神奈川県&東京旅(2022年12月中旬)-13

訪問:2022年12月中旬(2泊3日)

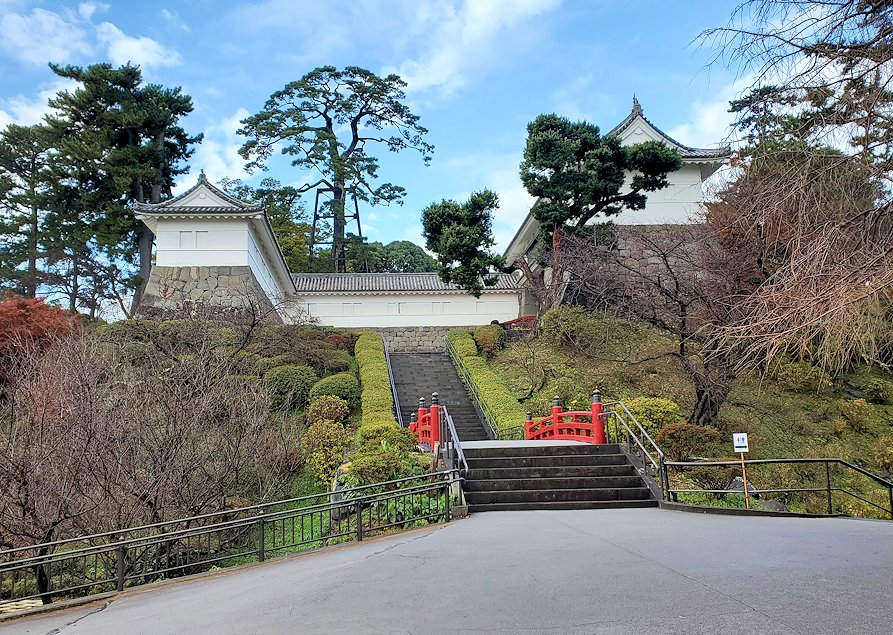

銅の門!

神奈川県小田原市にある「小田原城址公園」では、明治時代に廃城となって姿を消してしまった小田原城の城郭を復元する計画が進められており、今では多数の門も見られる場所となっている。

小田原城跡にて

目の前に見えているのは「銅門(あかがねもん)」という、二ノ丸の表門だったもの。

明治5年頃に取り壊されてしまった門だが、発掘調査を経て1997年に復元されている。

その銅門の前には堀があって、そこには「住吉橋」という木造の橋が架けられている。

この住吉橋は1990年頃に木造の橋として復元されたが、それから約30年が経過し、橋の木材に劣化が目立った為に2018年頃に新たに架け替えられている。

昔ながらの製法に拘っているタマ!

その代わり、橋の架け替えで約1億円も掛かってるみたいよ!

この住吉橋周辺は水堀となっているが、実は関東大震災時に倒壊した建物や石垣などの残骸がここに埋められた為に、この橋が復元されるまでは埋め立て地となっていたという。

近年、日本全国でかつて存在していた城郭の復元計画がどんどん実施されているが、鉄筋コンクリート造りで再建した昭和時代の方針から、近年は江戸時代当時に忠実な”木造”での建築に拘っての再建が多くなってきている。

今頃になって、江戸時代の建物の良さに気付いたタマね!

銅門の櫓門にて

この銅門も他の門と同じく、2段構えの”桝形門”となっていて、手前にある内仕切門を抜けると次に大きな渡櫓門が見えてくる。

この銅門渡櫓門は、幅約6m、高さ約23m、高さ約12mという渡櫓門だったが、明治5年頃に解体されてしまった。

明治時代の廃城令で取り壊されてしまった建物が残念に思ってしまうけど、廃藩置県が実施されて、時代が変わって用を成さない要塞となってしまった建物も、常に補修が必要で多額の費用が掛かった為に、止む無く解体された所が多かった。

城の維持って、想像以上に大変だぜい!

「銅門」という名前の由来にもなっているように、扉部分に耐火対策を兼ねて銅が貼り付けられているのも見える。

明治時代には全国に200~300近い城があって、その時代の人々にとっては特に歴史的な価値を感じる建物でもなかったのだろう。

それよりも開国して西洋文明が一気に流入してきた時代になったので、新しい物を造る為に古い建物を壊していったのだろう。

渡櫓門の梁に使われている立派な木材には、手斧で精巧に表面が削られた跡も見えている。

これは本来なら、”門を触った時に棘が手に刺さらないように”という丁寧な仕上げ方法なのだが、手に触れる柱部分ではなく、梁に施されているというのは、ここを通るのが藩主などの身分が高い人だった事を表しているのであろう。

こういう昔の伝統技術でそのまま再建している櫓門などは、それなりの費用と時間を掛けて造られている。

だからこのような門はただ通過するだけではなく、その伝統技術を再現してくれている事に感謝して、じっくり見学しながら通る必要がある場所ともなっている。

こちらは内側から眺めた「銅門渡櫓門」だが、この渡櫓部分は何と”毎週土曜/日曜&祝日”に限ってだが『一般公開(無料)』されている。

二ノ丸部分にて

そんな銅門をくぐって進んで行くと、奥に天守閣が見える広い場所が見えてくる。

この辺りは小田原城の二ノ丸跡で、この一画に「二の丸御殿」という藩主が暮らす建物があったという。

ちなみに明治時代後半には「小田原御用邸」がここに造られたが、関東大震災で倒壊してしまったので廃止となっている。

こちらには古来の伝統技術を使って復元した、塀や建物の壁がどういう構造になっているかというサンプルが設置されていた。

現代では鉄筋コンクリート造りという簡単な構造になっている壁も多いけど、昔の建造物は中に木や竹で仕切りを作り、その両側を土や粘土で固めて、外側は漆喰で丁寧に何重にも塗られていたようだ。

脇にあったこちらの建物は「小田原城NINJA館(歴史見聞館)」という、北条氏に仕えた”風魔忍者”をモチーフにした、参加・体験型施設となっていた。

※有料施設

そんな二ノ丸の様子をちょっとだけ眺めてから、いよいよ本丸に繋がる階段に進むとする。

かつて本丸の外側周囲には、幅約20mの堀が築かれており、この辺りは「本丸東堀」とも呼ばれている。

発掘調査の結果、この本丸周囲の堀は今見られる状態より、更に約5mも深かった可能性が高いという。

堀を掘った人も大変だっただろうね~!

そんな本丸周囲の堀も、今では残っているエリアが少なくなっている。

そしてそんな深い堀に架けられていたという「常盤木橋」(再建)を渡っていくが、関東大震災で石垣が崩れた為に、昔の橋の高さよりも約2m以上低い場所に架けられているそうだ。

敵が来たら、壊して侵入を防ぐ橋だったタマ!

そんな常盤木橋を渡ると、このような角度のある階段が待ち受けている。

城郭というのは徹底的に敵の侵入を防ぐ機能が盛り込まれているので、攻め込んでくる敵兵の気持ちを考えると、進むのが嫌になってしまいそうな構造となっている。。

あんまり歩きたくない・・・

そんな勾配のある階段を登っていくと、正面右手にこれまた大きな渡櫓門が見えてくる。

攻め込んでくる敵兵に対して、正面の塀とこの渡櫓門の鉄砲狭間から狙撃する事が出来たようだ。

平和な時代に生きれて、ホント幸せよね~!

こんな旅はまた次回に続きます!

よければ下記ブログ村のボタンをポチッとお願いします!

↓↓↓↓神奈川&東京旅:一覧ページ↓↓

2022年12月中旬に『どこかでマイル』を使って訪れた、2泊3日の神奈川県&東京旅です。