神奈川県&東京旅(2022年12月中旬)-12

訪問:2022年12月中旬(2泊3日)

正規登城ルートから!

旅の2日目にやって来た、神奈川県小田原市の「JR小田原駅」。

”小田原”というと、戦国時代に関東地方で強大な勢力を誇った北条氏が支配し、巨大な城を築いていたとされる場所だが、豊臣秀吉に北条氏が滅ぼされてしまった後に、小田原城がどうなったかまでは意外と知られていない城でもある。

あの巨大な城も、”天下人”豊臣秀吉の前では無力だったタマ・・・

小田原城に向かう!

JR小田原駅:東口を出て、小田原城の天守閣までは徒歩約5分の距離。

駅から小田原城に向かう道にはこちらのデザインマンホールがあり、この小田原の地を本拠地にした北条氏(後北条氏とも)5代に渡る歴史を、NHK大河ドラマに採用してもらう活動の内容となっていた。

「北条五代を題材としたNHK大河ドラマを」-小田原市HPより引用

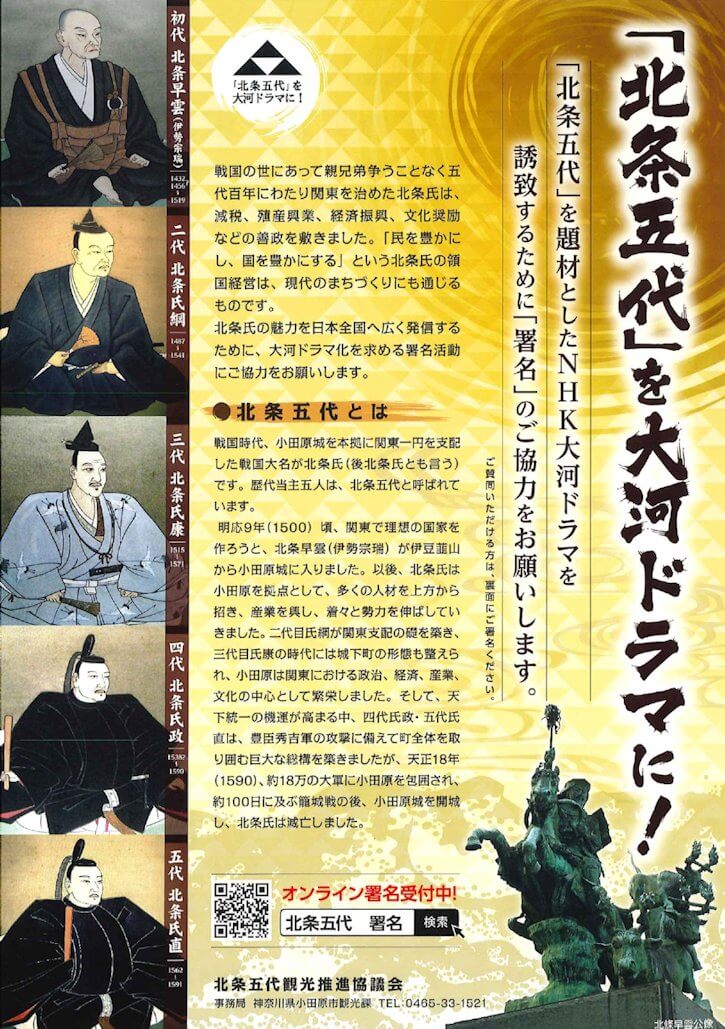

こちらは小田原市がNHK大河ドラマで「北条五代」を採用してもらう活動で、署名を募っている書類。

全国では影響力の大きいNHK大河ドラマで、地元の歴史上の人物を推薦する活動が盛んに行われているが、そう簡単に採用される訳ではない。。

ワシも協力しとるタマ!

小田原城に向かう道には、デザインマンホール以外にも、こちらの『三つ鱗』というピラミッドマークにも見える北条氏の家紋のタイルも設置されていた。

この『三つ鱗』という家紋マークは、鎌倉時代に執権として政権を握っていた北条氏が使っていた家紋とされ、伊勢氏から大義名分を得る為に名前を「北条氏(後北条氏)」に変えた際に、家紋マークもそのまま継承したと考えられている。

昔の時代はそれだけ、家柄が重要視されていたタマ!

小田原城跡にて

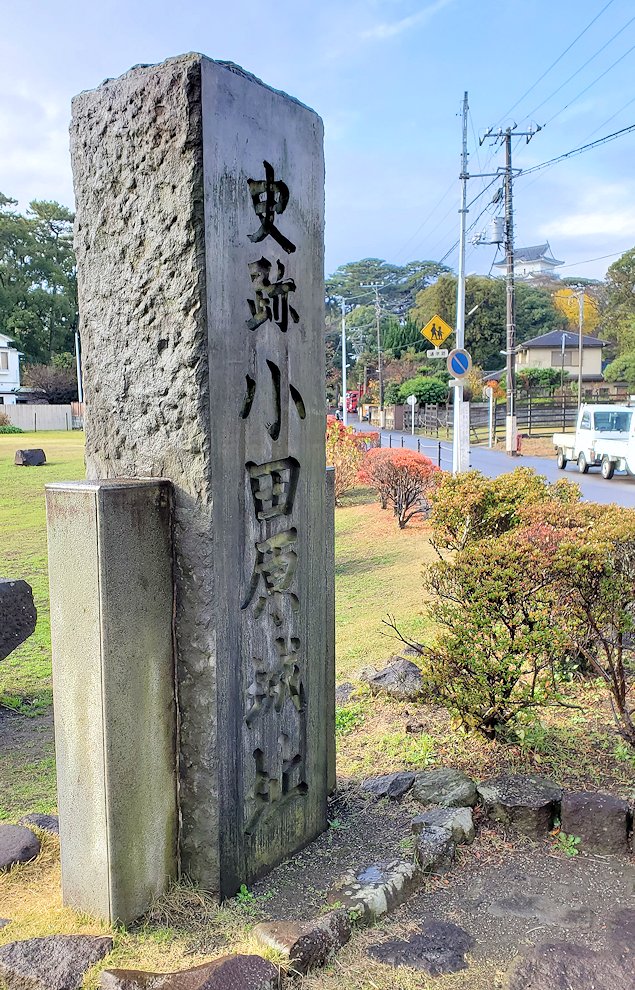

そして小田原駅から南西側に延びる道を進んで行くと、開けた公園のような緑地の一画に、こちらの「小田原城跡」という石碑が見えてくる。

その石碑脇には、石垣に使われていたようなサイズの石が数個、転がっている。

明治初期に廃城令で城が多く取り壊されたけど、意外と石垣に使われていた石はあまり流用されずに残っている所が多い。

小田原駅から小田原城天守閣までは、近道が造られているので徒歩約5分ほどで天守閣前まで到達する事が出来る。

しかし、小田原城跡の雰囲気を堪能したい人は、いきなり天守閣に向かうよりも、『正規登城ルート』から辿っていく方がより楽しめる事だろう。

敷地内の案内板に『正規登城ルート』が描かれていたので、近道して天守閣に行くルートを選ばずに、少々遠回りになるものの『正規登城ルート』の入口方向に向かう事にした。

楽な道、選べばエエのにな・・・

『正規登城ルート』は城の東側にあり、小田原御用邸跡があった多目的広場から堀を渡る際に、この朱色の欄干が特徴的な「学橋」を渡っていく。

小田原城内にはかつて「城内小学校」があり、その小学校に通学する際に渡る橋だった為に「学橋」と名付けられていたようだ。

この神奈川県小田原市は、江戸時代に小田原藩の城下町として、また東海道小田原宿(宿場町)としても盛えた場所であるが、現在は神奈川県内では第10位の人口となっている。

ちなみに川崎市は、横浜市に次いで第2位よ!

そして水堀沿いに『正規登城ルート』を目指して進んで行くと、城跡らしき塀と櫓が見えてくる。

ちなみに右側に見えている「二の丸隅櫓」は、明治時代になって殆どの城建物が取り壊されてしまった小田原城内で唯一残っていた建物だった。

しかし大正時代に起きた関東大震災で残念ながら倒壊してしまい、現在見られる櫓は昭和初期に再建された物となっているが、ただ元々の規模に比べて半分以下のサイズになってしまったという。

こんな小さな隅櫓は、使えんぜ!

明治時代の廃城令と、大正時代の関東大震災で江戸時代の姿がほぼ消えてしまった小田原城では、昭和35年(1960年)に天守閣の再建が完了し、それ以降も江戸時代の姿を復元する活動が続けられている。

こちらの石積みの橋は通称『めがね橋』とも呼ばれる「馬出門土橋」で、『正規登城ルート』の入口となっている「馬出門」へ進入していく際に通る橋である。

『正規登城ルート』の馬出門にて

そして小田原城の『正規登城ルート』となっている「馬出門」に到着する。

ここから入る『正規登城ルート』では、5つの復元されている門を通って天守閣に向かう道となっているので、城郭復元に力を入れている小田原市が推している登城ルートである。

門を何個も通ってこそ、登城と言えるぜい!

まず最初に見えてくる「馬出門」は、2009年に新しく復元された門となっている。

大勢の人が苦労して、復元した門の雰囲気を味わうタマ!

そんな馬出門を進もうとすると、また奥に塀と共に櫓門のような建物が別にある景色が見えてくる。

城郭は要塞として造られた事もあって、何個もの門をクネクネと進んでしか、本丸に到達できない仕掛けとなっていた。

馬出門をくぐって城内に進むと、柵の向こうに大きな天守閣が見えてくる。

ただ江戸時代にはこの場所にも高い塀が築かれていたのだろうが、現代では天守閣を見せる為か、ここに塀は築かれていなかった。

小田原城の天守閣は1960年に鉄筋コンクリート造りで再建された建造物だが、『みんなでお城をつくる会』というNPO団体が”小田原城天守:木造復原”に向けて取り組みを進めているという。

近年は完全木造の天守閣を再建する動きが多くなっているが、大きな天守閣の建物ほどに耐震基準をクリアできずに、名古屋城のように木造での再建計画が暗礁に乗り上げる事も多々あるようだ。

浪漫より、地震での倒壊を恐れる日本人らしいタマ!

こちらは馬出門桝形の内門となっている「内冠木門」で、さっきの馬出門と共に復元されている。

「桝形」とは二重構造となった門の形で、1つ目の門を突破しても、すぐに2つ目の門に邪魔されるという構造だった。

そんな桝形門を簡単に突破して、「馬屋曲輪」と呼ばれるエリアに入ってくる。

江戸時代にはここに「将軍用の馬屋」が築かれていた場所で、江戸から上洛する際に将軍が小田原城に立ち寄った時に使う馬屋だったという。

馬屋曲輪からの景色! 動画

その内側には、「銅門」というこれまた大きな桝形門も見えている。

やっぱり門や塀が残っていない城跡に比べると、新しく復元されている建造物がこのように見えるだけで、城跡らしいイメージをより感じられる。

その先には昭和初期に造られた「旧:小田原町図書館」だった、城っぽくて和洋折衷のような建物が見える。

ちなみに図書館の役目を終えた後、今では「二の丸観光案内所」となっている建物である。

という事ですっかり城らしい雰囲気が出てきている小田原城内で、次は住吉橋を渡って「銅門」へと進んで行きます!

こんな旅はまた次回に続きます!

よければ下記ブログ村のボタンをポチッとお願いします!

↓↓↓↓神奈川&東京旅:一覧ページ↓↓

2022年12月中旬に『どこかでマイル』を使って訪れた、2泊3日の神奈川県&東京旅です。