鳥取旅行記 2022年6月下旬-22

旅行期間:2022年6月下旬(1泊2日旅)

夏は館内に限る!

鳥取城跡に造られている「仁風閣」という明治時代に建てられた洋館の見学は、もう少しだけ続きます!

住所:鳥取県鳥取市東町2-121

営業時間:9時~17時頃(※定休日:月曜/祝日の翌日)

電話番号:0857-26-3595

入館料:大人150円/高校生以下無料/65歳以上無料

※2023年12月末~2028年まで改修工事で全体休館予定

仁風閣の見学!

そんな仁風閣の2階まで登ってきて、さっき1階で使用禁止となっていた螺旋階段の場所までやって来る。

なお、1階部分が使用禁止という事は勿論、このように2階部分も使用禁止となっていた。

せっかくのお洒落な螺旋階段なのに、重量への耐性が無い事と、老朽化で倒壊する可能性が考えられる事から使用禁止となっている。それだったら、下に支えを取り付けて倒壊しないように補強しても良さそうに思うけど、逆に下手に手を加えたら、本来の価値が消えてしまうとも考えているのかもしれない。

ただ、この仁風閣は今年2023年の年末頃から、約5年間の改修工事が計画されている。5年もの長い時間をかける補修工事なので、解体して耐震補強などが行われるのだろう。もしかしたら、その際に螺旋階段も手を加えられて、また登れるようになるのかもしれない。

そして約30分の滞在を経て、3階はないのでそろそろ退館する事にした。なお、館内には目立った冷房施設が無かったものの、強い日差しが無いだけで、外に比べると涼しく感じられた。

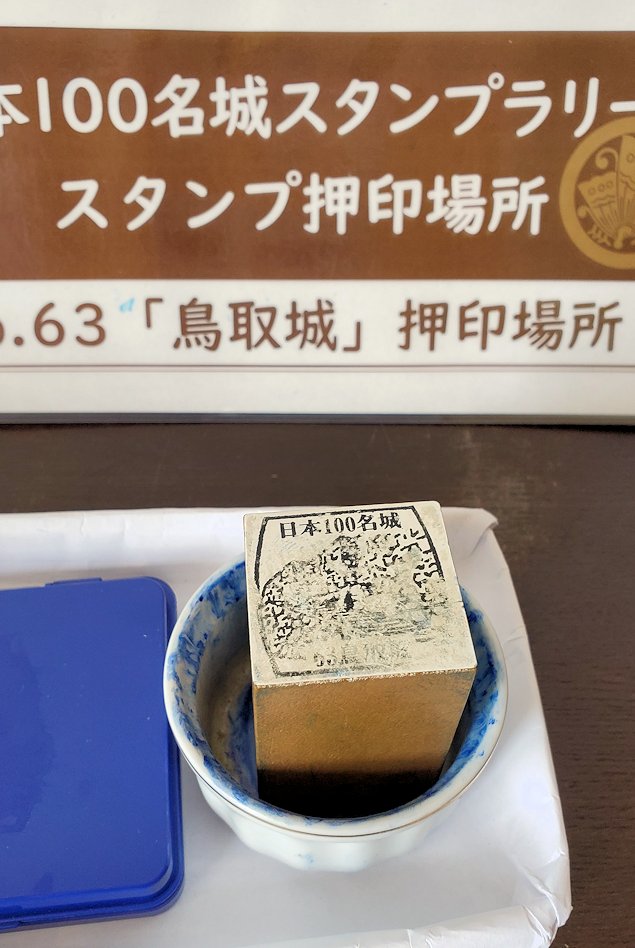

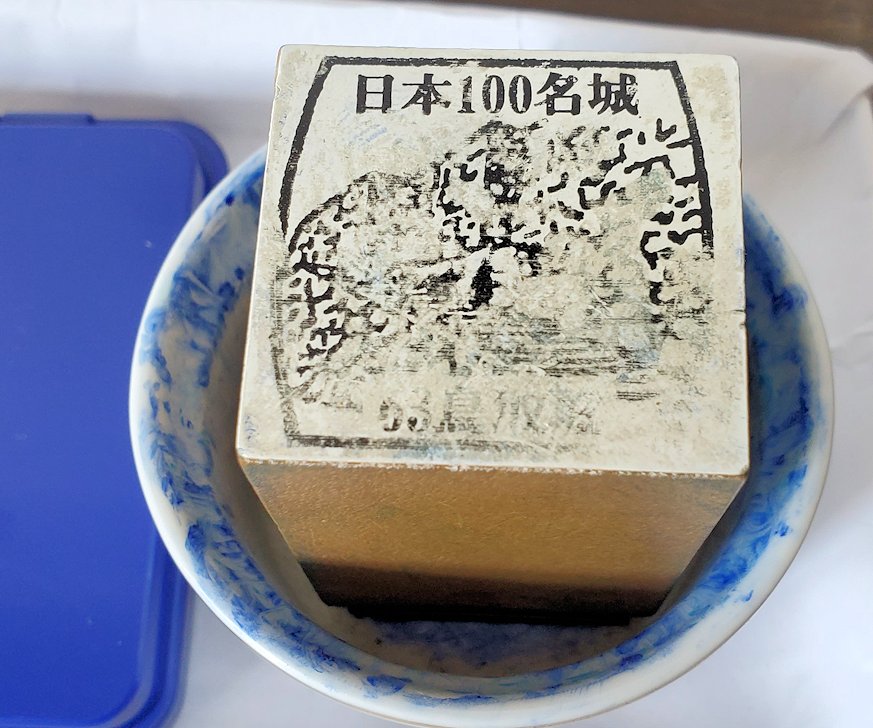

そして入口付近には、こちらの鳥取城の【日本100名城スタンプ】が設置されていた。鳥取城のように見学する櫓などの建物が現存していない城跡では、近くにある観光施設にスタンプ台が置かれている場合が多い。

ちなみに最近奈良県の山城としても有名な「高取城跡」を訪問した際に、その高取城跡にやって来た事でちょうど”日本100名城”をコンプリートしたという老夫婦に出会った。

しかも「200名城にはあと3つ」とも言っていた。ただ、ボクとしてはその偉業の素晴らしさよりも、自分の城跡訪問経験がまだまだ未熟だと感じてしまった方が記憶に残っているが。。

人生は長いから、焦らずに進もうラク!

仁風閣の外壁はこのようにだいぶ傷んできているように見えたけど、鳥取市側も手をこまねいて見ている訳ではなく、ちゃんと補修工事の計画を練っていたようだ。鳥取城跡の復元計画と共に、仁風閣の補修工事が終了する2029年頃には、だいぶこの周辺の景色が変わっている事だろう。

「宝隆院庭園」も見学する!

そして仁風閣の裏手に見えている、綺麗な緑色が印象的な「宝隆院庭園」も、少しだけ見学してみる。

この宝隆院庭園は無料開放されているので、誰でもタダで見学できる、素晴らしい場所となっている。

単なる日本庭園ではなく、近くにある洋館の仁風閣近くだった事もあって、芝生が植えられていた為にとても緑色が映えて綺麗な景色となっている。特に芝生はこまめな手入れを必要としている為に、綺麗な芝生の裏側にはそこを管理している人の苦労も垣間見られる。

そしてそんな芝生には、こちらのティータイムを味わえるような白い椅子とテーブルセットも置かれていた。

ただ、ここでは紅茶などの販売はされていないので、何か飲みたかったら、近くの自動販売機で買って持ってくる必要があるが。。

この景色を見ているだけだと、ヨーロッパのとある国に居てるような錯覚を覚えてしまいそうな景色である。

ただし、ここは鳥取市ラク!

遠くから見ている分には立派な建物として現存しているように感じる仁風閣だが、近くで眺めると、やっぱり約5年もかけて補修工事をする必要性が納得な建物だったが。。

そして裏にある宝隆院庭園も、少し見学してみる。ただ、野外なのでさっきまでの屋内と違って、強烈な直射日光が照り付けている為に、肌が太陽光線に焼かれて、「チリチリッ・・🌞」と音を立てているような錯覚を受ける。。

ただ、そんな暑い時期でもこのような水のある池周辺に居ると、やや涼しく感じられる。水を見ると心理的に涼しく感じるのか、それとも池の水が蒸発して、それで周囲の気温が下げられていたからなのか?

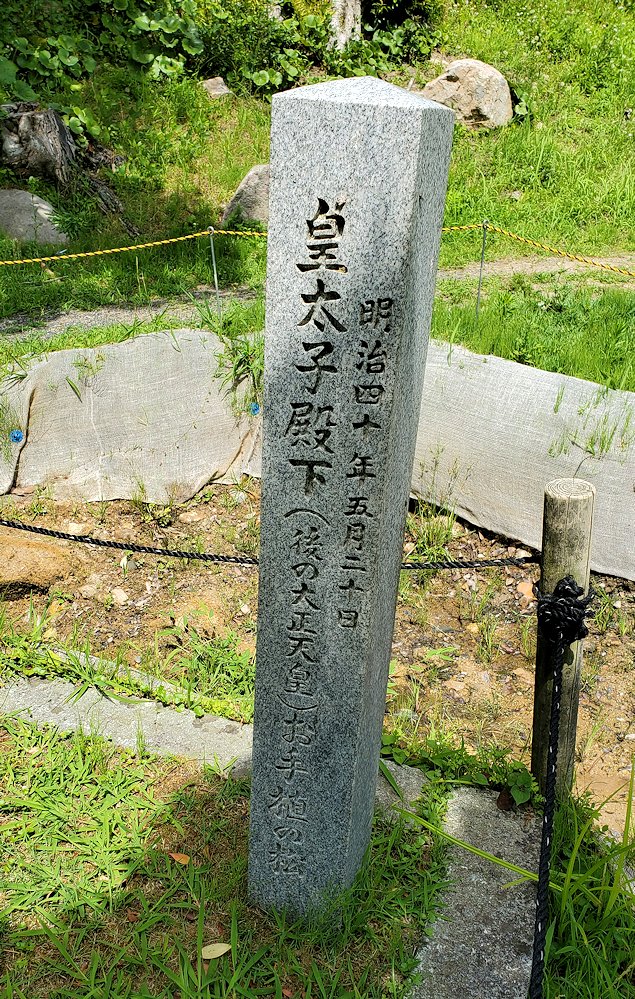

そして庭園の一角には、今にも倒れそうな1本の松が、支えられながらなんとか生えている姿も見られた。

この松の木は、明治40年にこの地に行幸してきた皇太子(のちの大正天皇)が植えた松の木だという。

ただ、既に支え無しには倒れてしまう状態になってしまっていて、集中治療室で体にチューブだらけとなっている末期の患者のようにしか見えなかったが。。

いつかは倒れる時が来るラク・・・

さっき鳥取城跡の見学をしている時には分からなかったけど、このように下の方の石垣にはカバーが被せられていた。

近年は地球環境が大きく変動している事で、いきなり大雨が降ったりして降水量も増えてきている為に、昔に築かれた石垣も全国で緩んで倒壊してしまう事例が増えている。

このように強固な石垣に見えてしまうけど、大雨や地震などの災害が重なると、地球の力の前には倒れてしまうのである。

これは石垣が弱いのではなく、常に動き続ける地球のパワーが強いという印象を感じる。

「鳥取県立博物館」の見学!

そして次は鳥取城跡のすぐ脇に造られている「鳥取県立博物館」も見学していく。

城跡を見学した後は、近くの博物館でその地方の歴史を勉強し、より訪問先の歴史などを掘り下げて知る事で、大きな満足感を得る事が出来る。

住所:鳥取市東町2-124

営業時間:9時~17時頃

(※定休日:月曜&祝日の翌日)

電話番号:0857-26-8042

入館料:※常設展示 大人180円/学生以下無料/70歳以上も無料

そして【常設展示室】へと進んで行く。このような地域の博物館では、多くの収蔵品が展示されている「常設展示室」が格安の料金設定になっている。その為に費用対効果でいうと、とてもコストメリットが大きい施設に思える。

ただし、勉強する気があればの話やで・・・

まずはこの鳥取県という場所の、立体地図が見えてくる。

鳥取県というと、殆どの人は「鳥取砂丘」しか思い描けないだろうが、その土地には長い時間をかけて形成された色んな物が眠っている。

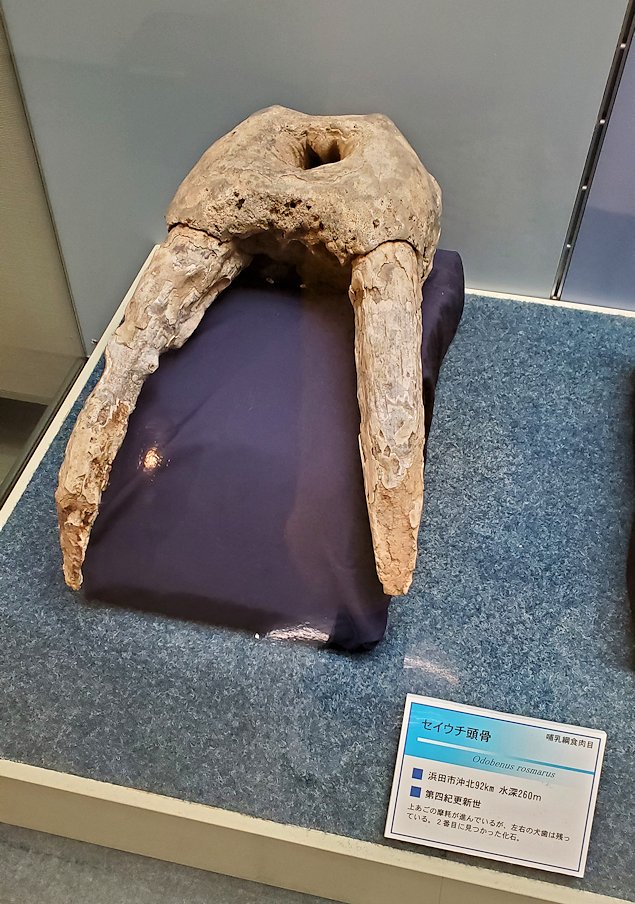

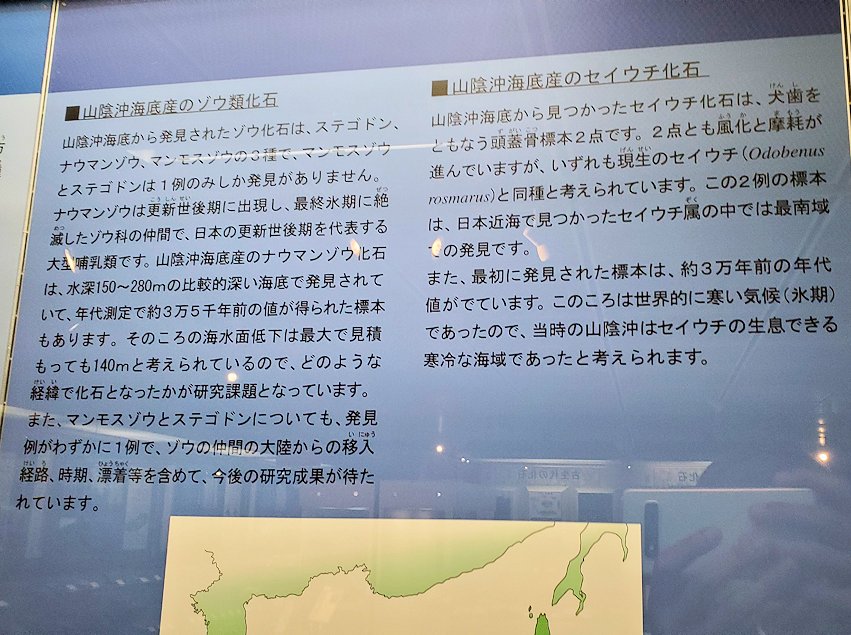

こちらは島根県の浜田市沖で見つかった、「セイウチの頭骨」。

この骨は『第四紀/更新世』という、今から約258万年前~約1万年前の時代に生きていた種と考えられている。

なお、この『第四紀/更新世』の時代にそれまで地球上で繁栄していた大型動物は絶滅し、代わりに人類が大きく進化していく事になったという。

こちらも同時代に生きていたと考えられている「ナウマンゾウの臼歯」。

『第四紀/更新世』の時代には氷河期が何度も訪れ、その寒さから身を守れる種が生き残っていく事に繋がる。

そしてその時代には海面が低くなったりもしていたので、ナウマンゾウの化石などは今の水面下からも発見されている。

その為にその化石が発見された水中も、当時は陸地になっていたと考えられている。

このような古代に生きていたとされる動物の化石も、単にその種類が生存していたという痕跡を示すだけではなく、この地球気候や大陸の変動した歴史も教えてくれる、重要な証拠ともなっている。

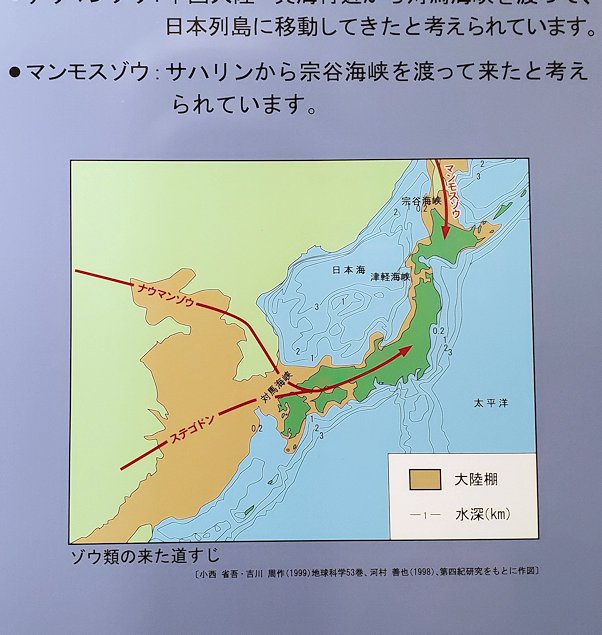

この図にもあるように、日本列島も元々は大陸と繋がっていたとされている。

大陸と陸続きになっていた為に、日本でも古代に生きていた古代ゾウの化石が発見されても、何も不思議ではないのである。

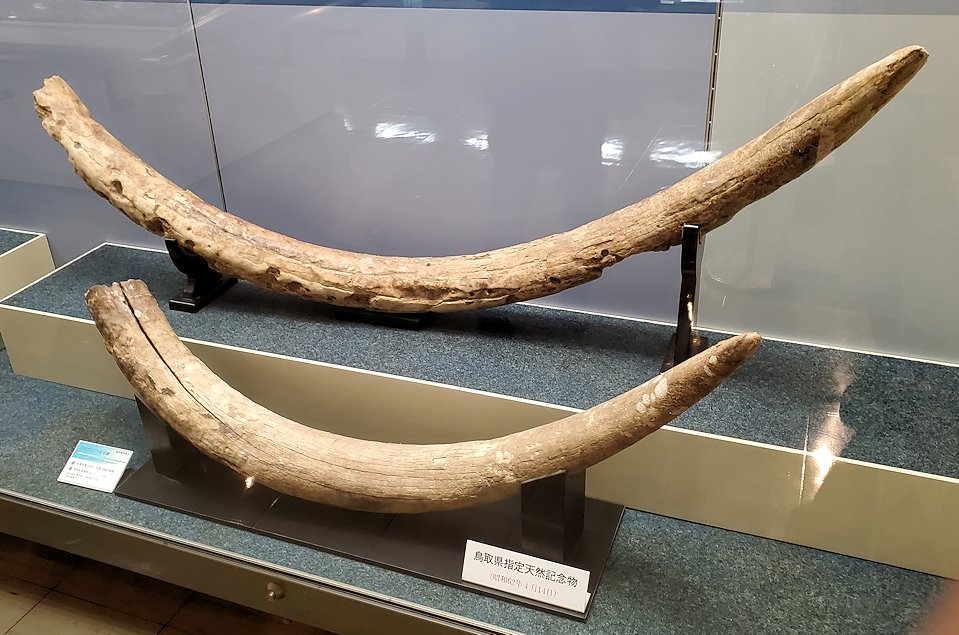

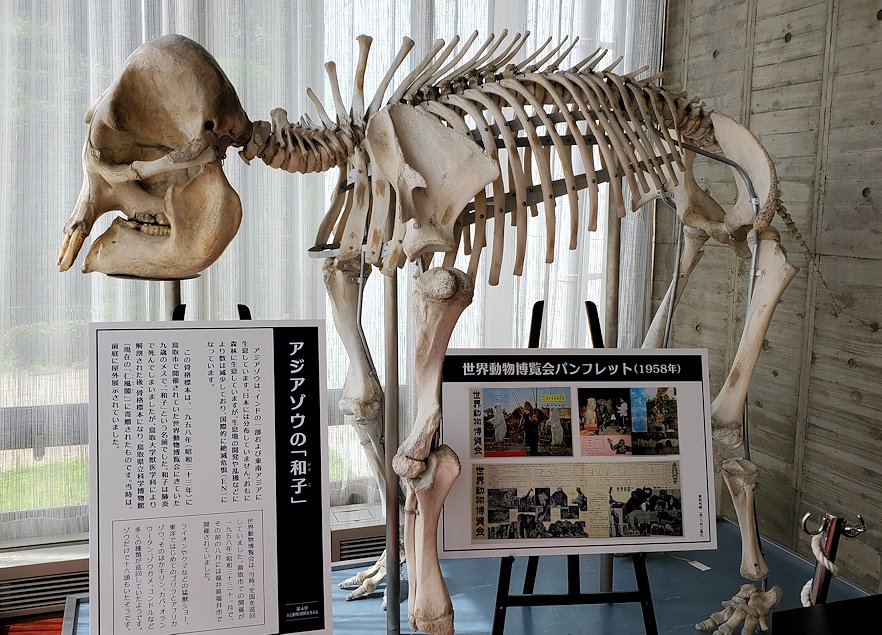

こちらには大きな「ナウマンゾウ」の化石標本が展示されている。大きな生物が多く地球上に生息していたという事は、それだけの食糧が地球上に存在していたという事でもある。

そしてその食糧などが氷河期によって減少してしまうと、それに比例して大きな生物も姿を消していく事になる。

氷河期はもう来ないで下さいラク・・・

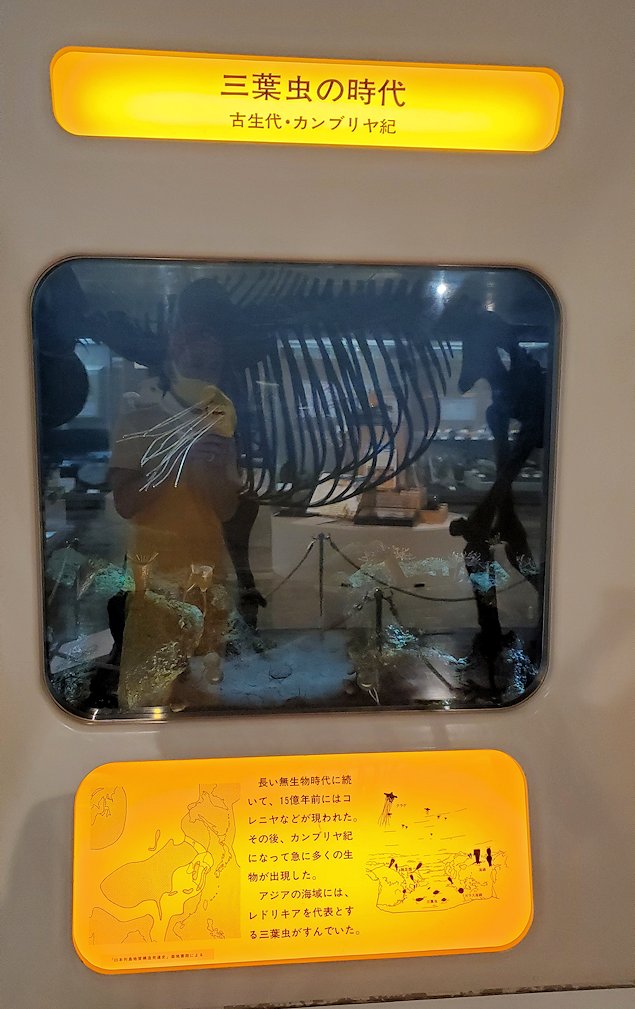

そして大きな生物だけではなく、それを形成していたのは小さな生物達である。何億年もかけて形成された地球環境では、多種多様な生物の”多様性”が一番重要で、逆に”独占的”になってしまった生き物は、競争が起きなくなった為に生存競争から取り残されて絶滅する事になる。

このような古代生物の三葉虫などを見て、「チョ~気持ち悪い~~!」とか言っている若者達は、今自分達が生きていられるDNAを、自分自身で否定している事に繋がる。

このような生物が多種多様に進化して生き残っていってくれたおかげで、今の人類がここに生きていられる訳で、このような数えきれない生物達の存在が欠かせないのである。

ラクダの存在にも、たまには感謝してラク!

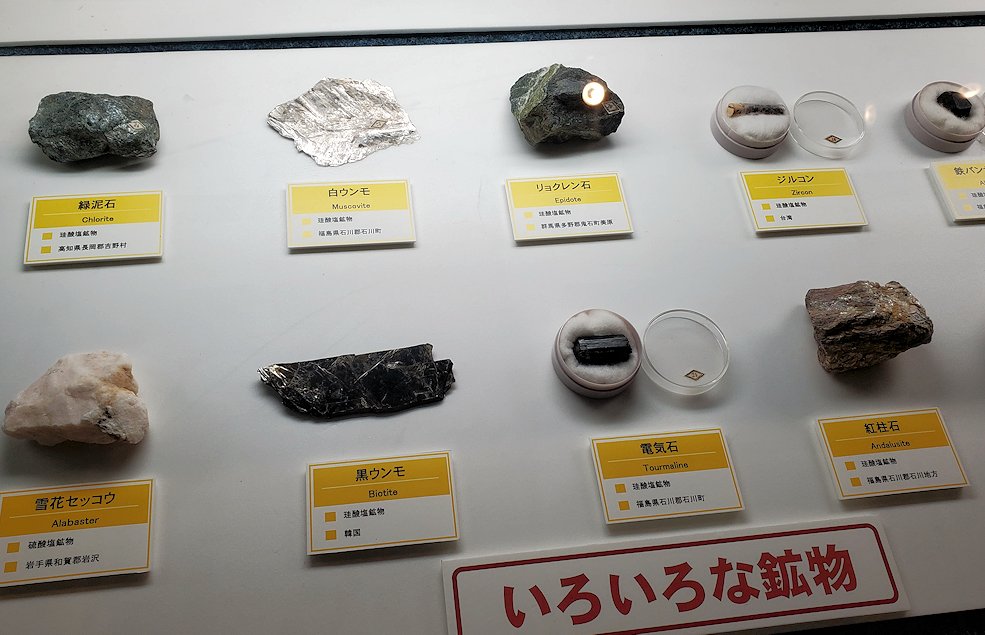

そして生物だけではなく、こちらには色んな鉱物も展示されていた。このような鉱物も大昔に死んでいった色んな生物の死骸が、地球の地中深くで”圧力鍋”に入れられたかのように大きな圧力を受けて、新しい物に生まれ変わった姿なのである。

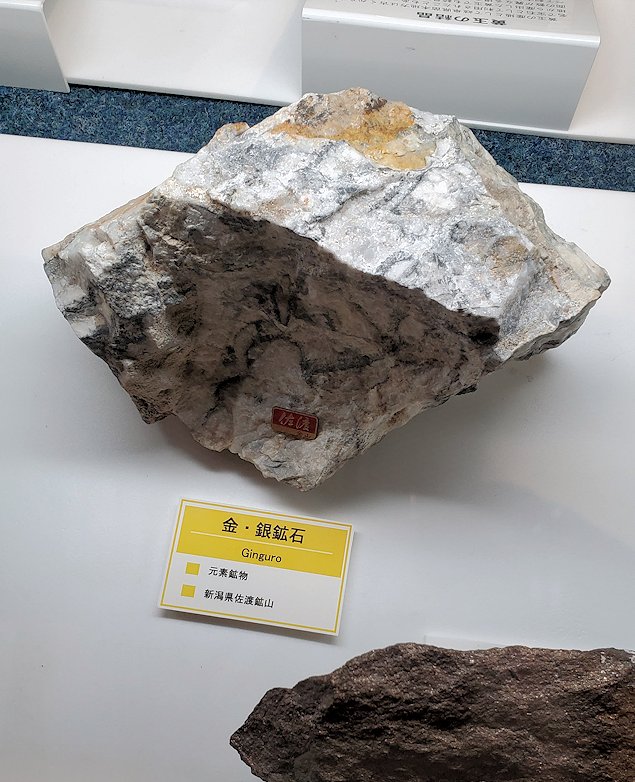

そして人類が欲して止まない金や銀なども、このように鉱石に少しだけ含まれて出土してくる。

これらも古代の生物の残骸であり、まさに今の人類は古代生物達の死骸の上に生活出来ているのである。。

こんな旅はまた次回に続きます!

よければ下記ブログ村のボタンをポチッとお願いします!

↓↓↓↓鳥取旅行記:初回↓↓