鳥取旅行記 2022年6月下旬-25

旅行期間:2022年6月下旬(1泊2日旅)

読めない「因幡/伯耆」!

前回に引き続き、鳥取城跡に造られている「鳥取県立博物館」の見学は続きます。

住所:鳥取市東町2-124

営業時間:9時~17時頃

(※定休日:月曜&祝日の翌日)

電話番号:0857-26-8042

入館料:※常設展示 大人180円/学生以下無料/70歳以上も無料

「鳥取県立博物館」の見学!

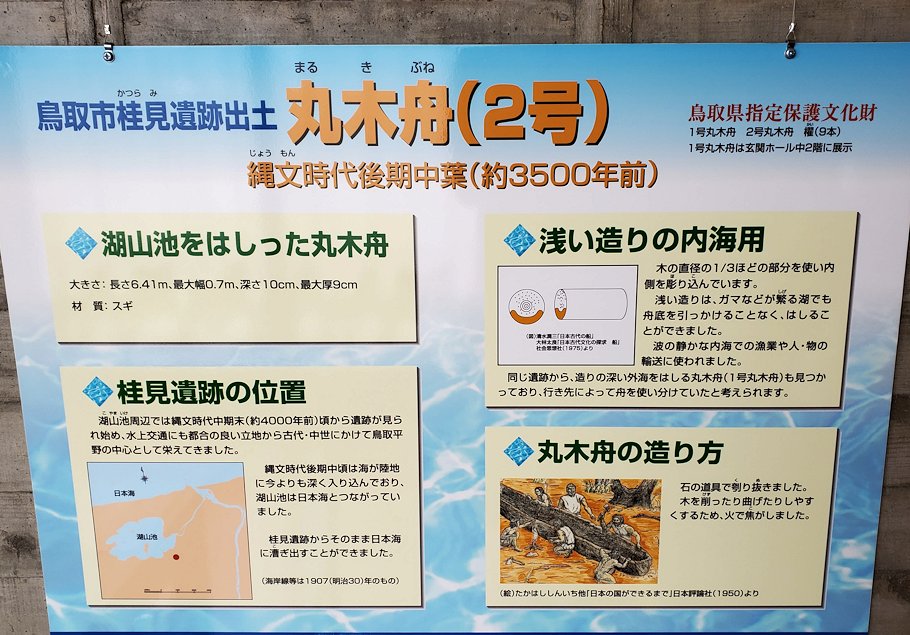

こちらは鳥取市内にある、「桂見遺跡」という縄文時代の遺跡で発見された、大きな丸太を削って造ったという「丸木舟(2号)」である。

「丸木舟(2号)」は約3500年前頃に製作されたと考えられている。

また、その丸太舟を使っていた縄文人が住んでいた桂見遺跡は「湖山池」の南東付近で、その昔には湖山池が日本海に繋がっており、海上交通にも便利な場所だった為に縄文人が住み着いていたと考えられている。

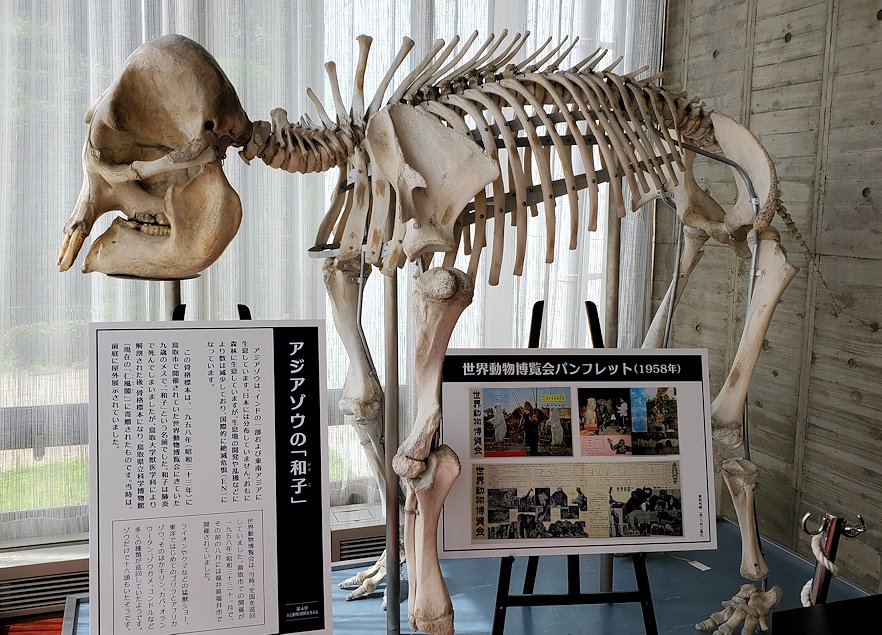

そしてその丸太舟の先には、こちらのアジアゾウの「和子」という名前が付けられた、大きな象の骨格標本が置かれていた。てっきりこの骨格標本も古代の物かと思っていたけど、実は1958年に死んだ象の骨らしい。

1958年に日本全国を巡った『世界動物博覧会』では、世界から連れられてきた動物達のショーが各地で行われた。

そしてその動物ショーが鳥取市内にやって来た時に、連れられてきた9歳のアジアゾウが肺炎で死んでしまったという。

そのゾウの死体は鳥取大学農学部で解体されて、骨はこの鳥取県立博物館に寄贈され、今に至っている。

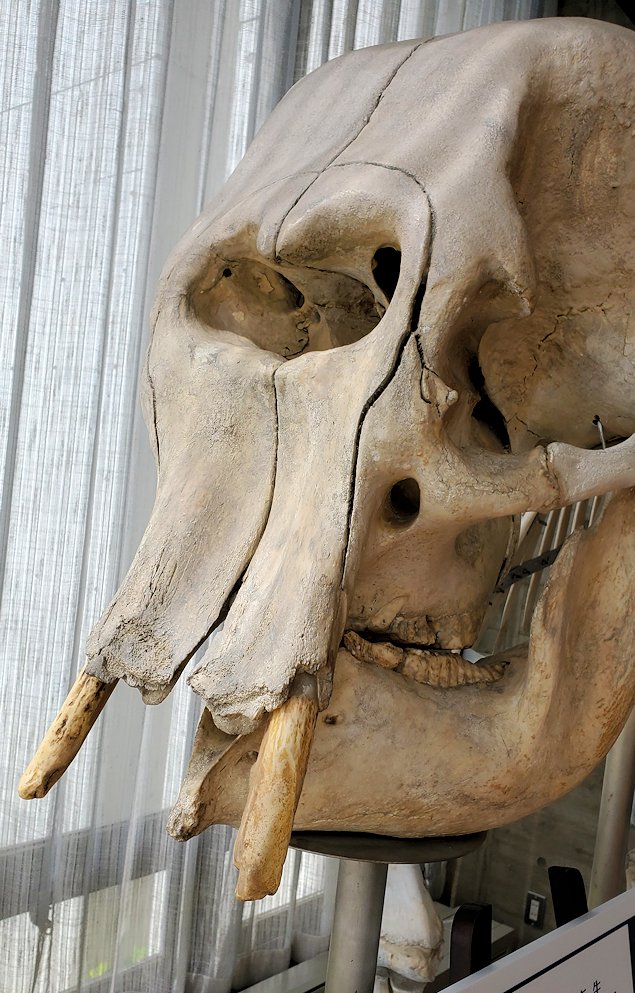

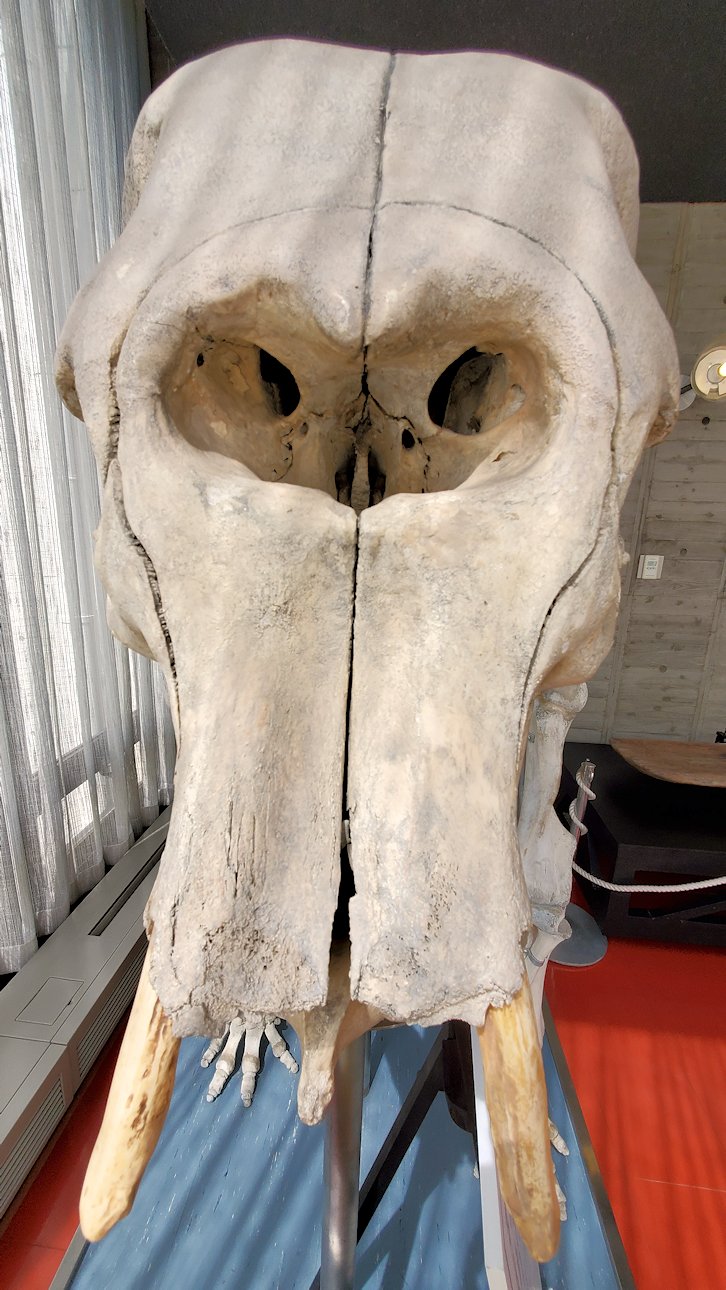

ゾウの頭蓋骨って、こんな風になっているんラクね!

そして恐竜などが生きていた古代から、人類の文明が大きく発達した中世時代までの展示コーナーに移り変わってくる。

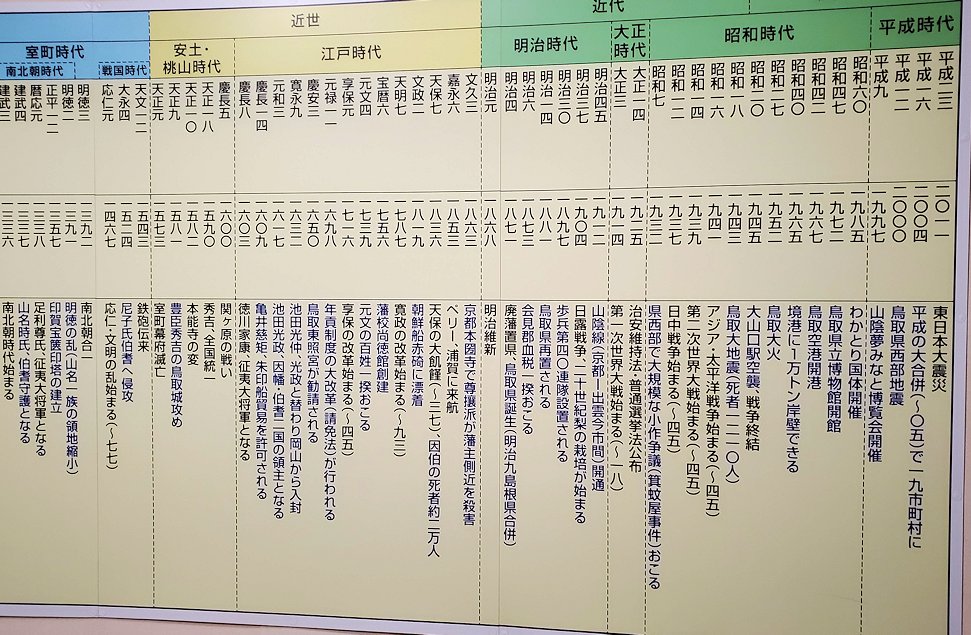

こちらは中世時代から近代に至る、この鳥取県の歴史が記載されている。鳥取市内は第二次世界大戦時に空襲を受けなくて被害は少なかったものの、その代わりに大地震や大火によって、大きく被害を受けてしまっている。

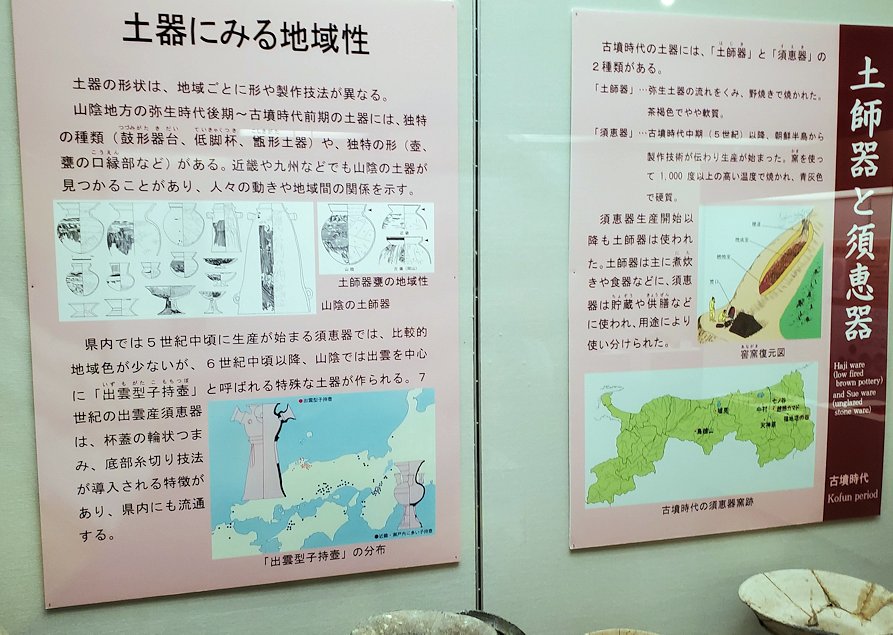

このような博物館で展示されている人類の歴史では、まず土器から始まっていく。

ただ、土器も日本全国で出土している為に、あまり興味を感じないが。。

土器にも地域性が見られるようだが、まだそこまで興味を持って見学できる程のレベルに達していない事もあって、パッと見るだけで足早に通り過ぎてしまうのであるが。。

まだまだ、勉強が足らんけ!(笑)

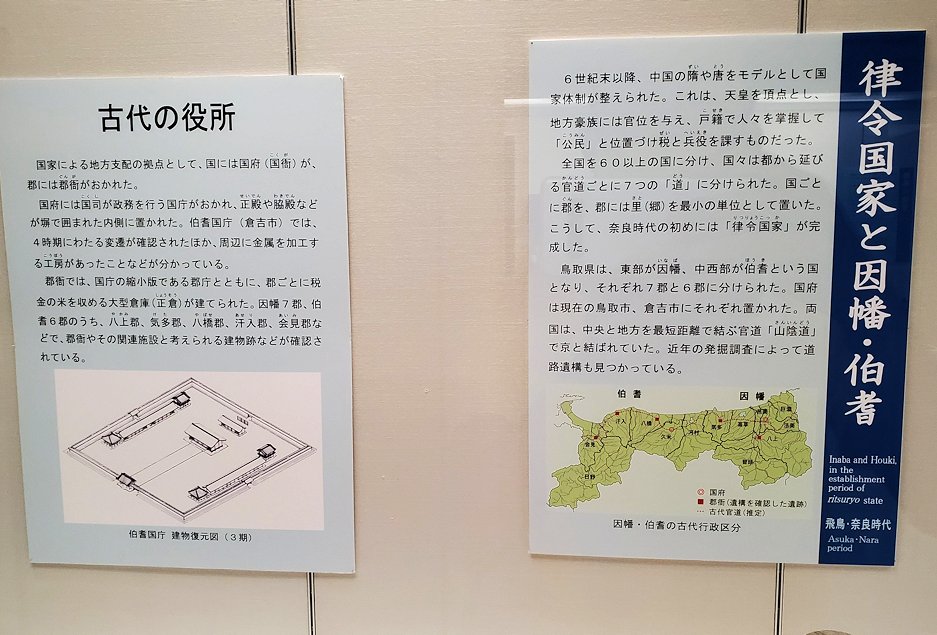

この鳥取県は「因幡国(いなばのくに)」と「伯耆国(ほうきのくに)」の一部から、成り立っている県である。

「伯耆国」という名前は現代ではあまり見る機会がないけど、「因幡国」は神話『因幡の白兎』でも出てくるので意外と有名な名前である。

次回作は『因幡のラクダ』ラク!(笑)

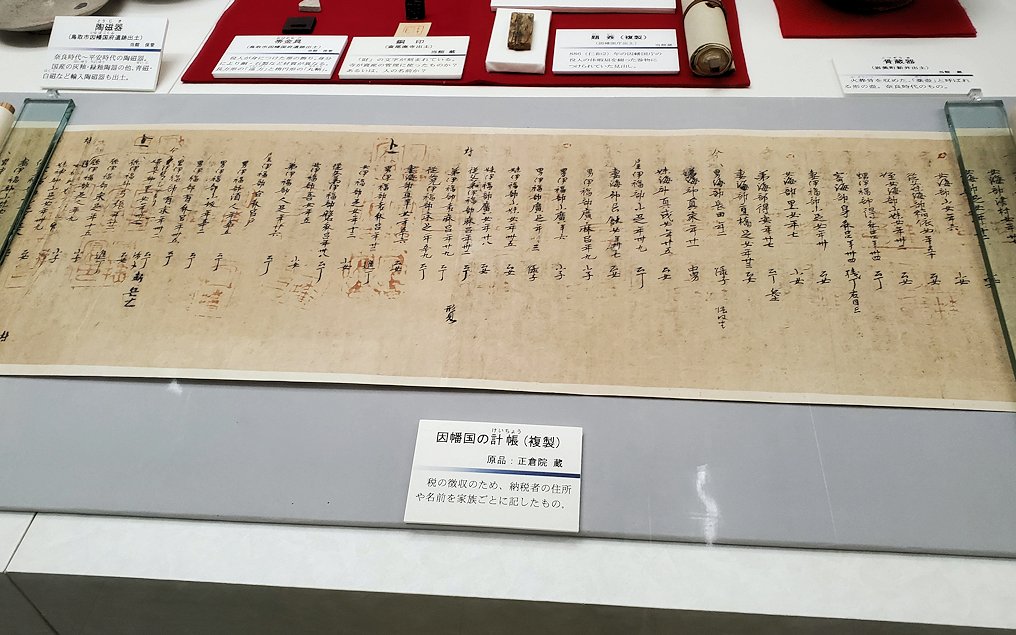

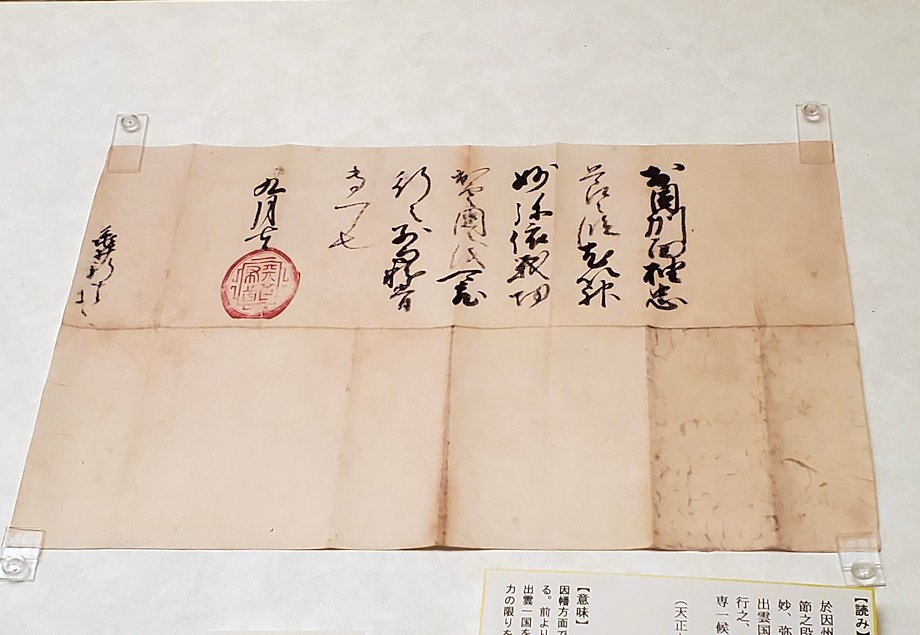

こちらは正倉院に保管されている「因幡国の計帳」という、当時の税金を納める納税者の名前や住所などが書かれた台帳である。今も昔もこのように納税による、大きな組織運営が行われていたようだ。

「伯耆国」の方が西側にあり、その土地は島根県と跨っている。

それもあってか、鳥取県は島根県と混同されやすく、また明治時代前半には鳥取県が島根県に吸収されてしまった時代もあった為に、余計に他府県民からすれば、ドッチが鳥取県か島根県かを認識しにくい土地となっている。

そして奈良時代以降には、このような仏像も多く造られていく。日本海側にあった鳥取県は、アジアの大陸側と近い事もあって、特にその影響を受けやすい土地でもあった。

こちらの仏像はなかなかに面白いポーズをしていたけど、次の記念撮影時に使えるポーズにも思えた。。

私はこんなポーズ、せえへんで!(怒)

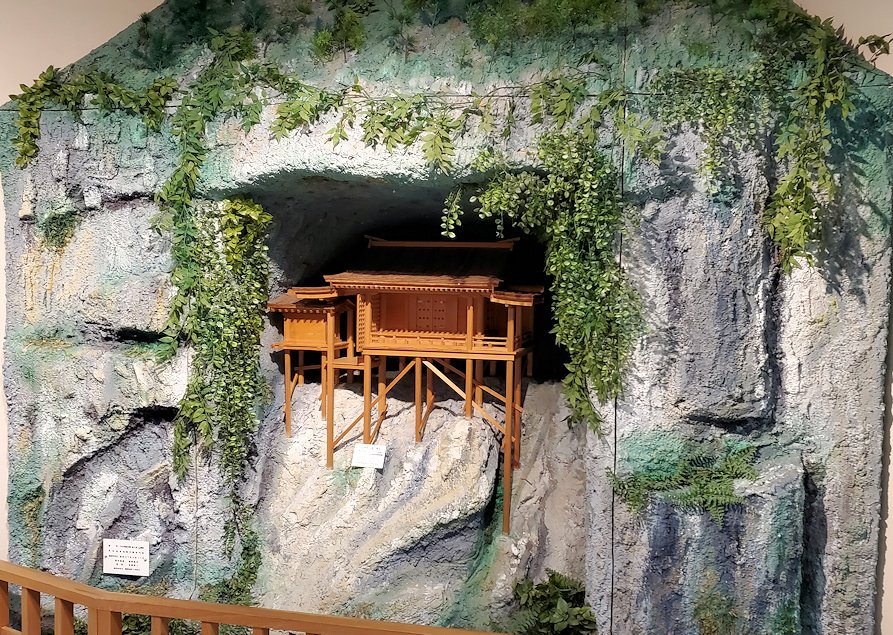

こちらは鳥取県東伯郡三朝町にある、三佛寺の奥院ともなっている「投入堂(なげいれどう)」の模型。

『日本イチ危険な国宝』としても有名な投入堂は、断崖絶壁の窪みの中に造られているが、過去にこの建物に近こうとして死んでいった人が何人も居る場所でもある。

この投入堂は平安時代頃に建立されたと考えられているが、こんな僻地にわざわざ社殿を建てるという発想を思いつく所に驚きを感じる。しかし、キリスト教徒も迫害されて逃げ延びた信者達が、敵に見つからないように隠れた僻地に聖堂を造っていたので、人種は違っても人間は結局同じ事を考えるのだろう。

こちらは明治時代になって、鳥取のとある畑から見つかったという「廃阿代寺の梵鐘」である。

この梵鐘は1360年に製造された物となっているが、意外とこのように地面の中には重要な物が埋まっているのかもしれない。

鳥取砂丘には何も埋まってないラク・・・

そして、全国的に信仰された「八幡大菩薩」「天照大御神」「春日大明神」。

時の支配者らも、これらの神様を信仰の対象とし、それを庶民にも推進していた。

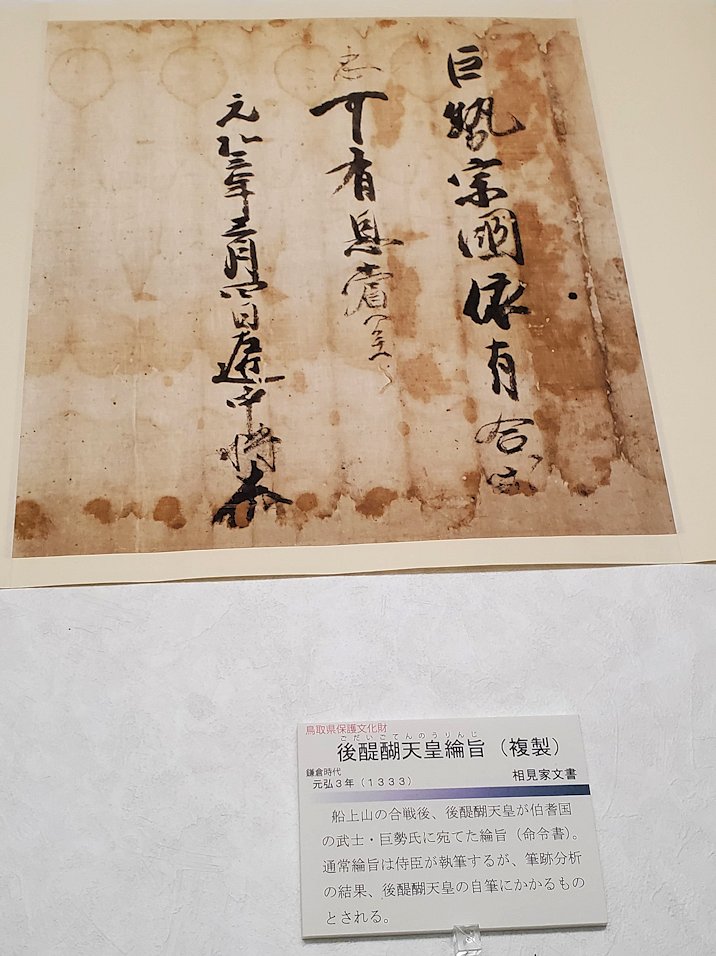

こちらは後醍醐天皇の直筆の書だと考えられている一品。

鎌倉幕府を打ち破って”南北朝時代”をスタートさせた人物でもある後醍醐天皇は、クーデターに失敗して隠岐島に流されてしまう。しかし、その後に名和一族などの助けを得て隠岐島を脱出し、この鳥取の地で再び挙兵したのである。

そして鎌倉幕府が討幕されて南北朝時代が始まると、後醍醐天皇を助けた「名和 長年(なわ ながとし)」が伯耆国を任される事になる。

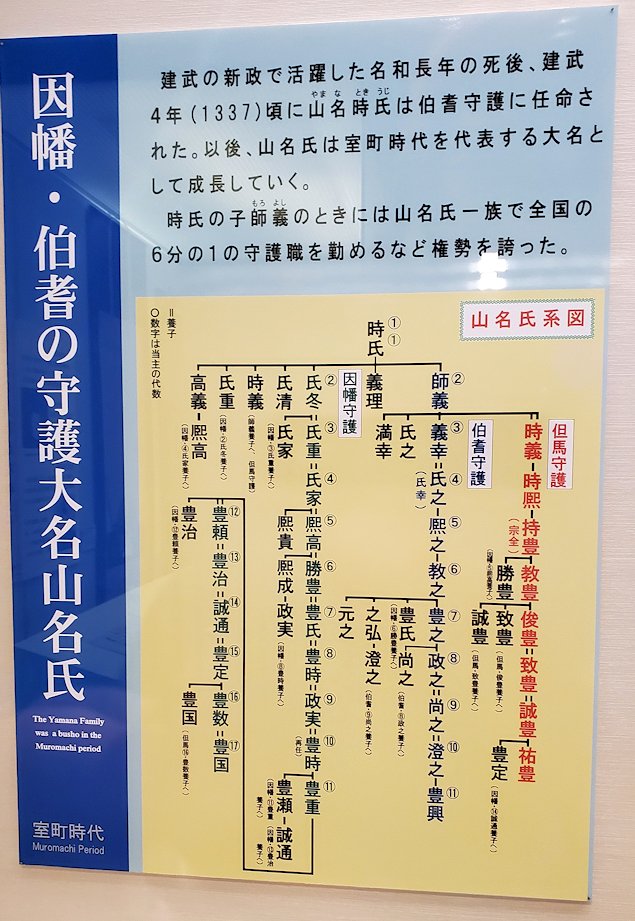

しかし、名和 長年はその後に戦死してしまい、代わりに「山名 時氏(やまな ときうじ)」が伯耆国を治め、それ以降の山陰地方は山名氏が長く治め続ける事になる。

しかし山名氏の繁栄も長くは続かず、尼子氏、大内氏、浦上氏などの近隣勢力に押されて、弱体化してしまう。

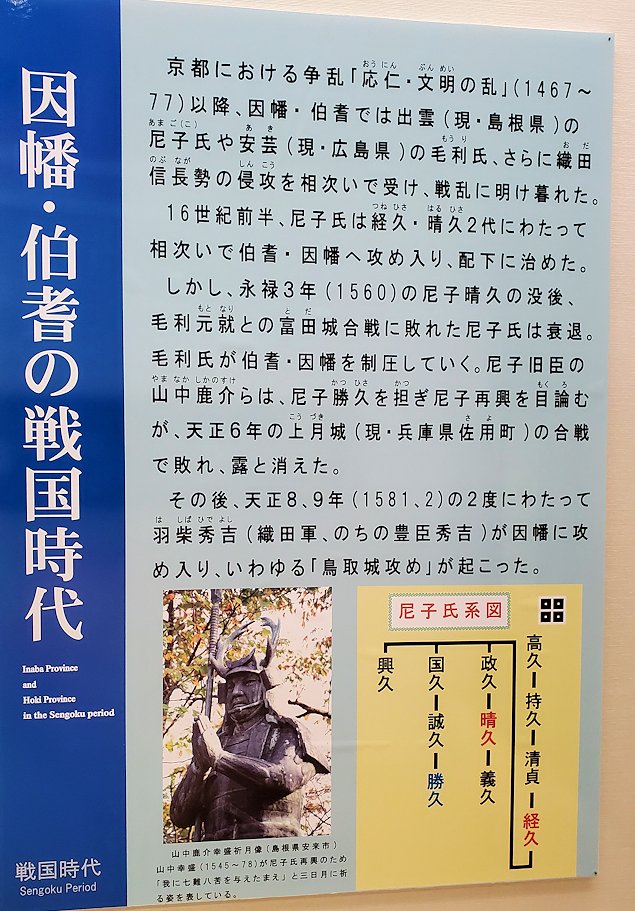

そして戦国時代になると、因幡国と伯耆国は尼子氏に奪われ、更に西から勢力を拡大してきた毛利家に奪われてしまうなど、目まぐるしく領地が塗り替えられていく事になる。

こちらは戦国時代前半に活躍した、尼子氏当主「尼子 晴久(あまご はるひさ)」の肖像画である。

尼子晴久が統治する時代に尼子氏は最盛期を迎える事になり、中国地方最大の大名となる。しかし、毛利元就などの台頭により、徐々に追い詰められていき、尼子晴久の死後に尼子氏は衰退してしまうのだ。

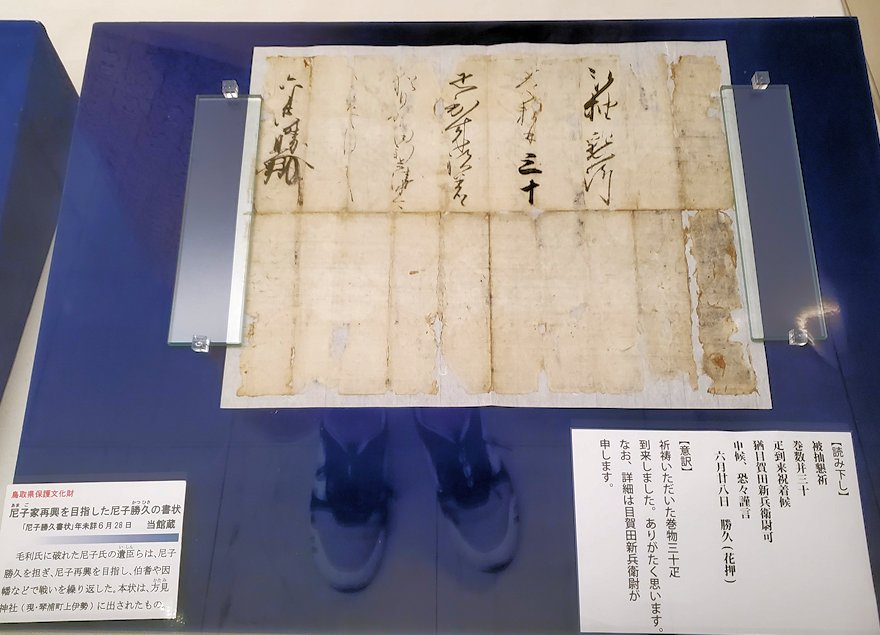

そして尼子晴久の跡を継いだ尼子義久の時代に、尼子氏は滅亡してしまう。しかし、尼子氏の再興を願った”山中鹿之助”でも知られる「山中 幸盛(やまなか ゆきもり)」などの働きによって、擁立された「尼子 勝久」が織田信長軍の傘下に入るが、これも最終的に毛利軍に敗退してここでまた滅亡してしまうのであった。。

入館料が大人180円の割に、なかなかに見所が多い鳥取県立博物館。これだけの知識の宝庫と化している博物館が、これだけ安く見学できるなんて、とても鳥取県民は幸せだと感じた瞬間でもある。

毎日見たい場所でもないけどな・・・

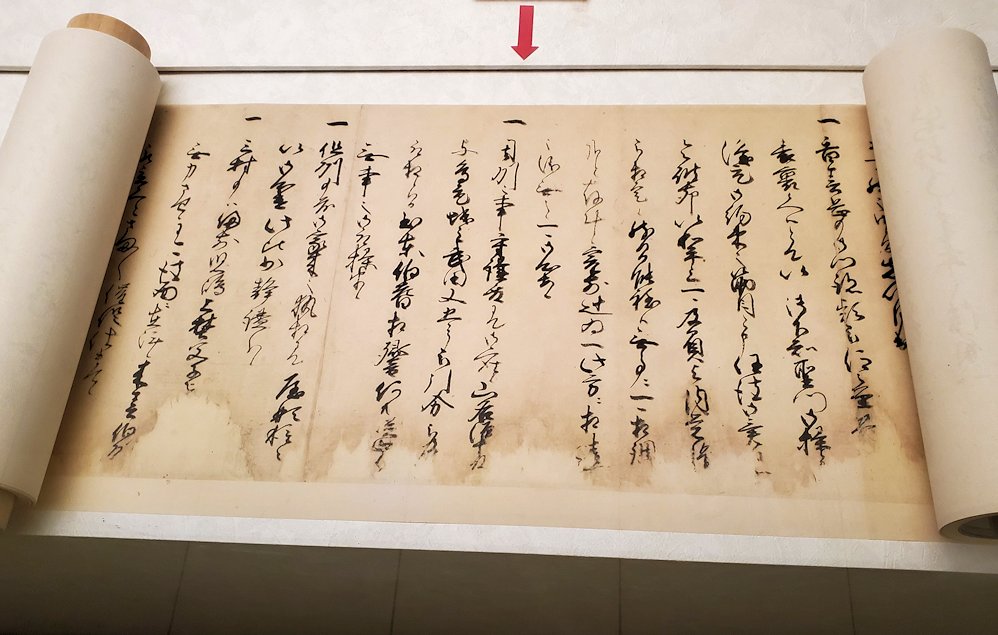

こちらは戦国時代を代表する武将だった「小早川隆景」の書状で、この中で『鳥取城』と出てくるのが、現存する書の中で最も古い記述だという。

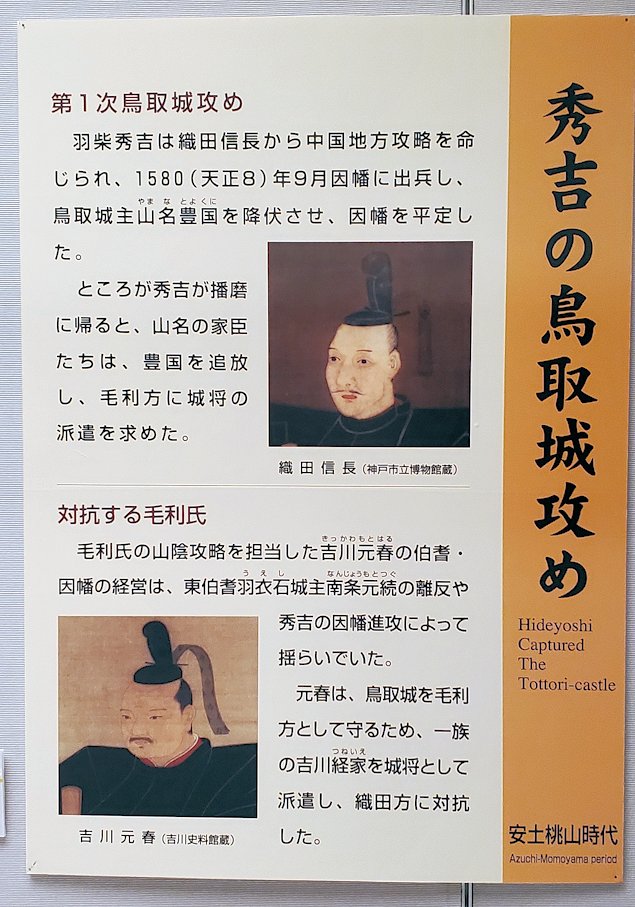

そんな鳥取城は毛利家の手に落ちてしまうが、後に織田信長の勢力が中国地方に攻め込んできて、この鳥取城などを含む中国地方の城で激戦が行われる事になる。

こちらは「織田信長の朱印状」で、元々は尼子氏に仕えていた「亀井 茲矩(かめい これのり)」が織田軍の傘下に入って、その後の毛利家との戦いで活躍した為に、その働きを褒めた内容となっている。

戦国時代も次々と戦ばかりで大変だったな・・・

こんな旅はまた次回に続きます!

よければ下記ブログ村のボタンをポチッとお願いします!

↓↓↓↓鳥取旅行記:初回↓↓