信州松本旅行記2022年3月-30

旅行期間:2022年3月上旬(2泊3日旅)

新旧の景観!

ここは長野県でも最大の観光地ともなっている「善光寺」の山門前。日本に最初に伝来したと考えられている仏像が所蔵されている無宗派の大きな寺で、昔から多くの参拝客が訪れてきた場所である。

善光寺の参道にて

この善光寺は仏教が国内に伝来した飛鳥時代に建立したとされる歴史ある寺だが、その御本尊ともなっている仏像は秘伝の品ともなっている事もあって、一般人はおろか、善光寺の住職や僧侶も見た事がないという。

こちらにある仏像は「濡れ仏」と呼ばれる、江戸時代中頃の1722年頃に造られた延命地蔵菩薩像。

全国を行脚する巡礼者を供養する為に、法誉円信という僧が寄付を募って建立したという。

それ以外にも井原西鶴の『好色五人女』などで取り上げられた事によって有名になった、江戸時代前期に江戸本郷の八百屋の娘だった『八百屋お七』の恋人が建立したという伝説もあるんだとか。

ただこういった昔の話は、歌舞伎や文楽などで演じられる事もあって大きく脚色されている場合が多いので、その話も眉唾な可能性が高そうであるが。。

お七の気持ちも分らんでもないがな。。

そしてその隣にも、同じような仏像が6体設置されているのが見える。こちらは『六地蔵』と呼ばれる物で、江戸時代中頃に造られたようで、”六道”という仏教の輪廻転生する6種類の世界を表した像となっている。

”六道”というと、「天道」「人間道」「修羅道」「畜生道」「餓鬼道」「地獄道」を表している為に、仏像のポーズが6体それぞれ異なっているのが分かる。

そして道の脇にあった、こちらの立派な外観の建物は「善光寺大勧進」という天台宗別格の寺院である。

善光寺大勧進の住職は「貫主(かんす)」と呼ばれており、大本願の住職と共に善光寺の住職を兼ねている。

また境内には見学が有料となっている「宝物館」があり、善光寺に関する品々が約3000点ほど収められているという。

そして昔から多くの参拝客がやって来た寺院の参道には、その道の脇に参拝客を誘惑するかのようなお店がここでも立ち並ぶ光景が見られる。本来参拝という行為は、その地に祀られている神様を崇めに行く事なのであるが、その目的を完了した人間はつい油断してしまって、参道の脇にあるお店で買い物をしてしまうのだろう。

たくさん、おやきを買ってくれじゃん!

なお、本来は善光寺などの寺の見学は表側から入るのが礼儀であるが、今回は裏側の駐車場に車を停めた事もあって、裏側からやって来ていた。しかし、このように参道を逆に歩きながら、たまに後ろを振り向くと、やっぱり表側から進んで行く方が善光寺らしい雰囲気を感じれる気持ちになる。

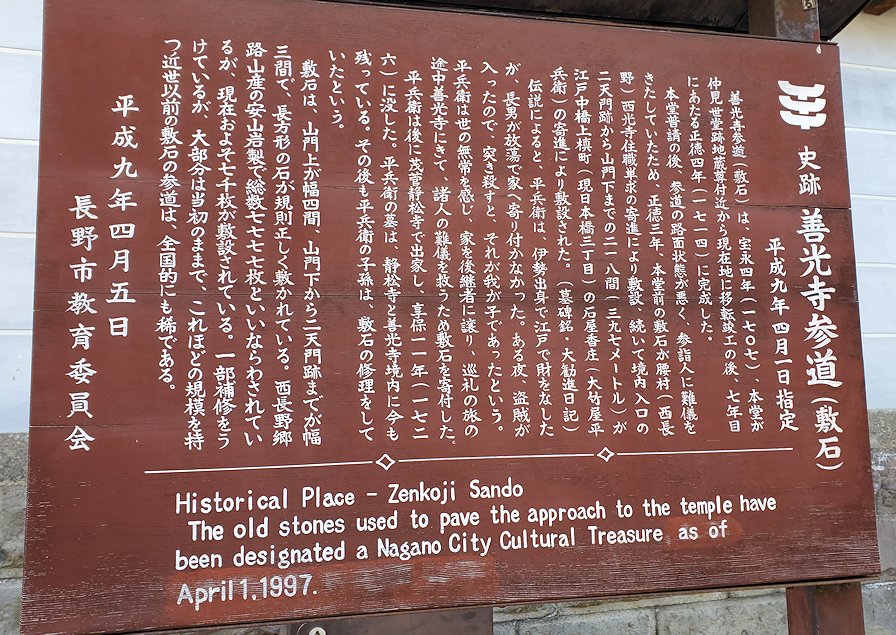

これまでに数えきれないほどの人が通った善光寺の参道は、このように石畳の道となっている。先程通った山門から仁王門までの約400mの区間は『仲見世通り』と呼ばれていて、1714年頃に地元の豪商がお金を捻出して、本堂までの間におよそ7777枚の石畳を造らせたとも言われているそうだ。

この仁王門から山門までには、50軒前後のお土産屋が立ち並ぶ場所となっている。

また江戸時代前期まではこの辺りに実は善光寺の本堂が建立されていたが、度重なる火事が起きていた事もあって、1700年代に入って今の場所に移転されて、その跡地が仲見世通りとなったと言われている。

そんな江戸時代からの歴史がある参道にも、このように一見見た目には分からないような雰囲気で馴染んではいるけど、日本全国のどこにでも進出している「スターバックス」の店舗があった。

ちなみに「スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社」は、2022年末時点で国内店舗数が「1,792店舗」となっている。

ただ長野県自体では25店舗となっているが、スターバックスの店舗は地価が高い商業地と、働き盛りの若い世代が多い地域に店舗が集中している。その為に東京都内には300を超える店舗を出店しており、65歳以上の高齢者はターゲットにせず、お金を働いて稼ぐ世代に狙いを定めているのがよく分かるのである。

スターバックスに行きたくないというのは、年寄りの証拠だな!

最近のスタバは、中学生や高校生が増えたじゃん!

こちらが善光寺の仁王門で、1847年の善光寺地震で倒壊後に再建されたが、明治時代に入って火災に巻き込まれて焼失してしまった。その為に今見られる仁王門は大正7年(1918年)に再建されており、明治~大正時代に活躍した日本を代表する彫刻家「高村 光雲(たかむら こううん)」と、その弟子である「米原 雲海(よねはら うんかい)」の作品である仁王像が置かれている。

この仁王像の造形に関わった高村光雲というと、上野公園にある西郷隆盛の大きな銅像が代表作品でもある。江戸時代までは偉大な人物の銅像を作るという文化が国内に無かった為に、彫刻家というと国内では主に仏像などを造る仏師がメインであった。

こちらはその仁王門の正面側から眺めた景色であるが、扁額には「山額定」という文字が見られる。

これは善光寺の山号である『定額山(じょうがくさん)』の文字が入れられているのだが、意外と善光寺にお参りに来た人はその名前を知らないまま帰っていくのであるが。。

ややこしい名前を2つもイランで!

そしてこの仲見世通りとも呼ばれる参道周辺には、参拝客向けのお土産屋だけではなく、宿泊する為の「宿坊」も39軒立ち並んでいる。この宿坊はそれぞれが寺院となっていて、その宿坊毎に住職が置かれている。

これらの宿坊では、単に宿泊するだけではなく、毎朝の善光寺の”お朝事”に参加する事が出来る。また精進料理のような食事も用意されていたりで、修行をしにくる人が宿泊する施設となっている。

ただこのような宿坊は単なる宿泊施設であり、親切丁寧な対応をしてくれるホテルや旅館ではない。その為に部屋の掃除などが行き届いていなかったり、管理人の愛想がなかったりするが、それは昔からの伝統である。

昔の人達は善光寺などの寺にわざわざ長い時間を掛けて訪れたのには、その寺で修業をして精進する為でもあった。しかし現代は簡単に寺に行ける事もあって、参拝目的というよりは、単なる観光気分で訪れる人が多くなってきている。

今更、修行したいとも思わんデ!

この善光寺参道に敷設されている敷石は、今では約7000枚となっていて、その大半が江戸時代中頃までに設置された物が残っているという。全国的にもこれほどの規模の敷石が、当時のまま残っているというのも稀な事だという。

この敷石の多くを寄付した伊勢出身の豪商:大竹屋平兵衛がこの敷石を寄付したキッカケは、放蕩息子が自宅に泥棒に入った事が起因しているという。それに大きなショックを受けた平兵衛は、世の中の無常さを知り、家を後継者に譲って巡礼の旅に出て、善光寺で参拝客の不憫さを感じて敷石を寄付したとされている。

レンブラントの『放蕩息子の帰還』のシーンが想い起こされるな!

我が家の放蕩息子も、どないかしてください・・・

このように何気なく多くの参拝客が歩いてきた参道の敷石にも色んなドラマが詰まっている。なので単に歩くだけではなく、その作られた背景まで想像するだけで、有難い気持ちで歩く必要性を感じさせてくれる参道でもある。

そしてこの仁王門から先に歩いて行くと、ここから先が「表参道」となっていて、車も通れる車道となっている。ここまでは歩行者天国のように車が走っていなかったけど、ここから先は車が通るので、気を付けて歩道を歩く必要がある。

そして表参道の入口に近い角に、昔からこの地で営業していそうな雰囲気を醸し出している蕎麦屋を発見する。

こちらの蕎麦屋「かどの大丸」さんは、創業から300年以上が経過する老舗で、参拝客に人気な蕎麦屋さんとなっている。週末などには行列もできる程のお店らしく、また店内で蕎麦を打つ職人さんの様子なども眺める事ができるようになっている。

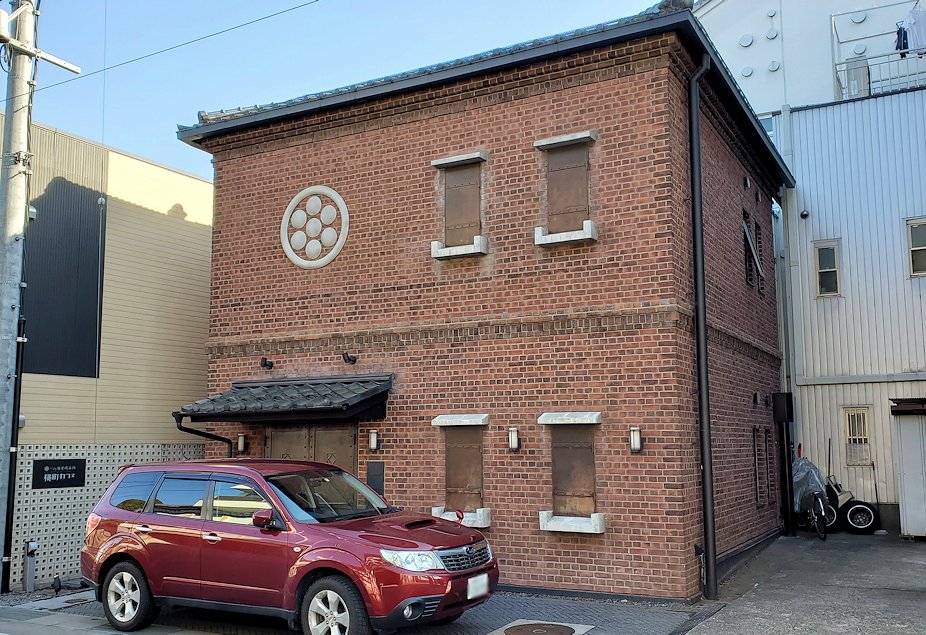

そしてこちらの赤レンガの建物は、さっきの蕎麦屋「かどの大丸」とは反対側の角の裏側に立っていた建物。

この建物は外から見ている分には窓が閉まっていて昔の建物がそのまま建っているようにしか見えないが、たまに手前の扉からお客さんのような人が出てくるのを見かけた。

そんな怪しい赤レンガの建物の正体は、あの日本を代表する七味唐辛子メーカー「八幡屋礒五郎(やわたやいそごろう)」が運営する『横町カフェ』という建物脇に併設されたカフェだったのだ。

長野県を代表する老舗だな!

そんな「七味唐辛子メーカーのお店でカフェなんて??」と思っていたけど、

オリジナルの七味唐辛子を活かしたカレーやお味噌を楽しめるカフェともなっているようだ。

そんな善光寺の表参道を歩いていると、こちらの歴史ありそうな洋風の建築物が見えてくる。

この建物は「THE FUJIYA GOHONJIN(藤屋御本陳)」という今ではレストランになっているが、江戸時代に創建された時には宿場となっていて、加賀百万石の前田家が常宿にしていた宿泊施設だったという。

それ以外にも伊藤博文・福沢諭吉・渋沢栄一などの明治時代を代表する偉人も訪れて宿泊した建物となっている。

なお、今見られるアールデコ様式の建物は、大正14年(1925年)に善光寺の仁王門再建時に携わった、越前の宮大工:師田庄左衛門によって建築された建物となっている。

どうりで雰囲気ある建物となっていたんだな!

こちらもそこそこ歴史がありそうな佇まいをしていた建物だが、よ~~く見れば「善光寺郵便局」という郵便局の建物だった。この建物は元々旅館だった建物を改修して、昭和62年(1987年)から郵便局として営業しているという。

そしてその善光寺郵便局の向かいにあった、こちらのレンガの建物は「楽茶れんが館」というフレンチレストランとなっている。

この建物は「旧信濃中牛馬合資会社」という運送会社の建物として明治45年(1912年)に建設された建物で、今では”国の登録有形文化財”にも指定されている。また昭和34年からは善光寺郵便局として使われ、平成になってからは物産館として利用されて今に至っているという。

善光寺郵便局も歴史ある建物を転々としてたんじゃん!

こんな旅はまた次回に続きます!

よければ下記ブログ村のボタンをポチッとお願いします!

↓↓↓↓信州松本旅行記:初回↓↓