信州松本旅行記2022年3月-7

旅行期間:2022年3月上旬(2泊3日旅)

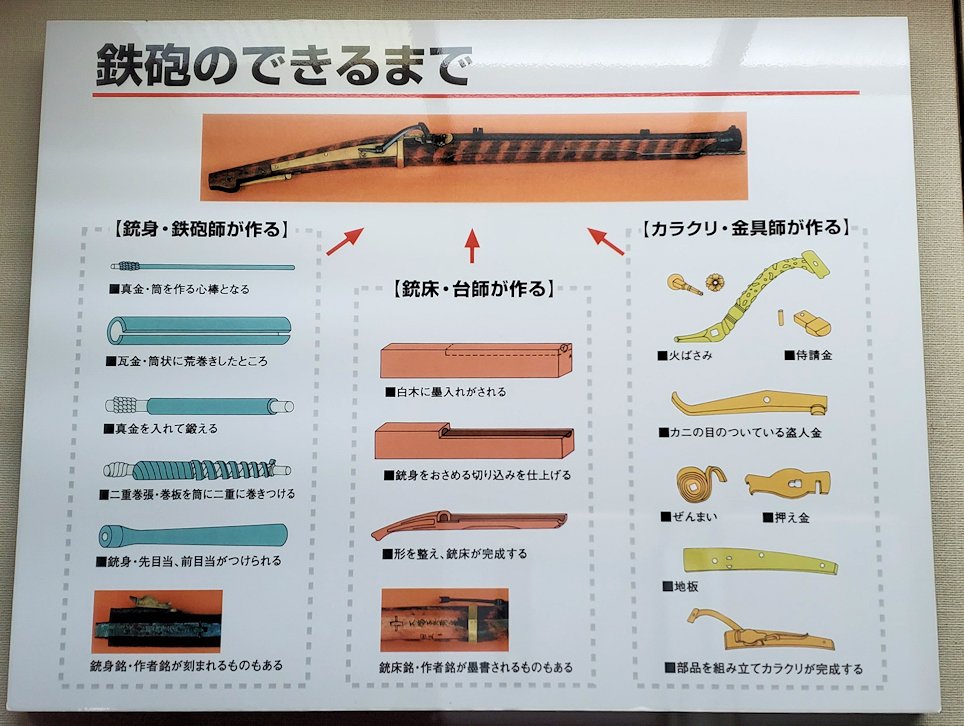

日本で独自に進化した鉄砲!

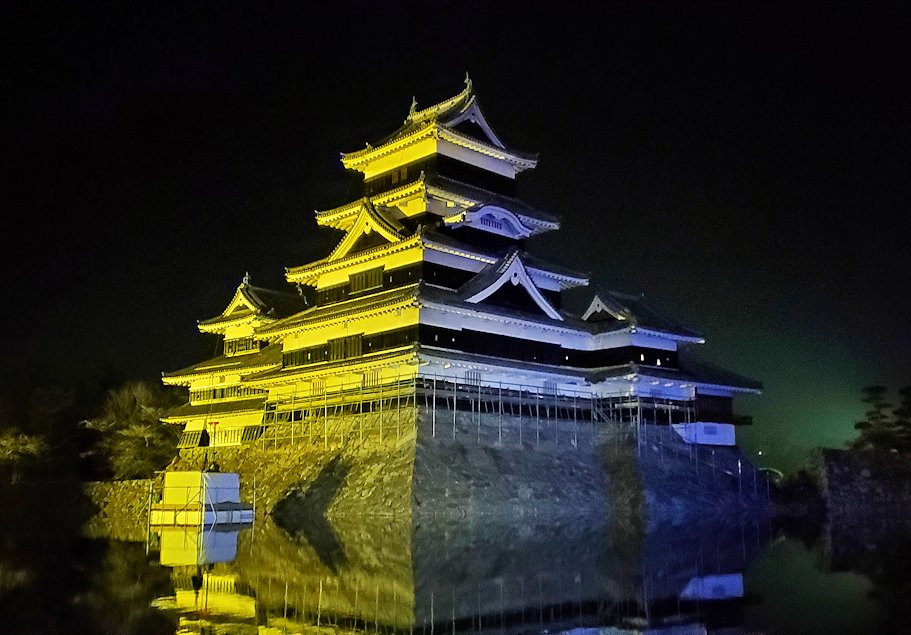

ここは松本城大天守内で、2階部分には松本市出身の人が集めた『赤羽コレクション』という、江戸時代前後に造られた古い鉄砲の数々が、寄付されてその一部がこのように展示されている。

松本城の天守閣内を見学!

鉄砲という近代火器が日本国内に伝来したのは、戦国時代の1540年代とされている。

その鉄砲伝来には諸説あるようだけど、その当時の国内モノ作り技術があった日本は、この西洋の火器を輸入するよりも、国内で自作する道を選んだ。

そして伝来した鉄砲を鍛冶屋に渡して調べさせ、その仕組みを理解し、国内オリジナルの銃として全国で生産されるようになっていく。

それに対して幕末にペリー来航でもたらされた蒸気機関や戦艦や反射炉なども、国内で自作する藩も出てきたが、諸外国勢に立ち向かうには何よりもスピード感が一番重要だった為に、国産は諦めて欧米に発注する事になる。

現代人からすれば、このような鉄砲は映画などを見ている印象で簡単に射撃できるイメージしかないだろうが、実際には戦国時代に使われていた鉄砲は、精度が低くて全然的に当たらず、また連発も出来ない為にそれほど優れた武器という訳でもなかったようだ。

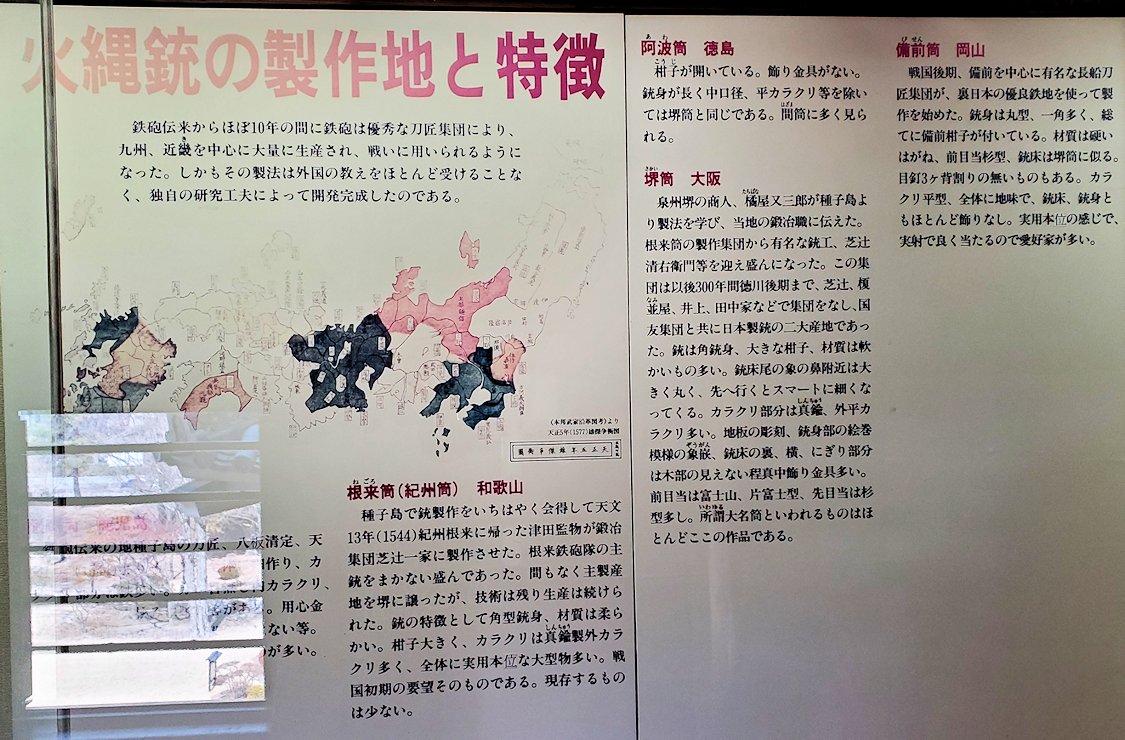

鉄砲というと、伝来したとされている鹿児島や、その伝来した銃の一丁を入手した和歌山などが製造地として有名である。

そしてそれらの鉄砲の産地から技術が拡がっていき、刀鍛冶が栄えていた町にも伝来していった。

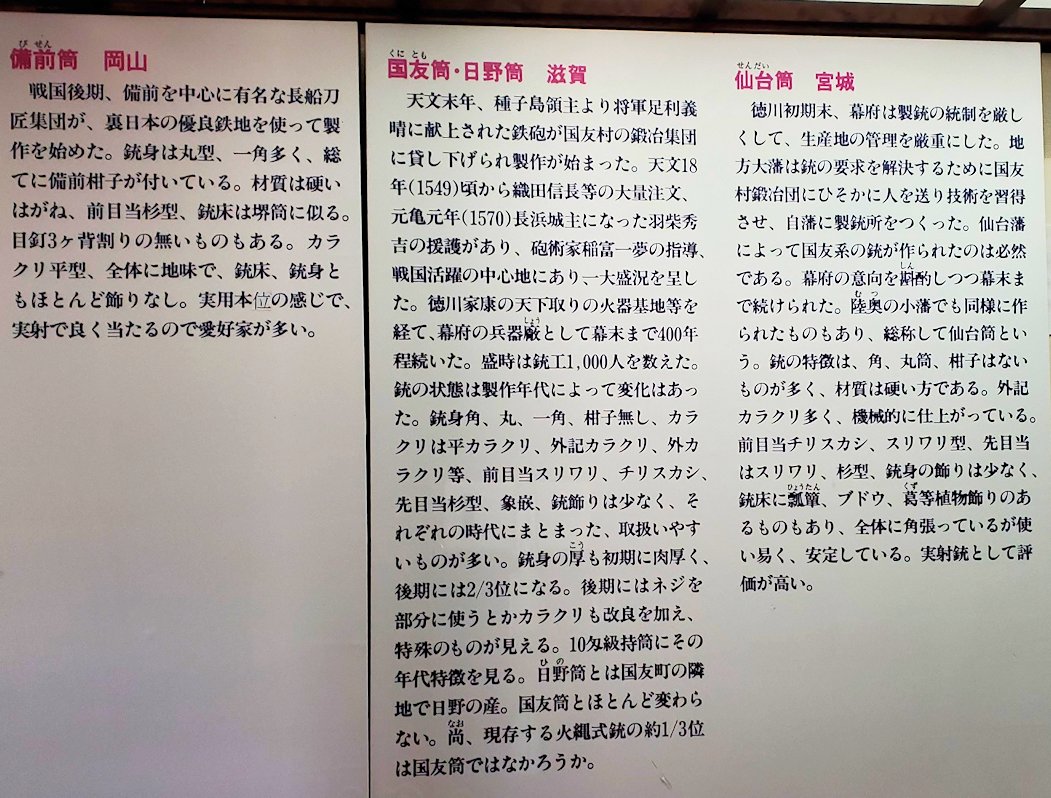

そんな鉄砲の国内産地の中でも今の滋賀県内では、時代の盟主だった織田信長やその跡を継いだ豊臣秀吉などから多くの鉄砲発注があり、その時代に培われた技術は江戸時代にも重宝され、幕末まで鉄砲作りの一大産地となっていた。

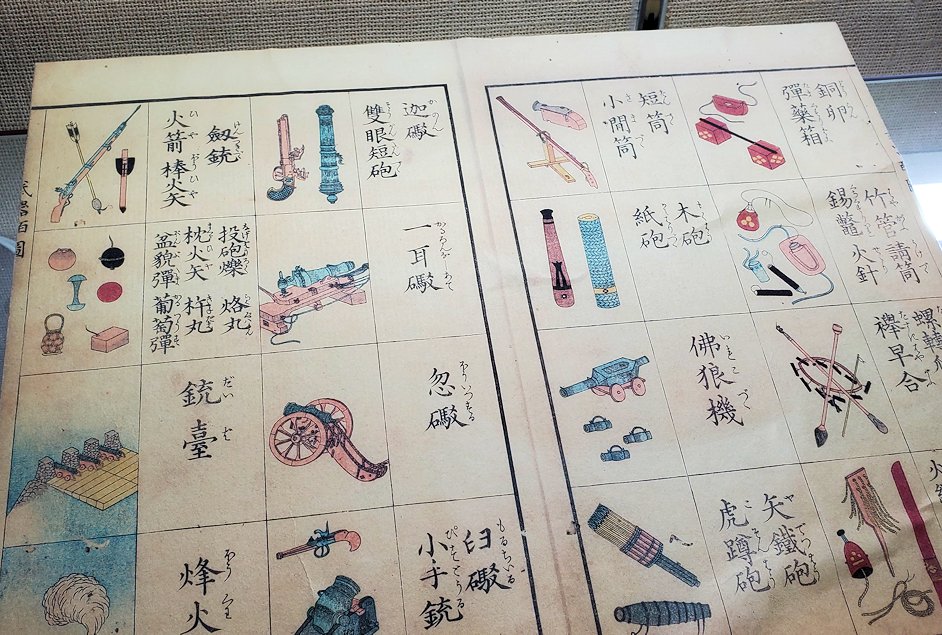

そんな戦国時代に国内で量産が始まった鉄砲の中でも、こちらの「小筒(こづつ)」という、一番安価な鉄砲が最も普及していった。

この小筒でも当時の射程距離は100mほどしか無かったとされているが、それでも必ずしも真っ直ぐ飛ぶという精度もなかった。

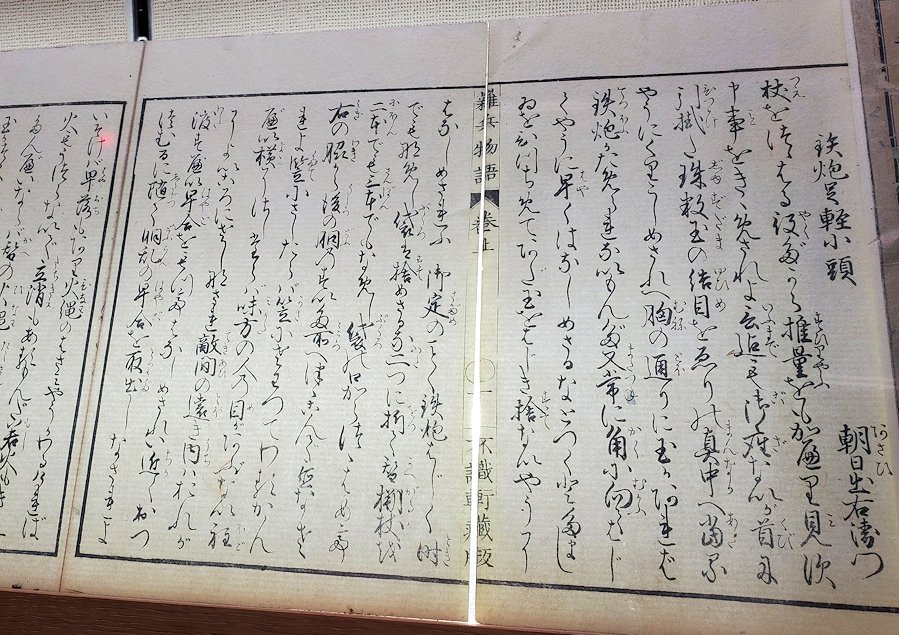

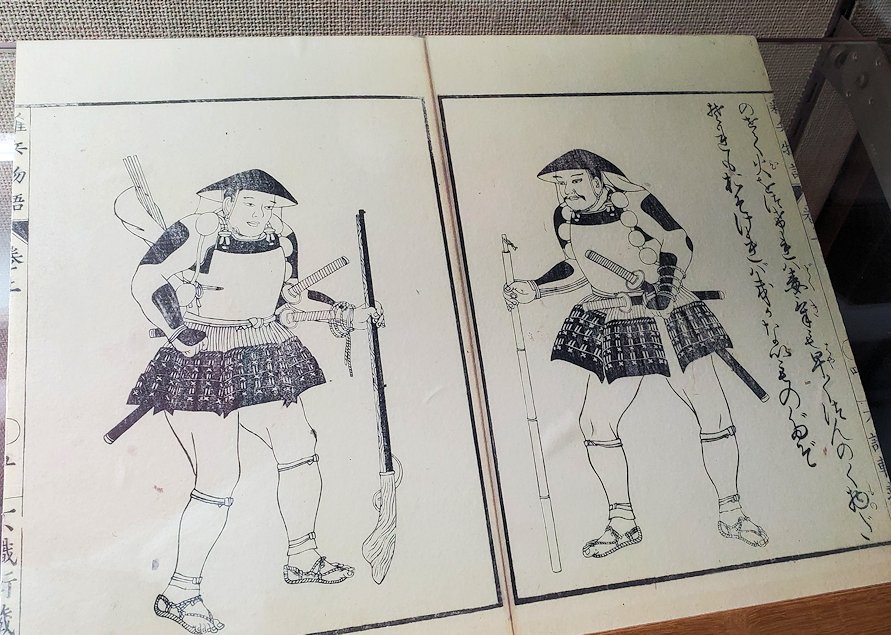

こちらは江戸前期に書かれた、鉄砲足軽などのマニュアル的な本となっていた『雑兵物語』である。

鉄砲足軽などを務めた雑兵30人ほどから聞き取った体験談などが書かれていて、現代的には「鉄砲足軽の口コミ」という感じの本になっている。

人類は長い進化の過程で、このような文字を習得し、先人の苦労して習得した技術や心得などを書物にして残す事に成功した。

そしてそのような先人の貴重な教えが、書物として次の世代に伝えられていき、それ以前の時代に比べて飛躍的に進化していく事に成功したのである。

鉄砲という道具はそれまでの刀や弓矢のように簡単に扱える道具ではなく、下手に扱えば暴発して自らが死んでしまう可能性もある危険な道具でもあったので、このような鉄砲を扱うマニュアルはとても貴重だった事だろう。

そして一口に「鉄砲」と言っても色んなサイズや種類があり、それぞれに扱い方が異なっていたので、その扱い方法をまとめた本は必須なアイテムでもあった。

特に戦はいつ起こるか分からない時代だったのもあって、悠長に技術を教える間もなく、このようなマニュアルを提示して早く兵士を育成する必要もあった事だろう。

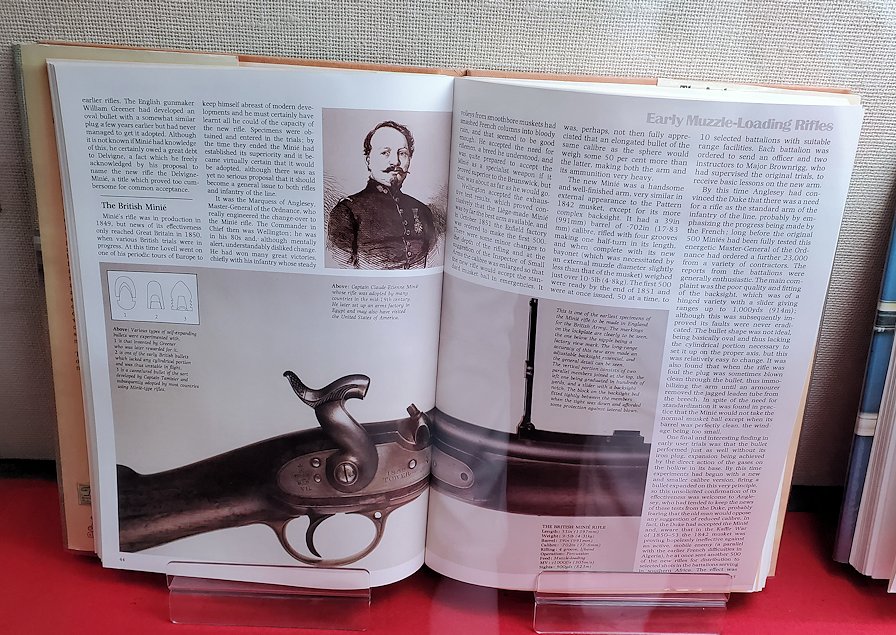

ただ国内で大きく発展した鉄砲作りも、江戸時代に幕府が鎖国した為に、最新の鉄砲技術がヨーロッパから入ってくる機会がなかった。

その為に幕末頃には日本国内の鉄砲は世界的には”旧式”となってしまっており、ペリー提督が来航して諸外国の戦艦などが続々と国内に押しかけてきた際に、国内の賢人達は日本が欧米に大きく遅れを取ってしまっている事に気付くのである。

鉄砲が伝来するまでの鎧兜には、小さな物入れなど見られなかったが、この鎧兜には付随するポーチのような小さなカバンも見られる。

鉄砲を使う際には、毎回籠める必要のある銃弾と火薬が必要だった為に、このようなポーチに入れて携帯していたのだろう。

江戸時代の貴重な資料が保存されている博物館とかでも、これだけの数の鉄砲を展示している場所もそう無いだろう。

この松本城では、『赤羽コレクション』という個人から寄贈されたコレクションが100挺以上もある為に、これでも展示しきれない位なんだろうが。。

天守2階フロアの景色! 動画

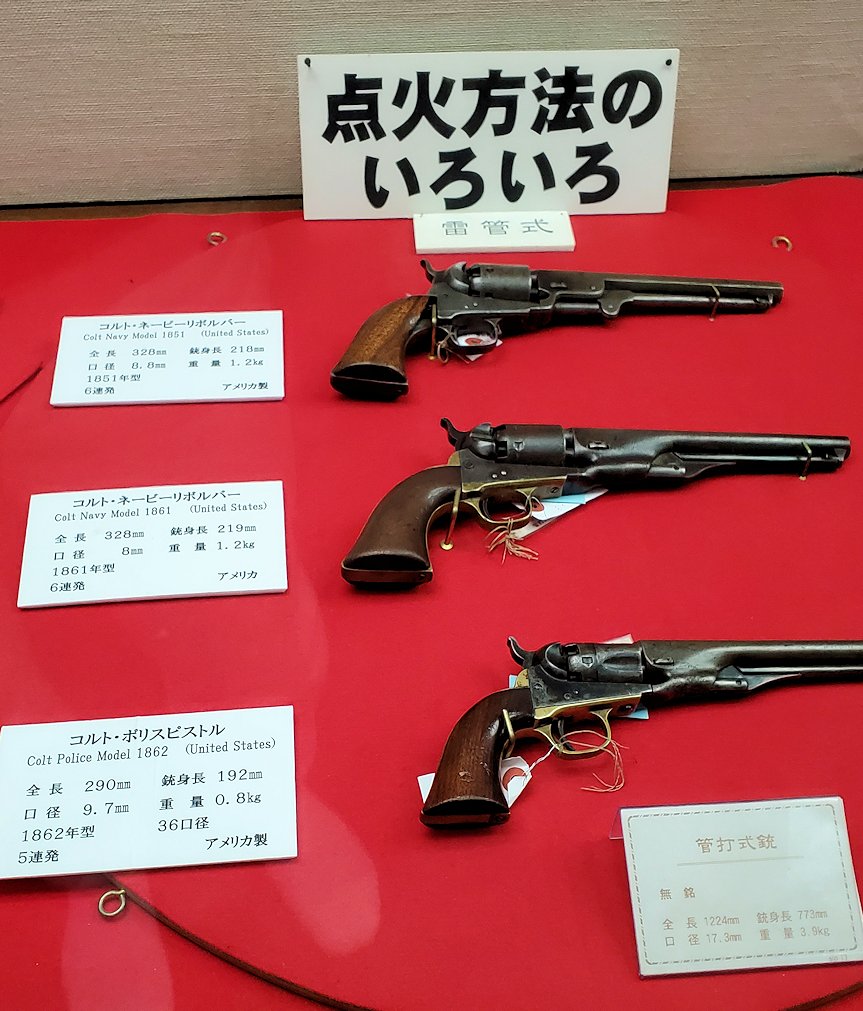

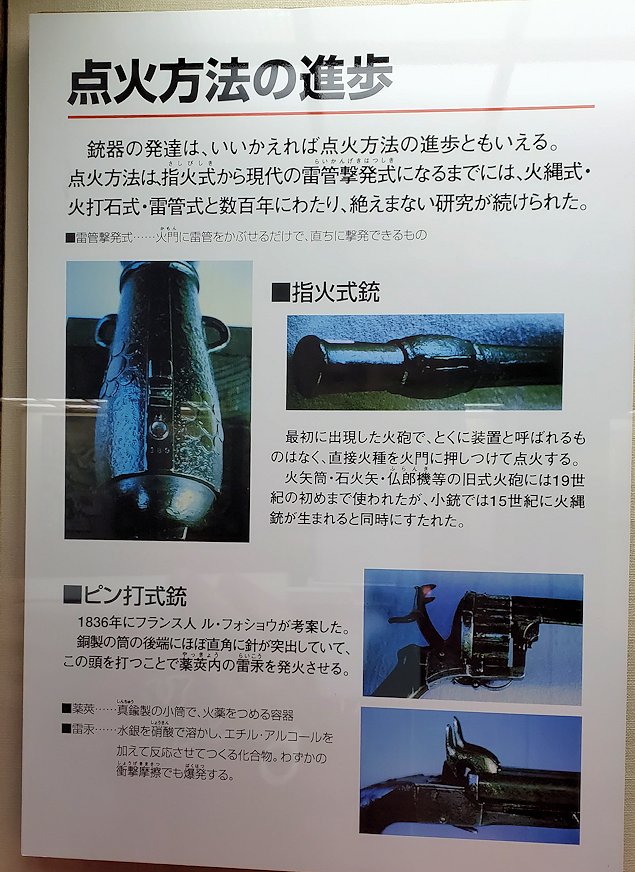

戦国時代に国内に伝来して鉄砲は火縄銃という、火縄にまず火を点けてから、それが火薬に引火して銃弾が発射される仕組みだった。

しかし、火縄銃は雨などの天候不順に弱く、使いづらかった為に別の発砲方法が世界中で競うように研究されていった。

初期の火砲では、火砲のケツ部分に火を近づけて、その部分に詰められた火薬が爆発して、その勢いで砲弾が発射する仕組みだった。

この方法は小銃では火縄銃が普及すると同時に消えていったが、ある程度の大きさの火砲では19世紀初頭まで使われたという。

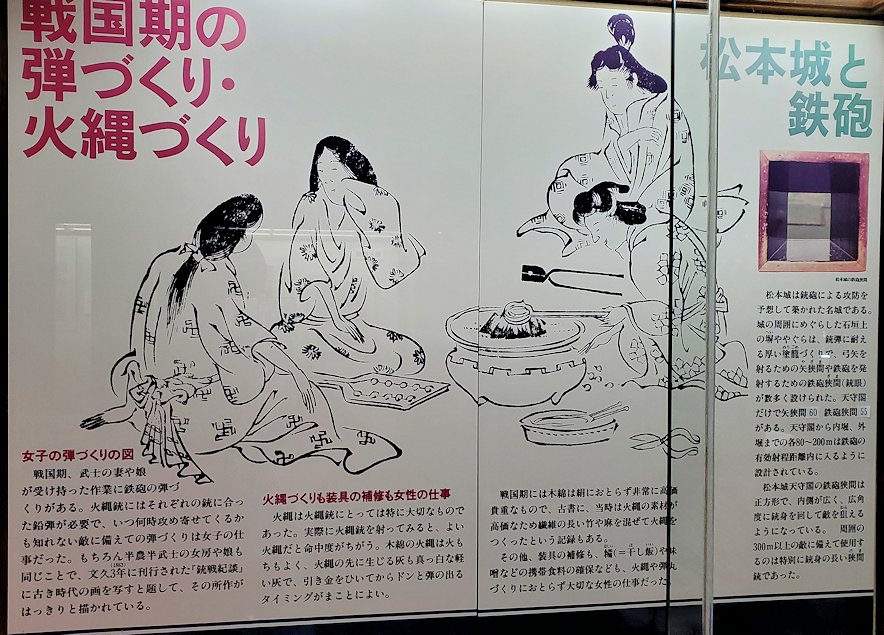

火縄銃では鉄砲の銃弾とそれを発射させる火薬と共に、火を点ける「火縄」も重要なパーツであった。

脇役のように思える「火縄」は当時特に重要なパーツだったらしく、上質の火縄だと命中率が大きく向上したという。

火縄の材質には木綿が最適だったが、当時の木綿は高級品だった為に、木綿と共に竹や麻を混ぜた模造品が一般的に使われていたようだ。

鉄砲を大量生産しても、それに付随するパーツも大量生産する必要があるんだな!

そして次は鉄砲に欠かせない「火薬」の製造である。鉄砲に使われた火薬は、硝石・硫黄・木炭を一定の割合で混ぜられていた。

そして火縄銃にはこの火薬が2種類使われていて、1つは筒に入った銃弾を発射させる奥に詰まった火薬で、もう1つは火縄銃の火で点火して小さな爆発を起こして、銃弾の奥の火薬に引火させる役割のあった皿に盛る点火薬「口薬」となっていた。

同じ火薬でも、口薬の方が粒が細かくなっているのが使われていたよ!

そして現代人には考えられないかもしれないが、日本に鉄砲が伝来した当初の時代には、鉄砲に使われる銃弾は今みたいに先がとがった銃弾ではなく、このように真ん丸型のパチンコ弾の形をしていた。

その為に命中精度が低く、銃口の奥に詰められた火薬で押し出されるだけだった。

その為に、銃口の大きさと銃弾の大きさに誤差が無いように製造する必要があり、銃弾の方が銃口より大きければ暴発してしまい、また銃弾が小さければ勢いよく弾が飛んでいかなかった。

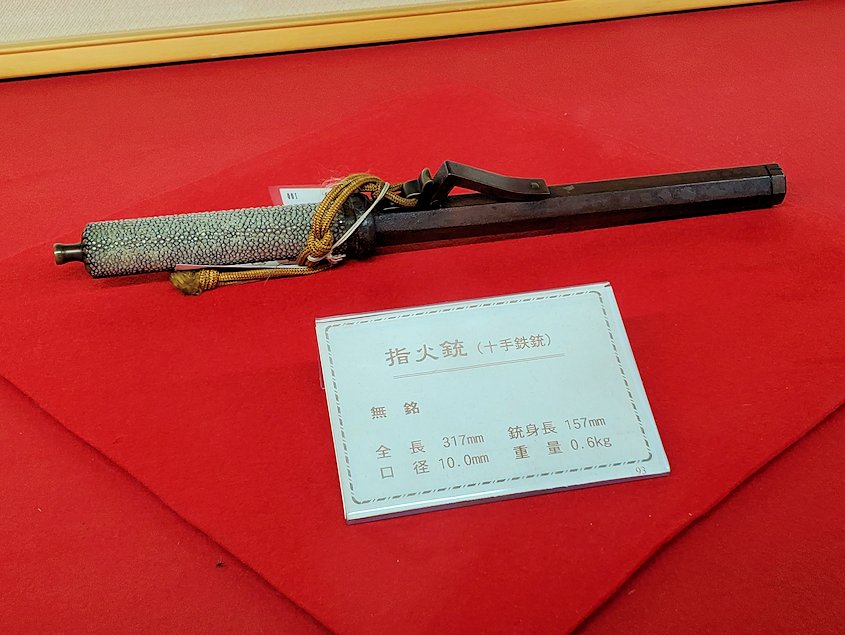

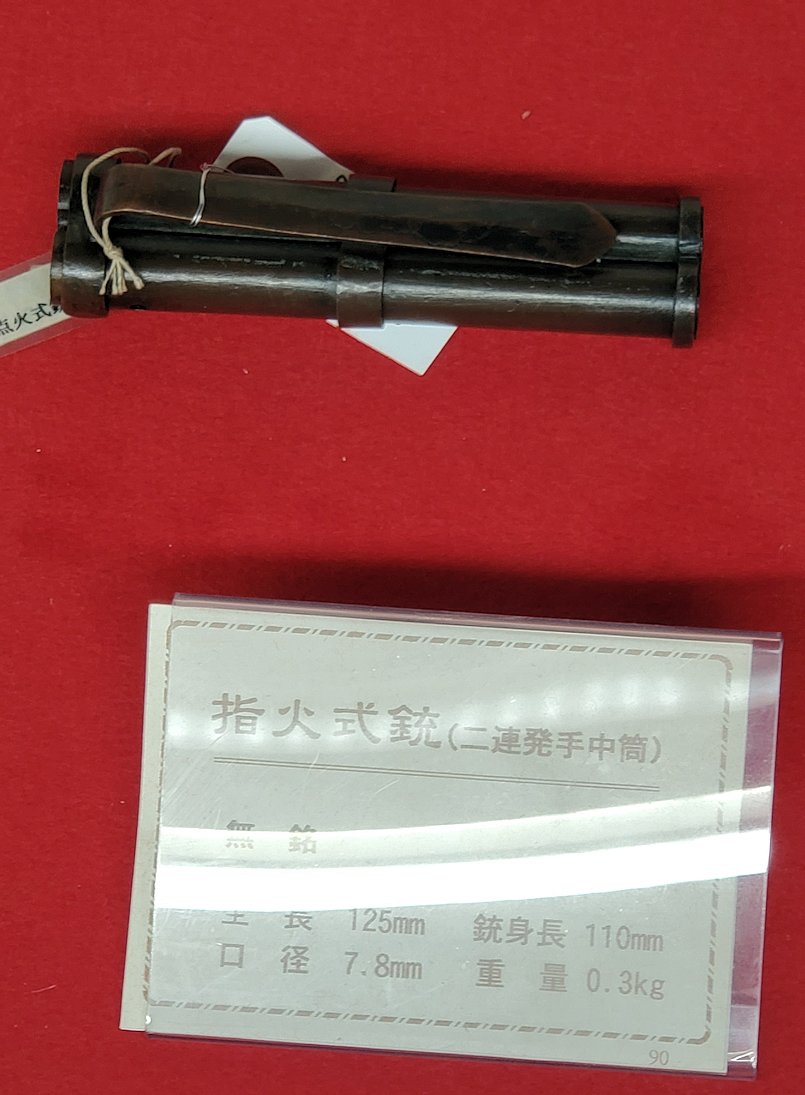

こちらの鉄砲は、古典的な火薬の部分に直接火を押し当てて発射していた「指火式銃」。

ただし常に燃えた火と薪なども燃やす材料を持ち歩く必要があったので、鉄砲足軽などに大量に鉄砲が普及していくと、使い勝手が悪かった為に火縄銃の開発と共に姿を消していく事になる。

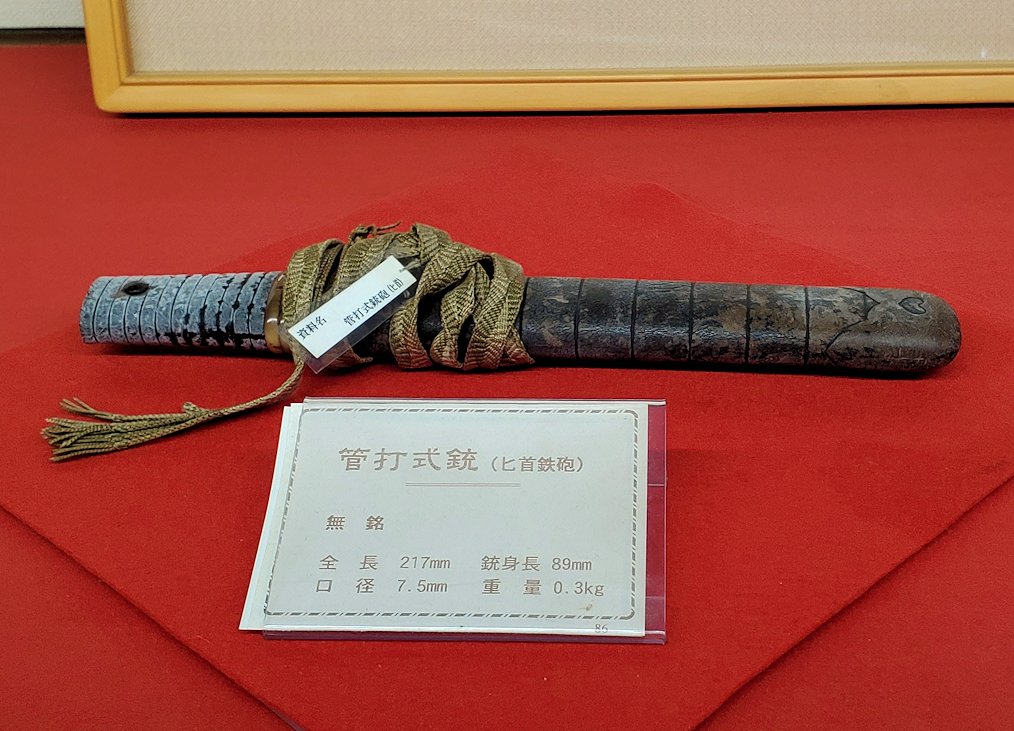

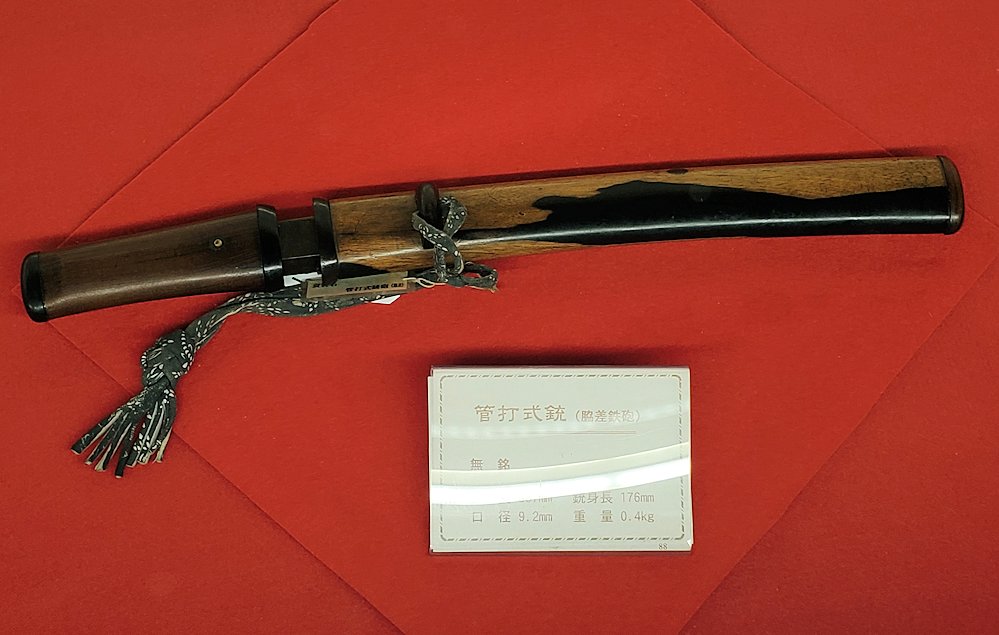

こちらは「七首(あいくち)鉄砲」という、脇差のような小刀タイプの銃である。この七首鉄砲は刀のように鞘を抜くと短い銃身が現れ、”管打式銃”で引き金を引いて発射する仕組みになっていた。

管打式銃は幕末頃に日本に伝来した発射システムで、このような小刀タイプの銃を造ったのがいかにも日本人らしく思える一品ともなっている。

こちらは銭形平次でもお馴染みの”十手”の形をした、「十手鉄砲」である。

こちらは古来の”指火式銃”となっているので、江戸時代中頃に奉行所の役人などが携帯する武器として、十手に似せた形に開発されたのかもしれない。

こちらは「脇差鉄砲」で、幕末頃には刀よりも鉄砲が護身用として重宝されていた様子が伺える一品となっている。

坂本龍馬も護身用にピストルを常に持ち歩いていたとされているが、幕末には刀ではなく、このような携帯できる小銃が必要になった物騒な時代だったという事も分かるのである。

こちらは全長125mmしかなく、手のひら内に隠せるサイズだった「二連発手中筒」という”指火式銃”。

護身用か、それとも要人を至近距離から暗殺する用だったのかは不明だが、このような”手のひらサイズ”の鉄砲まで開発されていた事に驚くのである。

こちらには『大坂の陣』の絵図が飾られているのが見える。江戸時代初期に勃発した『大坂の陣』では、江戸幕府を築いた徳川家康が豊臣家を叩き潰す為に、当時の最先端の大砲などを海外から導入し、また大量の火器を製造させて準備していた。

そのような綿密な準備が功を奏して、圧倒的な火力で豊臣家を滅ぼす事に成功したのである。

こちらは「棒火矢」という戦国時代末期に開発された、火薬がたっぷり巻き付けられた矢を敵陣に打ち込んで、焼き払う火砲。

この棒火矢という兵器は水軍などで主に使われていた、”焙烙火矢”という焼夷弾的な武器であった。水軍では敵船を撃退する為に、木造の船に目掛けてこのような焙烙火矢を打ち込んで、燃やすという戦法が主流だったようだ。

ただ日本国内ではこの棒火矢の出番はそこまで無かったらしく、それよりも西洋から取り寄せた最新式の大砲の方が威力があって使いやすかった為に、この武器も陽の目を見る機会がなかったそうだ。

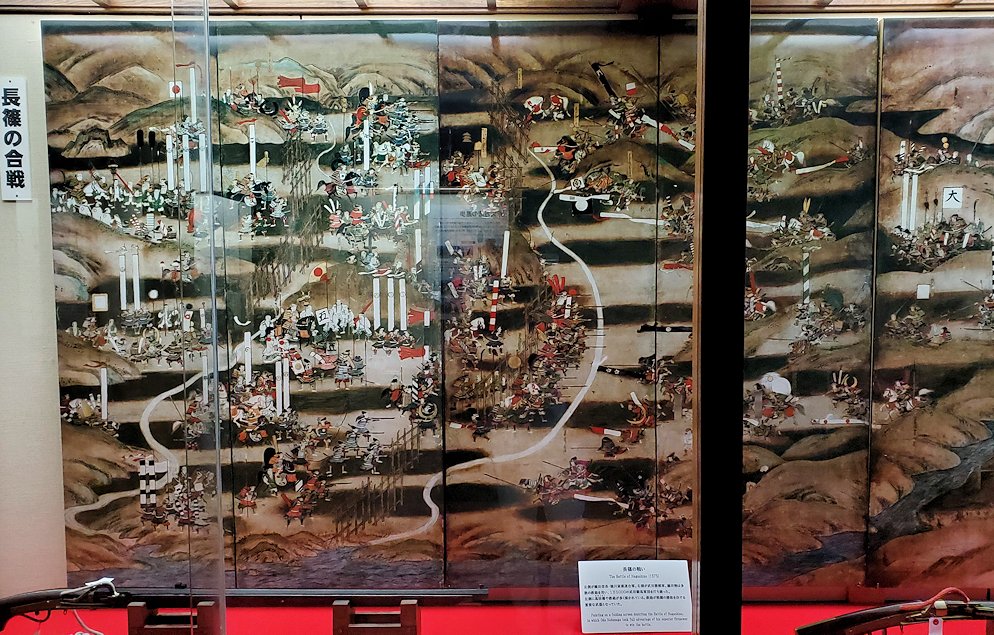

戦国時代に日本に伝来した鉄砲が使われた戦で最も有名なのが、こちらに絵図が飾られていた『長篠の戦い』であろう。

この長篠の戦いは武田信玄が急死して武田勝頼が跡を継ぎ、当初の計画通りに三河国に攻め込んできた所を織田信長と徳川家康の連合軍に、無敵の騎馬隊が最新式の鉄砲を持った織田連合軍にコテンパンに撃退された戦いであった。

西洋の優れた技術を導入した者が、時代をリードしていくんだ!

それまでは命を懸けて刀を持って突進していくという戦のスタイルが、鉄砲をいかに効率的に活用して、被害を最小限に留めて進軍していくかという時代に変わった時代を到来する『長篠の戦い』であった。

古いスタイルから脱却できない過去の勝者は、新しい時代の敗者になっていくという事が良く理解できる戦でもある。

こちらは中世頃にオランダ船に載せられていた、青銅製の「船載砲」である。

戦を有利に変えていくのはこのように新しい火器などの武器であり、人類の歴史は常に最先端の武器を活用した民族がリードしてきたのである。

こんな旅はまた次回に続きます!

よければ下記ブログ村のボタンをポチッとお願いします!

↓↓↓↓信州松本旅行記:初回↓↓