信州松本旅行記2022年3月-15

旅行期間:2022年3月上旬(2泊3日旅)

江戸時代の時計!

松本市内で歴史を勉強する為に博物館に向かったものの、残念ながら博物館の建物が老朽化していた事もあって、古い建物を取り壊しにして、新しい博物館を建設中だった松本市。

その代わりに見つけた、こちらの「松本市時計博物館」で普通の博物館では勉強できない古時計の歴史を学ぶのであった。

「松本市時計博物館」見学!

こちらはフランスで19世紀頃に製作された「フランス枕時計」。

目覚まし機能が内蔵されていた置時計だったので、『枕時計』と呼ばれるようになったとか。豪華な外観になっているので、貴族などが所有していた時計のように見える。

こちらは19世紀頃にドイツで製作された、「文字盤回転時計(エンゼル形文字盤回転置時計)」。

置き時計の土台は大理石となっていて、回転盤の上にブロンズ製の天使が載せられている。そして文字盤が回転する事によって、その時の時間を天使が指し示す構造となっている。

確かに今は15時過ぎやな!

こちらも19世紀頃にフランスで製作された、「アール・ヌーヴォー置時計」。

錫の外枠に嵌め込まれた八日巻時計で、当時のヨーロッパで流行った『アール・ヌーヴォー(Art nouveau/仏語)』様式のデザインとなっているようだ。

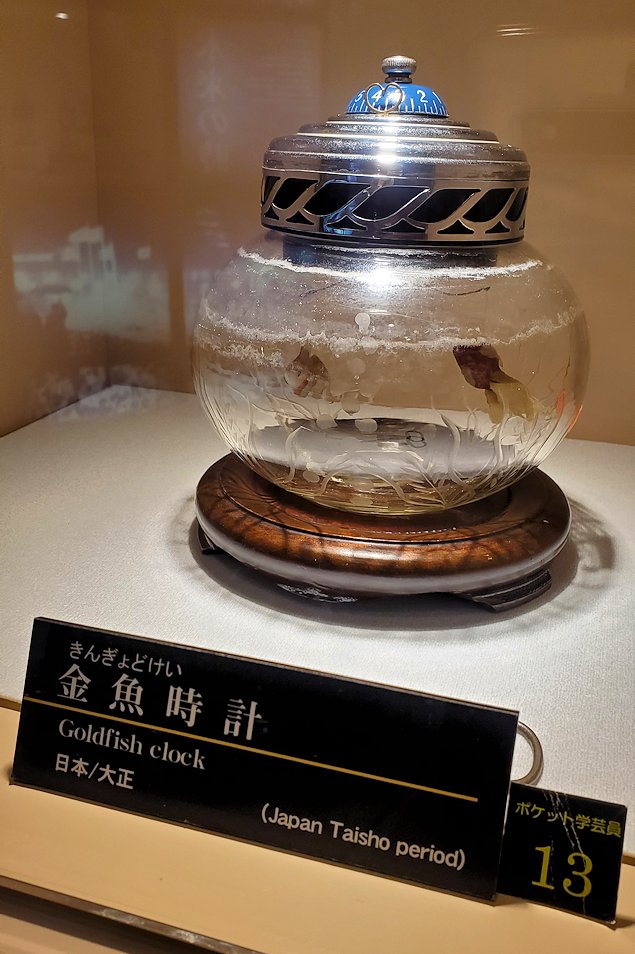

こちらは大正時代の日本国内で製作された、「金魚時計」という金魚鉢に入れられた金魚がまるで泳いでいるかのように見える時計。

ゆっくりと鉢の中を動いて回転していく金魚だが、肝心の文字盤はその鉢内にはなく、一番上に小さく取り付けられている。

時間を見る時計というよりも、金魚のギミックを楽しむ時計だな!

こちらも大正時代の日本国内で製作された、「八日巻置時計」という一回ネジを巻くと、約8日間動き続ける置時計。

そして時間だけではなく、曜日と日にちまで表示される優れものになっている。

機械時計の技術は主に中世のヨーロッパ社会の中で発展していったが、鎖国をしていた江戸時代にもその機械時計は少しであるが輸入されており、国内の技師はその海外製の時計の仕組みを勉強して、日本オリジナルの時計を生み出していった。

江戸時代の様子を再現した時代劇ドラマの中では、このような機械時計をあまり見る機会が無いけど、実際には色んな時計が使われていたようだ。人口が多くなって大勢の人達が集団行動をするようになってくると、時刻を知らせる必要が出てくる。

時報として城では太鼓、寺では鐘が衝かれたが、肝心の時刻を計測するのはこのような時計を使っていたようだ。

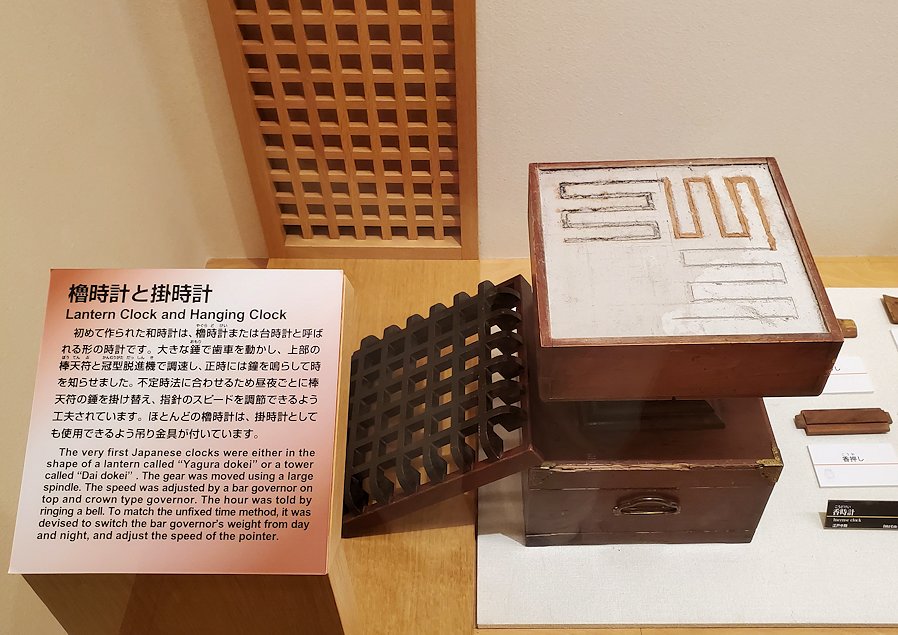

こちらの大きな時計は、江戸時代末頃に松本藩出身の時計師:渡辺虎松が製作した「檜時計」。

時計の構造としては『二挺天符(にちょうてんぷ)』という、昼間と夜間にそれぞれ時間を刻む棒天符が、自動的に切り替わる仕組みとなっていた。

ただこの時計は棒天符が1本欠如している為に、今では一挺天符で動いている。

また、櫓部分はこのコレクションを集めた本田 親蔵氏が作成した物となっているようだ。

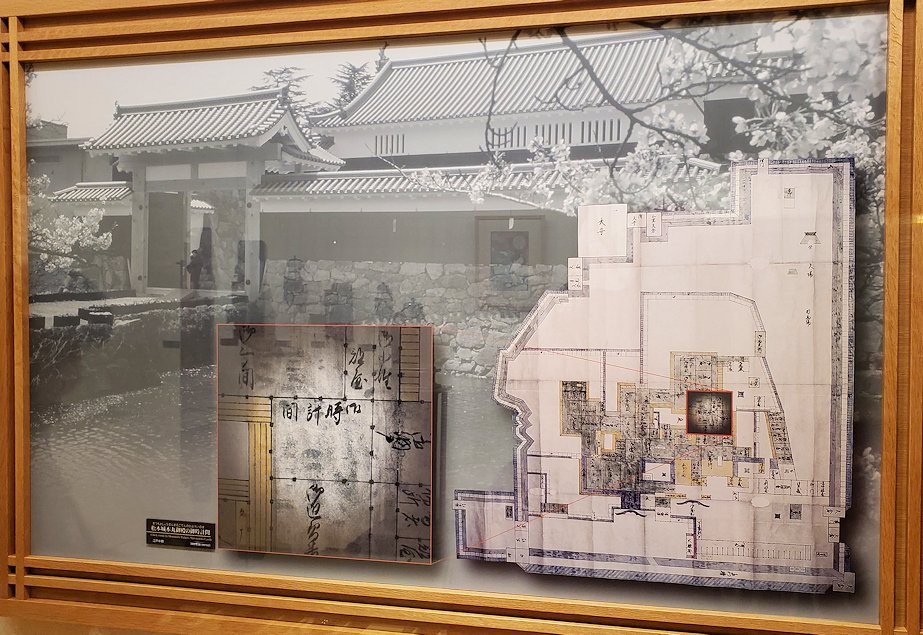

こちらには江戸時代の松本城の絵図が飾られているが、この絵図の中に『時計間』という時計が置かれていた部屋も明記されている。

城では城下町で暮らす武士達に登城を促す時刻を告げる為に、このように城内に設置された時計で時間を計測し、定刻になれば太鼓を鳴らせて合図していた事だろう。

こちらの壁に掛けられているのは、「尺時計」という江戸時代末頃に造られた、壁掛け時計の一種。

この尺時計は重りが下がっていく事で時間を計測するシステムとなっているが、江戸時代には今で言う”サマータイム”のように日中と夜間で約2時間ほどの時刻が変わる『不定時法』が採用されており、それに対応できるようになっている。

こちらは日本人にはお馴染みの時代劇ドラマ『水戸黄門』で、クライマックス場面の際に画面に出てくる「印籠」を用いた、携帯用時計「印籠時計」となっている。

ちなみに「印籠」という道具は元々常備薬を入れる携帯容器で、格式の高い人にしか所持できない代物だった。

しかし、江戸時代中頃より、印籠は実用品から装飾品へと変わっていき、豪華な外観の印籠が造られていったそうだ。

ワタシもプラスチック製の印籠、旅で持ち歩いています♪

こちらは江戸時代末頃に造られた、「懐中時計」。

ヨーロッパの貴族たちが使っていたような豪華な装飾は見られない懐中時計で、ゼンマイ仕掛けのネジは付属する鍵を鍵穴に入れて回す事によって動く仕掛けとなっている。

同じ仕組みの時計も、文化が違う国でそれぞれに進化するポイントが異なっているのが面白くも感じる。

特に日本では昼間と夜の時間が違っていた為に、1日24時間という認識で無かったのも興味深い。

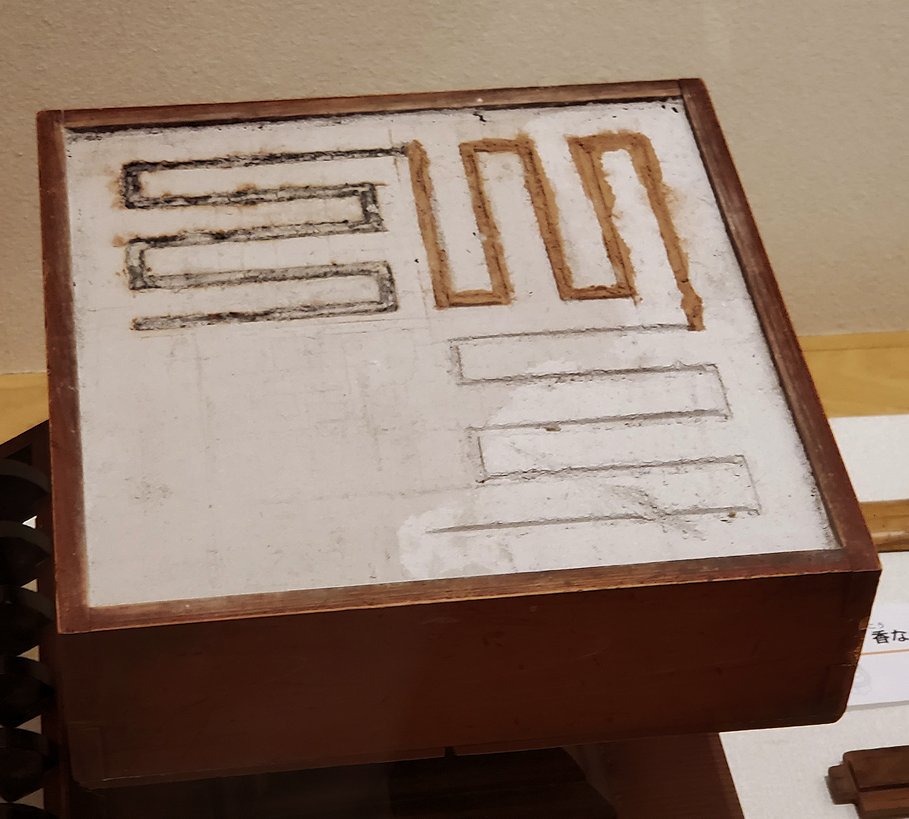

こちらは江戸時代中頃に使われていた、”燃焼時計”でもある「香(こう)時計」。迷路のような導線が彫られた穴に「お香」を振りかけ、その端に火を点けて、全部のお香が燃え切る時間で時を計測していた物。

こちらの「香時計」では約12時間の時間を計測できたようで、また途中で使うお香の種類を替える事によって、嗅覚で時間の変化を察知できる仕組みにもなっていたという。

こちらも江戸時代の掛時計で、”一挺天符”で時を刻むタイプになっている。

また正面には『一文字に三つ星』という家紋が見られて、この家紋は毛利家などで使われていた家紋のようだ。

ただ毛利家だけの家紋という訳ではなく、奈良時代の「大枝氏」の流れを汲む家系で主に使われ続けている家紋のようだ。

こちらは昼間と夜間で自動的に棒天符が切り替わる、『二挺天符(にちょうてんぷ)』式の時計となっている。

また時計盤は日本オリジナルの十二支「干支」となっていて、日本らしさが見られる時計ともなっている。

このような動く時計というのは現代では珍しくなっているけど、元々開発された機械時計自体が、このような動きによって時計の針を動かす仕組みだった。

その為にパーツが動いている時計が普通なのであり、現代ではその動く部分が細かくなって表に見えなくなってきているだけである。

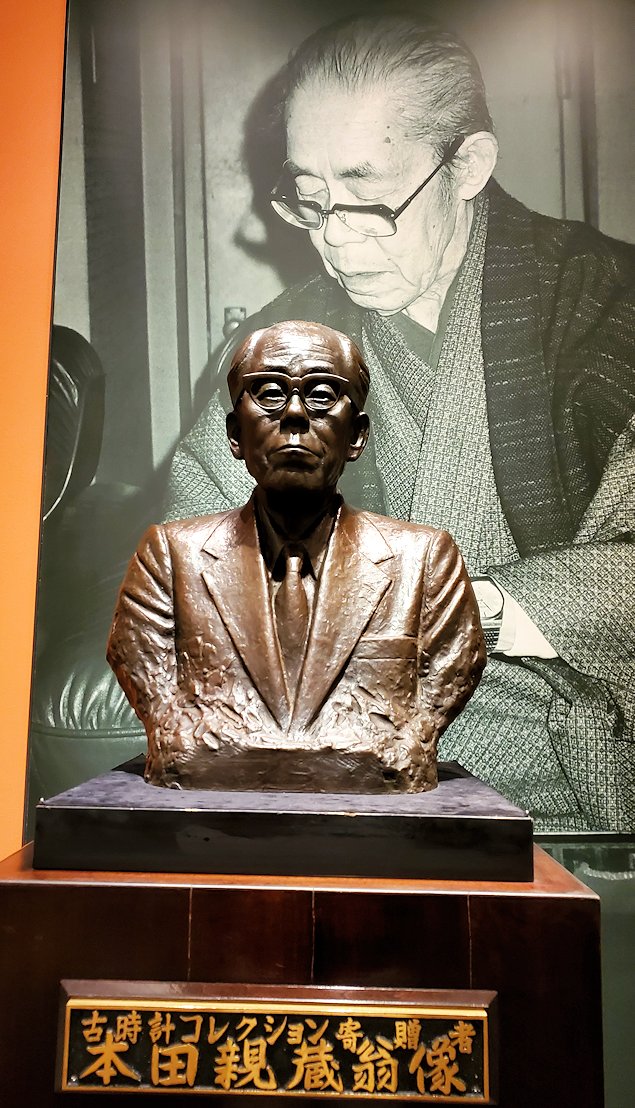

こちらの胸像は、この時計博物館に古時計コレクションを寄贈した、時計コレクター「本田 親蔵(ほんだ ちかぞう)」の物。

ただ時計をコレクションしていただけではなく、自身も時計技術者で、集めた時計を修理したり、自分で時計を製作したりしていたそうだ。

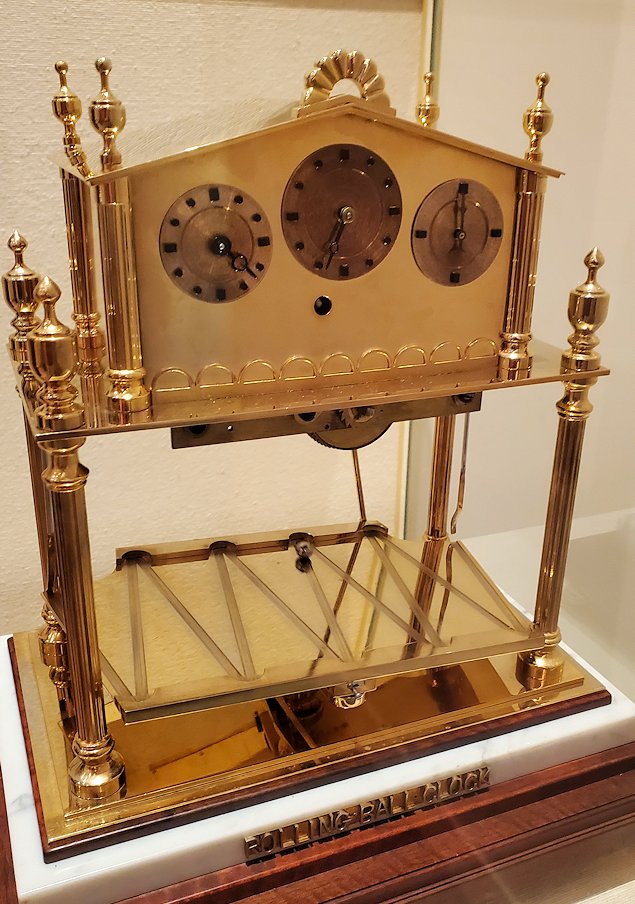

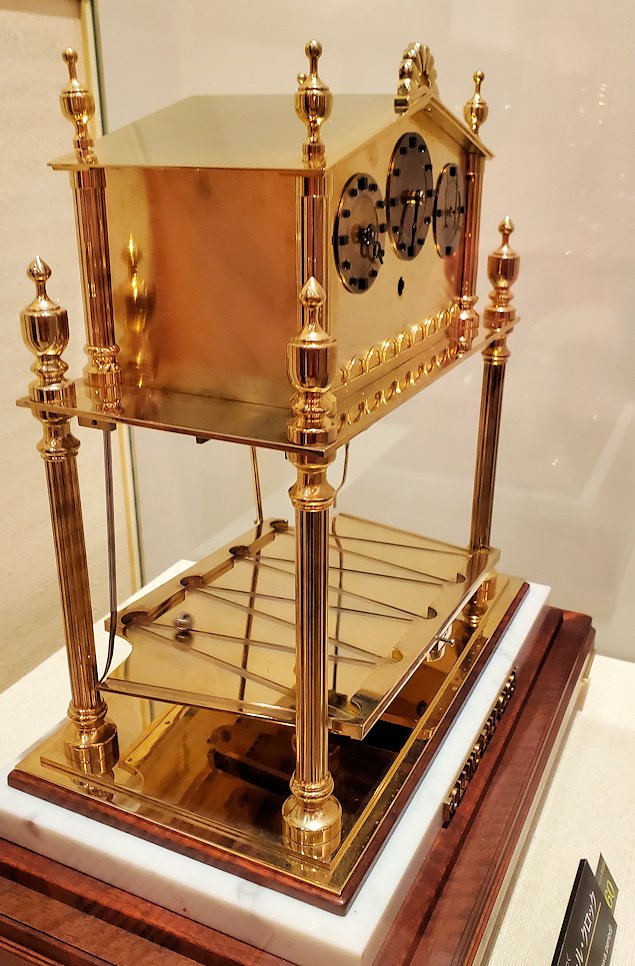

その本田親蔵氏が昭和49年に自ら製作したのが、こちらに置かれていた「ローリングボール・クロック」という、パチンコ玉のような球を盤上で動かせて時を刻む時計である。

古時計収集家として世界中の時計を捜し回った本田親蔵氏だが、この「ローリングボール・クロック」の現物が見つからなかった為に、古い資料を参考にして約2年掛けて製作した一品となっている。

動く「ローリングボール・クロック」 動画

こちらは「グランドファーザー・クロック」と呼ばれた、19世紀にドイツで創業された「キンツレー社(KIENZLE)」が製作した置き時計となっている。

こちらの時計は大正元年に購入された物らしく、時計店の”標準時計”として使われていたという。

大きな古い置時計を見ると、“おお~きなノッポの古時計”という歌の歌詞を思い出す。

平井 堅 『大きな古時計』MUSIC VIDEO

これは1876年にアメリカで発表された『大きな古時計』という歌が和訳されたものであるが、『大きな古時計』という原題は英語表記で『Grandfather’s Clock』となっていた。

GRANDFATHER’S CLOCK-1876 – by Tom Roush

この「グランドファーザー・クロック」とは重りの付いた振り子時計でも1.8~2mほどの大型時計を指す言葉となっていた。ちなみに、少し小さめの置時計は「グランドマザー・クロック」と呼ばれていたという。

おばあちゃんの時計~~♪、やな!

昔はこのような大きな置き時計が家の中で、「コトッ、コトッ」と音を奏でており、常に秒針の動く音が響いていた時代があった。

しかし、最近の時計はそのような秒針の動く音がする時計は殆ど販売されておらず、静かな時計ばかりとなっている。

なので、古い歴史ある西洋のホテルなどに宿泊すると、このような昔の置時計から聞こえる秒針の音が気になったりするのであるが。。

このような大型の置時計は、まさに”一家の大黒柱”のような存在でもあった。

そして当時は高価な時計でもあったので、おじいちゃんが汗水垂らして頑張って働いた末に手に入れた時計でもあったので、「グランドファーザー・クロック」と呼ばれたのかもしれない。

このようにローマ数字の時計盤になっている時計は、やっぱり「Ⅳ」の部分がⅢ+Ⅰの表示になっている。

今まで全然気にならなかった部分だけど、こういった細かい事を知ってしまっただけに、今後ローマ数字の時計盤を見る度に、この点を注視してしまう事だろう。。

今まであまり気にする事の無かった「時計の歴史」だけど、調べてみると、人類の発展の歴史に合わせて開発されてきているという道筋が分かる。

道具毎に色んな進化をしていき、現代でも使われ続けて、人類から切り離せない時計の勉強がとても楽しくなってきた瞬間でもあった。

こんな旅はまた次回に続きます!

よければ下記ブログ村のボタンをポチッとお願いします!

↓↓↓↓信州松本旅行記:初回↓↓