熊本&鹿児島旅行記2021年12月-2

旅行期間:2021年12月頭(2泊3日旅)

立派な大銀杏と天守!

さて2021年最後となる旅でもあった熊本&鹿児島旅行で、まず阿蘇山を見学した後に熊本市内中心部に造られている「熊本城」へとやって来ました。2016年の震災で被災した熊本城の復興具合を、1年前と比べてどれぐらい進んでいるのかも確認して行きたいと思います。

熊本城の見学!

こちらは熊本城南側の内堀周辺だが、左側に見える「馬具櫓」の石垣は崩壊したままだったが、その右側にある「長塀」は綺麗に修復されているのが見える。約20年間も掛けて修復される熊本城だけど、このように徐々に修復されていく箇所が増えていくのだろう。

こちらの「馬具櫓」は、前に来た時から特に変化はなしで、このように手前の石垣が崩壊して、中に詰められていた小石などが転がっている景色となっている。

初めて熊本城に来た人からすれば、「このまま放って置いたら、潰れそうだからもっと早く直せばいいのに!」と思ってしまうだろう。しかし、熊本城全体が地震に被災して広範囲に渡って石垣などが崩れてしまっているので、全部をいきなり修復させる事が出来ないのだ。

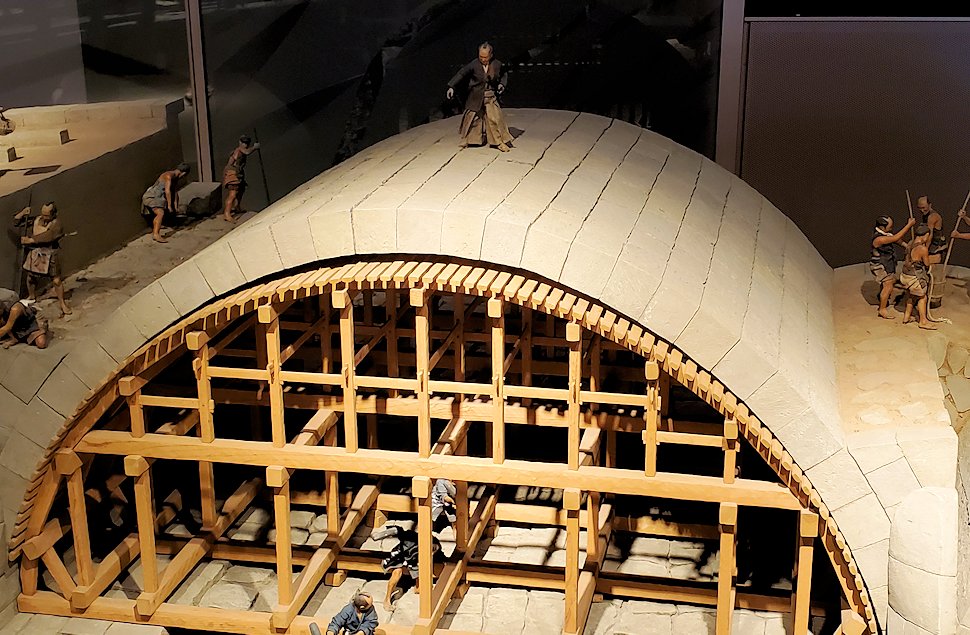

特にこのような昔の積み方で造られた石垣は、昔の積み方を周到して同じ技法で直す必要がある為に、どうしても時間が掛かってしまうのだ。だから約20年間という途方もない時間をかけての修復工事となっているのでもある。

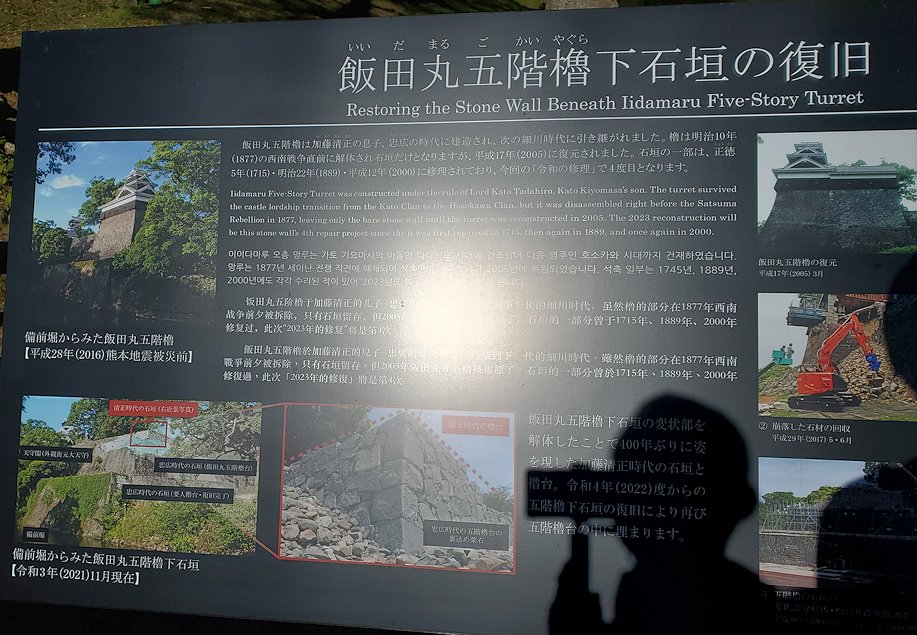

こちらの先に見えている復旧中の石垣は、「飯田丸」という櫓が造られていた場所。2016年の震災後に石垣が崩れてしまったが、建物は辛うじて石垣の角石に支えられるような形で残り、その姿が「奇跡の一本足」とも呼ばれていたという。

しかし、そのような石垣が崩れた姿は今では見られなくて、3年程前から取り壊されて復旧工事が行われていた。このように時間が経過すればするほどに、2016年の被災した爪痕が見られない光景の熊本城となっていくのだろう。

こちらは熊本城の入口的な場所ともなっている「桜の馬場城彩苑 桜の小路」で、本丸への入場券売り場やお土産や飲食店などが集まっている所。真横に大きな駐車場が用意されているので、車でやって来た観光客がかなりの確率で訪れる場所ともなっている。

そしてこの「桜の小路」の入口では、このようにくまモンの人形がお出迎えしてくれている。熊本県だけではなく全国的に高い知名度と人気を誇るくまモンだけに、ここでオカンのように記念撮影をする人も多いスポットとなっている。

私もここで写真撮ったな~!

2016年に地震で被災した熊本城の中でも、そのシンボル的な存在の天守閣の再建が真っ先に着手された。約1年前に訪れた時にはまだ再建中だった天守閣は、この2021年春に完成していたので、それが楽しみで熊本城を訪れたのでもあった。

熊本城の天守閣は戦後に再建されたものが2016年に被災して、それから取り壊されて2021年に再び再建された。その前の時代の天守閣は、明治時代に起きた西南戦争が勃発した時に焼失してしまっている。それから長い間空白の期間があった熊本城の天守閣なので、昔から住んでいる熊本市民からすれば、天守閣がない光景の方が普通だった人もいるようだ。

そして本丸へと向かう道を歩いて行くと、このように脇には固められた石垣などが見えてきます。一気に修復工事ができない部分では、崩壊しそうな場所は金網やモルタルで固められて、気長に修復を待ち受けている箇所もある。

本丸への入場口にて

そして熊本城内の有料ゾーンの入口が見えてくる。ここでチケットを提示して中へと進んで行くのだが、これから先は震災後に設置された見学用の新しく造られた足場が待ち受けている。

そして進んで行くと、仮設となっている綺麗な足場が見えてくる。しっかりしている足場に見えるので石垣が修復された後も見学ルートとして使えそうに思うけど、この足場はあくまでも修復中に使われる部分で、修復工事が終わり次第撤去されるようだ。

約1年前に来た際と比べて、どれだけ工事が進んでいるかを楽しみに進んで行く。ただし石垣の修復は元々あった状態に正確に戻す為に、取り壊す際も全て石垣に番号を振って記録してから解体するので、この1年でそこまで復旧が進んでいる訳でもないようだ。

そしてこの見学ルートを進んで行くとまず見えてくるのが、こちらの石垣が崩壊している「数寄屋丸二階御広間」の建物が見えてくる。なお、この長屋の建物の手前、石垣の角には「数寄屋丸五階櫓」という建物が昔建っていたというが、昔の資料があまり残っていないので未だに復元はされていないという。

この「数寄屋丸二階御広間」は1989年に復元された建物だが、このように下の石垣の一部が崩壊していて、その崩落に合わせて建物も歪んだように崩れているのが見える。この部分は深い石垣が造られている場所でもあるので、修復するにはかなりの手間が掛かるので、後回しにされているようだ。

なお、この数寄屋丸二階御広間の下の石垣でも、上の方が綺麗になっていて下の方が汚れているように見えたが、これは明治22年(1889年)に熊本市内で起きた震度6の”熊本地震”で石垣が崩れた後に、補修された部分が綺麗になっていたようだ。

見学通路からの眺め! 動画

そしてモルタルで固められた石垣越しに、新しい熊本城の大天守を眺める。前回来た時にはまだ再建中だった大天守だが、このようにすっかり周囲の覆いが外されて、綺麗な姿がお披露目されていた。

加藤清正時代に立派な城として築城された熊本城。特にこの熊本という場所は、外様大名としても石高が大きかった島津家を抑える要所でもあったので、このようなしっかりした城を作れる加藤清正が配備されたのかもしれない。

関ヶ原の戦いから西軍に加担して徳川幕府を敵視していた島津家を鹿児島に押し込めた徳川家康であったが、約250年が経過した頃に最終的にその島津家を中心とした討幕勢力に敗れてしまう。江戸時代初期に島津家を厳しく処断しておけば、「明治維新も起きなかったのでは?!」と思ってしまうが、歴史に”もし”は存在しないのである。

そして見学通路から見下ろせる下の石垣は、前来た時はそのまま放置されていたが、この訪問時はこのように石垣の解体作業が行われていた。まずはこのような小さい石垣などを整備していき、次第に大きい箇所の修復に移っていくのだろう。

この正面に見えている「本丸御殿」は元々は江戸時代初期に建造された建物で、本丸に進むにはこの建物の下を通過しないと辿り着けない建物でもあった。この本丸御殿も西南戦争時に燃えてしまい、2007年に復元された建物となっている。

そして復元された本丸御殿も、江戸時代のように建物の下を通ってしか本丸に辿り着けないようになっている。このように本丸に進む為にはこのような難所を通過せざるを得ずに、城の設計が侵入者を本丸へ辿り着きにくくする構造を最優先にしていた事が理解できるのである。

こぎゃん構造が西南戦争時に活躍するんじゃ!

西南戦争でこん熊本城ん凄さがわかったじゃ!

そして秋口から初冬シーズンに熊本城の本丸を訪れると、このように黄色く変色した葉っぱがとても綺麗に見える大銀杏の木が見えてくる。普段は緑色の葉っぱを付けている銀杏の木だけど、紅葉のようにこの秋から冬を迎えるシーズンにだけ、葉っぱが黄葉してくるのである。

この銀杏の木は「清正の大銀杏」とも呼ばれており、秀吉の命で朝鮮半島に出兵した際に持ち帰った木とも言われている。そして朝鮮半島から持ち帰った銀杏の木を加藤清正が手植えした物とも言い伝えがあるそうだが、西南戦争時の火災でこの一帯は焼失してしまったハズなので、この銀杏の木はそれ以降に生えてきた物とも考えられている。

”清正公が植えた銀杏”ん方が浪漫があってよかべ!

本丸の景色! 動画

そして2021年春に完成した、新しい熊本城の大天守とご対面を果たす。やっぱり城の中心地にこのような立派な城があるのが普通だと思っている日本人からすれば、天守閣という建造物が無くてはならない存在なのである。

そしてこの熊本城の本丸には、大きな天守閣と共に、右側にオマケのような小さな小天守も築かれている。この小天守は築城初期には無かった建物で、後に当主夫人用として造られたという。ただ熊本では「宇土櫓」という移築されてきた古い櫓が天守としても認識されており、主に小天守とは宇土櫓を指している時代もあったそうだ。

このように綺麗な外観の熊本城天守閣の建物を見ている分には、この地が大きな震災に遭ったという事が想像すらできない光景ともなっている。個人的にはもっと江戸時代風の木造建築で再建して欲しかったのであるが、近年の耐震設計などを考慮して、鉄筋コンクリート造りとなっていたが。。

こんな旅はまた次回に続きます!

よければ下記ブログ村のボタンをポチッとお願いします!

↓↓↓↓熊本&鹿児島旅行記:初回↓↓