熊本&鹿児島旅行記2021年12月-21

旅行期間:2021年12月頭(2泊3日旅)

石橋の作り方!

ここは鹿児島市内に造られている「石橋記念公園」という、江戸時代後半に鹿児島市内の甲突川に架けられた5本の石橋のうち、3本が移設され保存されている場所。それと共にその石橋についての資料館も併設されており、何と無料で見学できるようになっているので、引き続き石橋の勉強をしたいと思います。

石橋記念館の見学!

資料館ともなっている「石橋記念館」は”見学無料”とは思えないクオリティになっていて、江戸時代に造られた石橋を学びたい人間にとっては、大変ありがたい場所となっている。

このようなアート状石橋のルーツはやっぱり古代ローマ時代のようで、それが長い年月を経て中国大陸から日本に伝来してきたようだ。なので、長崎や沖縄など中国と関係が深かった地域に、中国風の石橋がより見られる。江戸時代半ばから石橋が増えてきたが、明治時代中頃から鋼橋が生まれ、昭和時代には鉄筋コンクリート橋が登場してきた事を受けて、石橋は世の中から姿を消していく事になる。

そういった歴史的な背景もあって、都会では滅多に昔に造られた石橋を見る機会が無くなってしまっている。それだけにこのような熊本や鹿児島で、昔に造られた石橋がそのまま残っている場所は貴重なのである。

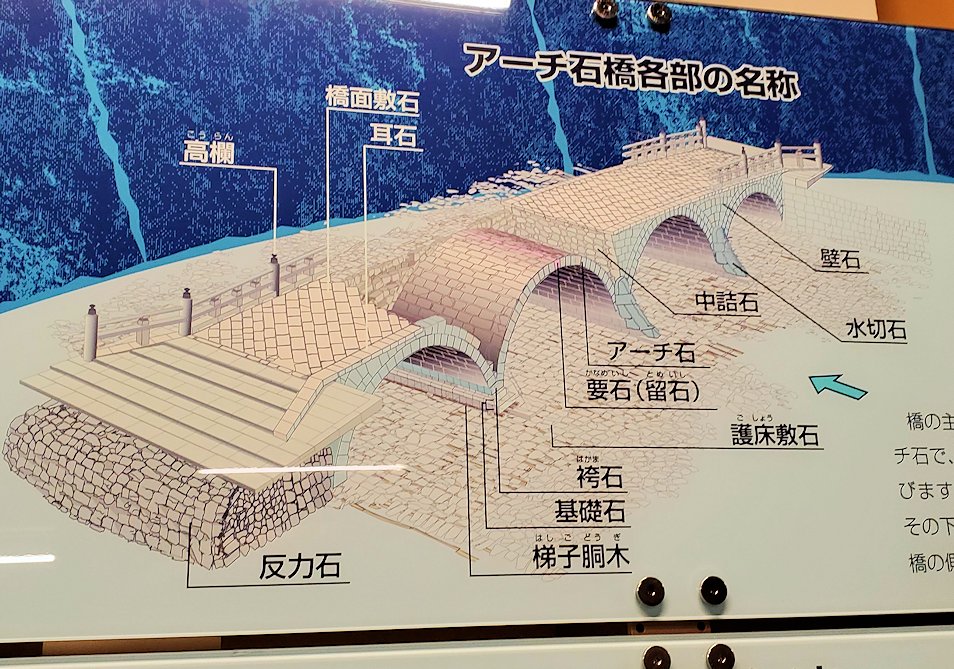

ただ単純に「アーチ石橋」という橋も、色んな部分毎に名称があり、「耳石」や「要石」など聞き慣れない名前が付けられた石もあったようだ。今みたいな鉄筋コンクリートの橋ではないので、大量の石材が用いられて造られていただけあって、考えられない手間が掛かっていた事だろう。

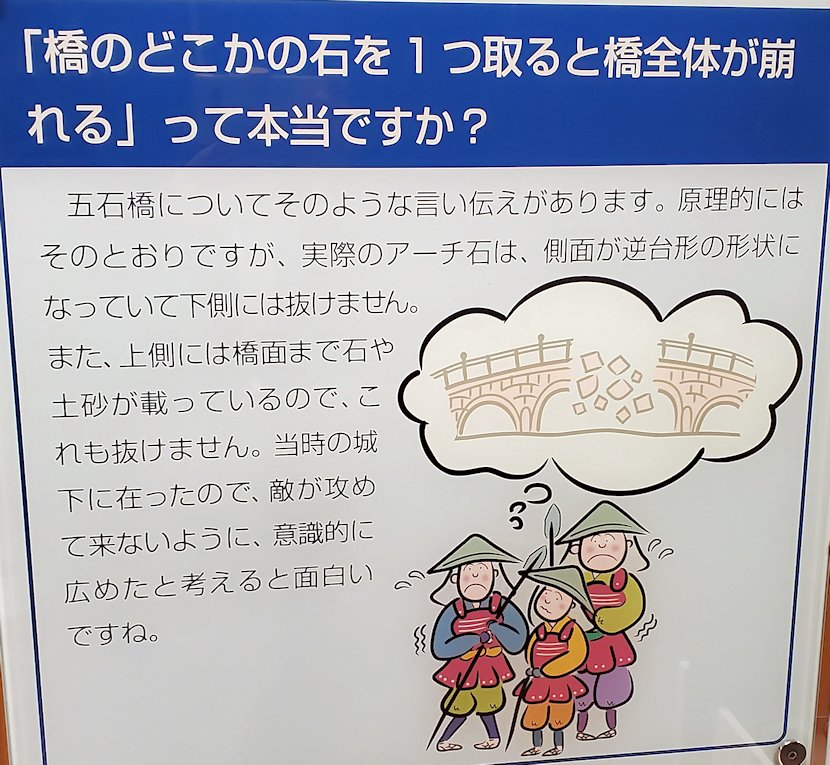

昔の城や城下町に架る橋は、いざ敵が攻めてきた際にその橋を故意に落として、敵が侵入しにくいように細工がされていたという話をよく聞く。この鹿児島市内にあった”甲突川五石橋”も、敵が攻めてきた際にある石を抜くと石橋が崩れ落ちるようになっていたという説があるけど、完成した橋から石を1つ抜くのはとても大変な事だったので、簡単に橋が崩れたというのも”自作自演の話”だった可能性があるようだ。

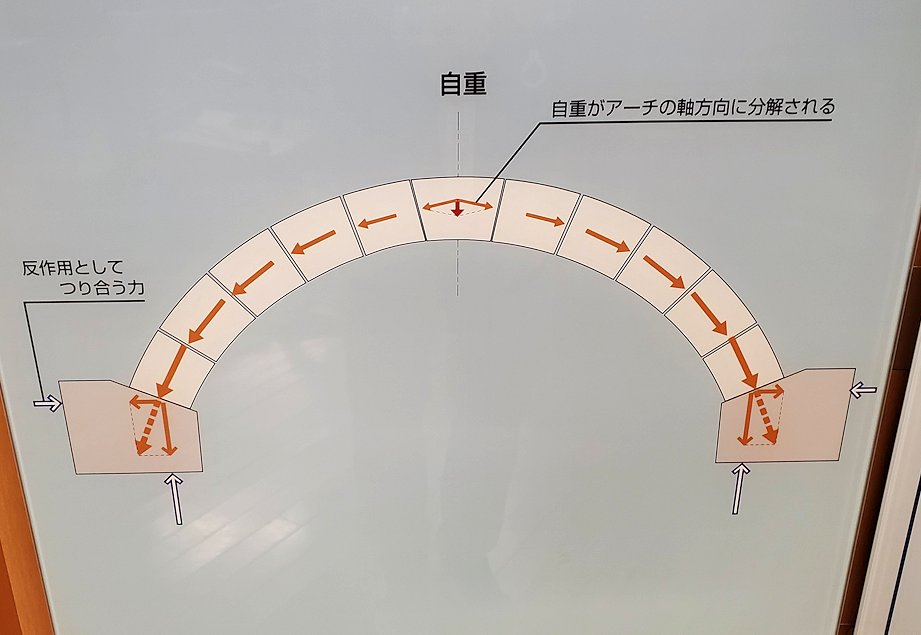

こちらは「アーチ石橋」が昔から使われてきた、その自重を自ら支える原理が説明されている。古代ローマ帝国時代から約2000年も経過した現代でも、このアーチ理論はまだ充分通用する論理となっているが、それは地球上の重力が昔と変化がないからでもある。

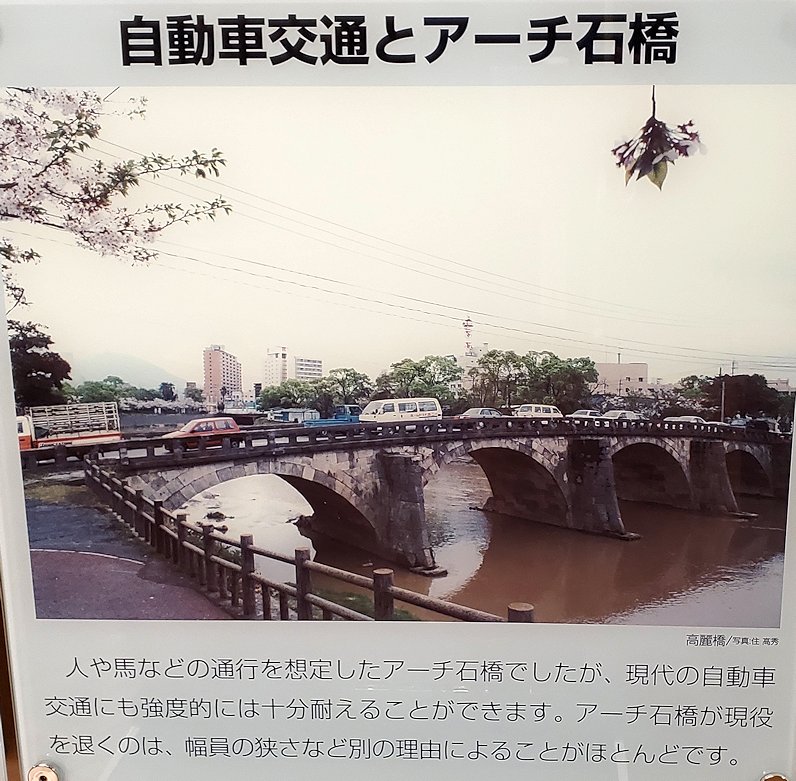

しかし、日本国内でアーチ状の石橋が姿を消していっている背景には、昔と比べて交通事情が大きく変化した事が要因のようだ。というのも江戸時代に造られた石橋は、せいぜい馬車や大名行列の人々が通る位の強度しか想定していなかったが、昭和に入ってから大量の車や大型トラックなどが流通していった為に、道幅が狭かったりする石橋は交通渋滞の原因ともなって、利便性追求の日本人からすれば”不便な橋”という存在になってしまった。

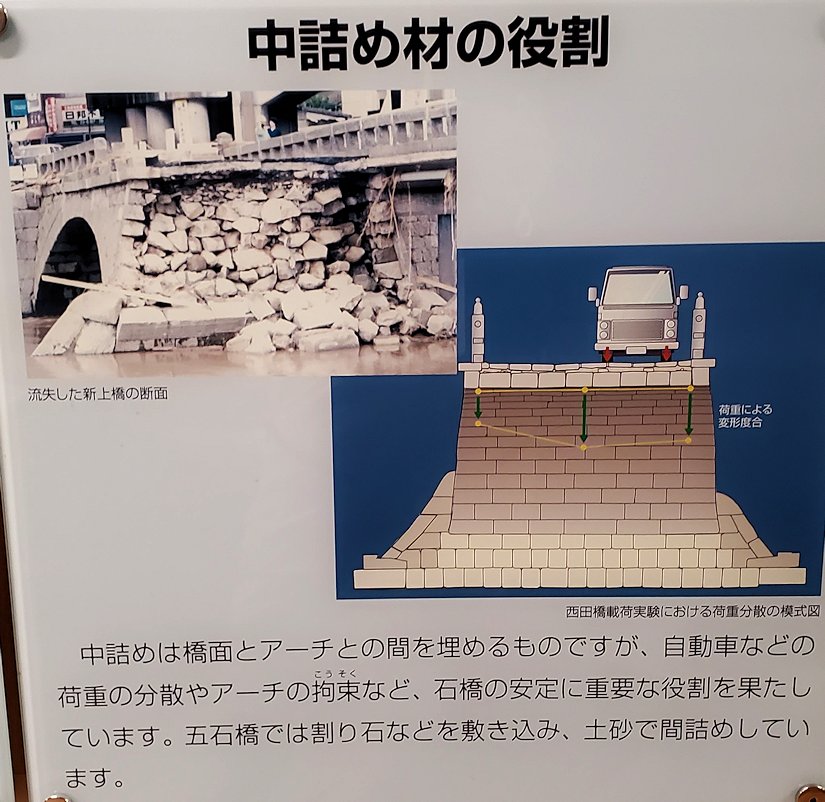

このような石橋の土台には石が綺麗に積み重ねられており、また一部では城の石垣でも見られるように土砂などで「間詰め」していたようだ。石材をブロック玩具「ジェンガ」のようにただ単純に積み重ねていっただけではなく、そこに柔軟性も持たせる為に、土砂などで隙間を埋めていった。

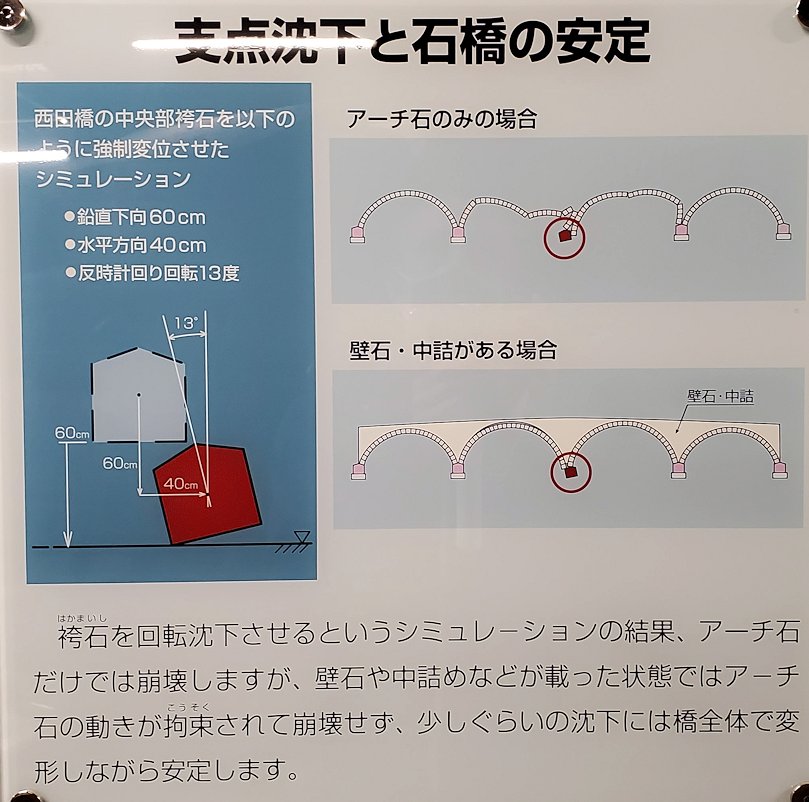

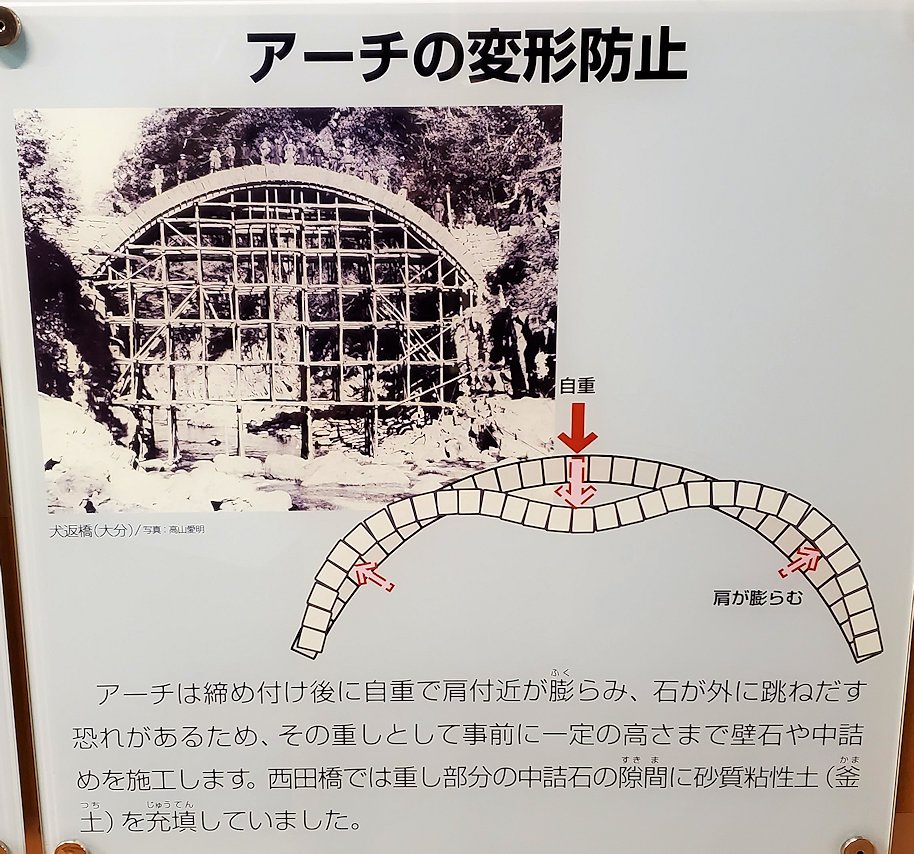

アーチ石橋はそのアーチ状だけで橋の均衡が保たれていた訳ではなく、その間に「壁石」や「中詰」を造ってアーチを固定させる事で安定させる役割があった。このようにアーチのバランスが綺麗に取れた所で、それを固定する必要があったのである。

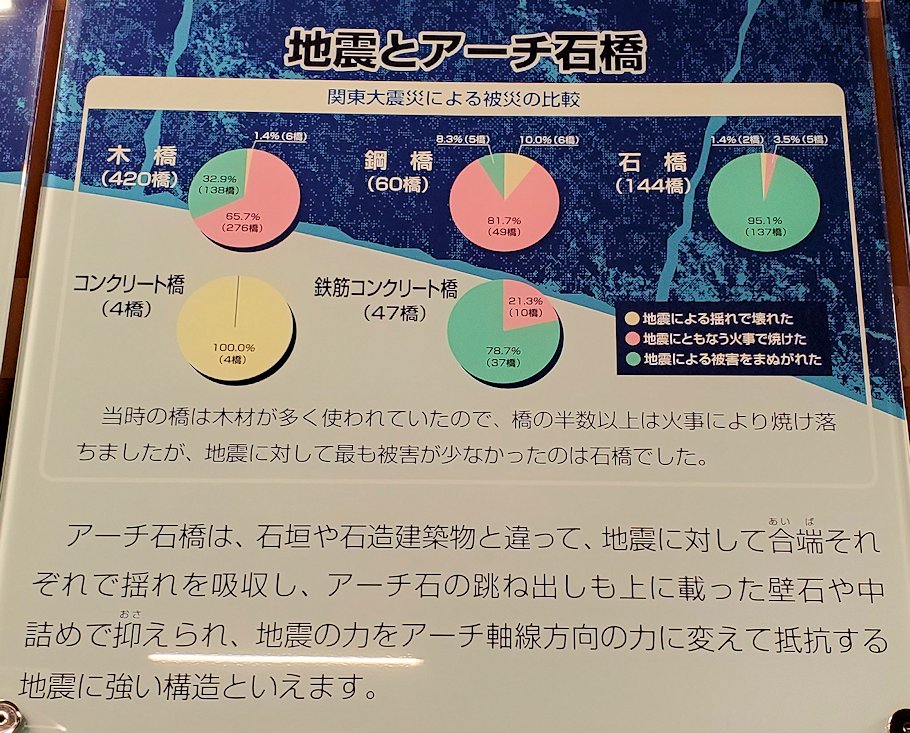

こちらは1923年に関東で起きた”関東大震災”時に、橋の種類ごとにどれだけの被害があったのかを説明してくれている。最も数が多かった木橋は大半が火事で燃えてしまったが、石橋は地震で被災した時に最も被害が少なかったという。数は少ないものの「コンクリート造りの橋」は4橋とも揺れで崩れてしまっており、石橋と違って全体が固められたコンクリート造りだと、その”揺れを逃がす”事が出来ずに橋全体が崩落してしまったようだ。

鹿児島市内を縦断するように流れる甲突川には、計5本の石橋が架けられる事になった。こちらにはそれぞれの石橋が簡単に紹介されているが、1年毎に石橋が新しく完成していった。ここで目が行くのは「西田橋」で、大名行列が通る大事な橋だった事もあってか、建設費が他の石橋に比べて3倍近くになっていたのが興味深く思える。

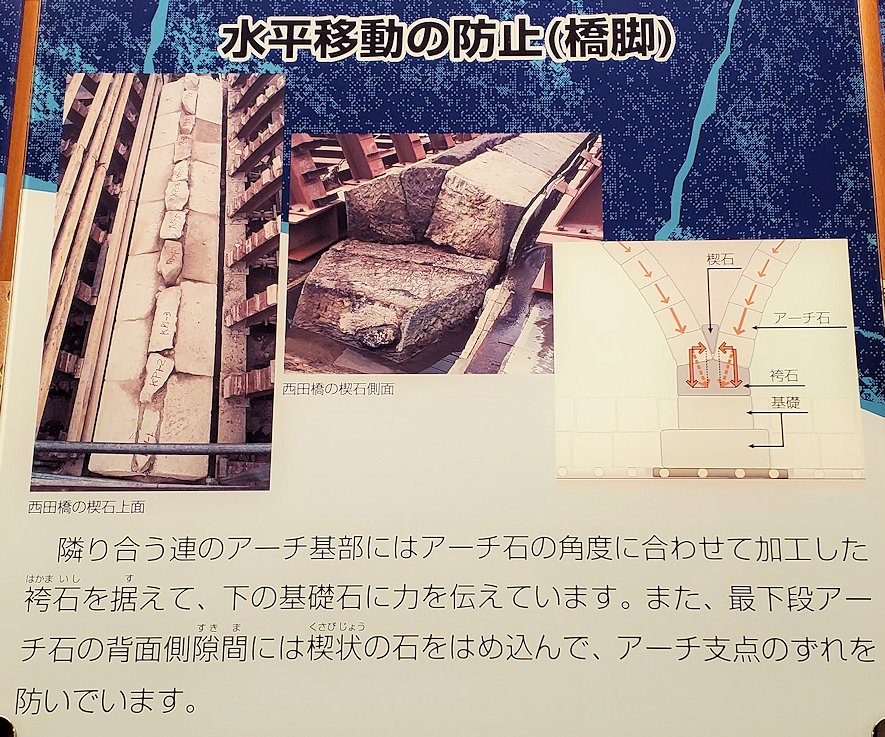

アーチの端が重なる基礎部分には、下に重力を支える基礎石が置かれて、その上には「袴石」という両側のアーチを支える為に石の上部が三角形の形に削られた石が置かれていた。この袴石で両側のアーチ部分の自重を受け止め、それを下の基礎石に流していった構造が見られる。

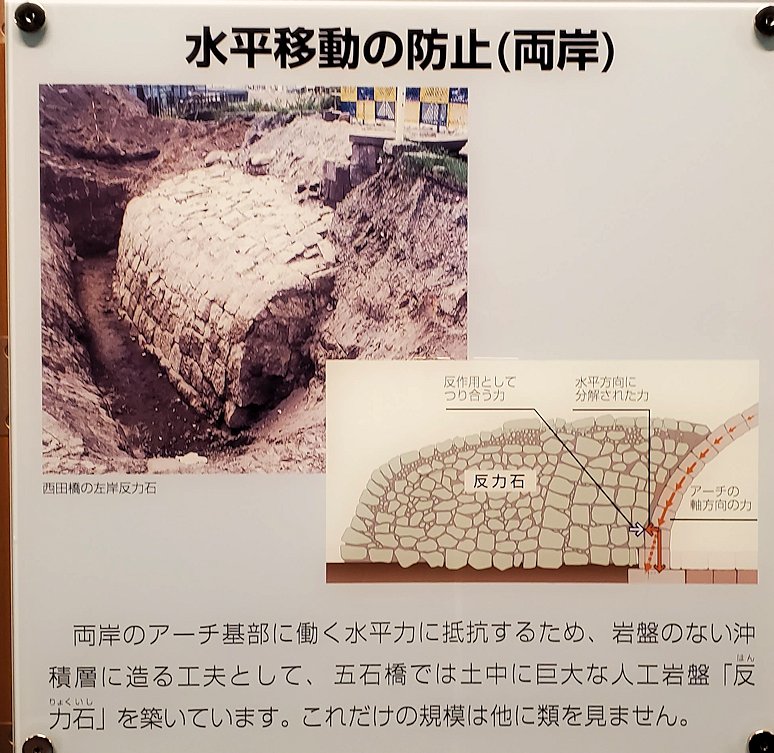

そして石橋で大事な部分はその注目されやすいアーチ部分だけではなく、両岸の石橋を支える土台である。いくら石橋が立派な構造で作られていても、両端でその石橋を支える土台が弱ければ、簡単に崩れてしまう。なお、この”甲突川五石橋”では、人工的な岩盤「反力石」を築いて、水平方向に掛る力を受け止めていたようだ。

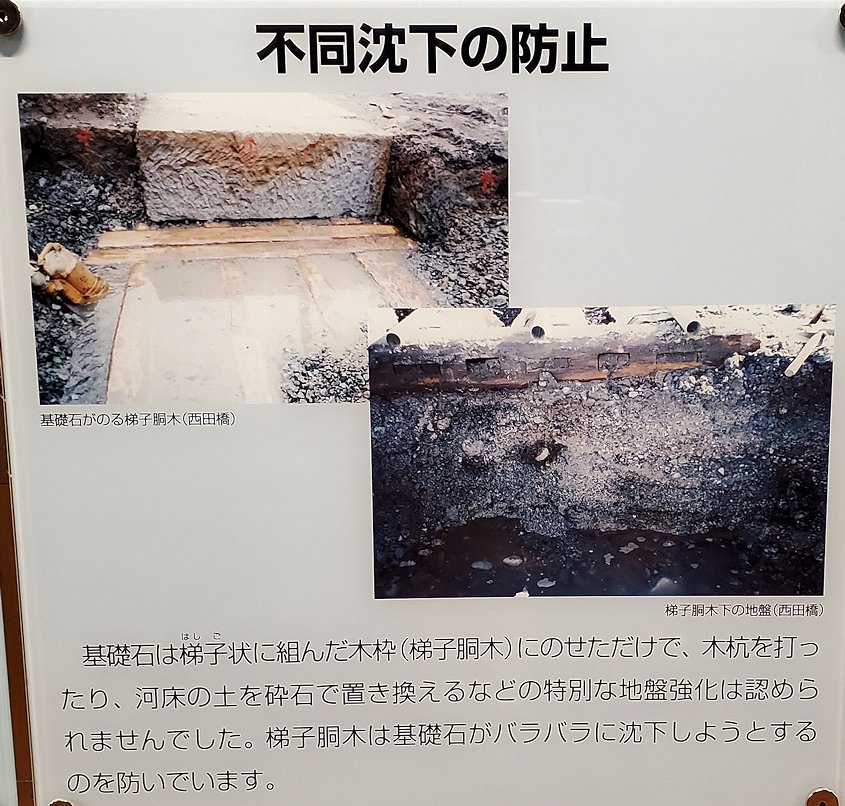

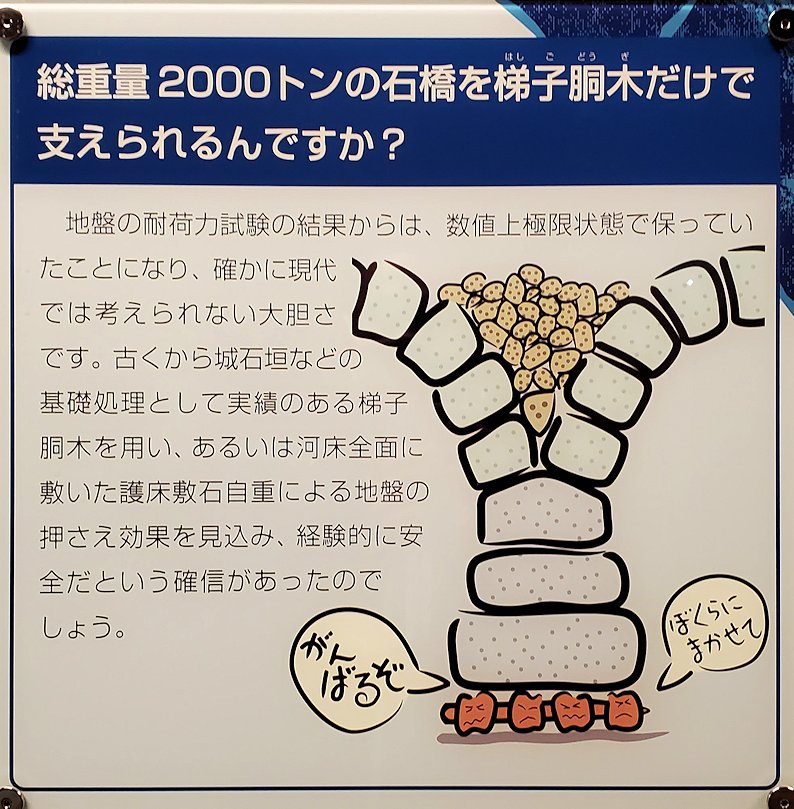

そしてアーチ部分を支える土台となっていた「基礎石」は、「梯子胴木」と呼ばれる下にハシゴ状に組まれた木枠の上に載せられているだけで、特に杭を打たれて固定されていた訳ではなく、意外とシンプルだったようだ。このような仕組みは橋を移築の為に解体する時に判明したようで、意外とこのような解体作業時に判明する事実が多いようだ。

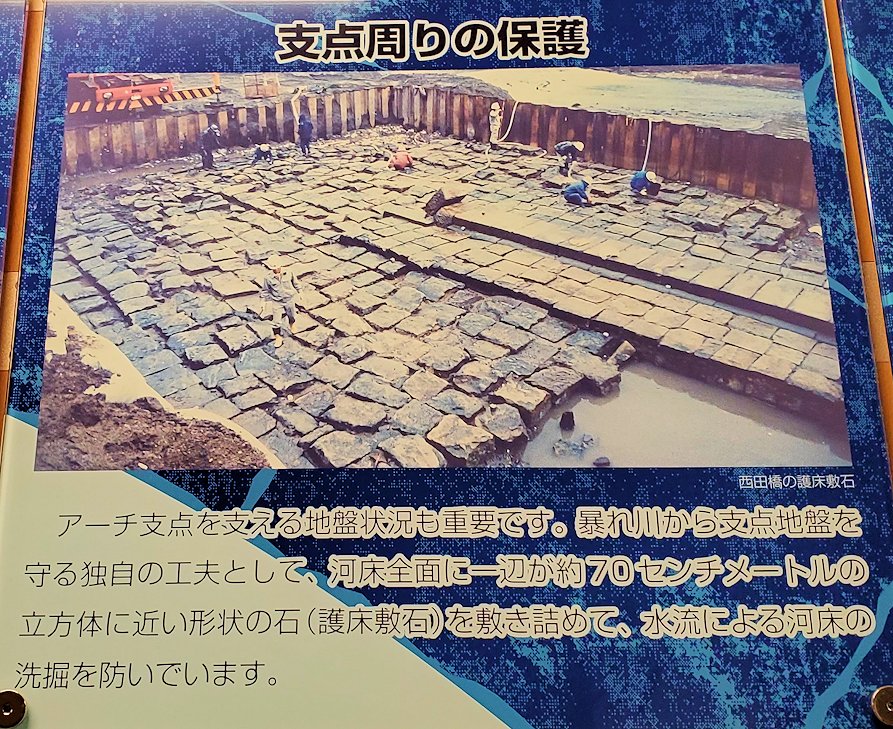

そしてこのような石橋でまず滅多に一般人に注目される事が無いのが、石橋の土台の下の底部分に敷かれている「護床敷石」である。川の底に丁寧に敷かれた石のおかげで簡単に流される事がないのだが、まず目に付く事がないけど、立派な石橋には欠かせない重要なポイントである。

まさに”縁の下の力持ち”だね!

現代科学の社会に育った科学者であれば、”極限状態で耐えている”ように思う石橋を支える構造。しかし約2000年間に渡って人類が活用してきたという、途轍もない実績がある石橋の構造は、人類のまさに知見が詰まった芸術品なのである。

石橋の土台部分を支えていた「護床敷石」も、その橋を架ける場所の地盤の固さによって、更にその下に「胴木」を敷いていた橋もあったという。甲突川五石橋の中でも「新上橋」と「西田橋」の2箇所しか胴木は敷かれておらず、その2つの石橋の地盤が弱かったという事が判るのである。

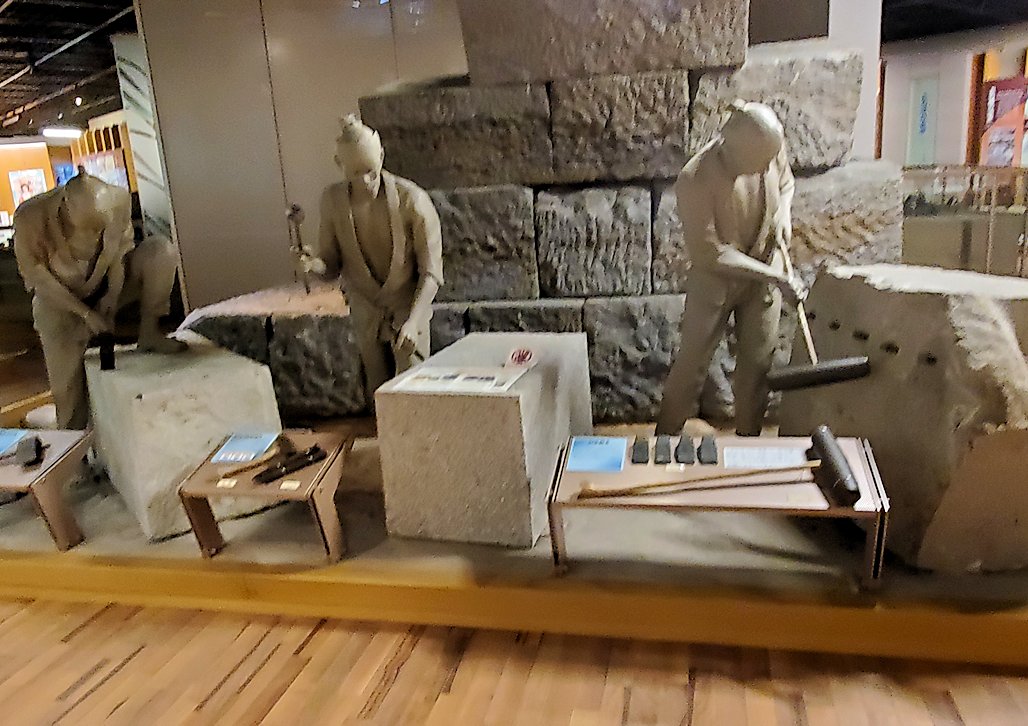

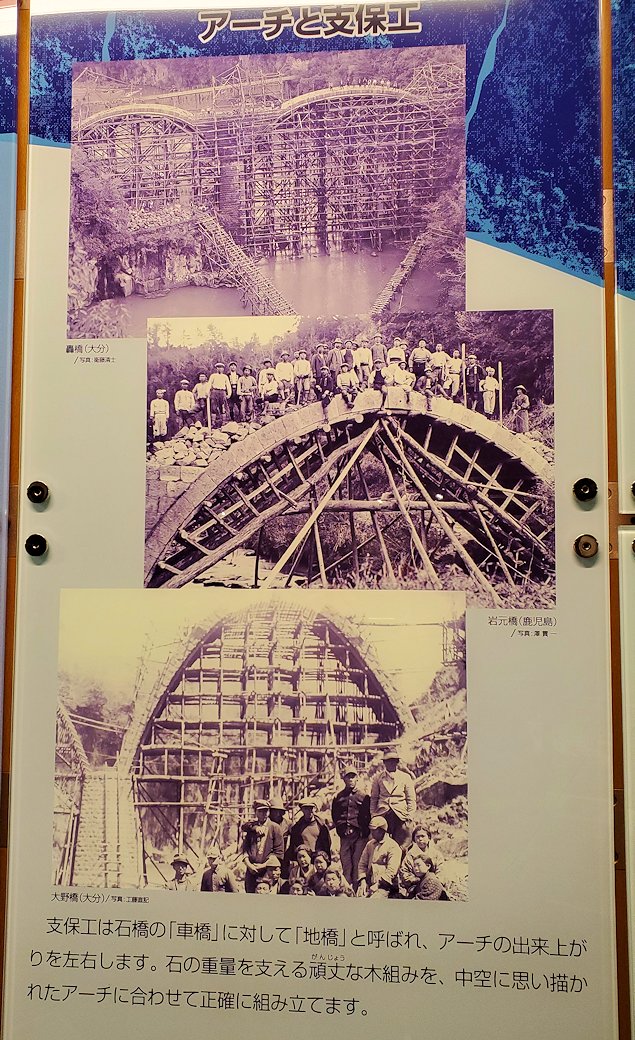

アーチの部分もこの写真にあるように木組みを組んで石を積んでいくが、足場を外して自重で石材がそれぞれに重さを受け止める際に、脇の「壁石」や「中詰め」という部分も、ある一定の高さまで築いていたという。これによってアート部分単体の弱さを支える役目となっていた。

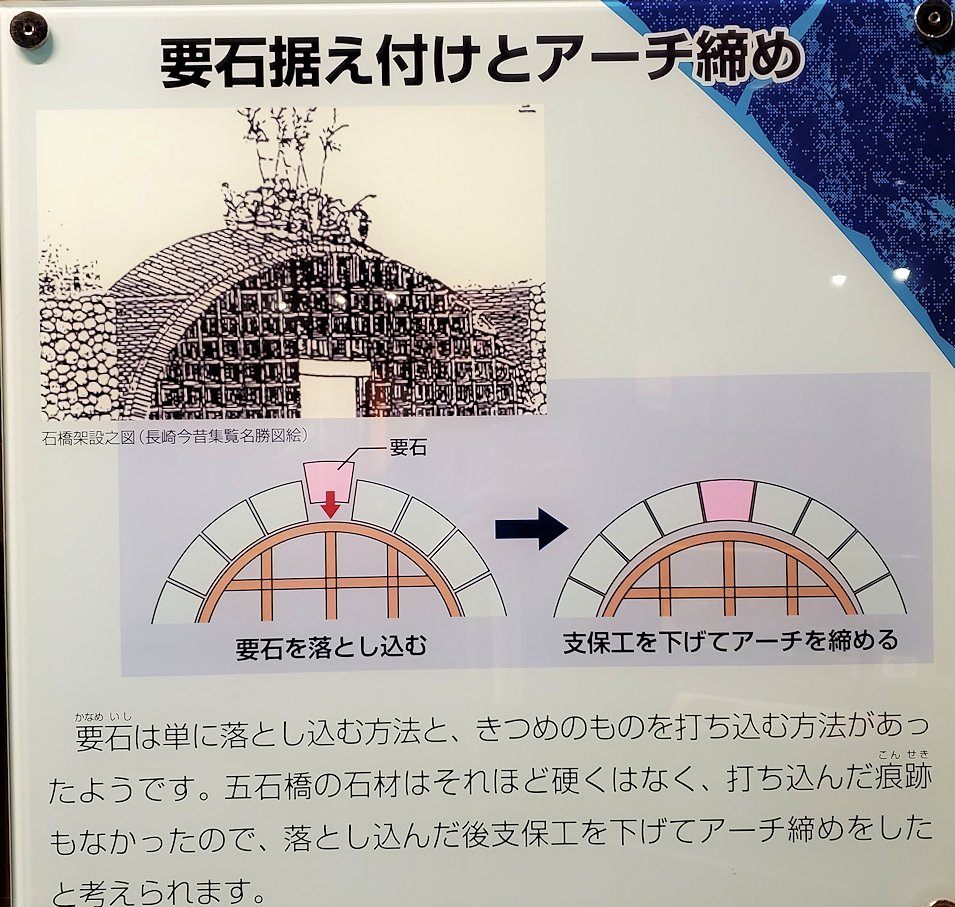

アーチ状部分に載せられていく石材の中でも、重要なのが真ん中部分に嵌められた「要石」。この要石がキッチリ嵌るように精密に設計されており、要石は単に嵌め込むパターンと、打ち込んでキツく嵌めるパターンがあった。この甲突川五石橋では、打ち込んだ形跡が見られなかったので、単に嵌め込まれただけだと考えられているようだ。

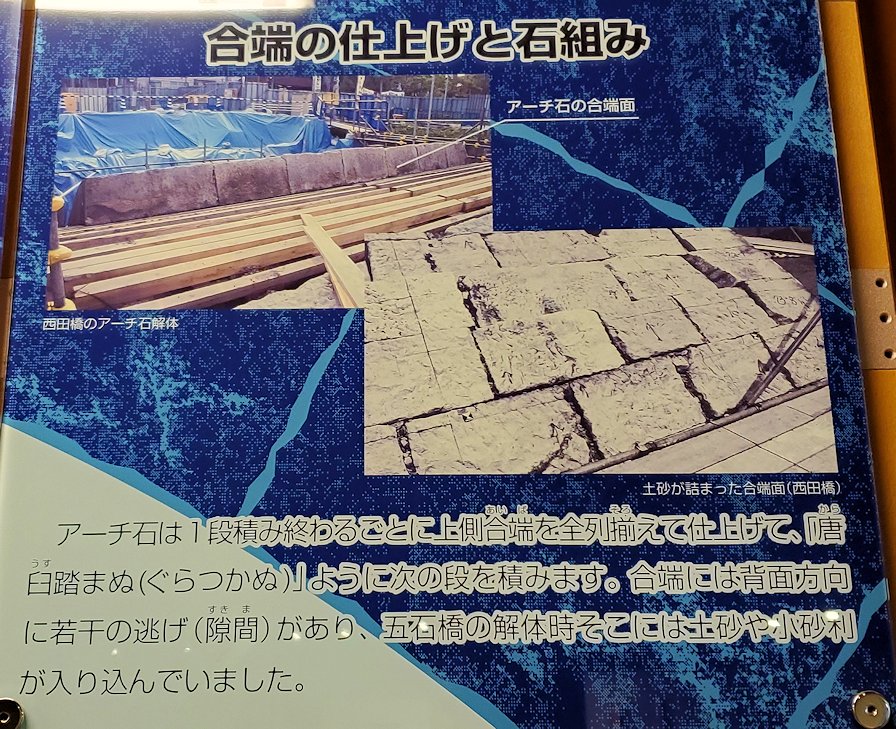

アーチ部分に使われる石は1段毎に綺麗に積み重ねられていたが、その背面部分には若干の隙間が逃げとして設計されており、橋を解体した時には砂利などが入り込んでいたのが発見されている。

「支保工(しほこう)」と呼ばれた木組みの足場は、アーチ石橋造りには欠かせなかった。特に山奥の深い渓谷に架けられた石橋では、高い足組みの支保工を造る必要があり、その出来栄えによって石橋の形状を左右する為に慎重に造られていた。

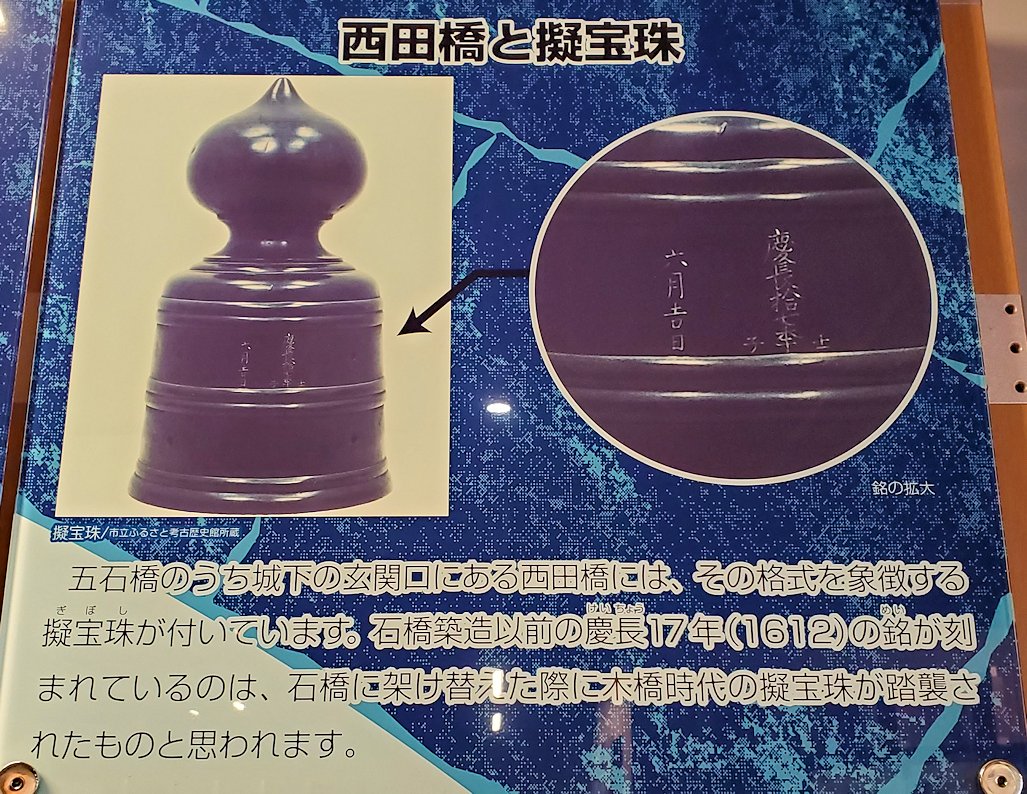

こちらは橋の欄干に取り付けられているのをよく目にする「擬宝珠」の説明で、この石橋記念公園内に保存されている「西田橋」にも擬宝珠が設置されている。その西田橋の擬宝珠裏には「慶長17年」と彫られているが、これはその時代の物が使われている訳ではなく、昔の時代の雰囲気を醸し出す為に新たに刻まれた物となっている。

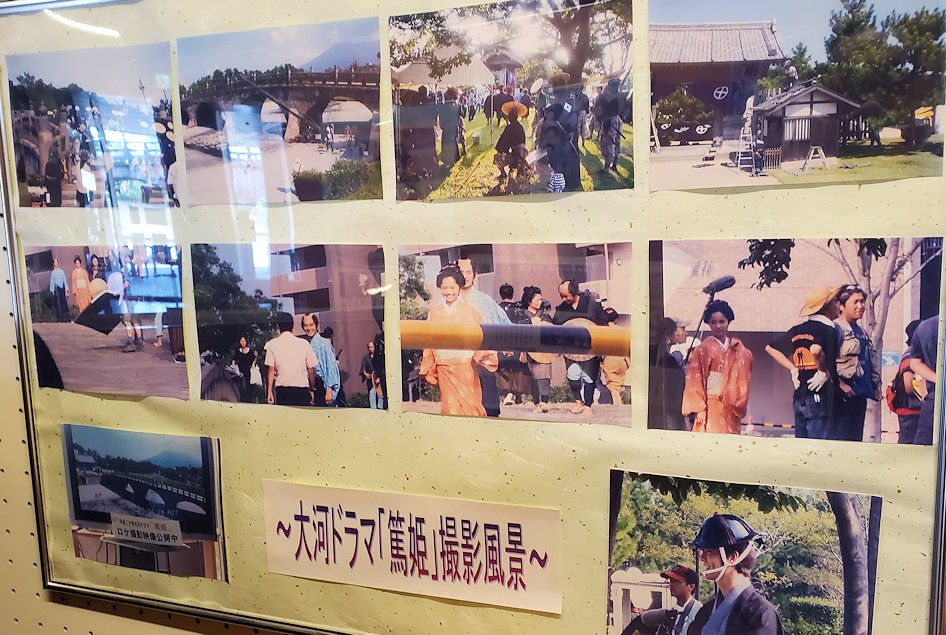

こちらは2008年にNHKで放送されたNHK大河ドラマ『篤姫』で、この石橋記念公園内で西田橋を使っての撮影が行われていた際の撮影風景の写真が飾られていた。

個人的には全く見た事が無い大河ドラマ『篤姫』だけど、大河ドラマとしてはそれまでの過去10年で放映された大河ドラマの中でも”最高の視聴率”となったという。

こちらにもNHK大河ドラマ『篤姫』の、ちょっと色落ちしたポスターが飾られていた。なお、大河ドラマ『篤姫』の中では鹿児島が主な舞台となっていたので、放送当時の鹿児島県内では毎回視聴率が30%を超える程に大人気だったという。

薩摩の地を知れば、より面白く見れるよ!

西田橋を眺める!

想像していた以上に素晴らしい展示となっていた「石橋記念館」。恐らく前回訪問した時にこの石橋記念館を見学しても、これほどの感動と知識を吸収できる事は無かったと思う。逆に前回訪問から約1年が経過して、更にこの石橋造りに対する興味が湧いてきていた今だったからこそ、石橋記念館の素晴らしさをより堪能できた事だろう。

オレも、次に来た時には更に良い山に思えるド~~ン!

石橋記念館を見学した後だったので、西田橋全体をボ~~っと眺めるのではなく、アーチ状の石の間を詰める「詰石」部分に着眼してしまうようになっていた。このような一般人はまず目が行かないポイントの大事さが判るようになったのも、元々はこの石橋記念公園内でこの素晴らしい石橋に出会った事から成長できた証であろう。

このような橋は「しっかりして当然」と思ってしまうけど、それは立派で頑丈な橋が綺麗に造られている現代に生きる我々が勝手に思い込んでいる事である。しかし、これまでの長い人間の歴史の中で、沢山の失敗を繰り返して試行錯誤が考えられない程にされてきて、そのような長い間に苦労をしてきた人達の努力の結晶なのである。

それと共に石橋の裏側には、このように石材の隙間に緑が生えている部分が見られた。石ばかりの構造物でも、このように長い年月が経つと、その隙間から生命を育んでくる緑色の植物の凄さに圧倒されてしまう光景でもあった。

そして石橋記念館の資料を見る前にはその存在に目が行かなかった、川床に敷き詰められた敷石にも目が行ってしまう。このように立派な石橋は、その重さを支えるしっかりした土台が造られているのである。

西田橋を眺める! 動画

このようにただ単純に石を積んでいっただけで造られた石橋ではなく、人類が長い時間をかけて知恵を振り絞って、芸術の域まで到達したアーチ石橋。そんな歴史的な石橋をこうやって目の前で見学出来て、更には石橋造りの資料も無料で見学できる、ここ「石橋記念公園」は素晴らしい観光スポットであった。

こんな旅はまた次回に続きます!

よければ下記ブログ村のボタンをポチッとお願いします!

↓↓↓↓熊本&鹿児島旅行記:初回↓↓