大塚国際美術館旅行記 2022年6月-2

旅行期間:2022年6月上旬(当日旅)

まずは一番下から!

さて大阪市の難波から高速バスに乗って約2時間で到着した、徳島県鳴門市にある「大塚国際美術館」。

1000点を超える所蔵品が収められているだけに、モタモタとしている時間もないので、取り急ぎ館内の見学へと進みます。

住所:徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦字福池65-1

営業時間:9時30分~17時頃(※月曜定休日)

※ただし祝日の場合は営業し、代わりに翌日火曜日が休館

電話番号:088-687-3737

入館料:大人3,300円/大学生2,200円/小中高学生550円

(※前売券大人3,160円/大学生2,140円/小中高学生530円)

●美術館専用駐車場:無料 450台分あり

B3F「古代/中世ゾーン」の鑑賞!

by エル・グレコ(El Greco)

プラド美術館(スペイン)&ルーマニア国立美術館(ルーマニア)

まず美術館の中で一番下のフロア「B3F」を訪れる。このフロアは「古代/中世ゾーン」となっていて、紀元前の時代に製作された陶器作品やモザイク画などが多く展示されている。

この大塚国際美術館のように多くの絵画などの美術品が収められている場所では、それを歴史順に観ていくと、人類の歴史の移り変わりも勉強できるようになっている。

そして館内では、単なる美術品の絵画だけが展示されているだけではなく、こちらの「聖マルタン聖堂」というフランスにある聖堂内が原寸大で再現されている。なので美術品の鑑賞だけではなく、このような聖堂などの建物に入った雰囲気も味わえる場所となっている。

聖マルタン聖堂(フランス)

こちらは「聖マルタン聖堂」で祀られている、『聖マルタン』というキリスト教の聖人を描いたもの。

ただ、元々のラテン語では「Sanctus Martinus」となって『聖マルティヌス』と呼ばれるが、フランス語では『サン・マルタン(Saint-Martin)』と表記される。

また英語では「セント・マーティン(Saint Martin)」と表記され、同じ人物でもラテン語の後に派生した言語によって、その呼ばれ方が少々異なる。その為に国によって違う名前で呼ばれる事になるので、アジア人からしたら、紛らわしくも思えるのだが。。

次の聖堂は、ギリシャにある『聖ニコラオス・オルファノス聖堂』。聖堂の創建は不明だが、こちらのフレスコ画は1300年代前半に描かれたと考えられている。

なお、ここで祀られている聖人「聖ニコラウス」は、貧しい人に恵みを与えていた事が伝説となって、オランダの神話では『シンタクラース(Sinterklaas)』としても知られている。

なお、この「シンタクラース」という伝説の聖人は、伸びた白い顎ヒゲを蓄えており、それもあってか、「サンタクロース伝説」のモデルとしての説が有力視されている。

ナポリ国立考古学博物館(イタリア)

こちらはポンペイ遺跡で発見された”モザイク画”の中でも最高傑作として称される事も多い、『イッソスの戦い』を描いたモザイク画である。縦:約3m×横:約6mという大きなモザイク画で、400万個以上もの細かい色タイルの破片で表現されている作品でもある。

こちらはヨーロッパを支配したアレクサンダー大王で、マケドニア軍を率いてペルシャに攻め込んで行った戦いの様子となっている。

なお、こういったモザイク画はここに展示されているような壁画としてではなく、”床画”として地面に嵌め込まれていた画である。その為にこのような大きなモザイク画が発見された場所は、ポンペイ遺跡の中でも裕福な人物の家だったと考えられている。

モザイクは色タイルの破片を置いていく芸術なので、壁じゃなく床だったんナルト!

by ナポリ国立考古学博物館(イタリア)

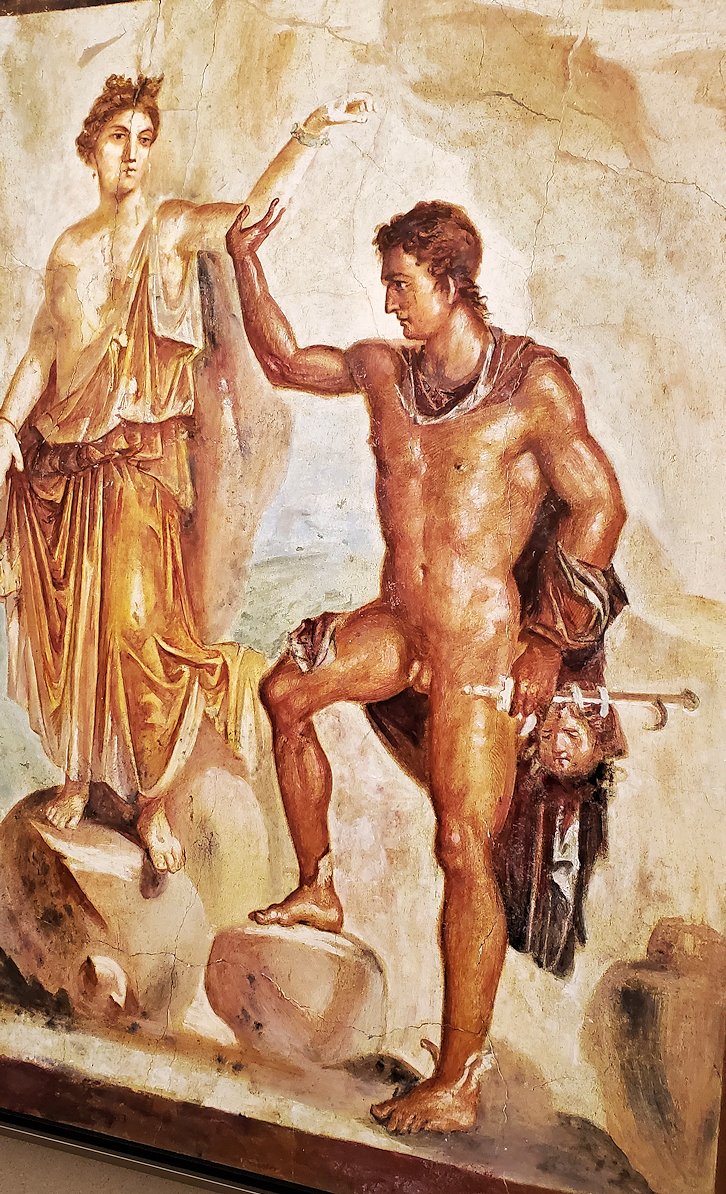

こちらもポンペイ遺跡で発見された、『ペルセウスとアンドロメダ』のフレスコ画。

「アンドロメダ」というと、海の化け物を退治する為に海岸で石に鎖で繋がれて生贄とされた神話の女神。しかし、アンドロメダにおびき寄せられて現れたバケモノを、ペルセウスが見事仕留めた為に、アンドロメダはペルセウスの妻になるのであった。

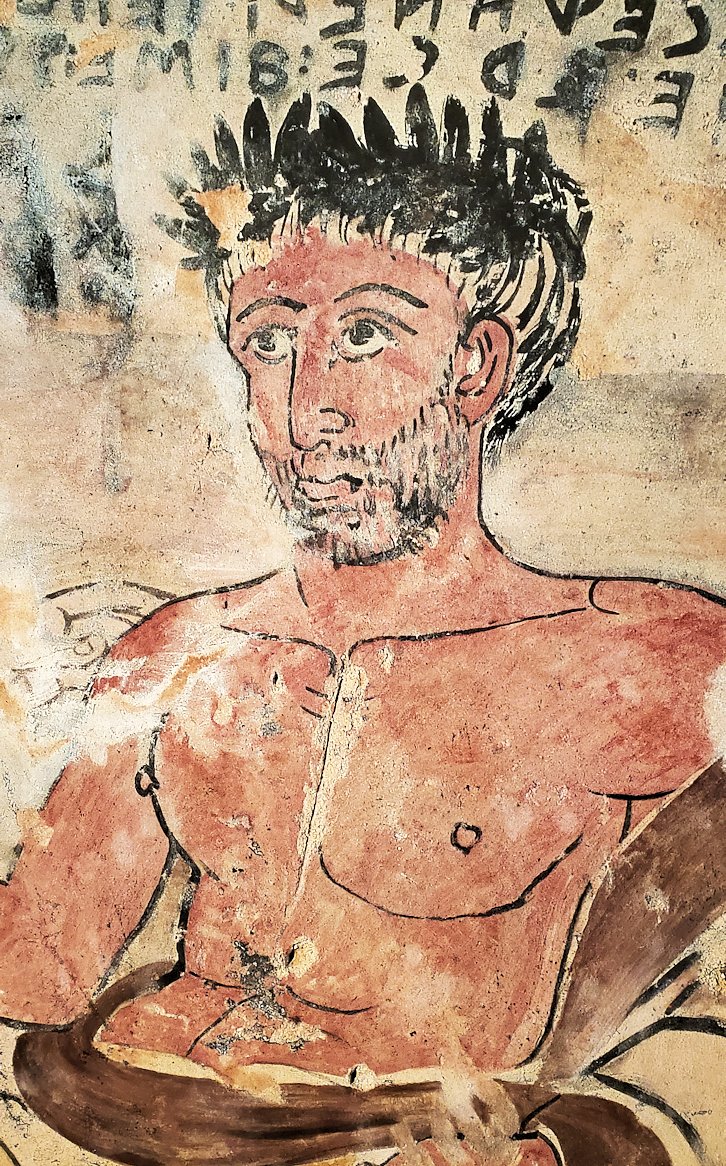

モンテロッツィ墓地(イタリア)

“楯の墓”とも呼ばれるイタリアにある「モンテロッツィ墓地」から発見された、こちらの作品。

これだけではなく、もっと大きな作品なのであるが、この漫画家が描いたかのように見える顔が特に印象に残ったのであるが。。

パレストリーナ国立考古学博物館(イタリア)

こちらのモザイク画は、今のイタリアにある「パレストリーナ(Palestrina)」という都市に、紀元前の時代に繁栄した「フォルトゥーナ神殿」があった場所とされている。

そんな繁栄していた都市を襲った大洪水に、飲み込まれてしまった景色を描いた作品である。ただ、所々に動物も居るのが見られるが、その中には絶滅した恐竜のような動物も描かれているとして有名な作品のようだ。

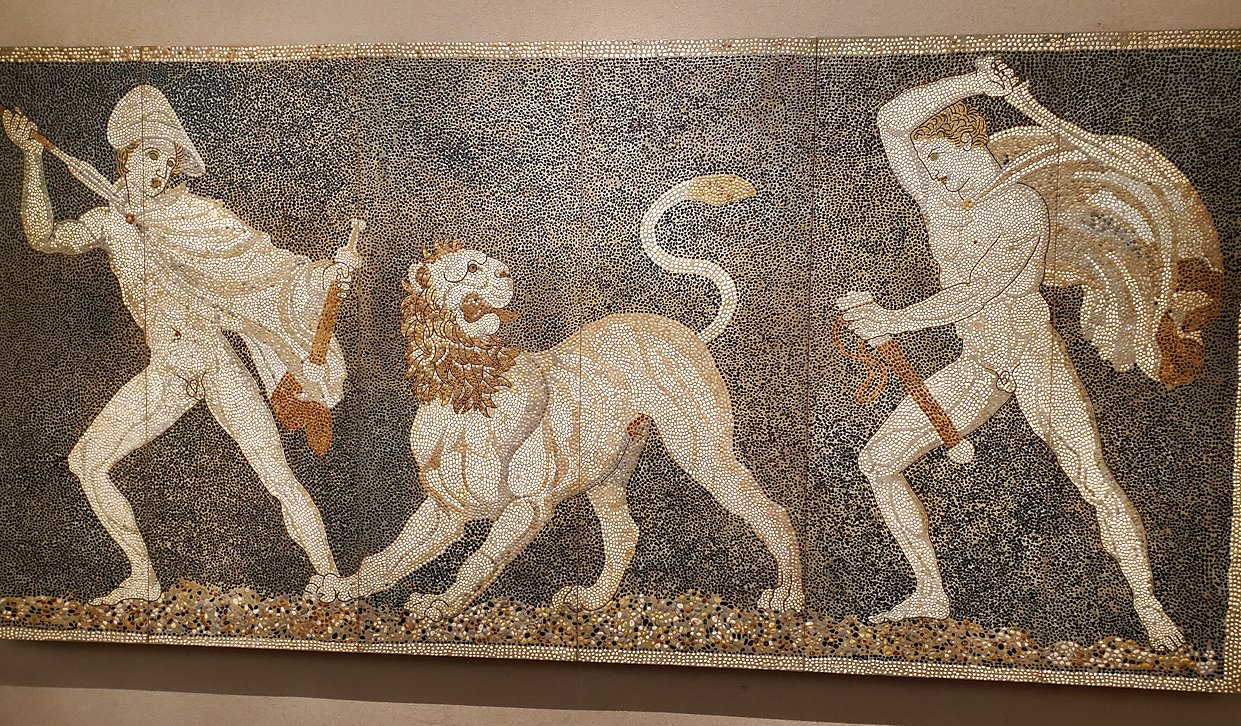

ペラ考古学博物館(ギリシア)

こちらはギリシャの「ペラ考古学博物館」で保管されている、中央マケドニアの古代都市「ペラ」の遺跡跡から発見された、ライオンを狩っている様子を表したモザイク画。同様な構図で鹿を狩る姿の画も発掘されているようだ。

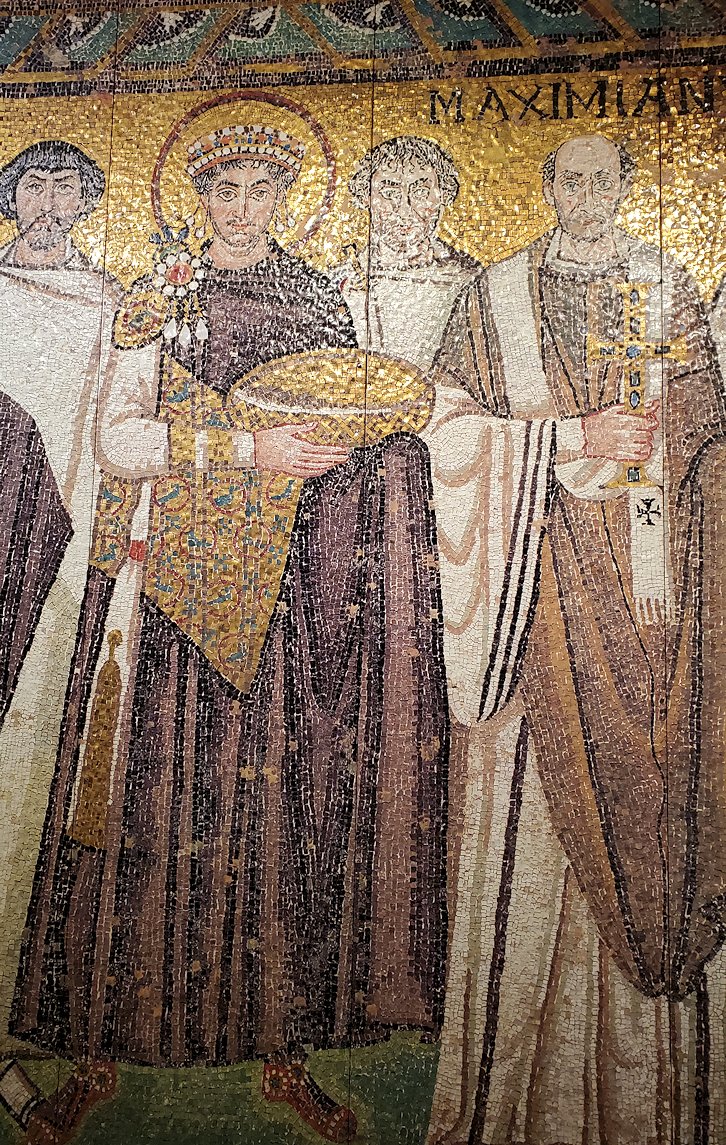

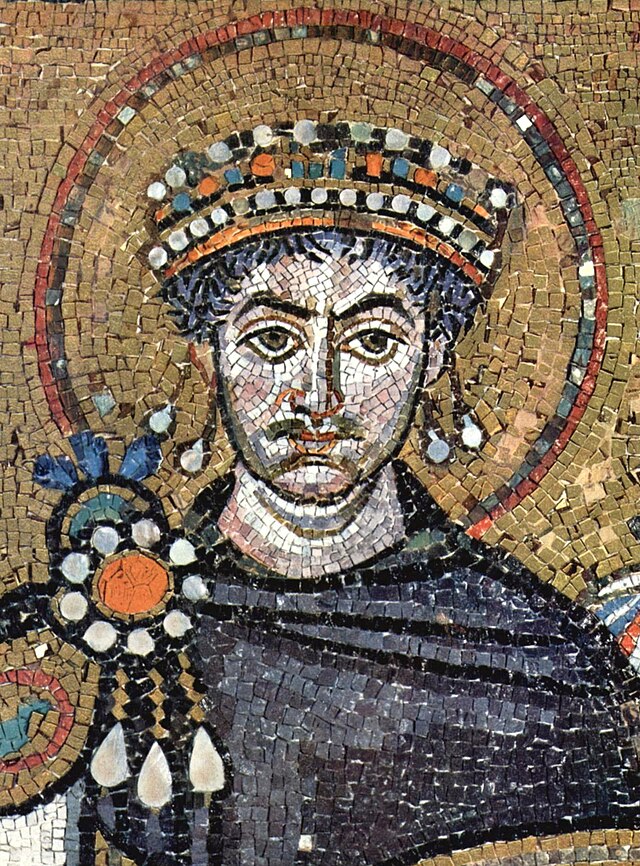

サン・ヴィターレ聖堂(イタリア)

こちらは「ラヴェンナ(Ravenna)」という、イタリアにある古代ローマ帝国時代に発展した地域で、6世紀頃に建造された「サン・ヴィターレ聖堂(Basilica di San Vitale)」内に金色を用いて描かれたモザイク画となっている。

このモザイク画の中でもメインになっている人物が、6世紀に東ローマ帝国皇帝だった「ユスティニアヌス1世(Justinianus I)」である。

サン・ヴィターレ聖堂(イタリア)

こちらはそのユスティニアヌス1世の妃だった「テオドラ(Theodora)」と、その侍女達が描かれている。

このテオドラは”熊使い”の娘として生まれ、その後は貧しい踊り子として暮らしていた。一度は結婚したものの別れ、東ローマ帝国の首都だったコンスタンティノポリスに戻った時に、後に皇帝となる「ユスティニアヌス1世」と出会う。

元老院議員という身分になっていたユスティニアヌス1世がテオドラとの結婚を望むが、当時は元老院議員が貧しい踊り子と結婚する事が禁止されていたという。またユスティニアヌス1世は身内から大きく反対されたが、父親に働きかけて法を改訂させてテオドラと結婚を果たしたという。

貧しい踊り子から皇帝の妃になるなんて、まさに『玉の輿』だね!

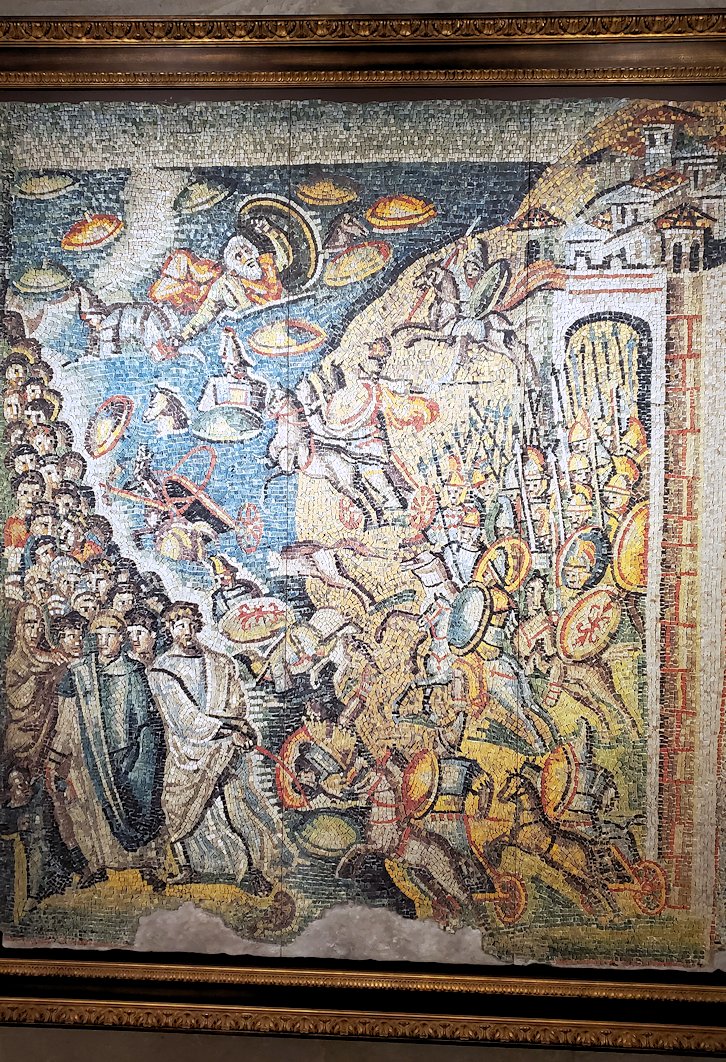

サンタ・マリーア・マッジョーレ聖堂(イタリア)

こちらはイタリアの「サンタ・マリア・マッジョーレ大聖堂」にある、『紅海を渡るモーセ』というタイトルのモザイク画。旧約聖書の『出エジプト記』の中でも有名なワンシーンを題材にしている。

個人的には1956年のアメリカ映画『十戒』の中で、チャールトン・ヘストンが演じたモーセが紅海を割ってヘブライ人を逃がし、それを追ってきたエジプト軍の兵士達が紅海を渡ろうとした瞬間に、割れて地面が見えていた紅海が元に戻ってしまってエジプト兵士達が流されてしまうシーンが印象的である。

【The Ten Commandments 1956 Trailer】

今では考えられない、上映時間:3時間を超える作品ナルト!

「スクロヴェーニ礼拝堂」ブースにて

そして次はイタリアのパドヴァにある「スクロヴェーニ礼拝堂」の内部を、綺麗に再現したブースとなっている。この礼拝堂には1300年頃に「ジョット・ディ・ボンドーネ(Giotto di Bondone)」が描いた、一連のフレスコ画が残っている場所として有名である。

当時この地域で銀行業を営んでいたスクロヴェーニ家は、ダンテの『神曲』の中でも”邪悪な高利貸し”と表現される程に有名だった。しかし、キリスト教では”高利貸し”は卑しい職業として禁止にされていた事もあって、スクロヴェーニ家は地獄に墜ちるのを恐れて、罪を清算する為にこの礼拝堂を建設したとされる。

人類の歴史というものは皮肉なものが多いだが、この「スクロヴェーニ礼拝堂」のように、庶民から多くの金を巻き上げて儲けた家が私財を投げ打って造らせたから、このように素晴らしい芸術が残る事になったのである。

人類の世界では、金を持っている者が強いナルト!

「聖テオドール聖堂」のブースにて

そして次はちょっと屋外に出た雰囲気のある通路を通った先にあった、「聖テオドール聖堂」を再現したブースに向かう。こちらはトルコのカッパドキアにある、穴倉を聖堂に改造した空間となっている。

トルコのカッパドキアは地質が柔らかい事もあって、古代人は地下穴を掘って、アリのような生活を送っていた。その後、迫害を受けたキリスト教がカッパドキアに逃げ込んできて、このような洞窟を改造して聖堂や教会を造り、その内部にフレスコ画を壁画として描いていった。

ただこのような洞窟に描かれたフレスコ画は、保存状態が良くなかったので劣化が進んでしまっていて、このように殆どフレスコ画が消えてしまっている部分も多い。しかし、今となってはそれもどうしようもないので、それもまた”味”として、そのまま再現されている。

まずは一番下のB3Fから鑑賞を開始したけど、なかなかの広さに圧倒される。そして鑑賞を開始してから約30分が経過しても、まだ見た事のある中世絵画が見えてこないので、底知れない美術品のボリューム感で圧倒されてしまう時間帯でもあった。

見るだけで疲れるから、帰りのバスは爆睡確定や!

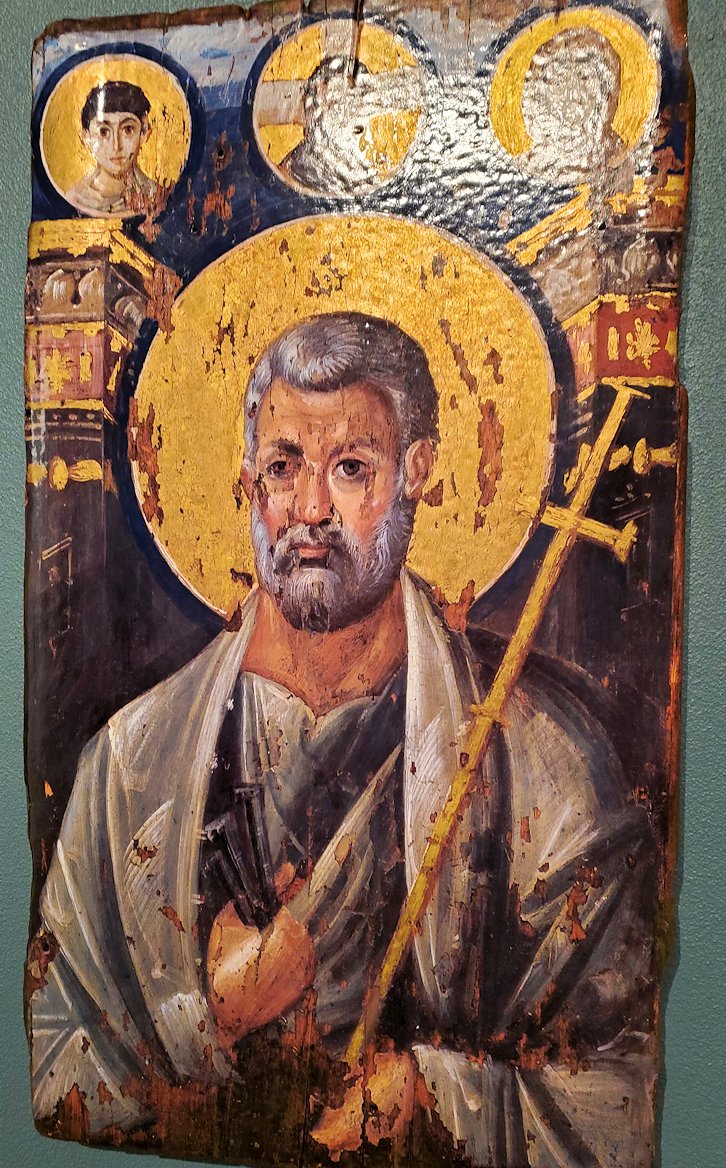

アギア・エカテリーニ修道院(エジプト)

昔の『イコン』とギリシャ正教などで呼ばれた肖像では、聖人を表すのに人物の頭付近に金色のドームが描かれている。

そしてこちらの人物は聖人の中でも「鍵を持った人物」として超有名で、またキリストの弟子の中でも一番手だったとされる人物でもある。

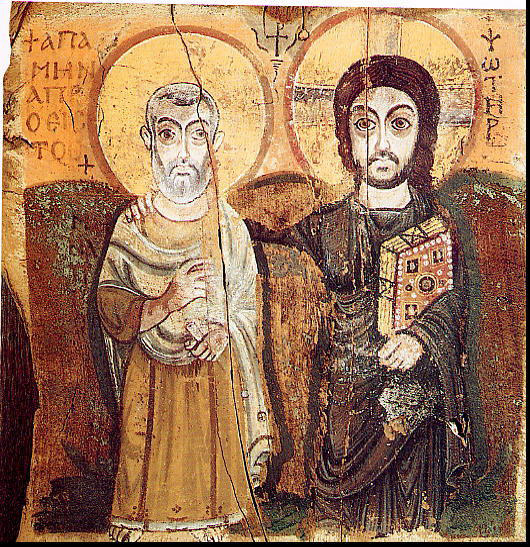

ルーヴル美術館(フランス)

こちらは「アレクサンドリアのメナス(Saint Menas)」と呼ばれるエジプトのキリスト教徒で、迫害を受けて殉教し、後に聖人に列聖された人物が、左側に描かれている。

サン・ピエトロ・アル・モンテ聖堂(イタリア)

こちらは新約聖書「ヨハネの黙示録」の中で記述されている、大天使ミカエルが龍と戦うシーンを描いたもの。

ただこのミカエルはユダヤ教の旧約聖書の中でも登場しており、それもあってイスラム教の教えの中でも引き継がれており、今日の世界的な宗教の世界で最も偉大な大天使となっている。

プラド美術館(スペイン)

こちらは神様が地球に初めて創ったとされる「アダム(Adam)」が、誕生したシーンを描いた作品。

なお、厳格なキリスト教宗派では今でも”人類は神様が直接創った”と信じられており、ダーウィンの唱える動物などから進化していった『進化論』を否定している。その為に『進化論』を肯定的に捉えている一般的な学校には子供を預けずに、自宅で教育するという考えの人もいるようだ。

現代科学を無視してまで、キリストを信じる人もいるナルト!

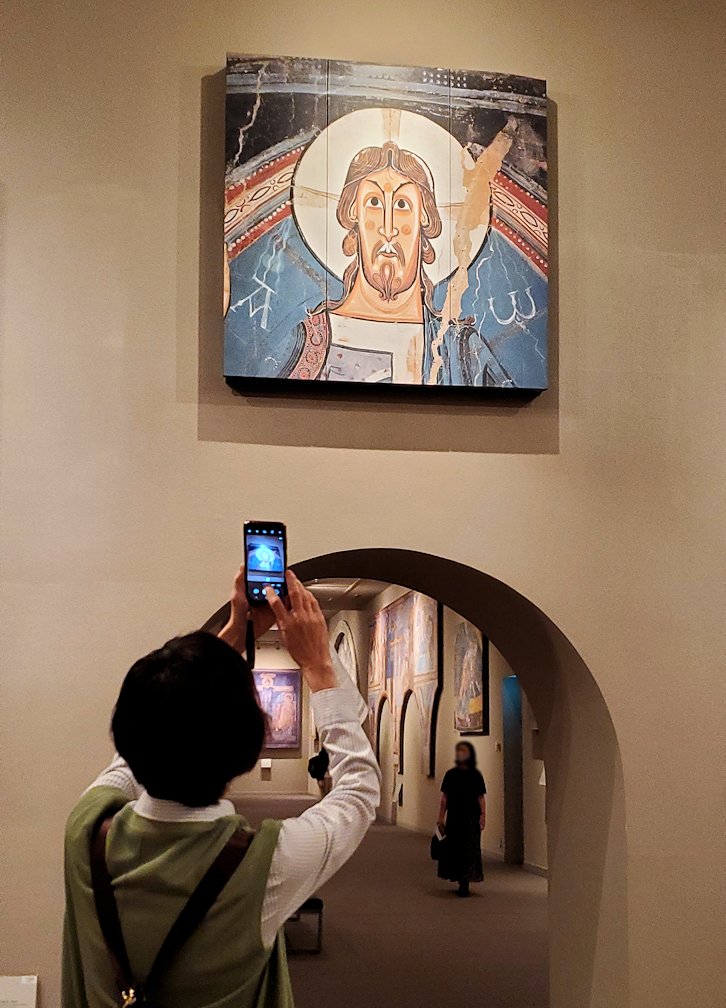

カタルーニャ美術館(スペイン)

こちらの作品は現代アートが紛れ込んでいるように思ってしまうけど、これも中世時代に描かれた有名な作品である。

スペインの「サン・クリメン聖堂」で約8mという巨大な壁画として描かれた作品で、ロマネスク時代を代表する美術品となっている。

このように1000点以上も美術品が収蔵されている大塚国際美術館で、どんなペース配分で美術品を観て行けばいいのかと、ちょっと不安になってしまう。。

以前にロシアのエルミタージュ美術館を訪れた際のブログを作成する時に、色んな情報を調べた為にかなりの作成時間を要した苦労を思い出してしまった。

その為に、ここに展示されている全ての作品を撮影する訳ではなく、個人的に気になった作品のみを撮影してブログにアップしようと思ったのである。

もっと省略してブログ作ったら、エエのにな・・・

こんな旅はまた次回に続きます!

よければ下記ブログ村のボタンをポチッとお願いします!

↓↓↓↓大塚国際美術館旅行記:初回↓↓