大塚国際美術館旅行記 2022年6月-12

旅行期間:2022年6月上旬(当日旅)

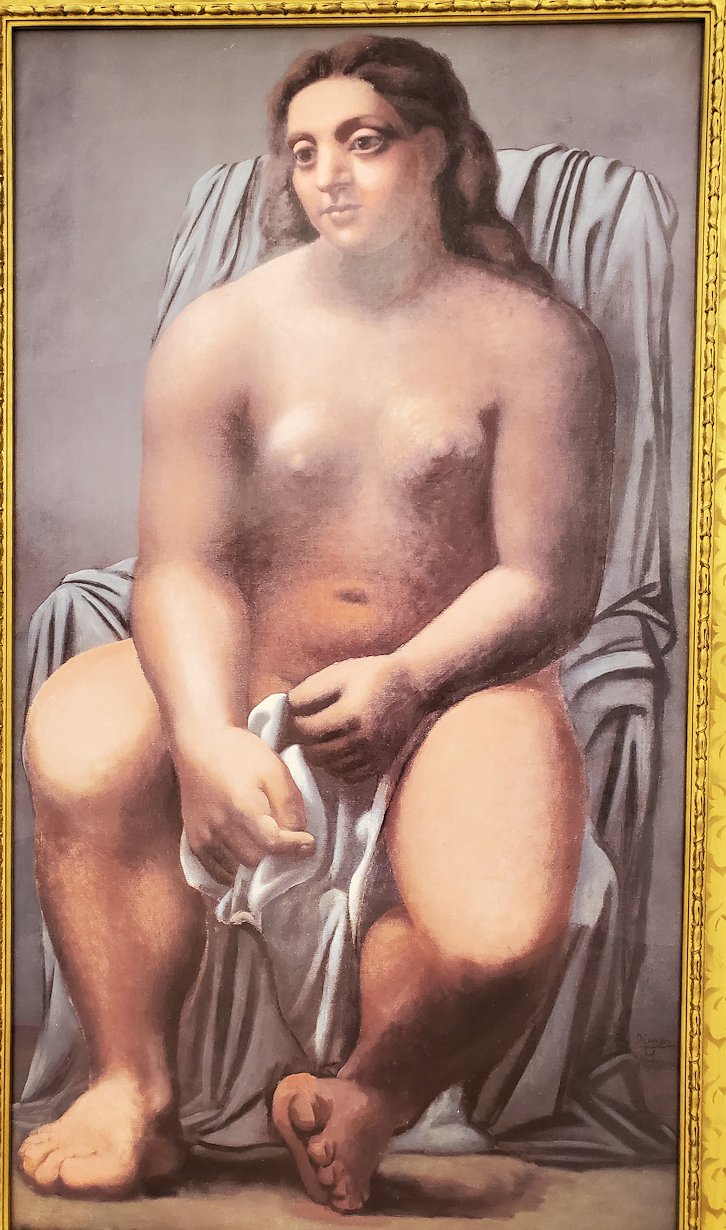

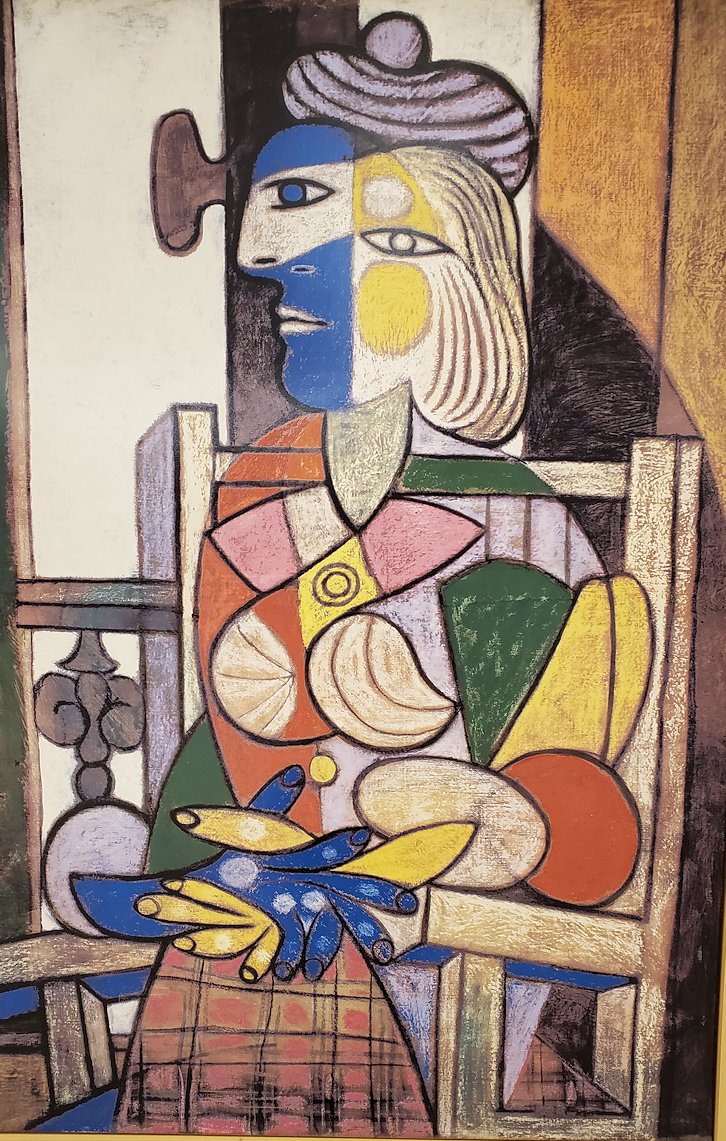

ピカソだらけ!

by パブロ・ピカソ(Pablo Picasso)

オランジュリー美術館(フランス)

パブロ・ピカソというと『キュビズム(Cubism)』という、一見不思議な画風が特徴的な芸術家であるが、ピカソの若い時代にはこのように普通の画風だった。いきなり新しい画風で出てきた画家ではなく、それまで絵画の基本を習得した上で、新しい時代に向けて自分の気持ちを解き放っていったのである。

住所:徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦字福池65-1

営業時間:9時30分~17時頃(※月曜定休日)

※ただし祝日の場合は営業し、代わりに翌日火曜日が休館

電話番号:088-687-3737

入館料:大人3,300円/大学生2,200円/小中高学生550円

(※前売券大人3,160円/大学生2,140円/小中高学生530円)

●美術館専用駐車場:無料 450台分あり

現代絵画ゾーンにて

by パブロ・ピカソ(Pablo Picasso)

グッゲンハイム美術館(アメリカ)

しかし、普通の絵を見慣れた一般人からすれば、キュビズムを掲げるピカソの作品はちょっと難しい物となっている。

それだけキュビズムは革命的な画風であったが、理解しずらい一般人からすれば、大きな戸惑いを隠せない。この絵も理解できない人には、人の顔のようにも見えてしまいそうな作品である。。

by パブロ・ピカソ(Pablo Picasso)

テート・ギャラリー(イギリス)

しかし、このような革命的な絵を描くには、それを自分の頭の中で認識して、大きな目的意識を持っている人間でないと、それを成し遂げる事が出来ない。心や目標が小さい人間であれば、絵の評価が少し批判されただけで心を閉ざしてしまい、諦めていった事だろう。

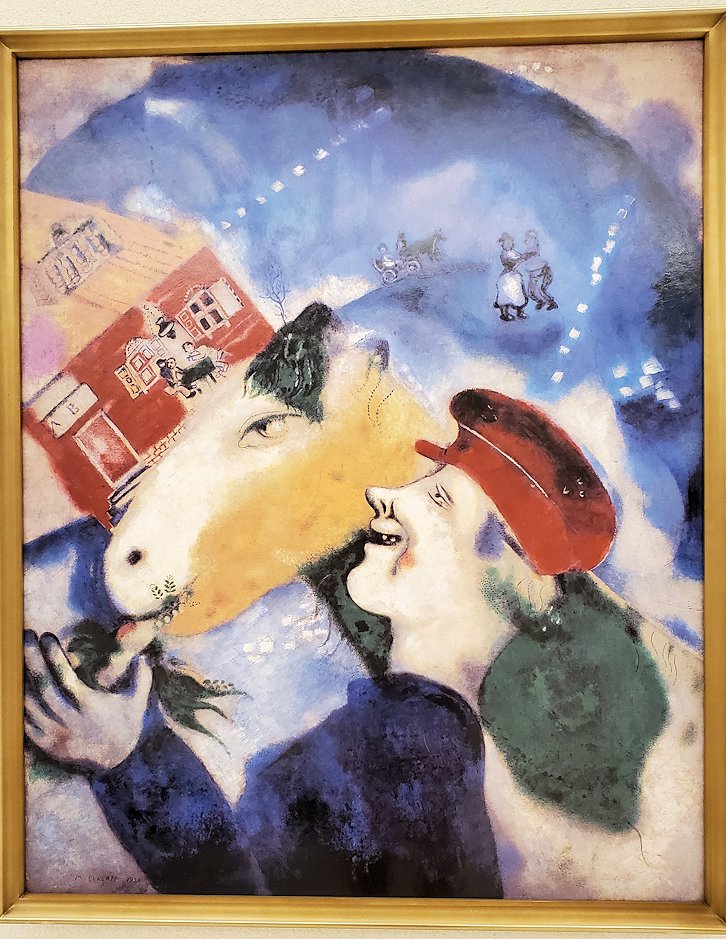

by マルク・シャガール(Marc Chagall)

フィラデルフィア美術館(アメリカ)

こちらは20世紀前半に活躍したロシア出身の画家「マルク・シャガール」の作品。

マルク・シャガールもパリに出てきて、当時流行っていたキュビズムの作風を取り入れた作品を残している。

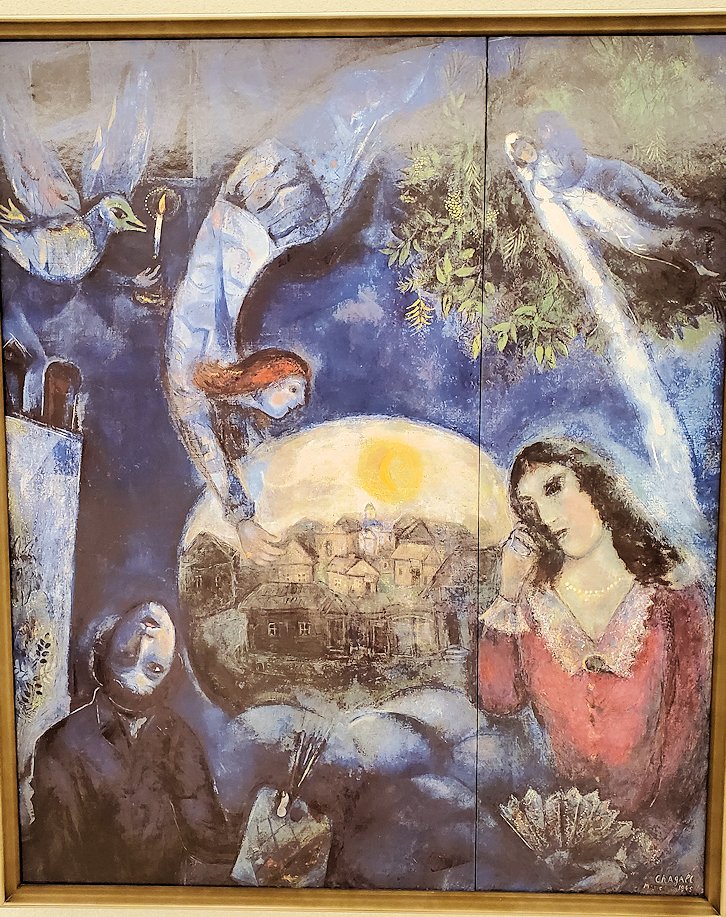

by マルク・シャガール(Marc Chagall)

オールブライト=ノックス美術館(アメリカ)

20世紀前半に活躍したヨーロッパの画家達も、その多くが第一次世界大戦&第二次世界大戦で辛い時代を過ごした。

シャガールはロシアで生まれたユダヤ系だった事もあり、第二次世界大戦時にはナチスドイツのユダヤ人迫害を逃れる為に、アメリカに亡命している。戦争終結後はフランスに戻ってフランス国籍を習得し、永住する事になる。

by マルク・シャガール(Marc Chagall)

ポンピドゥー・センター(フランス)

20世紀初頭は開かれた世界中から、多くの芸術家志望者がフランスのパリを訪れた。その為に多くの芸術家がその腕をあげていったが、第一次世界大戦頃から世界情勢が大きく変わった事もあって、パリを離れざるを得なくなっていく。

1930年代にパリで芸術活動を行っていた岡本太郎も、第二次世界大戦でナチスドイツ軍がパリを侵攻した事をきっかけに日本に戻り、日本軍に徴兵されて第二次世界大戦に従軍したという。

by マルク・シャガール(Marc Chagall)

ポンピドゥー・センター(フランス)

こちらはギリシャ神話で有名な『イカロス』を描いた作品。イカロスは蝋で作った羽で天高く飛んでいったが、高度が高くなるにつれて、太陽からの熱で蝋の翼が溶けてしまって転落死してしまったというお話。

むかし~ギリシャの~~イカロ~ス~は~♪

by マックス・ベックマン(Max Beckmann)

ノルトライン=ヴェストファーレン美術館(ドイツ)

こちらは20世紀前半に活躍したドイツ人の画家「マックス・ベックマン」の作品。ベックマンは第一次世界大戦に従軍するものの、戦場での過酷な現状を見せつけられた事により心を病み、除隊する事になる。その心境を受けて『表現主義』と呼ばれる作風に変化し、後にナチスドイツからの迫害を逃れて、オランダやアメリカに移り住んで芸術活動を続けたという。

by ジャコモ・バッラ(Giacomo Balla))

オールブライト=ノックス美術館(アメリカ)

こちらは20世紀前半に活躍した、イタリア人画家「ジャコモ・バッラ」の作品。

『抽象絵画』と呼ばれる手法を最も早く取り入れた人物の1人ともされており、この作品では連続写真のように犬の足が動く様子を描いているのが特徴的である。

by パブロ・ピカソ(Pablo Picasso)

ピカソ美術館(フランス)

こちらはピカソが40歳代半ばにつくった、愛人の「マリー・テレーズ」を描いた肖像画となっている。

ただピカソは既に元バレリーナの「オルガ」と結婚していたが、離婚するとなると多額の慰謝料を払わないといけなかった為に、敢えて離婚せずに代わりにテレーズを愛人として、更にはテレーズとの間に子供も生まれた。

ピカソって、男としては小さいけ!(笑)

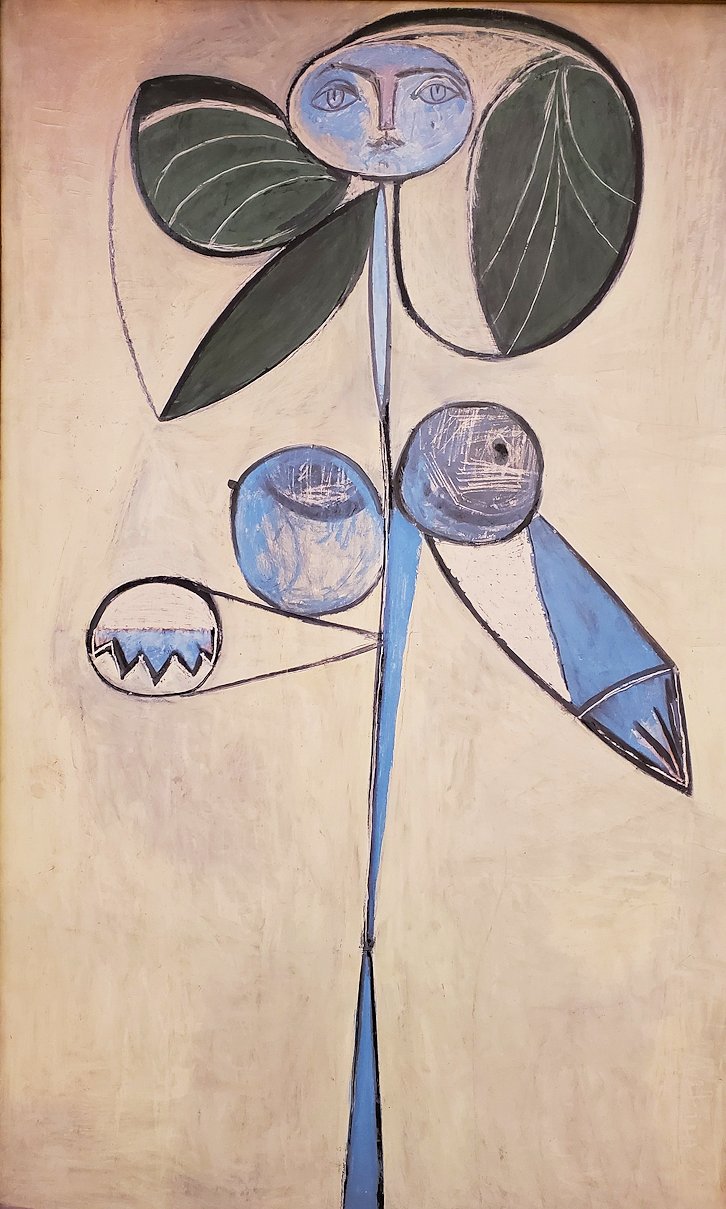

by パブロ・ピカソ(Pablo Picasso)

個人蔵(スイス)

そしてピカソはテレーズ以外にも愛人を作っており、こちらは60歳を過ぎた時に愛人となったフランス人画家の卵だった「フランソワーズ・ジロー」をイメージして描いた作品。

ただこのフランソワーズはピカソとの間に2人の子供を産むが、後にピカソに愛想を尽かして出て行ってしまった。そして後に回顧録を出版された事に怒ったピカソが、フランソワーズの作品を購入しないように画商などに圧力をかけたが、それが失敗に終わって、”ピカソを捨てた女”として有名になっている。

女としては、ピカソを捨てたフランソワーズを褒めてあげたいよね!

捨てられた男は、惨めでしかないけ・・・

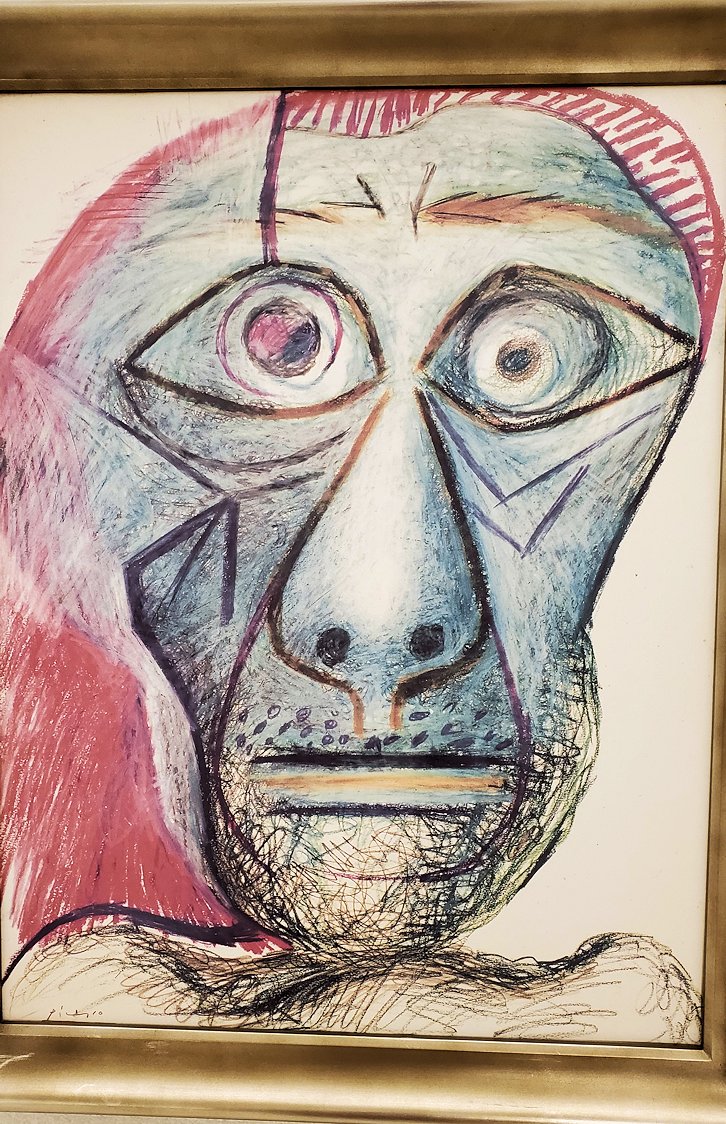

by パブロ・ピカソ(Pablo Picasso)

個人蔵(フランス)

ピカソとフランソワーズの生活は約10年間続き、その間に「クロード」と「パロマ」という2人の子供をもうけている。こちらはその可愛らしい2人の子供を描いた作品となっている。

なお、フランソワーズは1921年生まれで、2022年には100歳を越えているようだ。

”ピカソを捨てた女”だけあって、生命力も凄いナルト!

by パブロ・ピカソ(Pablo Picasso)

個人蔵

世間的に有名な芸術家は、一般人が人間関係を構築するにはとても不向きな人種である。才能を認められる芸術家程に、一般人の感覚から遠く離れた世界に住んでいるので、まずその考えが同調する事はない。

また高名な芸術家程に自分のエゴを通してきた人ばかりなので、”妥協する”という一般人が世界を生き抜く際に使っているワザの使い方を知らない。その為に芸術家は”変人”なのであり、また”最良の夫”とも成り得ないのかもしれない。。

by カルロ・カッラ(Carlo Carrà)

ブレラ絵画館(イタリア)

こちらは20世紀前半にイタリアで流行った『形而上絵画(けいじじょうかいが)』を代表する、イタリア人画家「カルロ・カッラ」の作品である。

形而上絵画とは、見た目のままの写実的な風景画などではなく、逆に見る事のできない抽象的作風となっているようだ。

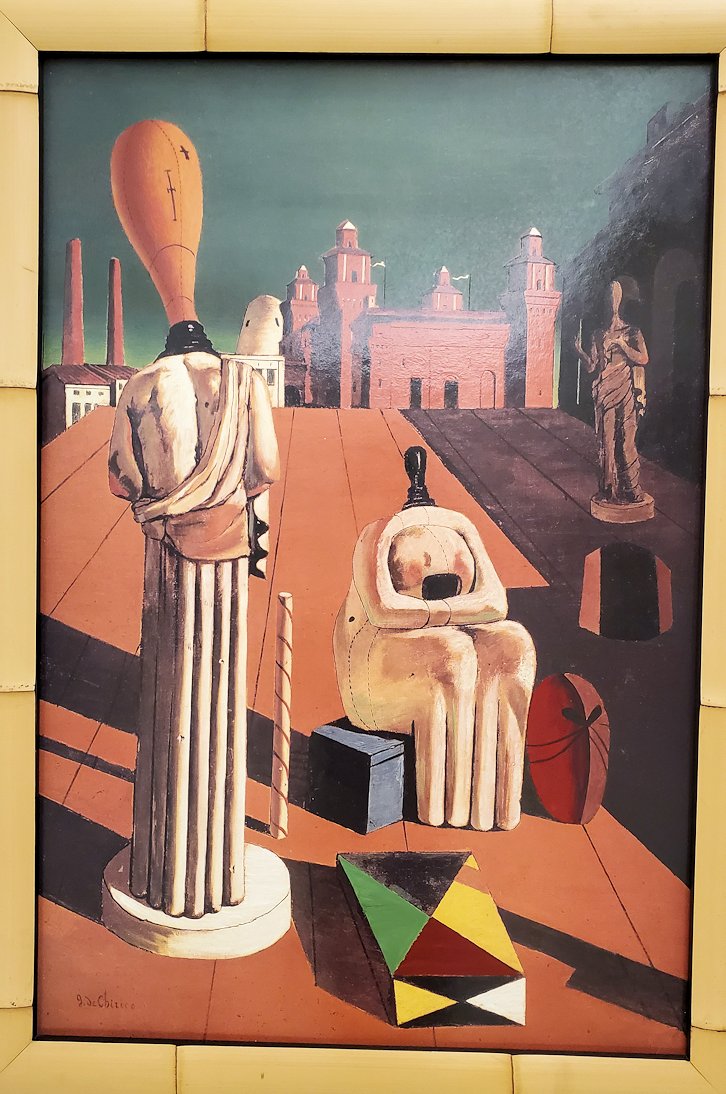

by ジョルジョ・デ・キリコ (Giorgio de Chirico)

個人蔵

こちらはカッラと共に『形而上絵画』を代表する、「ジョルジョ・デ・キリコ」の作品である。ギリシャ出身の画家だけに、古代ギリシャの世界に出てくるような建物や彫刻などの雰囲気が見られる作品が多いようだ。

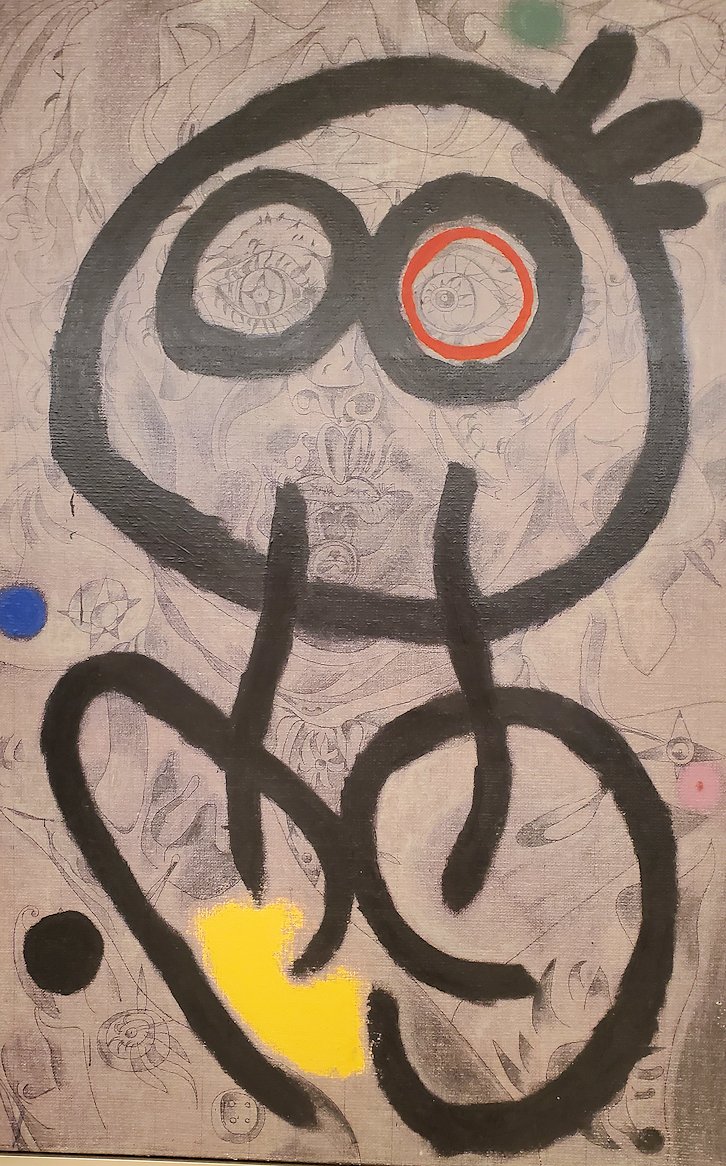

by ジョアン・ミロ(Joan Miró i Ferrà)

グッゲンハイム美術館(アメリカ)

こちらは20世紀前半に活躍した、スペインのカタルーニャ地方出身の画家「ジョアン・ミロ」の作品。

1930年代の終わり頃にスペインでは政権を握った軍人の「フランシスコ・フランコ」が独裁を行い、カタルーニャ地方などは迫害されて、カタルーニャ語などを使うのが禁止されてしまう。そんな抑制の日々に耐えながら生き抜いたミロの作品である。

by ジョアン・ミロ(Joan Miró i Ferrà)

ミロ美術館(スペイン)

こちらはそんなミロの自画像作品であるが、一見子供がふざけて描いたような作品に見えるが、目玉や口元の外から見えない内側の筋などが描き込まれているのも見られる。

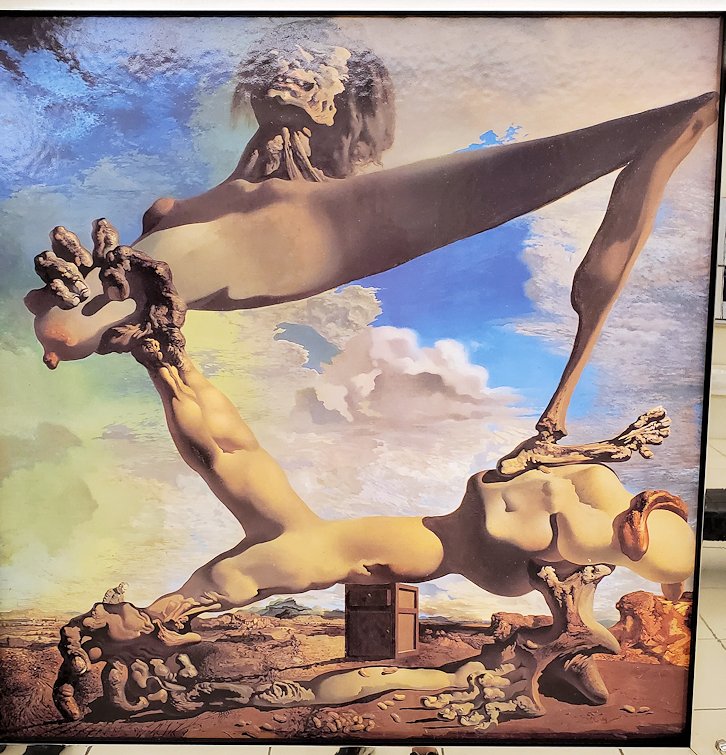

by サルバドール・ダリ(Salvador Dalí)

フィラデルフィア美術館(アメリカ)

こちらは20世紀で最も有名なスペイン人画家でもある「サルバドール・ダリ」の作品である。

一応この「茹でられた・・・」という日本語のタイトルが付けられているが、どこをどう見れば、このようなタイトルになるのかが簡単には理解できない作品である。また、簡単にそのタイトルが分かる作品よりも、長く考えてやっとそのタイトルの雰囲気が何となく分かるような作品の方が芸術性が高いのかもしれない。

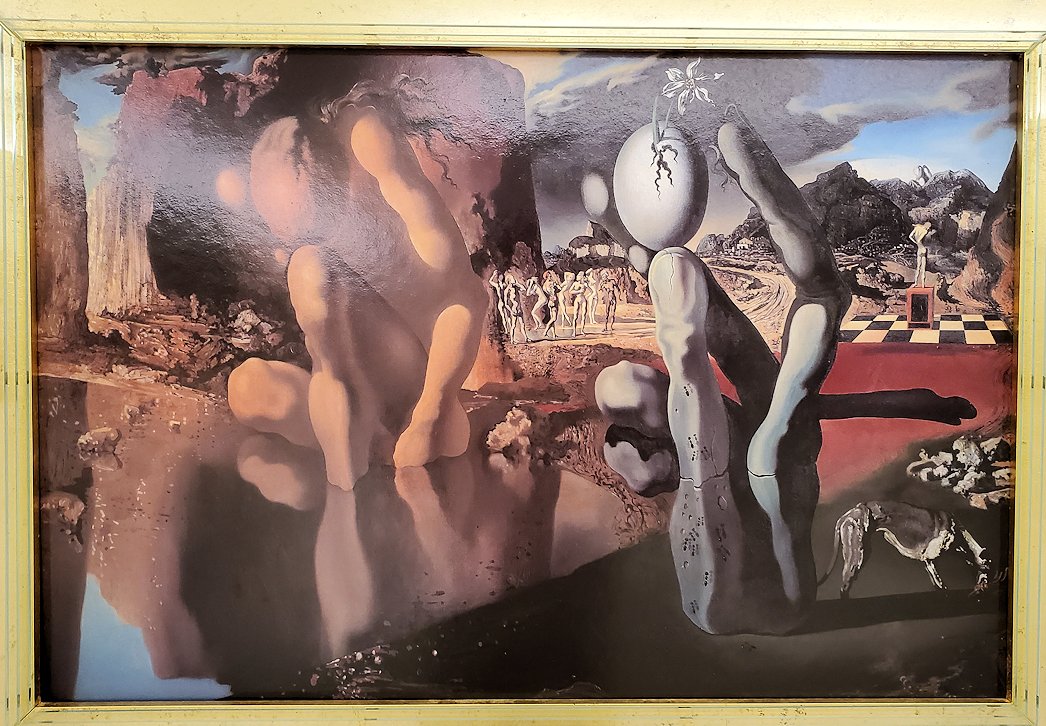

by サルバドール・ダリ

(Salvador Dalí)

テート・ギャラリー(イギリス)

こちらはギリシャ神話に登場する「ナルキッソス」をモチーフにしたダリの作品である。このナルキッソスは美少年として知られる存在であったが、女性からの求愛を断った罰として、水面に写った自分の姿だけを愛する呪いを受けさせられてしまう。

その為にナルキッソスはその後の一生を、水面に写る自分自身の姿を眺めて愛した生活をする事になる。そのような伝説から、自分自身を過剰に愛する行為を『ナルシスト(narcissist)』と呼ぶようになったという。

この近代絵画ゾーンには、左側に見えているブルー一色の絵画などもあった。ただ、高校生の大群が鑑賞に疲れてベンチを独占していたので、じっくり正面から時間をかけて眺める事が出来なかったが。。

by カラヴァッジオ(Caravaggio)

ナショナル・ギャラリー(イギリス)

そして本館2Fは近代絵画ばかりかと思っていたけど、このようにカラヴァッジオなどの時代の中世絵画も展示されていた。

by フアン・デ・フランデス(Juan de Flandes)

プラド美術館(スペイン)

風変わりな作品が増えてきて理解に悩む時間が増えていた事もあって、このような中世時代の判り易い絵画を見ると、休憩になるというか、落ち着ける作品のようにも感じる。このように単純に1つの芸術作品として見るだけではなく、それ以外の芸術作品と比べて見るだけで、その作品らしさをよく理解できる事にも繋がるのである。

by フィンセント・ファン・ゴッホ

(Vincent van Gogh)

ゴッホ美術館(オランダ)

そしてこのような近代から現代にかけて多くの画家が生まれていったが、その画風にはそれ以前の中世時代からの流れが何かしら含まれているのは否定できない。現代芸術はいきなり生まれたかのような印象を受ける物も存在するが、見えない所で過去からの影響を多く受けているのである。

by ピエール=オーギュスト・ルノワール

(Pierre-Auguste Renoir)

フィリップス・コレクション(アメリカ)

世界的な大きな戦争が無くなった時代には、このような芸術を求める人間が増えた事もあってか、世界中で有名な画家が描いた作品が考えられない位の高値で売買されていった。その裏では戦争で莫大な資産を築いた人間などが、その余りある資産で絵画などの美術品を爆買いしている事もチラホラあるようだ。

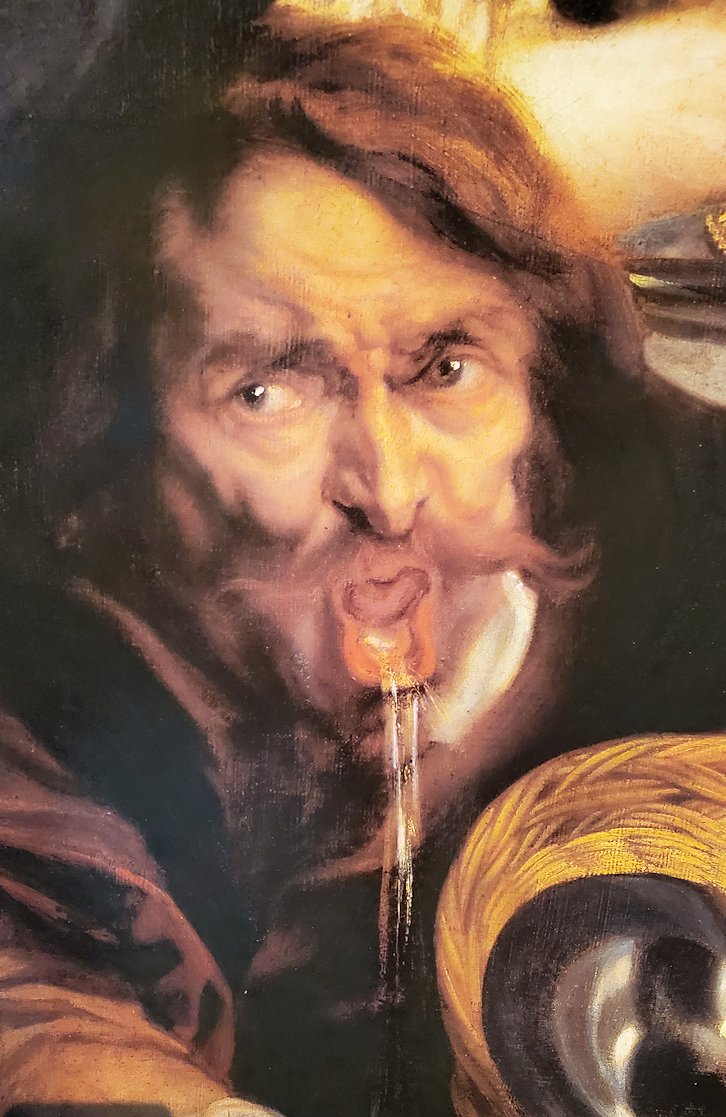

by ヤーコブ・ヨルダーンス(Jacob Jordaens)

ブリュッセル王立美術館(ベルギー)

こちらは17世紀に活躍したフランドル画家「ヤーコブ・ヨルダーンス」の作品の一部分であるが、こちらのオジサンが飲み過ぎて酒を口から吐いているシーンが特に目を惹いたのである。。

ヨーロッパではクリスマスを祝う際に、キリストが誕生した12月25日だけではなく、それ以降の12日間を祝う習慣がある。その為に正月が明けた三が日でもまだクリスマスの装飾などが行われており、こちらの絵はその『十二夜(Epiphany Eve)』を祝う人達がお酒を飲んでいる場面となっている。

こんな旅はまた次回に続きます!

よければ下記ブログ村のボタンをポチッとお願いします!

↓↓↓↓大塚国際美術館旅行記:初回↓↓