明石&加古川旅(2023年)-9

訪問:2023年1月下旬(1泊2日)

イスじゃないのよ!

昔の風景を取り戻すべく新たに植えられた松の木が、着々と育ちつつあった舞子公園。

舞子公園にて

昭和時代の高度経済成長期を経て、明治時代以降に枯れて衰退していった松の林を復活すべく植林されてきた。

そしてこの明石海峡大橋が建設される事になって、植えられていた松の木も数百本が橋建設予定地にあった為に、移動させられているという。

そして明石海峡大橋の脇にある、こちらの博物館のような建物に向かう事に。

こちらの建物は「橋の科学館」という、明石海峡大橋についての資料が沢山展示されている場所。

その建物前にはこちらの「ケーブルベンチ」という、明石海峡大橋に使われている直径1.1mのケーブルを模った形になっているベンチ。

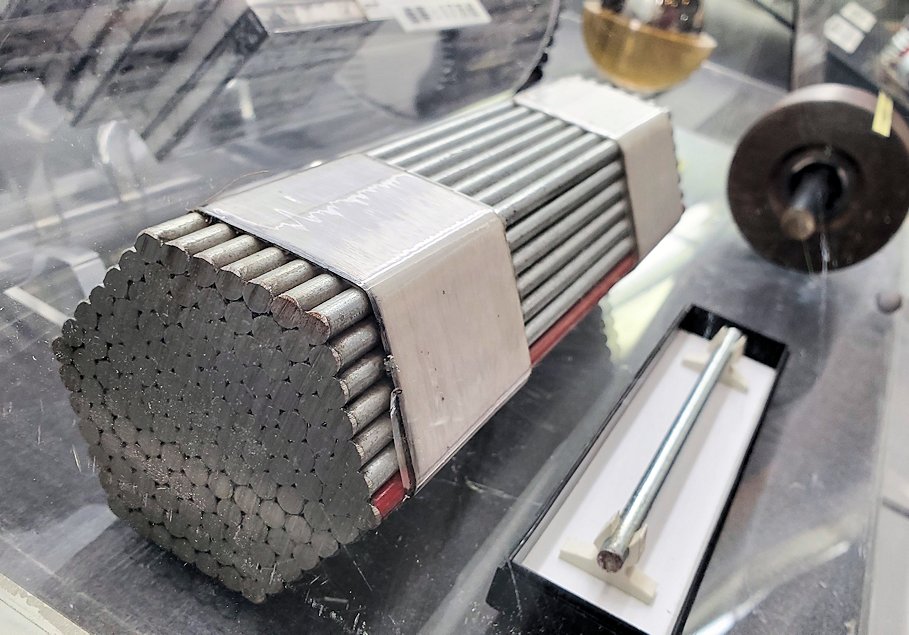

これだけ眺めると「太いケーブルだな~~」と思うけど、実際には5.23mmの線が127本束ねられた物を、更に290本も束ねて1本のケーブルとなった物だという。

座り心地はビミョーです。。

こちらはそんな太いケーブルの断面部分でハチの巣形状の「ハニカム構造」になっており、この1束に290本も線が束ねられていて、更にはその束ねられた線も127本の更に細い線の集合体だという。

六角形は三角形や四角形に比べると、最も”衝撃吸収度”が高くて、常に風や地震などに揺られる不安定な橋を支えるのに最も向いている構造のようだ。

「橋の科学館」の見学

明石海峡大橋は下から眺めているだけではその全貌と共に、色んな技術が詰まった構造なども理解できない為に、もっと明石海峡大橋を知る為に「橋の科学館」に入場する。

その橋の科学館の玄関に入ると、脇にはこのように壁際に立てられていた「わたる」という、”本州四国連絡橋のシンボルキャラクター”がまず見えてくる。

わたる君の身長は、なんと2mタコ!

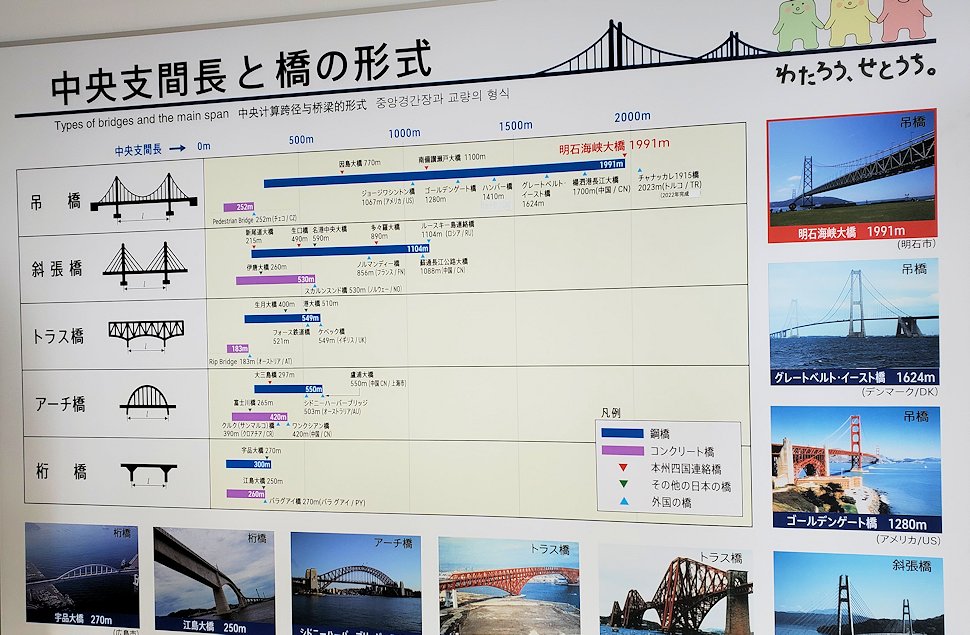

そして玄関ホールから早速、このように明石海峡大橋の長さが世界の橋の中でも、どれだけ長いかを示す表が設置されていた。

全長ではなく、中央支間長で表示されてるタコ!

そして広めの玄関ホールの脇にはこちらの顔出しパネルが置かれてあり、周辺に誰も居なかった事もあって、いつもの通りにオカンがそのパネルの裏側から顔を出していた。。

アンタが「やれっ」て言っているからやってるだけヤ!

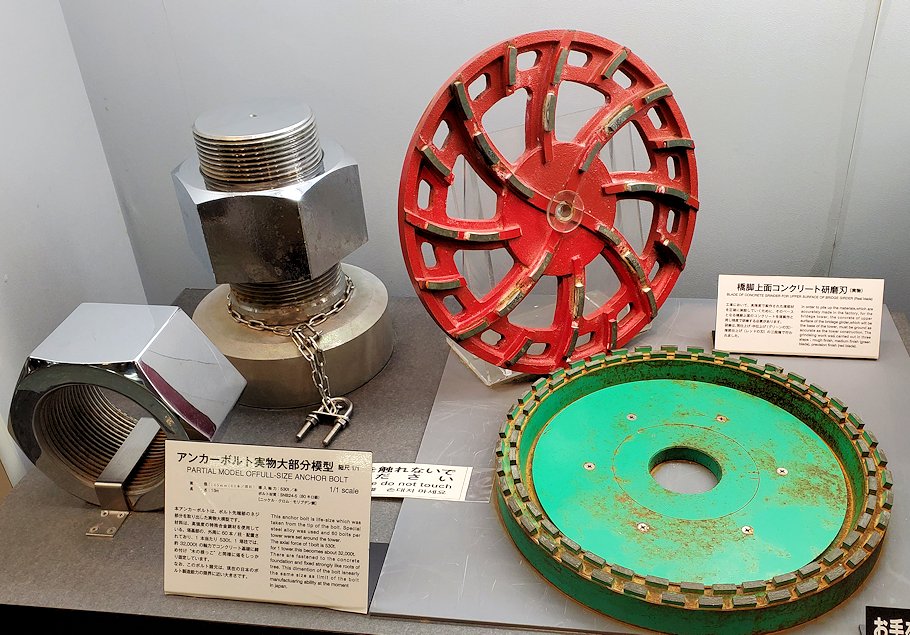

そして入館料を支払って館内に入ると、室内にはこのようにギッシリと明石海峡大橋関連の資料や模型が展示されている光景が見えてくる。

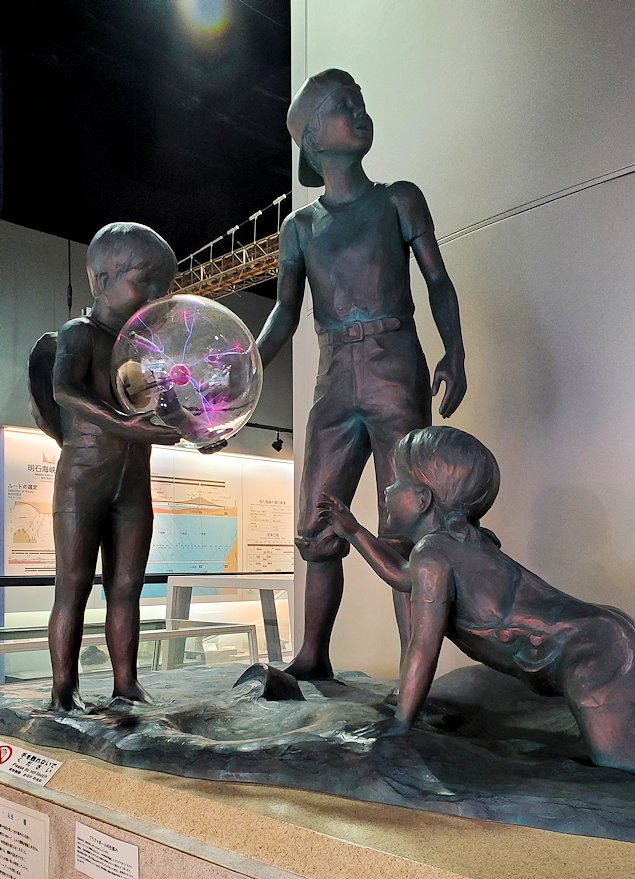

まずは正面に見えたのは少年たちの像で、子供が稲妻のように電気が走った光るボールを持って、橋を見上げているような姿となっていた。

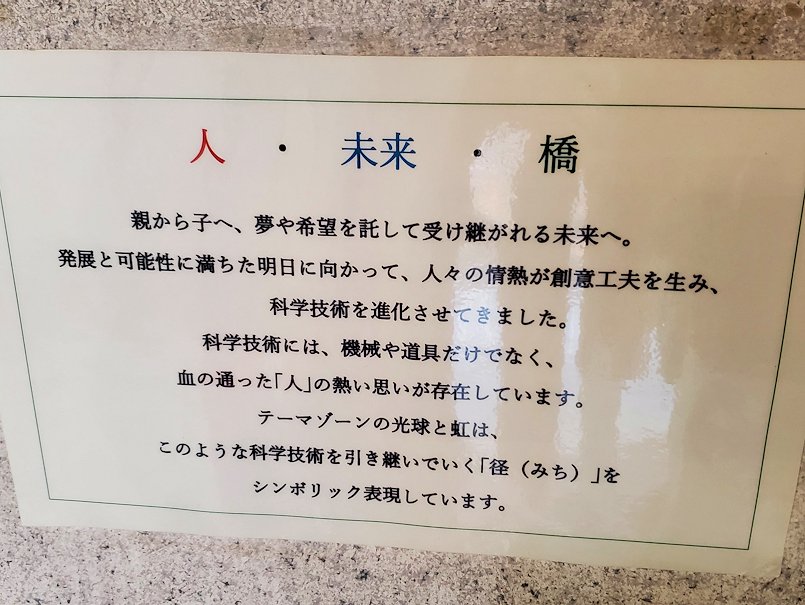

こちらはその少年たちの像を制作したイメージ内容が記されており、明石海峡大橋のような大きな橋が造られるに至る科学技術の発展に、その影で大きな努力と汗と涙を流してきた人達の”熱い想い”がそこに籠められているという。

2020年から国内をそこそこに巡ってきたけど、このような「橋」の博物館なり科学館というのは初めて訪れたと思う。

しまなみ海道には沢山の橋が架けられていたけど、このような橋の博物館とかは見かけなかったが。。

国内での貿易が盛んになった江戸時代には、勿論このような大きな橋を架ける技術がなかったので船ばかりの輸送手段であった。

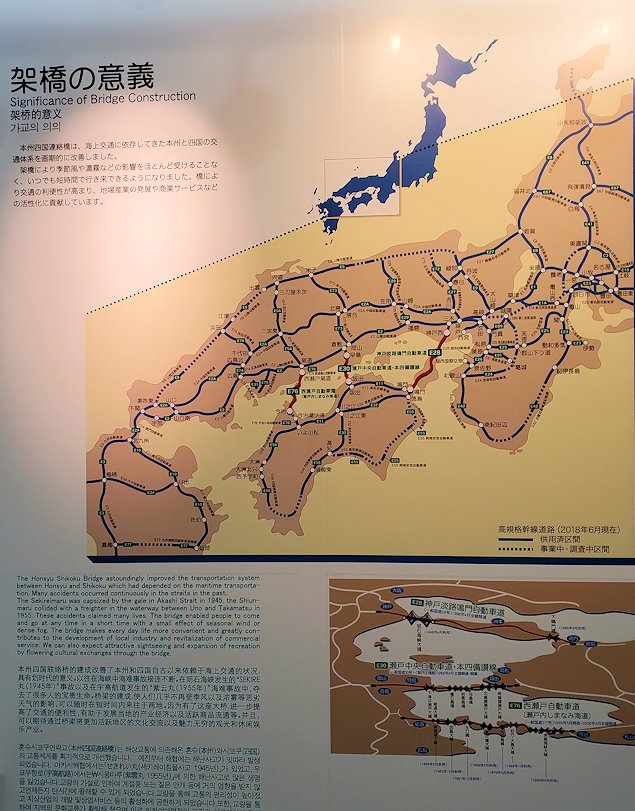

文明開化となった明治時代の中頃に淡路島と本州を繋ぐ橋の構想が生まれたとされるが、これだけ長い橋を架ける技術が生み出されるまではそれからまだ約100年後の事であった。

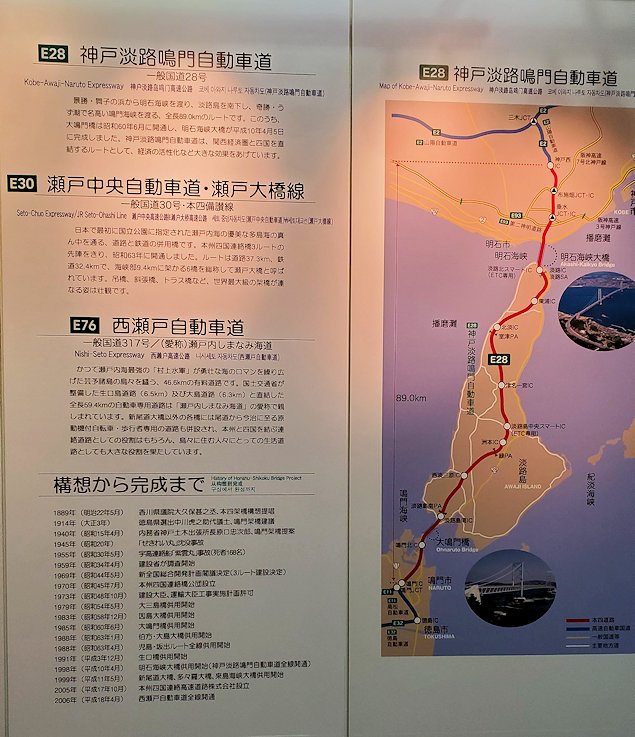

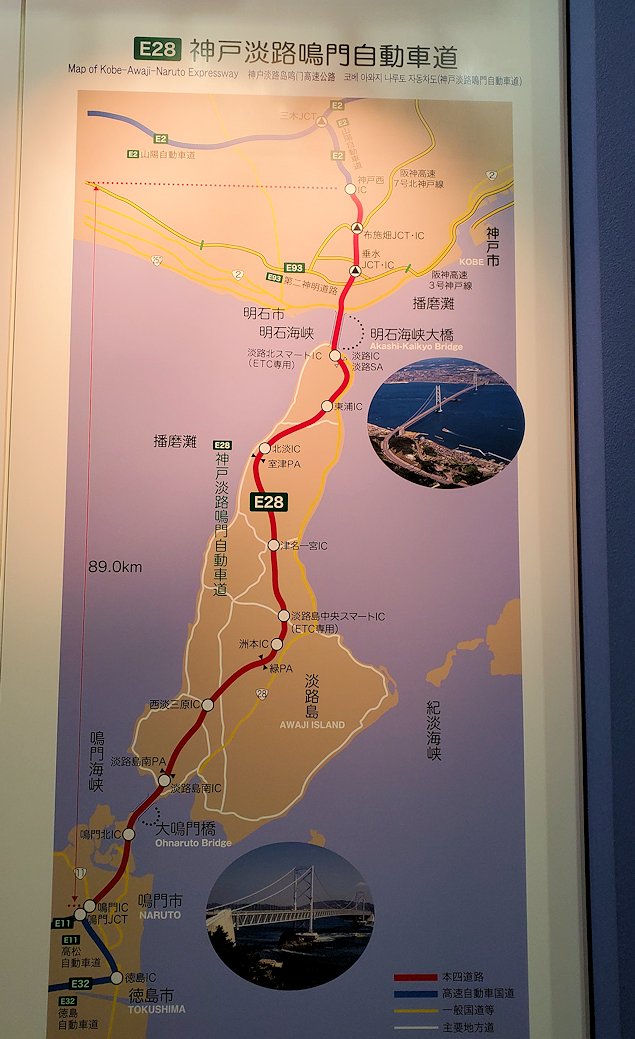

淡路島は今では明石海峡大橋で本州の神戸市と繋がっているが、この地図を見れば和歌山県側の加太付近からの岬からも橋を繋げそうに思った。

調べてみると、この「紀淡海峡(きたんかいきょう)」という約11kmに渡る海峡に『紀淡連絡道路』が架けられる計画があるという。

もしこの紀淡連絡道路が完成するとなると”世界最大級の吊り橋”になるのだが、現実的には明石海峡大橋の約5000億円以上の費用がかかり、更には少子高齢化社会で経済成長が止まって今後は緩やかに下っていく国では、そんな巨大な橋を造る必要も予算もない可能性が高そうだが。。

今更徳島と和歌山を繋いでもな・・・

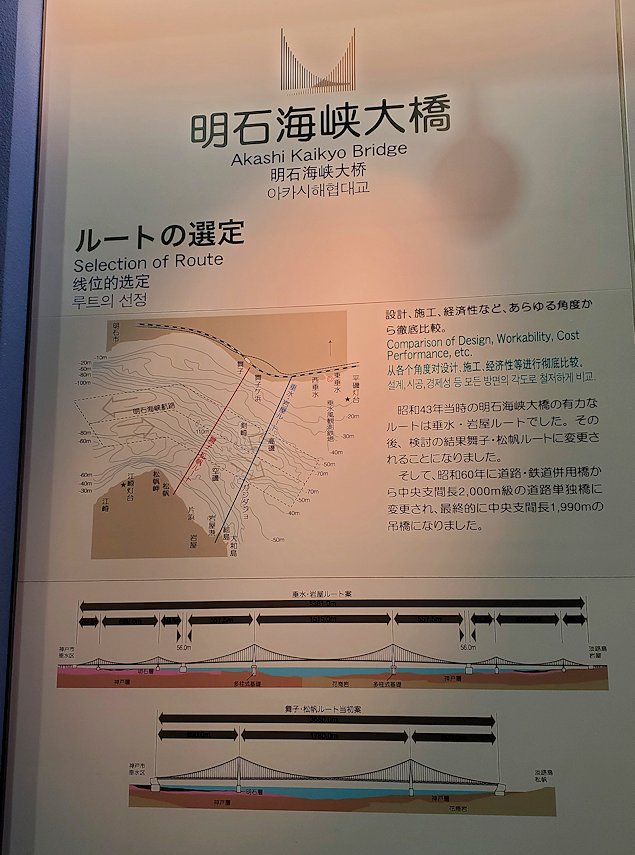

明石海峡大橋の初期頃の計画では今見られる場所でなくて、もう少し東側の垂水~岩屋付近に造る予定になっていたという。

その後に建設場所が見直されて変更になり、また昭和60年には当初鉄道も通る橋にする予定が道路専用の橋となり、支柱2本だけの支柱間距離が世界イチの橋へとなっていくのである。

橋をただ使う側からすれば「もっとも便利な所に架けて欲しい!」と思うけど、橋を架ける側からすれば、安全性が最も求められる場所を選ぶのだろう。

人間は本当に我儘だナラ!

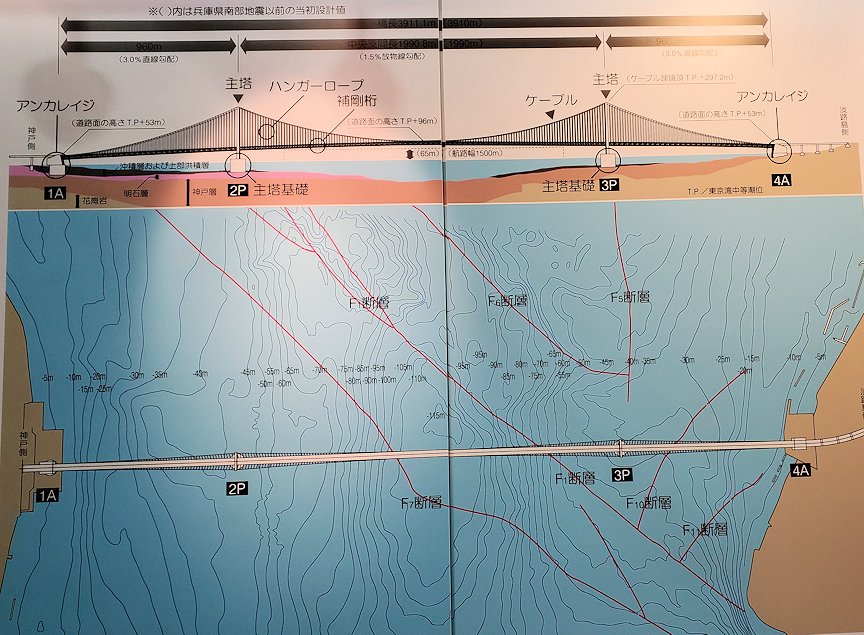

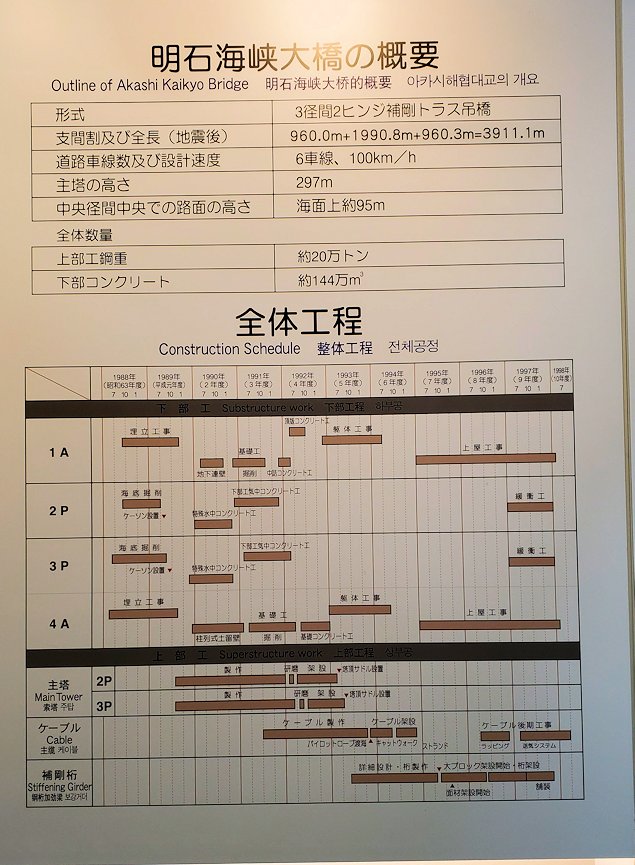

明石海峡大橋は「吊り橋」という形式に判別されるが、正確には『3径間2ヒンジ補剛トラス吊橋』という、如何にも専門的な名前が付けられている。

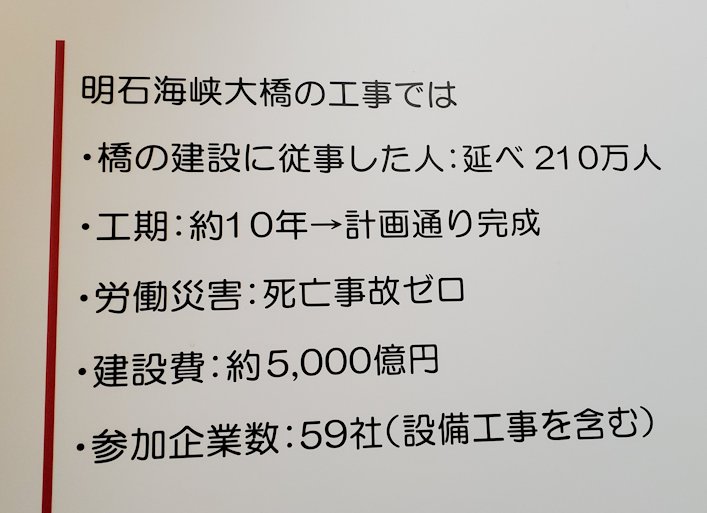

こちらの説明では、明石海峡大橋を建設した10年の工期で”死亡事故ゼロ”というのを強調したそうに感じた。

このような世界的に巨大な建造物を造る際には死亡事故が起きる事も多いのだが、10年も掛かった工事の中で死亡者が出なかったのは建設関係者にとっての勲章なんだろう。

江戸時代だったら、必ず人柱が埋められてたぜい!

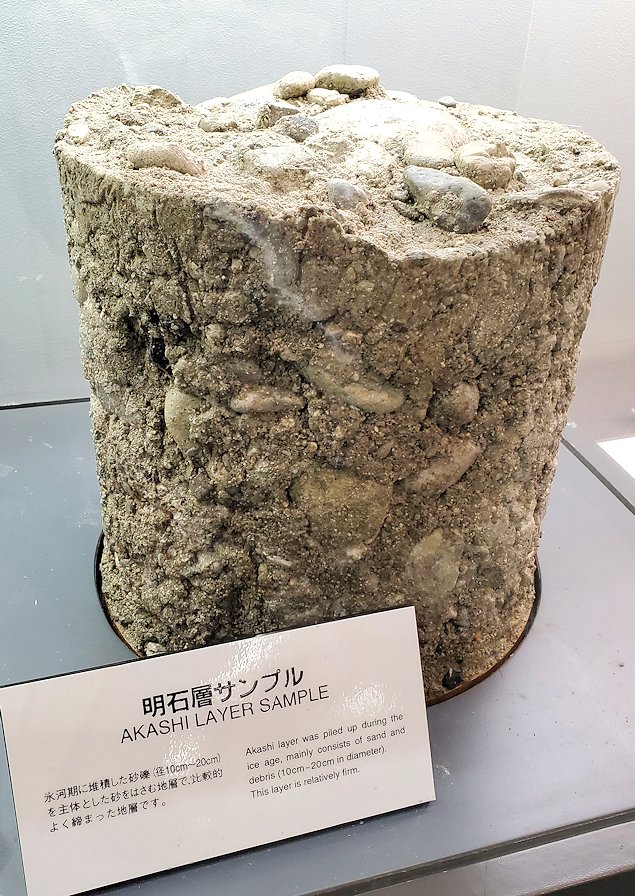

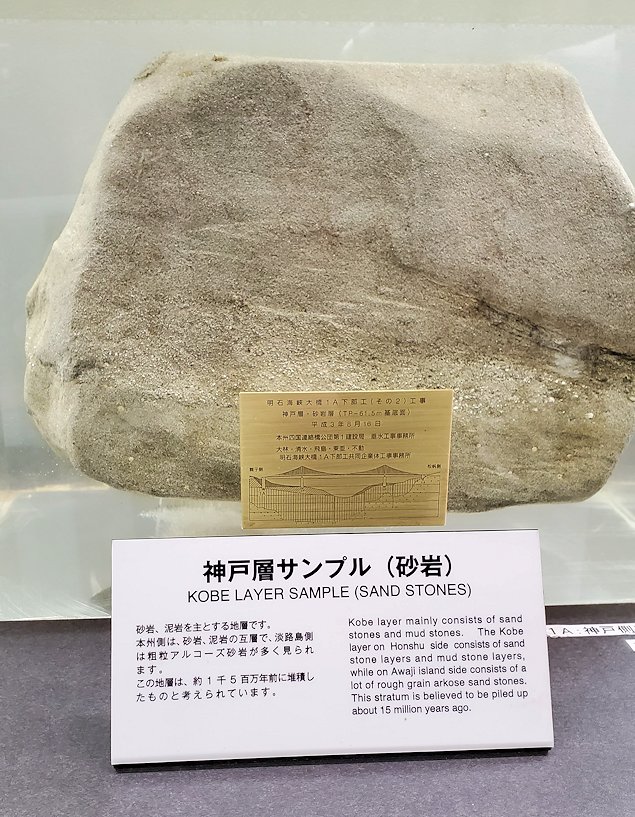

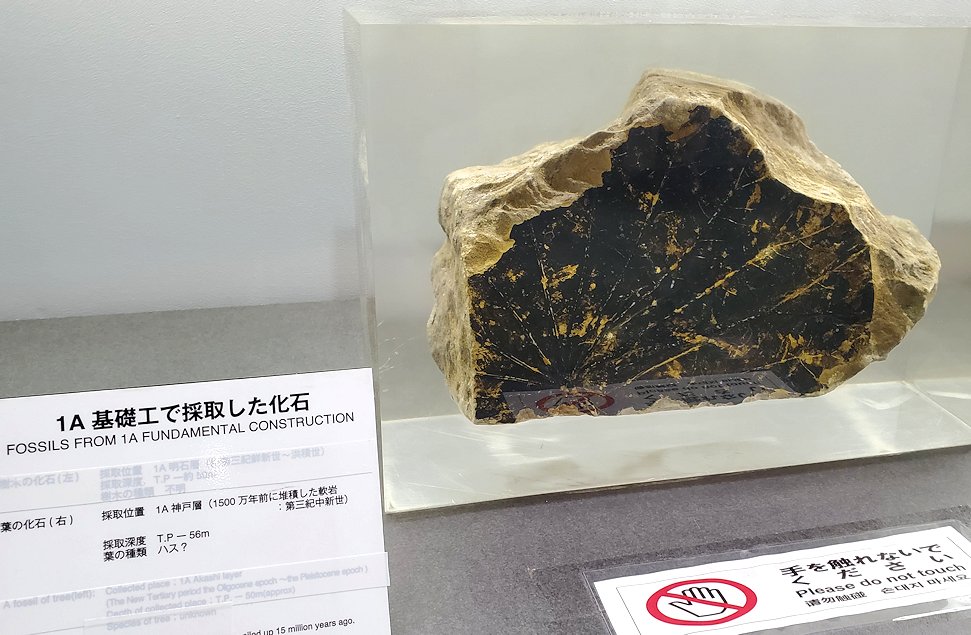

そして橋の建設の際には、架ける場所の海底地層のサンプルを採って、橋を支えれる地盤なのかを検証する必要がある。

こちらには『明石層』という、氷河期に直径10~20cmの砂と小石である砂䃯(されき)が堆積した層のサンプル。

こちらは「神戸層サンプル(砂岩)」で、本州側の神戸市周辺の地層には砂岩や泥岩が主な地層になっているという。

ちなみに対する淡路島側の地層は「粗粒のアルコーズ砂岩」で、石英/長石/雲母の花崗質砂岩になっているようだ。

神戸層で採られたサンプルは約1500万年前に堆積したと考えられる層で、こちらのサンプルは蓮の葉が堆積した物ではないかと考えられているという。

こんな旅はまた次回に続きます!

よければ下記ブログ村のボタンをポチッとお願いします!

↓↓↓↓明石&加古川旅(2023)ページ↓↓

2023年1月下旬に訪れた、1泊2日の兵庫県:明石&加古川旅です。