奄美大島旅行記2020年-⑭

旅行期間:2020年10月1日~5日

(The withered Saigou pine tree transformed into Saigou Takamori and Aikana! [Amami Oshima travelogue 14】)

再生して使われる松

奄美大島2日目は昼食に鶏飯を食べる為に笠利町を訪れた後は、昨日情報を聞いた”西郷松の成れの果て”がこの龍郷町にあるという「りゅうがく館」に立ち寄る事にしました。なおこちらの施設ではフリーWi-Fiが使えて、しかも建物の中に入らなくても使えるので、奄美大島内でもそういった意味も含めて重要な場所となっています。

りゅうがく館の見学

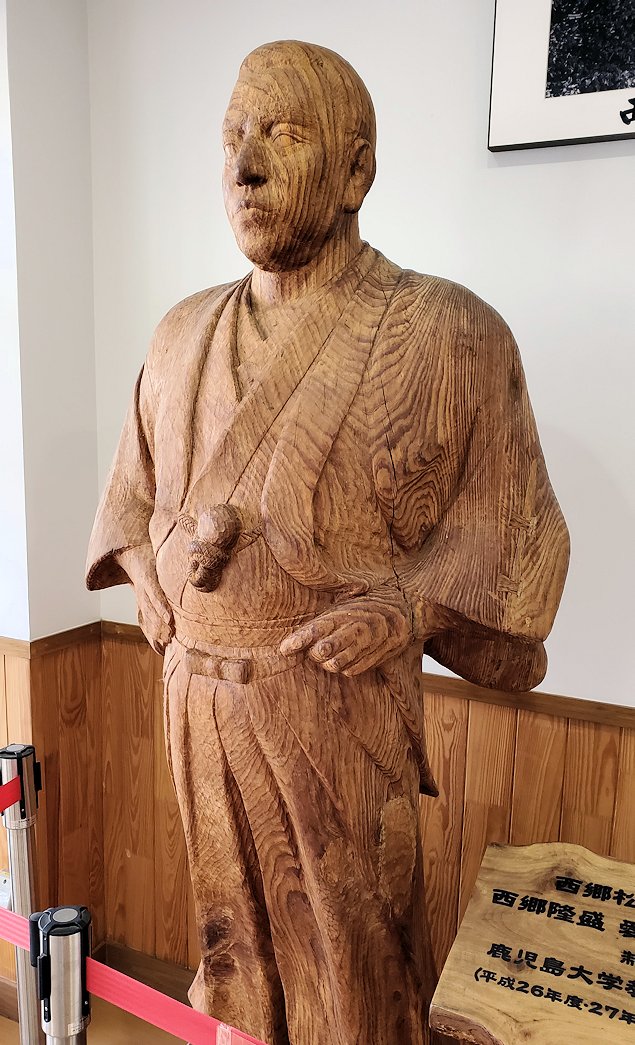

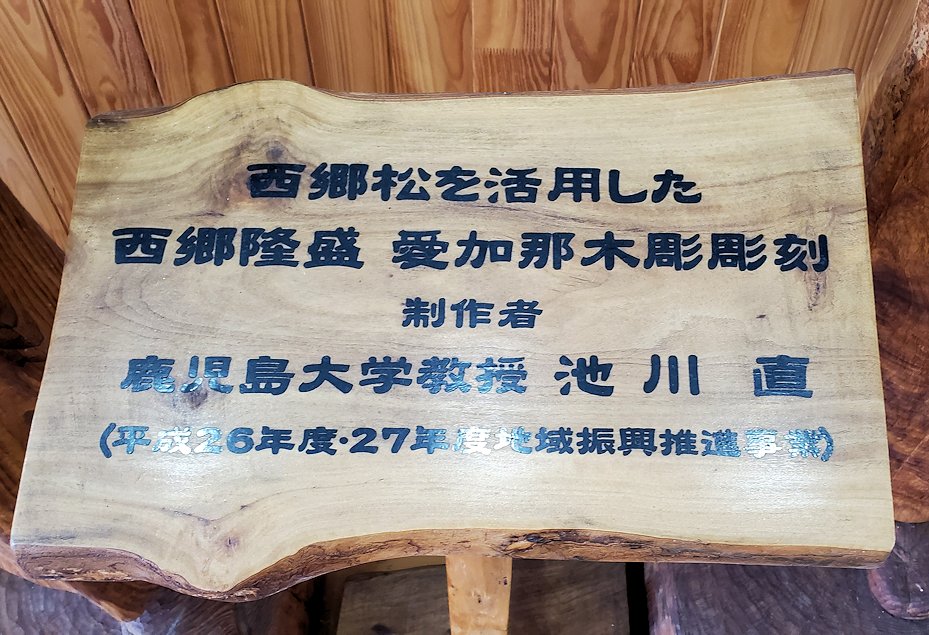

この「りゅうがく館」を訪れると、いきなり西郷松から彫られた西郷隆盛と島妻であった愛加那の像がお出迎えしてくれる。ただこの距離で写真を撮ろうとすると、玄関の自動ドアのセンサーが反応してしまい、何回も扉が開いたり閉まったりを繰り返していたが・・・。

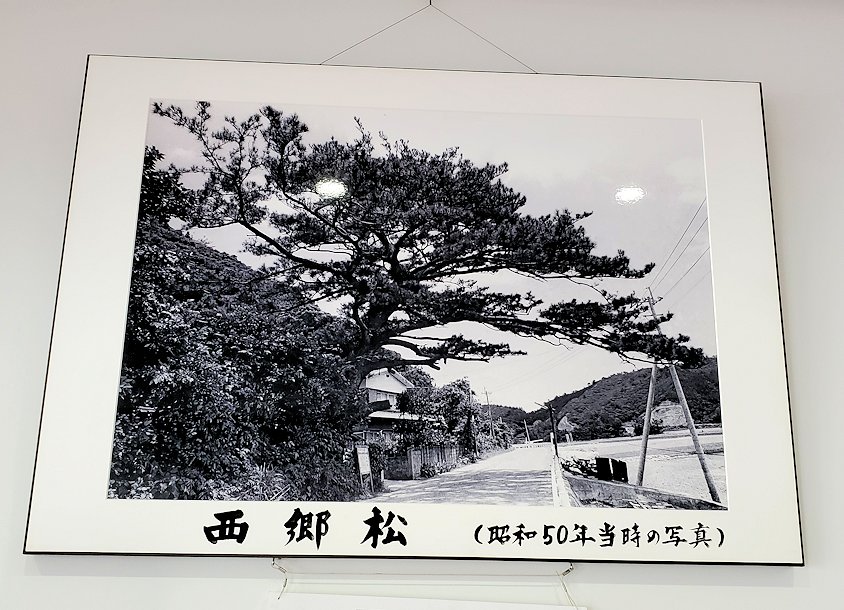

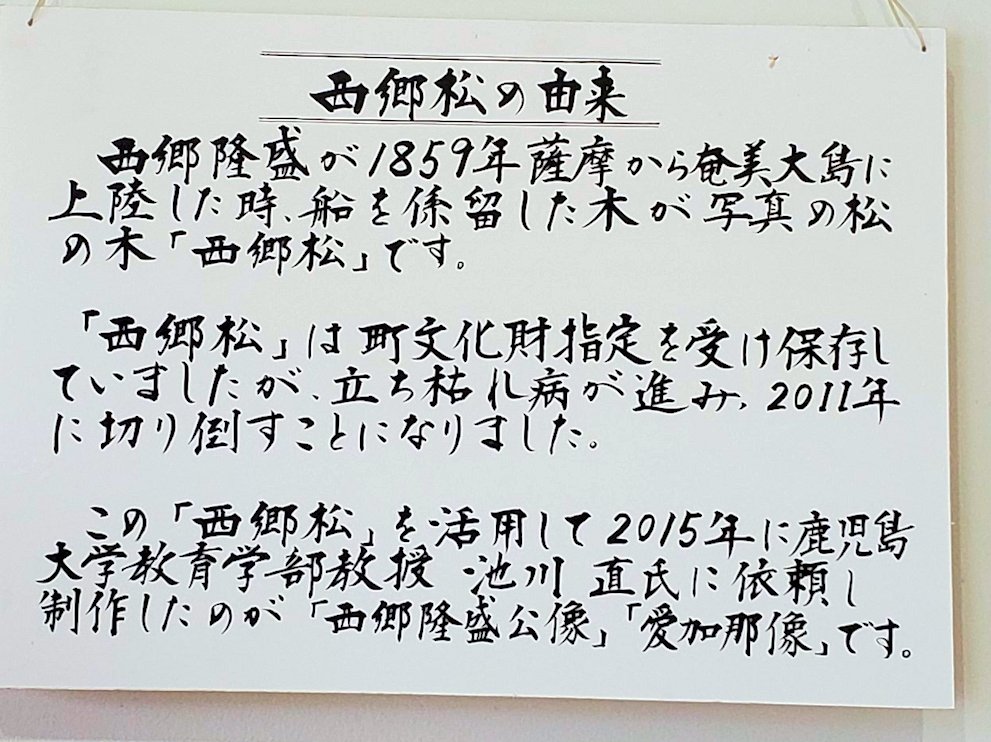

こちらはこの「西郷松」がまだ生えていた、昭和50年(1975年)当時の貴重な写真が飾られている。この付近まで大きな船でやって来て、ロープをこの松に引っ掛けて船を係留していたという。

だから西郷松と言っても、西郷隆盛がこの松の木にぶつかり稽古をしていたとかいう木ではなくて、単に昔は船を係留させる為に使われていた木で、西郷隆盛が来島した時もこの木にロープが掛けられたというだけの木。。

しかし樹齢100年を超す松は2011年に残念ながら枯れてしまい、切り倒されてしまった。しかし何とかその西郷松を後世に残したいという気持ちで、2015年に造られたのがこちらの木の像だったのだ。

西郷隆盛が奄美大島で潜伏中に結婚した、「愛加那」という郷士:龍家の娘。島妻というと夫が将来島の外に出ていくのを理解した上で、当時はよく行われていた結婚だった。なので夫が島を出る際に一緒について行く事は叶わず、一生島からは出られないという風習に縛られていた。

残念ながら生えている立派な姿を見る事は出来なかったけど、このように西郷松が姿を変えて現代にも生きているのを見れて嬉しく思えた。

西郷隆盛は世間から隠されるように、この奄美大島に送り出された。だから目立たないようにと”罪人”のレッテルを貼られてやって来たが、彼の人柄を地元民たちはすぐに見抜いて、島の人気者になってしまう。島妻である愛加那とは2人の子をもうけたが、2人目が生まれる前に鹿児島に戻される事になった西郷。しかしその後は本当の罪人として徳之島や沖永良部島に流される事になるが、その帰りに奄美大島に立ち寄り愛加那やその子供達と僅かな時間であるが一緒の時間を過ごす事になる。

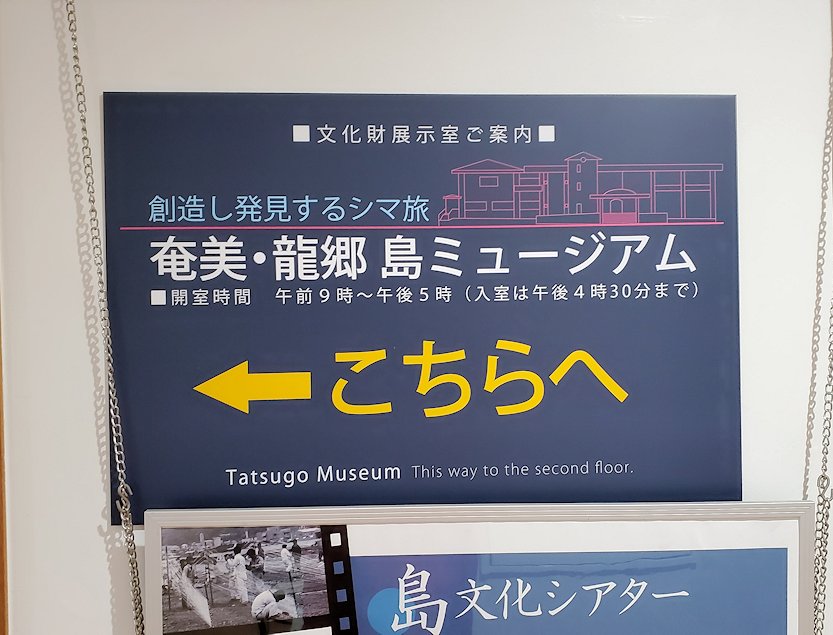

2F「島ミュージアム」へ

こちらのりゅうがく館の2階には、「島ミュージアム」という資料室が設置されている。こちらの入場料は無料なので、立ち寄ってみる事にする。

2階までは階段を登っていったが、前回松山旅行の際に普段乗らない自転車で6~7時間に渡っていきなりサイクリングした影響か、左足の膝下位の骨が階段を昇り降りする衝撃で痛みを発していた。ネットで調べてみると、いきなり激しい運動をした際に骨に負荷が掛かり、痛くなる事があると書かれていた。そしてその処置は骨の成長が追い付くのを待つだけで、完治まで数ヵ月掛かると書かれていた。

この1~2ヶ月は常に痛かったです・・・orz

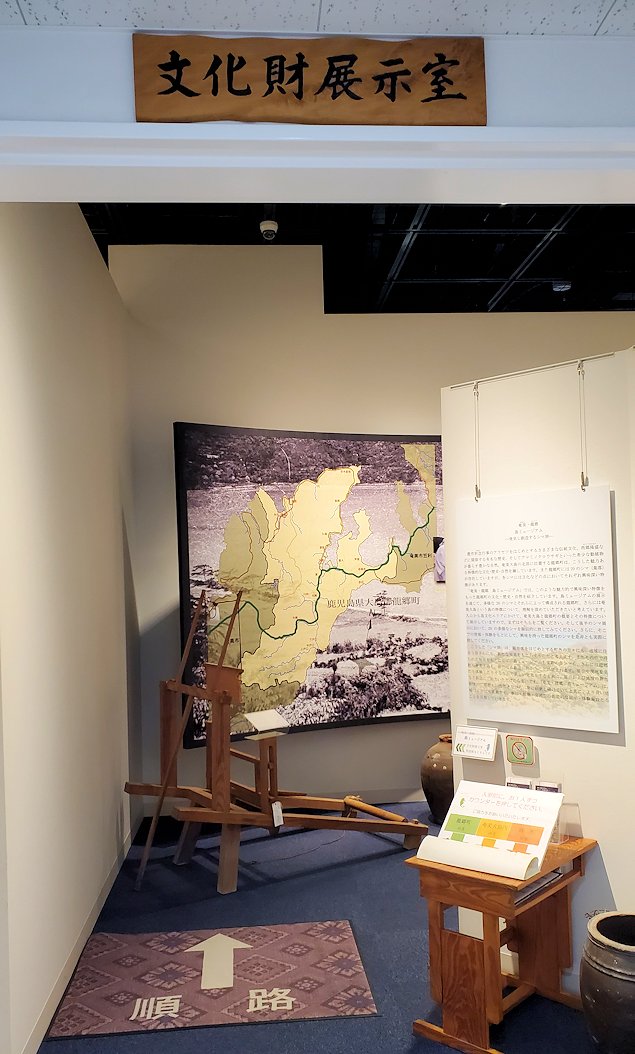

そのミュージアム入口付近には、このように昔の奄美大島にあった茅葺屋根の建物を再現した物が置かれている。

ただこの「島ミュージアム」は残念ながら、内部の写真撮影は禁止となっていた。このミュージアム自体は無料の割に展示品がそれなりに飾られていて、充分に見る価値がある資料館となっていた。

そのミュージアム内で唯一写真撮影がOKとなっていたのが、こちらの奄美大島の固有種である「アマミノクロウサギ(奄美野黒兎)」の剝製。今では絶滅危惧種となってしまっている奄美大島固有のウサギであるが、近年はマングースの駆除などで減少傾向は収まってきているとか。

島国にず~~っと生息していると、新しい天敵などが出現せずに生き残りを掛けた闘いが無くなり、生存本能が弱くなってしまう。だから他所の地域から導入された肉食動物などの前に、簡単に捕獲されて在来種は数を減らしてしまう。

そういった事も地球上では弱肉強食の世界となっているので一般的に見られる光景であるが、地球の多様性を育んできたのは地球上に生きる植物・動物などの多様性である。多様性が無くなれば、種の生存能力が弱まってしまう。そして人間の手によって個体数が落ちていった種は、なるべくこれから手厚く保護していかないといけないのだろう。

このりゅうがく館にはこのような広場や公園なども造られていて、昔にこの地方で使われていた高床式の茅葺屋根建物なども残されている。だから奄美大島でゆったり休憩がしたい場合は、このりゅうがく館が意外とオススメなポイントでもあります。

無料のWi-Fiも使えるし!

りゅうがく館は比較的新しい建物で、こちらはトイレのドア。このようにこの地域の特産品である大島柄となっていて、地域に根差した内装なども取り入れられている。

公園に造られている遊具もこのようになかなかに凝ったものが置かれていて、子供達も充分に楽しめそうな場所になっている。

こちらは昔に奄美大島の郷士:龍家(田畑家)が新田開発に用いた溜池や、防風林の役割をしていた「浦の橋立」が見えている。

何とも気持ちのいい時間を過ごせる奄美大島。それもこのようにいい天気だったからだろう。なお奄美大島は南国地域なので、急に天気が変わってスコールのような雨が降ったりするけど、それも直ぐ止んだりするような天気が多いという。

さて今日は朝イチにシュノーケリング体験をしたけど、午後はもう一つのアクティビティである「マングローブのカヌー」が控えてある。ただマングローブのカヌーは干潮時刻に近い夕方前の時間で予約していて、まだ時間が余っているので住用町にある「モダマ自生地」と「フナンギョの滝」を訪れる事にする。

そしてまず「モダマ自生地」というジャックと豆の木に出てくるような、クネクネとした蔓を持つ植物の群生地を見に行く途中に見つけたのが、こちらの可愛らしい手作りの動物像が飾られている「奄美市立東城小中学校」。

こちらは小学校と中学校が一体となっている学校だが、小学生と中学生を合わせた全校生徒は僅かに約30人。地方に行くと都会では、考えられないような少ない生徒数の学校が多い。ただでさえ日本の総人口は減り続けており、更には地方の過疎化も進んでいるので、これからどうなっていくのだろうか。

そんな学校の写真をちょっと撮ってから、更に車を進めていきます。するとこのように雑草が生い茂って道路まではみ出している景色になってきます。

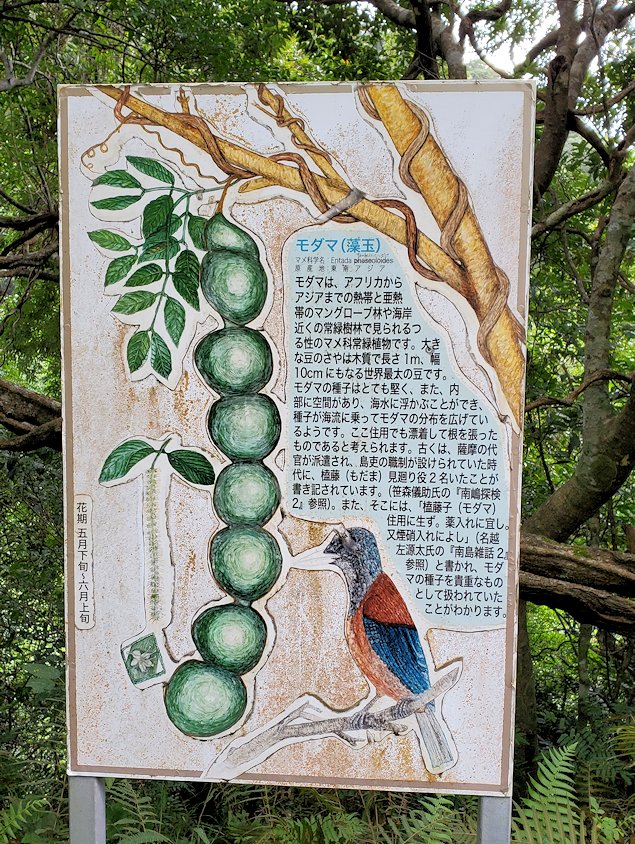

「モダマ自生地」はちょっと場所が分かりにくい所だったけど、先客の車が1台停まっていたので、それを見て近くに車を停める。するとこのようなモダマ(藻玉)についての説明板が、設置されているのが見えた。

車を停めた横に坂を登る道があったけど、この先はこの地域の水源となっている場所に続く道だったので、ここから先は立ち入り禁止となっていた。

モダマ自生地へ進む

ここがその「モダマ自生地」の入口。ゆっくり車を走らせないと、思わず通り過ぎてしまいそうな程に地味な入口となっているし、外側からモダマも全然見えないし。。

この「モダマ(藻玉)」は江戸時代にはその実を薬入れなどに使っていた貴重品だった事もあって、わざわざモダマを見張る役人が2人も配置されていたという。今では奄美市指定文化財で天然記念物となっているモダマなので、絶対にモダマの実や蔓の持ち帰りはしてはいけない。

こんな旅はまた次回に続きます!

よければ下記ブログ村のボタンをポチッとお願いします!

↓↓↓↓奄美大島旅行記:初回↓↓