犬山城&岐阜城旅-14:訪問 2022年9月下旬-完結編

旅行期間:2022年9月下旬(当日旅)

マスクはナンセンス?!

さて「犬山城&岐阜城」を当日旅で訪れた一日も、それぞれの城を見学してそろそろ帰路に就く時間帯となった。

そして帰る為にJR岐阜駅までやって来て、”最後に必ず見ておくべき銅像”があったので、それをじっくりと眺めにいく事にした。

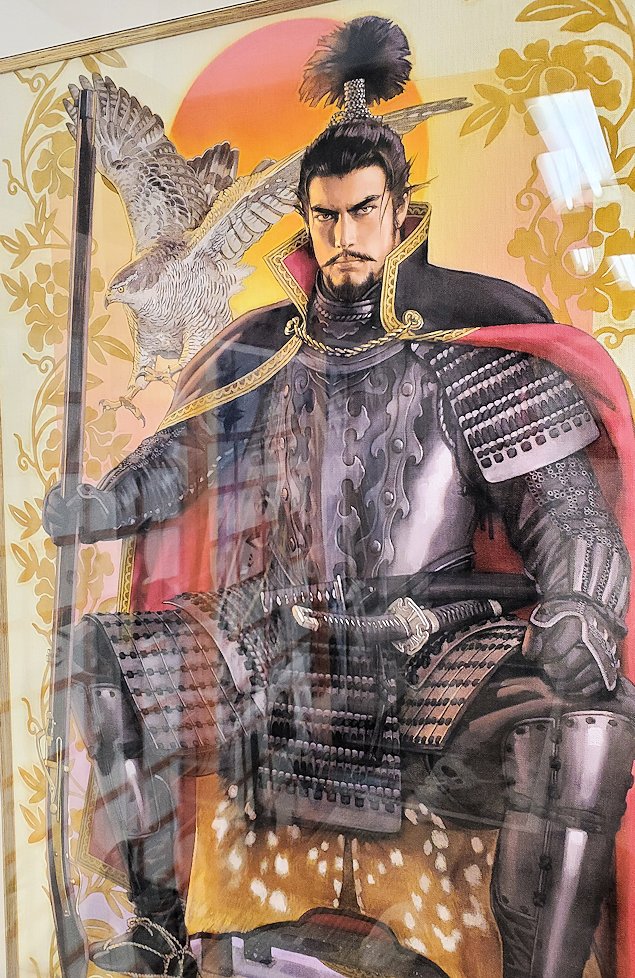

黄金の織田信長の像!

”最後に必ず見ておくべき銅像”がこちらのJR岐阜駅:北口広場に設置されていた、『黄金の織田信長像』だった。

この織田信長像は”岐阜市制120周年”記念として2009年に設置され、台座だけで8mあり、織田信長像も下から見ると小さく見えるけど3mとそれなりに大きな像となっている。

岐阜に来たら、絶対にワシの像を見て帰れよ!

住所:岐阜県岐阜市橋本町1-100 信長ゆめ広場内

日本全国には数多くの銅像が設置されているが、このように金箔が表面に貼られて黄金色に輝く像は少ない。

この金箔は3枚塗りと豪華な像になっているが、それだけ岐阜市が日本全国にアピールしたい人物という思惑を裏返しに感じる。

制作費は約3000万円みたいだな!

ちなみにこの銅像の制作者は田畑 功氏となっていて、先日訪れた長野県松代町にあった「佐久間象山公馬上像」など、このブログにも登場する多くの銅像を制作している人物でもある。

なお、この2022年9月に訪問時はまだコロナ禍だったので、この黄金の信長像にはなんと巨大なマスクが取り付けられていた。

個人的にはこのような立派な信長像には、無地の貧相なマスクは不似合いで、マスクなど早く外した方がいいように思っていた。

ちなみにこの訪問から約1ヶ月後にこのマスクが取り外されたらしく、約2年半ぶりに凛々しい信長の顔を見れるようになっているという。

どうせなら、黄金のマスクを付けて欲しかったぞ!

さっきいきなり降ってきた雨も夕立のような感じで、岐阜駅に着く頃になるとすっかり雨も止んでくれた。

そして帰る前に何か食べて帰ろうという事で、近くのお店を散策する事にしたのである。

そして岐阜駅北口の歩道橋を歩いていると、急にオカンから

あっアカン・・・足が吊ってきた・・・(涙)

との言葉が聞こえてきた。。

年寄りはあまり歩かせてはイカンぞよ!

そして近くのベンチに座り込むオカン。。

アカン、両足が吊ってしもうた・・・

という事で、ここで小休止する。

そしてしばらくして足の吊りがマシになったので、再び近くの飲食店を探す為に歩く事にした。

こちらは岐阜駅から徒歩15分ぐらい歩いた所に店を構えていた、「みそかつ 三和」というトンカツ屋さん。

そこそこに評価が高くて雰囲気もボク好みだったのだが、この時は残念ながら”テイクアウト・オンリー”で店内での食事は不可となっていた。

※2023年現在は、再び店内での飲食を再開しているようです。

オカンは「店内で座ってゆっくり食事がしたい!」という要望だったので、このお店はパスして再び歩く事に。。

という事で歩いてきた道を引き返して、再びJR岐阜駅に戻っていく。

こちらの通りは「玉宮通り」という、岐阜駅に繋がる飲食店が立ち並ぶ通りであるが、この辺りは仕事帰りのサラリーマンなどが飲みに行くお店が多かった。

「とんかつ田なか屋」でトンカツを味わう!

そして再びJR岐阜駅周辺に戻ってきて、オカンの足腰も限界に近づいていた事を考慮し、駅近くの「岐阜シティ・タワー」という巨大なビルの中にある「とんかつ田なか屋 岐阜シティ・タワー店」に入る事にした。

今日の晩飯は「トンカツ」モードになっていたので、さっきの「味噌カツ」も食べたかったけど、普通のトンカツも食べたかったのだ。

向かいには、何とか席に座れてホッとしているオカンの姿が見える。

今日はあまり歩いていない印象だったけど、木曽川遊歩道周辺を歩いたりで、意外と結果的には歩いていたという。

2万歩は軽く超えてますよ!(怒)

そしてボクのオーダーしたのはこちらの「名物ヒレとんかつ(3枚)」である。

なお、トンカツの枚数は4枚や5枚と追加可能であるが、油っこい食べ物なので食べ過ぎは要注意である。

そしてこのトンカツを付けるタレは、「トンカツソース」と共に岐阜だけあって「味噌ソース」も用意された。

個人的にはあまり味噌ソースを付けてのトンカツは好きではなく、やっぱり食べ慣れた「トンカツソース」の方が美味しく感じた。

岐阜に来たら、味噌三昧せなアカンぞ!

やっぱりトンカツというと、カラッと揚げられていて、中のヒレもしっかりした味で美味しい。

こんな美味しい料理が意外と世界中で食べられていないとは不思議に思えるが、宗教上の理由で豚を食べれない人々も多いので、トンカツが世界中に拡がらない要因の1つともなっているのかもしれない。。

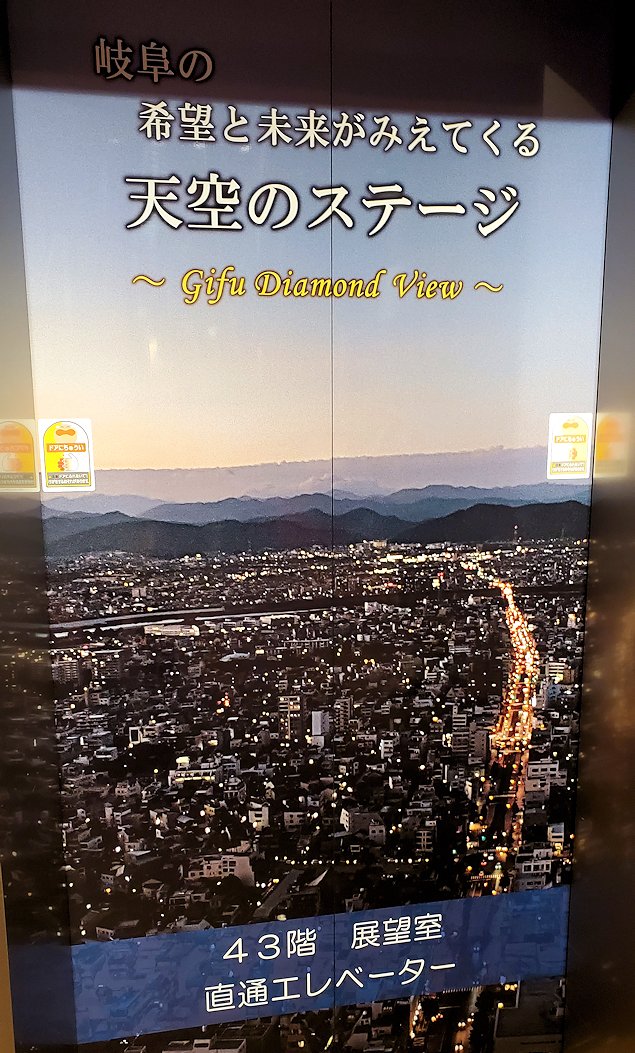

そしてこの駅チカの「岐阜シティ・タワー」に来たのは、ただトンカツを食べる為だけではなく、この建物の43階最上階に「スカイラウンジ」なる無料展望台が設置されているからだった。

このように大きな駅近くのビルや市役所/県庁などの建物には、上層階に無料展望台が設置されている事が多い。

だから観光客にとっては「地元の市役所や県庁を訪れる」という発想すらしない事が多いが、事前に高層階の展望台の有無を調べていくと、意外と知られていない穴場となっている事が多いのである。

地元の市役所や県庁や高層ビルの上に設置されている、無料の展望台を事前にチェックしよう!

●岐阜市役所・・・15&17階に「展望スペース」(無料)あり

●岐阜シティタワー43・・・43階に「展望スペース」(無料)あり

「43階スカイラウンジ」からの夜景!

そして「岐阜シティタワー43」の43階に設置されている、無料展望台ともなっている『スカイラウンジ』に到着する。

この訪問時には他の見学している人は2人ぐらいしか居なく、あまり人気が無さそうな場所にも思えてしまったが。。

この43階『スカイラウンジ』は地上152mの高さに設置されているので、周辺の景色が抜群に見られるスポットとなっている。

こちらはJR岐阜駅と、その北口に新しく再開発で綺麗に造られた広場が見えている。

ワシの黄金像もライトアップされとるぞ!

この「岐阜シティ・タワー」は2007年に建設された高さ162.82mの高層ビル&マンションで、この高さは岐阜県で最も高いビルだという。

それと中央の奥に向かって”光の道”にも見えるのは、「忠節橋通り(ちゅうせつばしどおり)」。

国道ともなっているだけに、忠節橋通りは車のヘッドライトの影響で、より輝いているように見える。

そしてこちらは展望台から北東側を眺めた景色だが、黒い隆起した物体の頂点に小さく光っている光が、先程まで訪れていた「岐阜城」である。

う~~ん、岐阜城の夜景はイマイチやな・・・

もっと大きな城を創るぞ!

という事で岐阜の夜景まで堪能した為に、そろそろ今度こそ帰路に就く事になる。

帰る前に駅近くのお土産屋さんを除くと、”長良川の鮎”を使ったお土産が多数販売されているのを見かける。

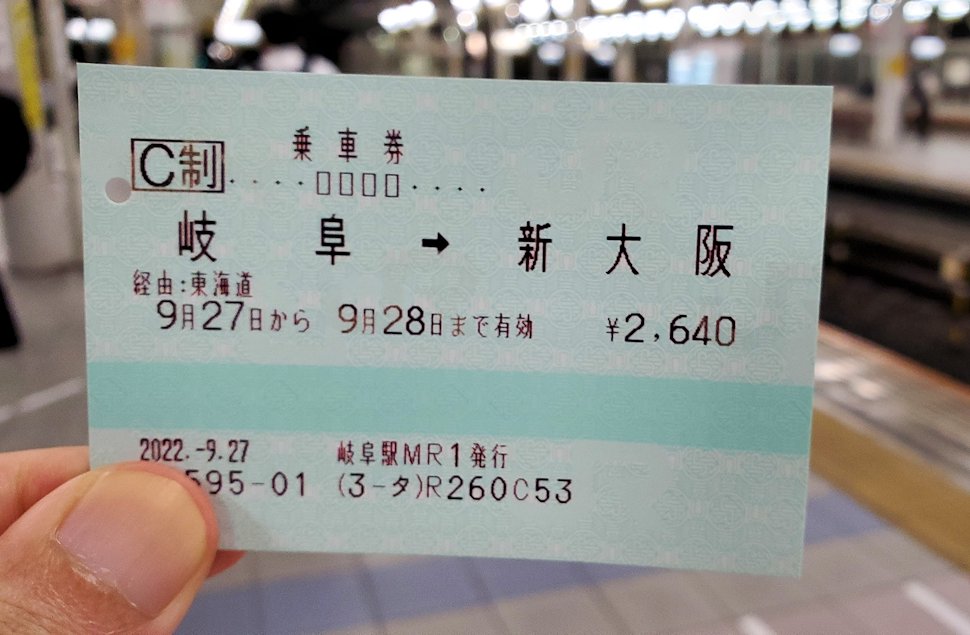

そしてJR岐阜駅から、特急を使わずに大阪までJRの快速電車に乗って帰る事に。

初めて来た岐阜市だったけど、たった半日の滞在で帰るというのも、ちょっと勿体なく思う瞬間でもあった。。

<まとめ>

今回の旅での一番の目的は、日本全国に12個残されている”江戸時代から現存する天守”の1つである「犬山城」を訪れる事にあった。

最近の国内旅で日本全国を巡っていくうちに、その地方の街の中心地に造られていた城に、その地方の歴史が詰まっている事を知って、どんどんと他の城に行きたくなってきたのである。

日本全国には多くの城跡があり、中には戦後に再建された城や、元々は天守閣が存在していなかった城に”模擬天守”が造られていたりする。

しかし犬山城のように、”江戸時代から現存する”「現存天守」の存在は別格で、今から約150年以上も前の江戸時代の雰囲気を大いに感じられるので、次々に行きたくなってしまった。

現存天守は勿論江戸時代に造られた建物ばかりなので、当然のように木造建築物となっている。

しかし、明治時代以降に大改修が行われており、一部には新しい木材なども使われていたりしている。

全国に12個ある現存天守は、この犬山城を訪れた事により、その内の9個を制覇した事になる。

現存天守もそれぞれに色んな個性があり、色々と見学していく毎に知識が付いていき、天守の違いなどについて詳しくなっていく。

こちらは犬山城天守最上階から眺めた、長良川などが見える西側の景色である。

犬山城脇には一級河川:木曽川が流れており、犬山城の城下町はこの木曽川の恩恵を大いに利用して発展した場所でもある事が分かる光景となっている。

そんな犬山城は全国的にも珍しい”個人所有物”となっていた城でもあった。

犬山藩を長く治め続けた成瀬家が、明治時代以降に版籍奉還によって一時は手放したものの、1891年に発生した『濃尾地震』によって半壊した犬山城の修復を前提として、再び所有権が渡ってきたのである。

※現在の犬山城の所有権は、2004年に「財団法人:犬山城白帝文庫」に移管済

犬山藩の歴代藩主をしてきた成瀬家は、元は尾張藩の家老だった事もあって、長年大名とは認められない時代を送っていたという。

江戸時代途中にはそのような評価を覆す為に、”独立国”的な立場を得る為に藩主が邁進したものの、結局その評価は覆る事はなく、明治時代を迎える事になったという。。

そして犬山城はこのように古い天守内を見学するだけではなく、北側の木曽川対岸からの眺めが非常に素晴らしい城でもある。

”日本のモンサン・ミッシェル”的な、素晴らしい景観を楽しめる場所になっている。

この木曽川では昔に何度も川が氾濫して、江戸時代半ばには薩摩藩によって”木曾三川”の河川改良工事が行われた。

その河川改良工事によって木曾三川周辺に住む人々の暮らしは向上したが、薩摩藩は莫大な工事費用を負担し、更に工事の際に200人近くの死者を出した為に、薩摩藩の歴史にも残る『難工事』ともなった。

それとこの木曽川上空で爆音と共に飛んでいたのが、こちらの自衛隊の飛行機。

近くに各務原飛行場があり、そこが航空自衛隊の大きな基地でもあるので、しょっちゅう自衛隊の飛行機が飛び交っている姿を眺める事が出来る。

そして”犬山城のついで”に訪れたのが、織田信長が築いた「岐阜城」であった。

「”岐阜城のついで”に訪れた犬山城」の間違いじゃ!

岐阜県は中部地方なので『味噌料理』が豊富にあり、郷土料理となっている。

特にこの「芋田楽」は”岐阜味噌”がたっぷり塗られており、”味噌と共に歴史を重ねた岐阜”を味わえる料理ともなっていた。

それと岐阜市内を流れる代表的な川として、こちらの「長良川」は全国的にも有名な川でもある。

この長良川では鵜飼いによる「鮎採り」が名物となっていて、その鵜飼見物客で例年賑わう川でもある。

それと共に岐阜城の麓には、こちらの稲垣退助の銅像も置かれている。

この岐阜城の麓は、なんとあの名言『板垣死すとも自由は死せず!』を残したとされる、遊説中に暴漢に襲撃された場所でもあった。

そんな場所にある岐阜城は、標高300mを超える金華山の山頂に造られている城。

戦国時代には織田信長が立派な城を築いた場所としても有名だが、江戸時代にはその初期に廃城となってしまって、意外にも明治時代の後半まで約300年間に渡って、城が無かった場所でもある。

そんな山の上に造られた模擬天守の岐阜城まで向かうには、ロープウェイを使うか、自分の足で登山道を登るかという選択肢にブツかる。

今回の登り時には、最も難易度が高いという『馬の背登山道』を選んでみた。

『馬の背登山道』はこのようにゴツゴツとしたチャートの岩盤が露出した道ばかりの急斜面となっていたが、逆にこの登山道を自分の足で登った事により、この金華山が構成されている地質の知識を得る事に繋がったと思う。

それと共に登山道でよく目にしたのは、このように木の根っこが剥き出しになっている光景だった。

まるで「木がこれから動き出そう」としているかのような、ちょっと異質な雰囲気に思えてしまう。

しかし、実際の所はこの登山道を多くの人が歩いた事もあって、そこにあった土が柔らかくなってしまい、大雨が降った際にその上にあった土が徐々に流されていき、今ではこのように根っこが露出してしまっているそうだ。

そして馬の背登山道を登るメリットの1つには、こちらの岐阜城の石垣跡なども見られる点である。

そして自分の足で20~30分ほど掛けて登ってきただけあって、山頂にそびえる岐阜城がより素晴らしい城に思えてしまう。

このような印象はロープウェイで登った人より、実際に自分の足で山を登った人の方が受けやすいだろう。

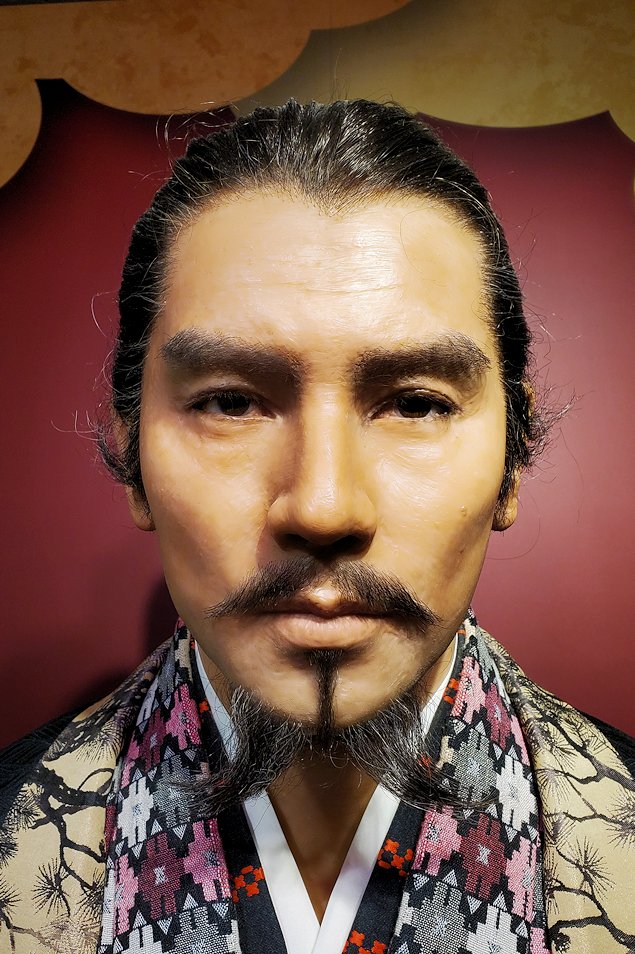

そんな岐阜城には、こちらの「織田信長」の座像(複製品)が展示されている。

この座像は織田信長の一周忌に秀吉が造らせた像だとされており、信長亡き後に時代の覇者を引き継いだ者が秀吉だったのが、間接的に理解できる品でもあった。

「織田信長」という人物は、その後年に大きく人物像が脚色され過ぎているような印象を受ける。

確かに南蛮文化に人一倍興味を示し、ポルトガルから渡ってきた黒人奴隷を配下に採用したりと、好奇心旺盛な人物だったのは確かなのだろうが。

岐阜城は徳川家康が全国を支配した江戸時代初期に潰され、織田信長の居城だった岐阜城は廃城となり、また一般人が立ち入れない場所になってしまう。

苦しい過去を経て時代を制した徳川家康は、豊臣秀吉と共に織田信長の歴史も消し去りたかったのかもしれない。

そんな岐阜城の天守最上階からは、犬山城では木曽川が見えていたように、ここでは長良川が見えている。

この岐阜城の城下町も長良川の水運を大きく活用した場所であり、大きな川と人類の発展の歴史を見られる場所となっていた。

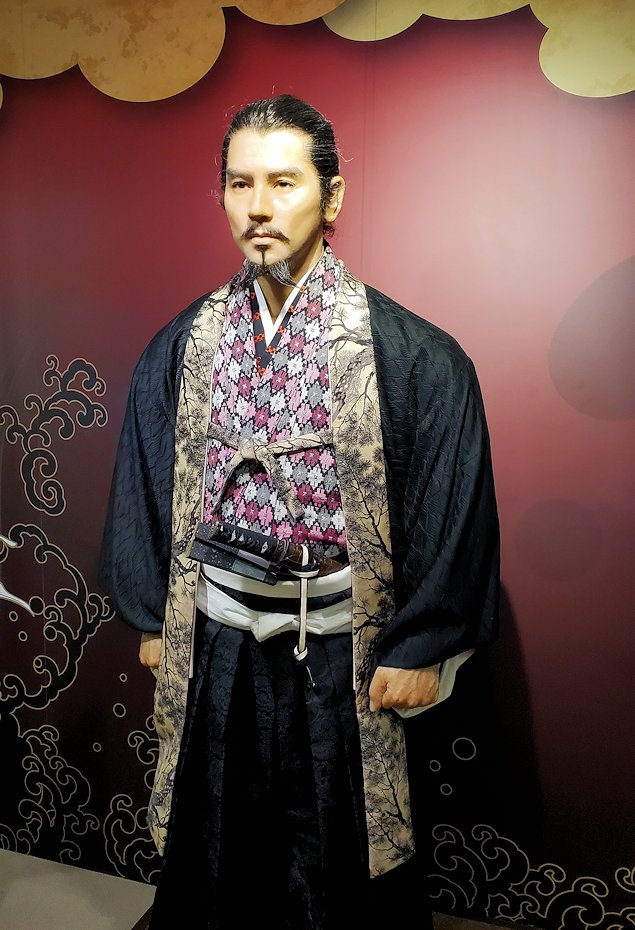

そして岐阜城脇の資料館には、2020年の大河ドラマ『麒麟が来る』で斎藤道三役を演じていた、俳優の本木雅弘氏の蝋人形が置かれていた。

もう50歳代半ばとなった本木雅弘が演じた、信長の義理の父である斎藤道三がハマリ役で、主演の明智光秀や織田信長などが霞む程の存在感を見せていたという。

個人的には戦国時代で一番好きな「織田信長」であるが、その信長が築いた豪華絢爛な岐阜城や安土城などの建物が現存していない事が何よりも残念に思う。

「もし、信長が本能寺の変で死なずに、天下を制覇していたら?」

と、ついつい妄想してしまう事がある。

そんな時は光栄が発売している歴史シュミレーションゲーム『信長の野望』や『太閤立志伝』で、織田信長を主人公として使い、本能寺の変を未然に防いで、信長による天下統一プレイを楽しむのがオススメである。

こんな旅はまた次回に続きます!

よければ下記ブログ村のボタンをポチッとお願いします!

↓↓↓↓犬山城&岐阜城旅:過去分↓↓