九州縦断旅:鹿児島編

旅行期間:2020年8月中旬~下旬

近代日本史に影響を与えた男

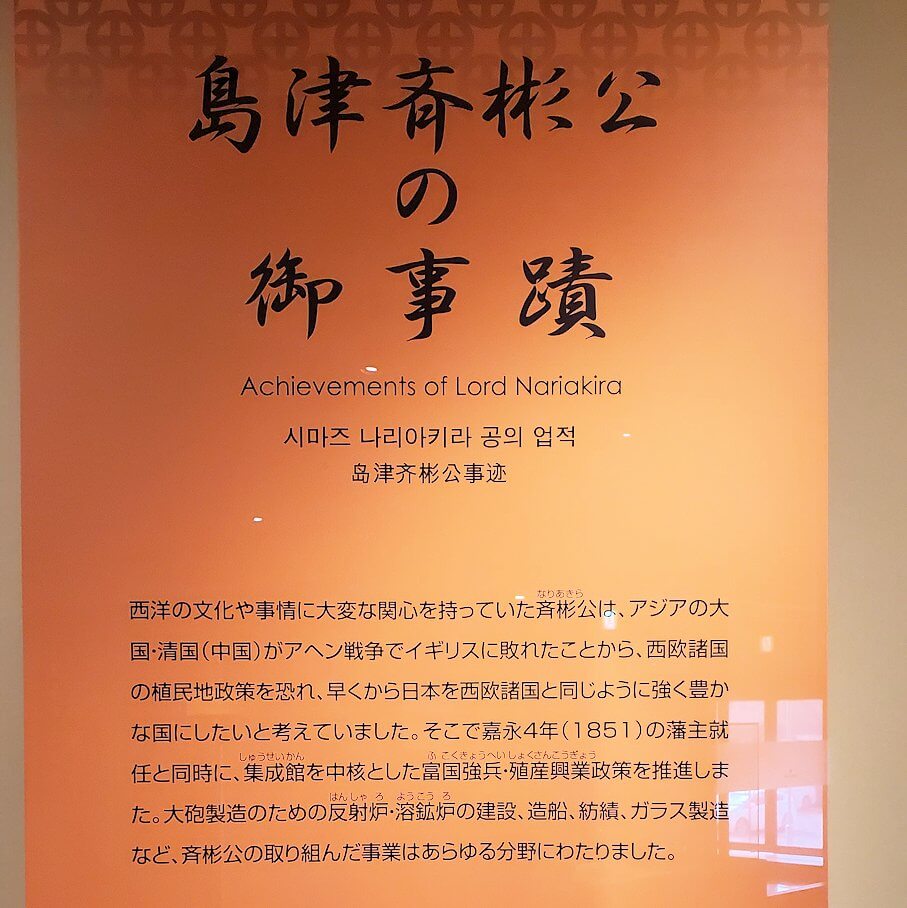

さてまた前回に引き続き、鹿児島市内にある照国神社の「照国文庫資料館」で薩摩藩及び島津斉彬についての勉強はまだまだ続きます。興味を持って見れば楽しい歴史だけど、全然歴史に興味ない人からすれば退屈な場所。

ボクからしたら、宝の山にしか見えないものばかりが置かれてます!

おいどんも、宝の山に見えるでごわす!

「照国文庫資料館」の見学

こちらはこの照国神社で祭神として祀られている、薩摩藩第11代藩主「島津斉彬」である。江戸時代に続いた薩摩藩では12代に渡って藩主が続くが、その中でも別格級に神様扱いされている島津斉彬。実際に薩摩藩の民達がどう思っていたかは分からないけど、その後討幕に関わる部下達からは雲の上の”お天道様のような存在”として崇められていたという。

ペリー来航による動乱時期

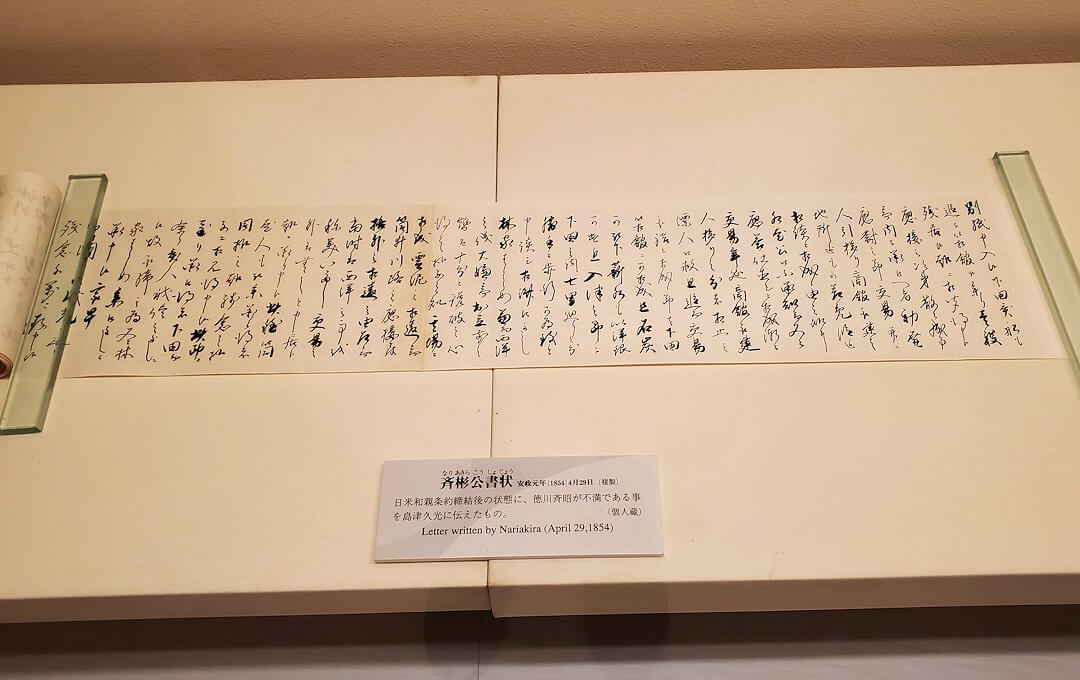

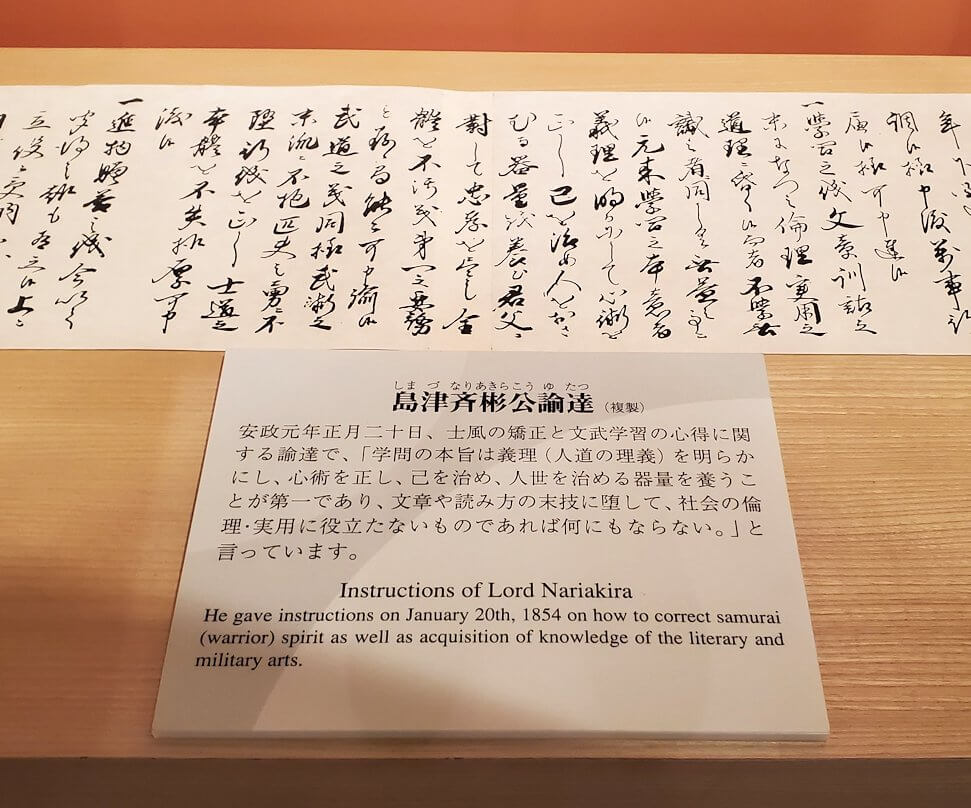

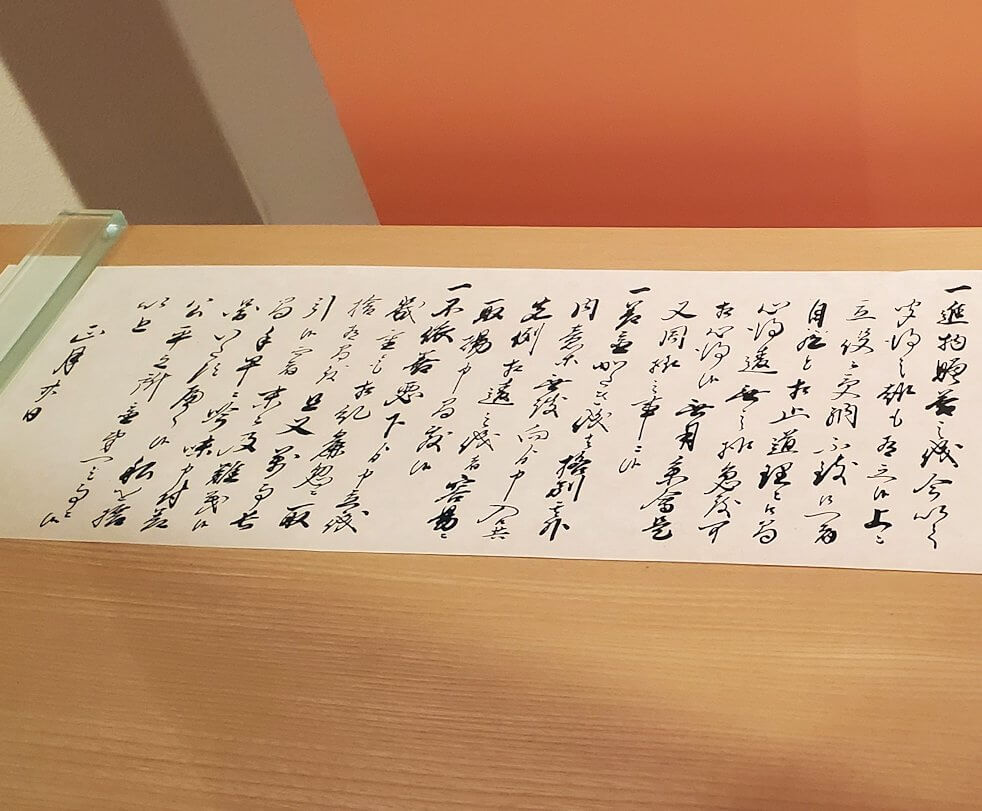

こちらには島津斉彬が直筆(複製)で1854年4月29日に、国元(薩摩)に居る異母弟の島津久光宛てに送った連絡書である。なおこちらの書状は、ペリー来航で強引に迫られたアメリカとの和親条約に対して、不満を持つ徳川斉昭の事が書かれている。徳川斉昭とは常陸水戸藩:第9代藩主であり、この水戸藩は水戸徳川家(徳川家康の11男:徳川頼房を祖とする家系)で徳川御三家の1つでもある。そして江戸幕府最後の将軍となる第15代将軍:徳川慶喜の父親でもある。なお徳川斉昭は強硬攘夷派(外国勢と戦う考え)で、江戸幕府からは煙たがられる存在となっていた。それもあって、後程強制的に隠居を命ぜられる事になる。

ちなみにこの江戸時代は藩主や世子は基本的に江戸の屋敷に住んでいて、国元へ行くには江戸幕府の許可が必要であった。そして江戸幕府からの許可が出ても藩主が国に帰る際には、大名行列としてその大名の威信を見せつけて移動する必要があり、国へ帰るだけで数十億の費用が掛かっていたという。

なので国元に連絡を取る為には勿論今みたいに電話やFAXが無かった時代なので、このような大名直々の直筆での書状を書いて、これを飛脚便に渡して江戸から薩摩まで送らせていたのである。通常の飛脚であれば江戸と薩摩間を40日で走るのであるが、藩主などの重要な書は早飛脚という専属の飛脚で半分の約20日で届けられていたという。

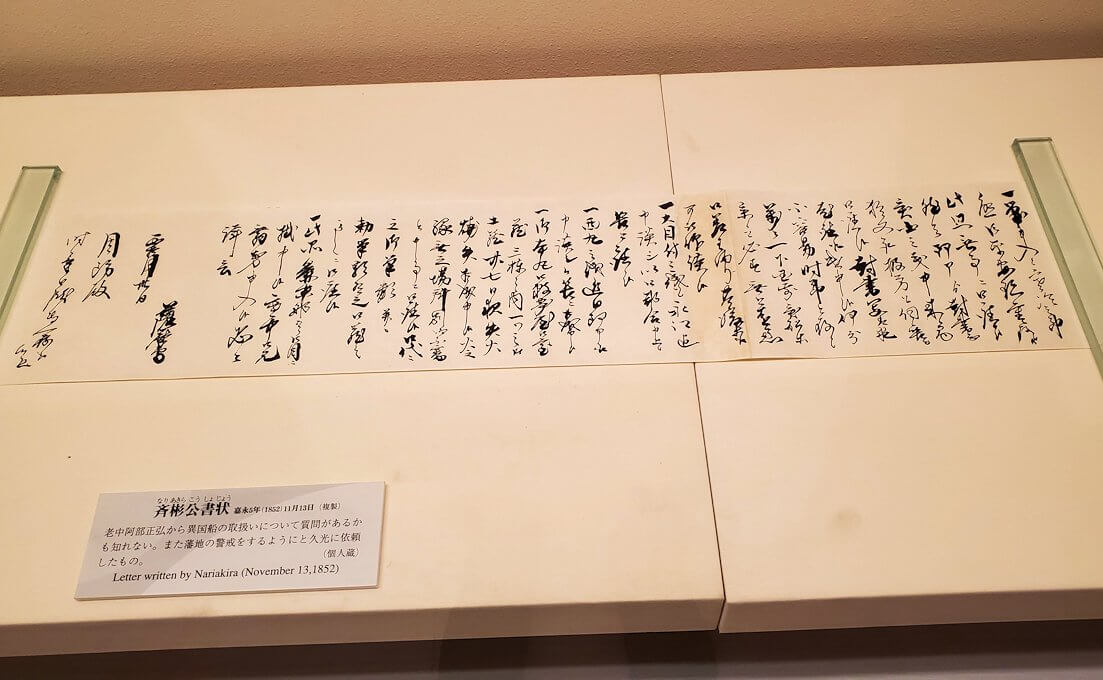

こちらも島津斉彬直筆の連絡書(複製)で1852年11月に書かれたもの。その年1852年7月にオランダ大使を通じて「アメリカが条約締結を求めて、翌年にペリー率いる艦隊が日本にやって来る」という警告が届く。江戸幕府内では開国派と攘夷派が激しく攻め合い、それらをまとめ上げようと苦心していた老中筆頭:阿部正弘が、懇意にしていた島津斉彬に相談した事が事詳細に報告されているという。

こちらも斉彬の書状で1852年とまだペリー来航前であるが、外国船がやって来た時の為に準備を備えておくようにという内容となっている。この時点で琉球王国に訪れていたフランスなどの再訪に備えて、琉球王国に薩摩藩の部隊を特別に派遣していた。

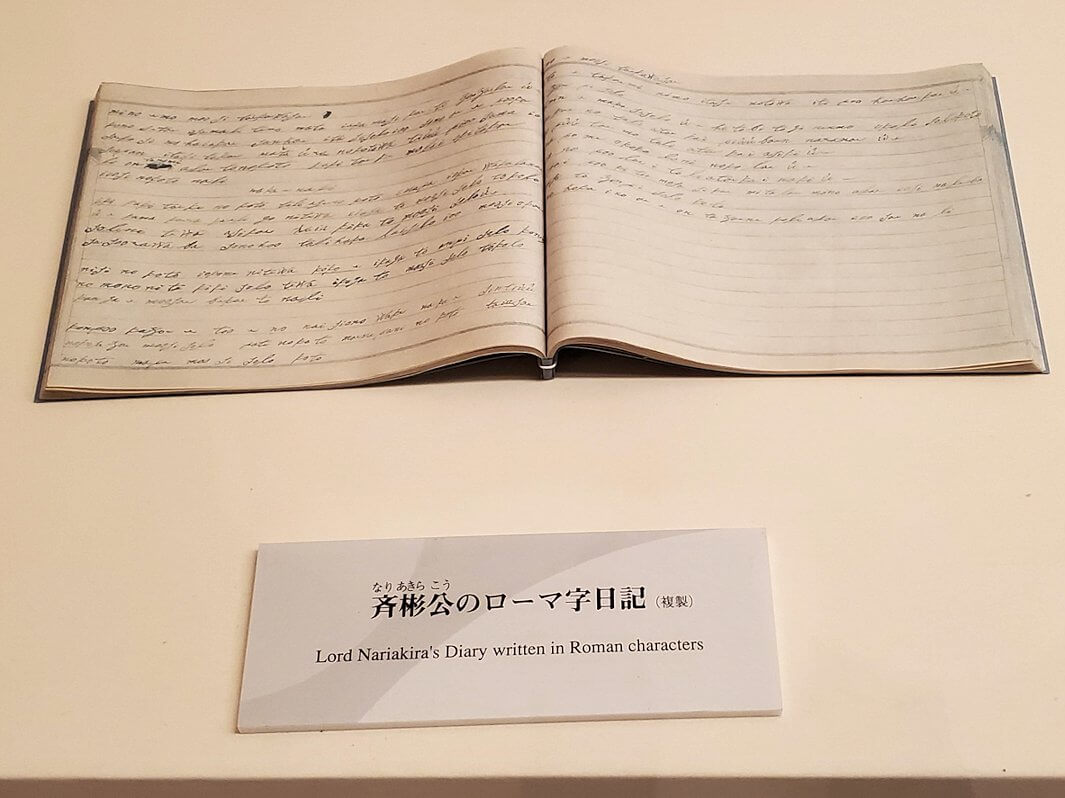

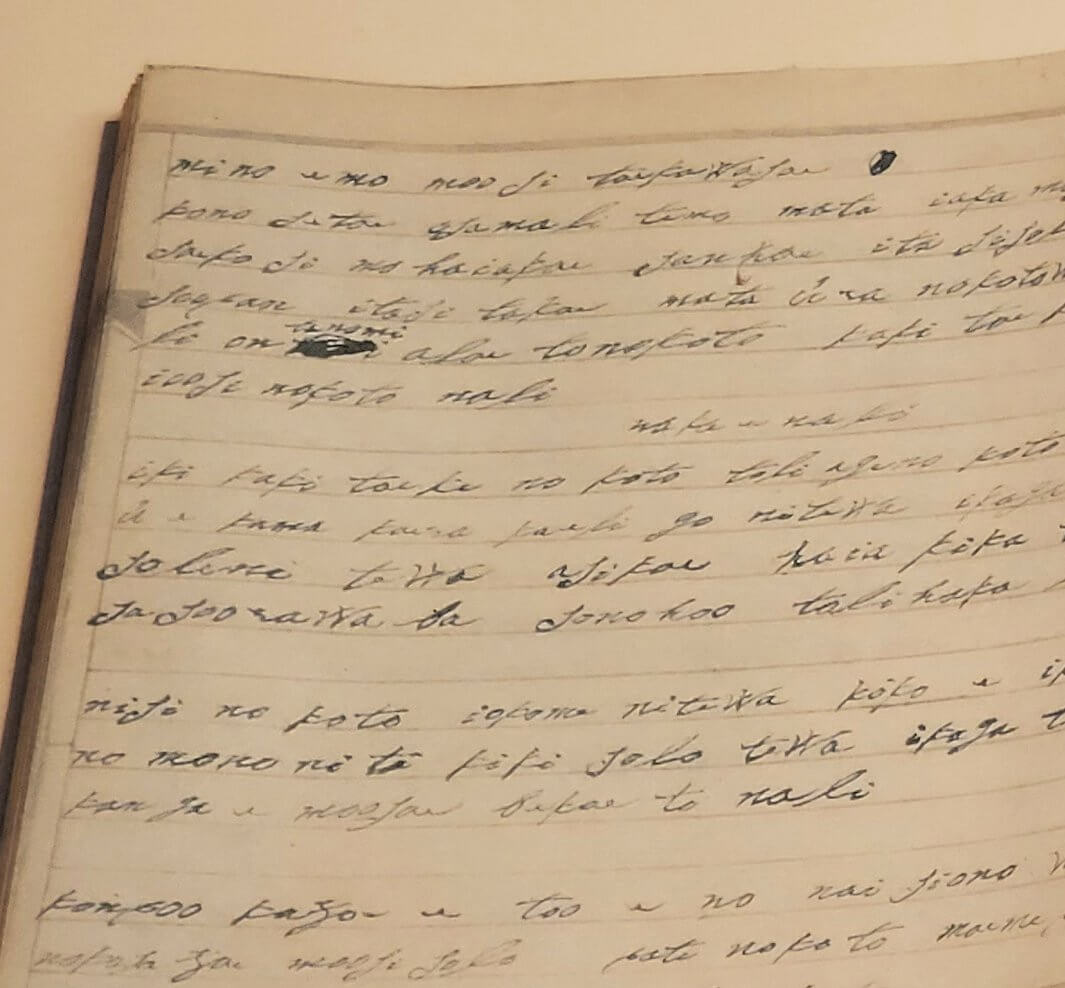

こちらは島津斉彬がローマ字で書いたとされる日記の複製である。斉彬の曾祖父:島津重豪のローマ字で書いた書状が残っているが、その蘭癖は隔世遺伝として曾孫の斉彬に受け継がれていたようだ。

ただローマ字と言っても筆記体で書かれているので、ちょっと読みづらい・・・。

おいどんにはサッパリ読めんでごわす!

当時の江戸幕府はこれまで鎖国を続けてきたから、今までと同じように殻に籠っていれば、諸外国などは見向きもしなくなるという考えが多かったという。1853年にペリーが来航した際も第12代将軍:徳川家慶が大病を患っていたので、約1年間返答を保留するという考えをペリー提督に伝えた。

しかしペリー提督は最初から融和的に日本に近づくよりも、恐怖感を与えて強硬に開国を迫る方が効果的だと考えていた。なのでその返事を聞いても直ぐに国へは戻らずに江戸湾に駐留し、外国船の脅威をまざまざと江戸の人々に見せつけた。そしてペリー提督が日本に戻ってきたのは1年後ではなく、まだ1年も経っていない半年後に敢えて日本を訪れて強硬に開国を迫ったのである。

このペリーが再来航した時は、将軍:徳川家慶が亡くなったばかりで日本は混乱状態だったごわす!

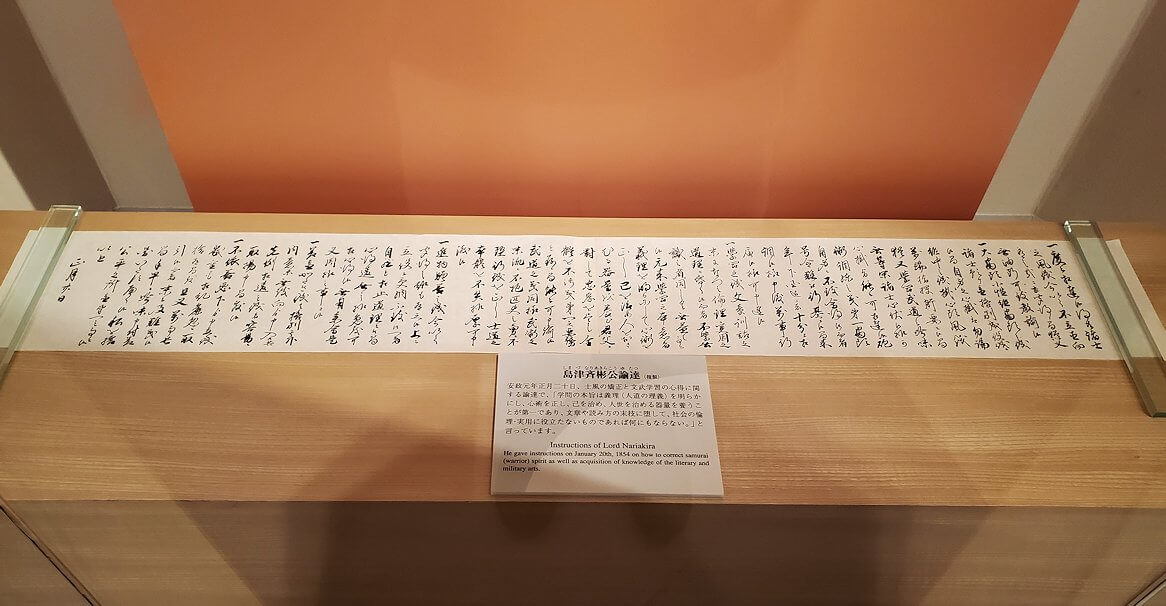

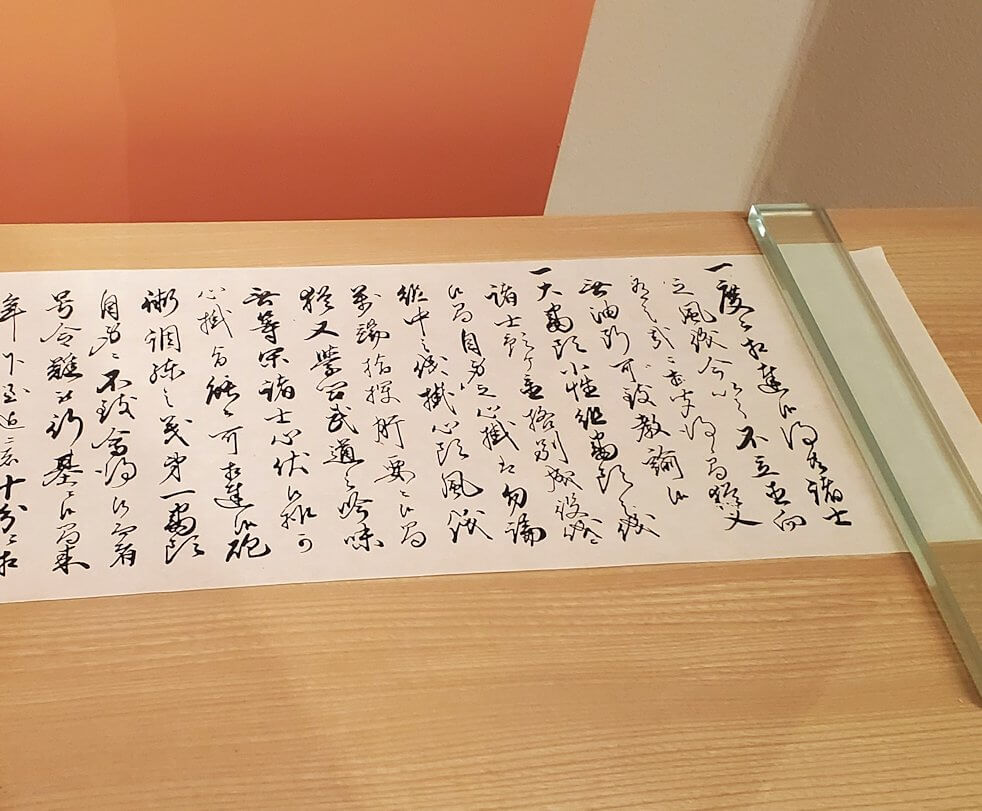

こちらにも書状がまた置かれている。昔は誰かに連絡するにも毎回このような書状を用いていた。それにしてもこれだけ長々と書いて、「文字や文章の間違いをしなかったのか?!」という事が気になる。

毎日何通も書状を書いていた時代だから、そもそも間違える事自体あまりなかったタケ!

こうやって昔の人が書いた書状を眺めると、その達筆さに感動する。藩の跡継ぎ(世子)となった時点で色んな英才教育がなされていた時代なので、特にこういった書状を書く用に書き方なども徹底的に鍛え上げられたのであろう。

直筆の文字にはその人の性格が出るというけど、見事な書状です!

確かにボクの小さい頃はパソコンとか携帯電話とかは殆ど普及していなくて、なんでも直筆で書いていた記憶がある。しかし社会人になってからはパソコンでの作業がメインとなって、段々と文字を書く事が少なくなってきた。そして仕事を辞めた今は、まず長文を書く機会すら無くなっている。このブログ記事のように文字を書くのではなく、全て打ち込むようになっているので、たまに直筆で字を書こうとすると、間違えたり自分の字が汚くなっているのを見て自分で自分に驚くのである・・・。

当時の日本でこのような書状が、日本各地の至る場所を駆け抜けていたのであろう。それと共に国内の移動は徒歩や走りがメインだったなんて、現代に生きている人には想像が出来ないような世界であった。

約200年という時間が経つだけで、人間界は大きく様変わりしてしまったブヒ!

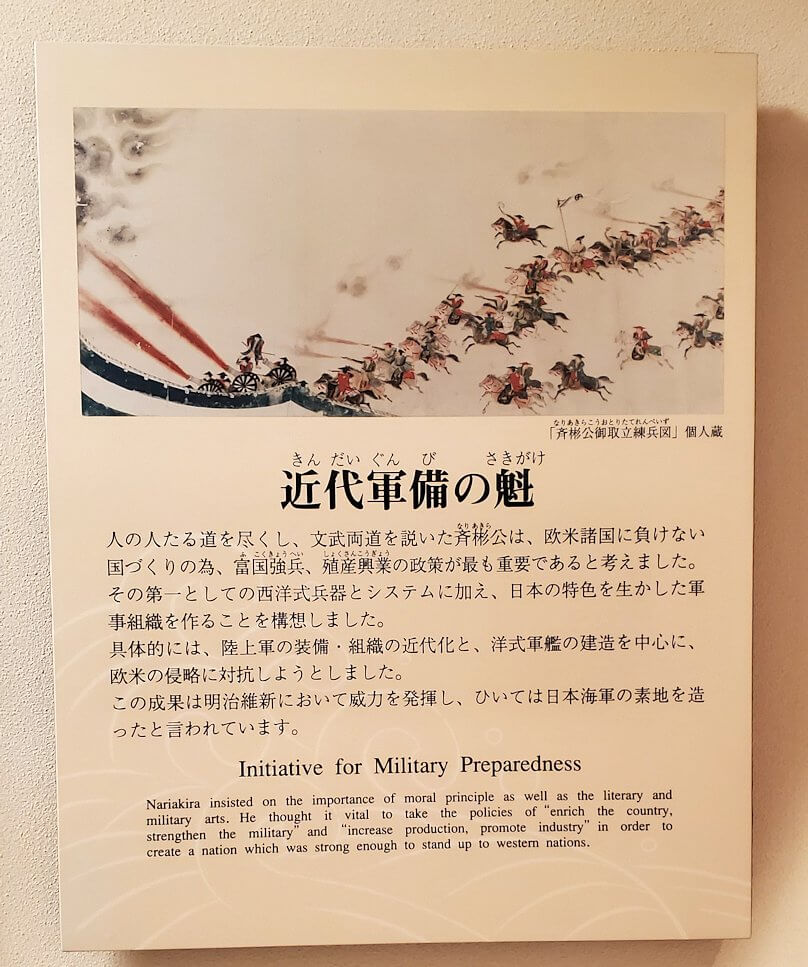

そしてヨーロッパ勢の船が毎年のように押しかけてきて、薩摩藩は琉球王国を支配していたのでその影響を大きく受けていた。というのも外国船はまず南側からやって来るので、琉球王国に次々と上陸してきたからだ。そして島津斉彬はペリー来航の脅威を感じていた老中筆頭:阿部正弘に、大砲付きの洋式軍艦の製造を願い出た。

なおこの江戸時代には幕府が諸藩に、大砲付きの戦艦のような大型船の建造は一切禁止にしていた。その為にペリー提督が乗ってきた戦艦に比べると、当時の江戸幕府が所有していた船は小舟位しか見えなかったという。そして老中筆頭:阿部正弘より薩摩藩に特例として「琉球大砲船」の製造許可が下りる。それはあくまでも琉球王国の外国船として、普段は琉球王国~薩摩間の貿易に限定使用し、有事の際には軍事利用をするという内容だった(ペリーが来航後には大船造船が解禁される)。

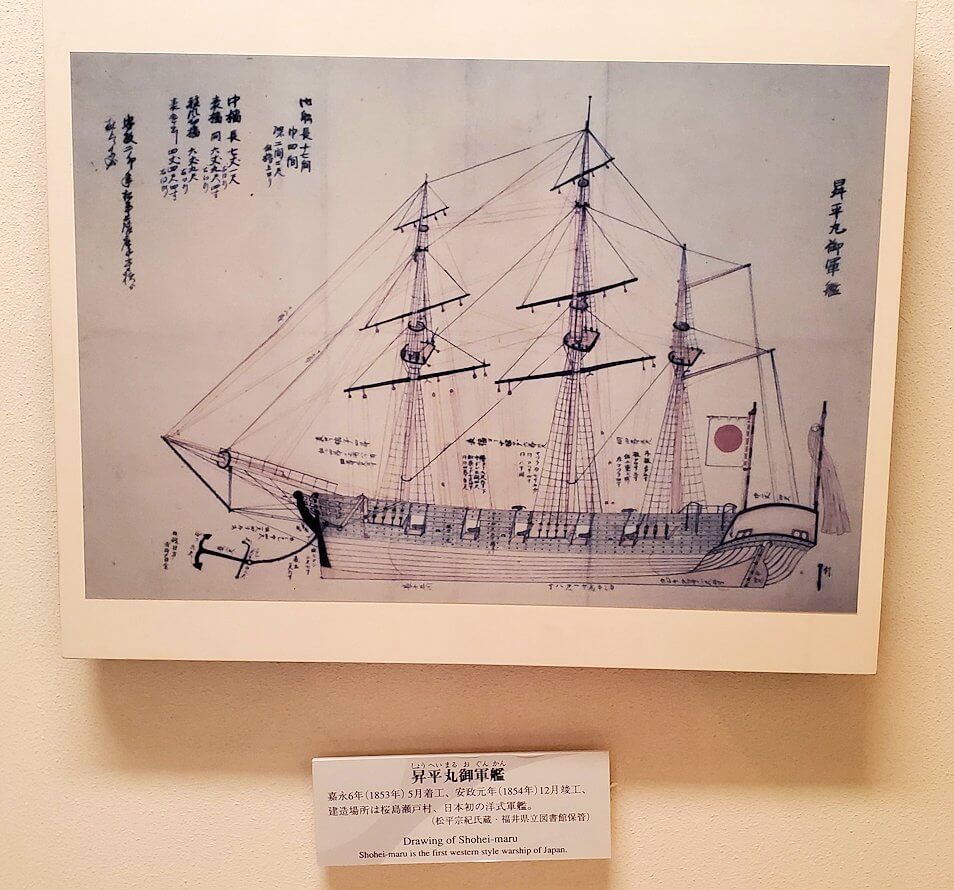

そんな風にして薩摩藩に船造許可が下りて早速島津斉彬が造らせたのが、こちらの日本で初めての洋式軍艦「昇平丸」である。なおこの船が造られた、桜島の麓にあった瀬戸村は1914年の「大正大噴火」の際に火口から流れてきた溶岩に飲み込まれて消滅してしまったのである。

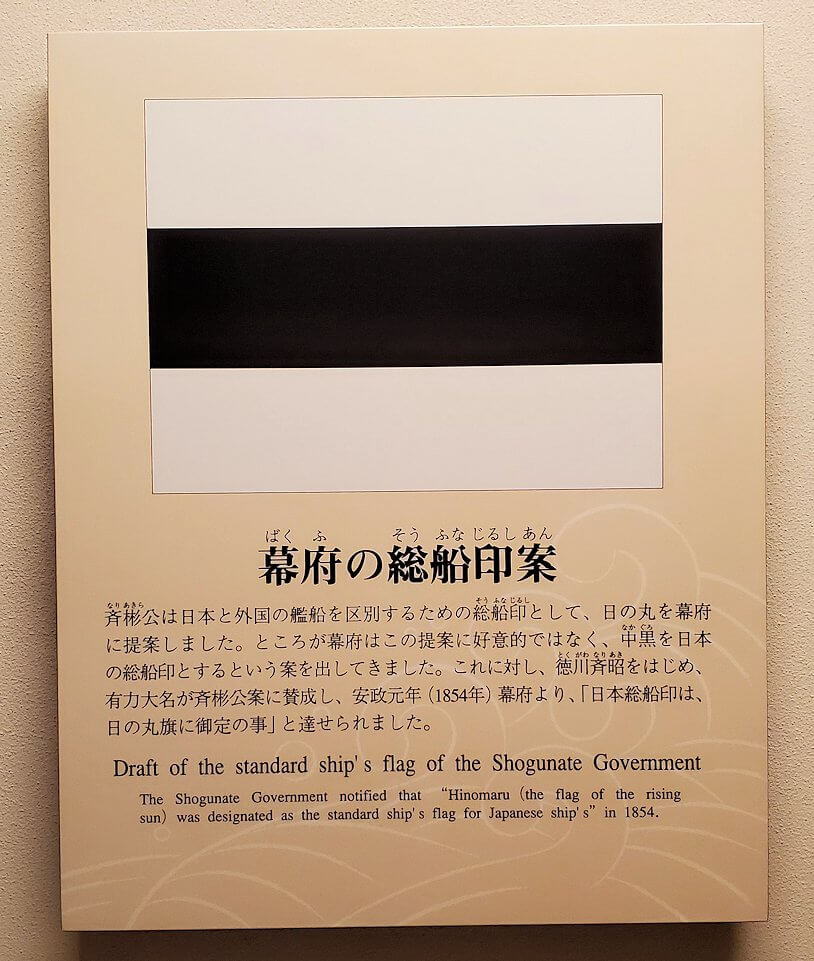

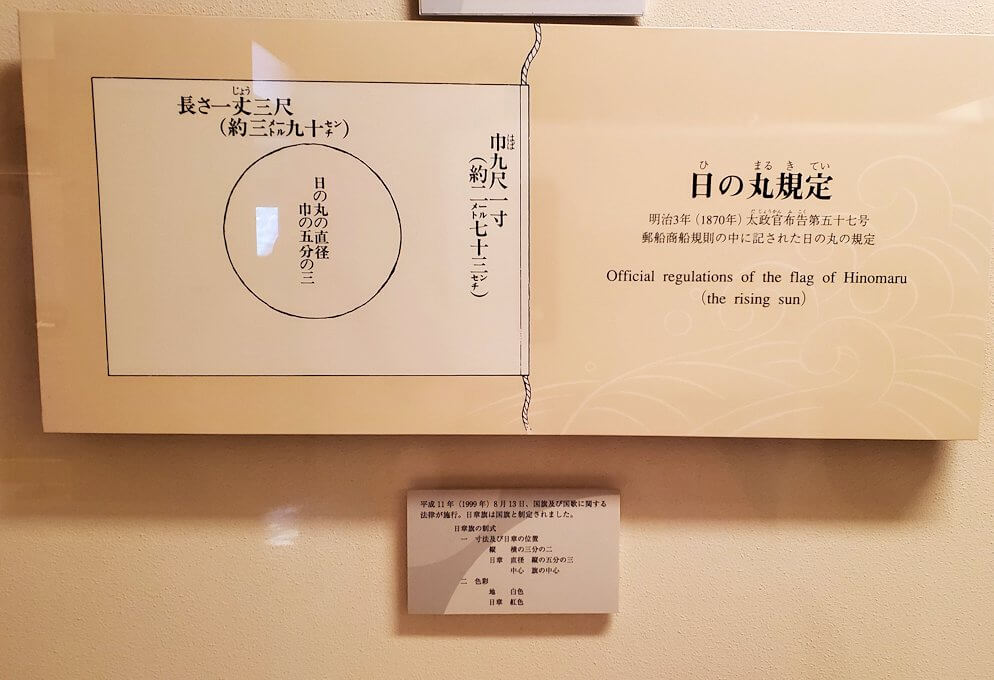

そしてこの時に島津斉彬から幕府に提案があったのは、今までは外国の脅威を感じていなかったので全然気にしていなかった船旗印である。しかし今ではどんどん押し寄せる外国船と、島津斉彬が製造した洋式軍艦とを区別する為に、国旗のように一目で識別できる旗案が早急に検討された。その案の中で幕府側の思惑にあったデザインの1つが、このような真ん中に黒線1本が走るものだったという。

ひょっとしたら日本国旗が、このデザインになってたかもしれない・・・

その外国船と日本の船とを区別する為の旗印で島津斉彬が提案したデザインが、今の日本国旗となっている「白地に朱色の丸」が入ったものであった。なおこの日の丸デザインは昔から日本では好まれていたデザインで、地色が金色や紺色などのパターンなども使われていたという。

そしてこの時に採用された日の丸が、明治3年(1870年)に商船規則の中で「御國旗」として日本船の旗印として今後も使われていく事になる。

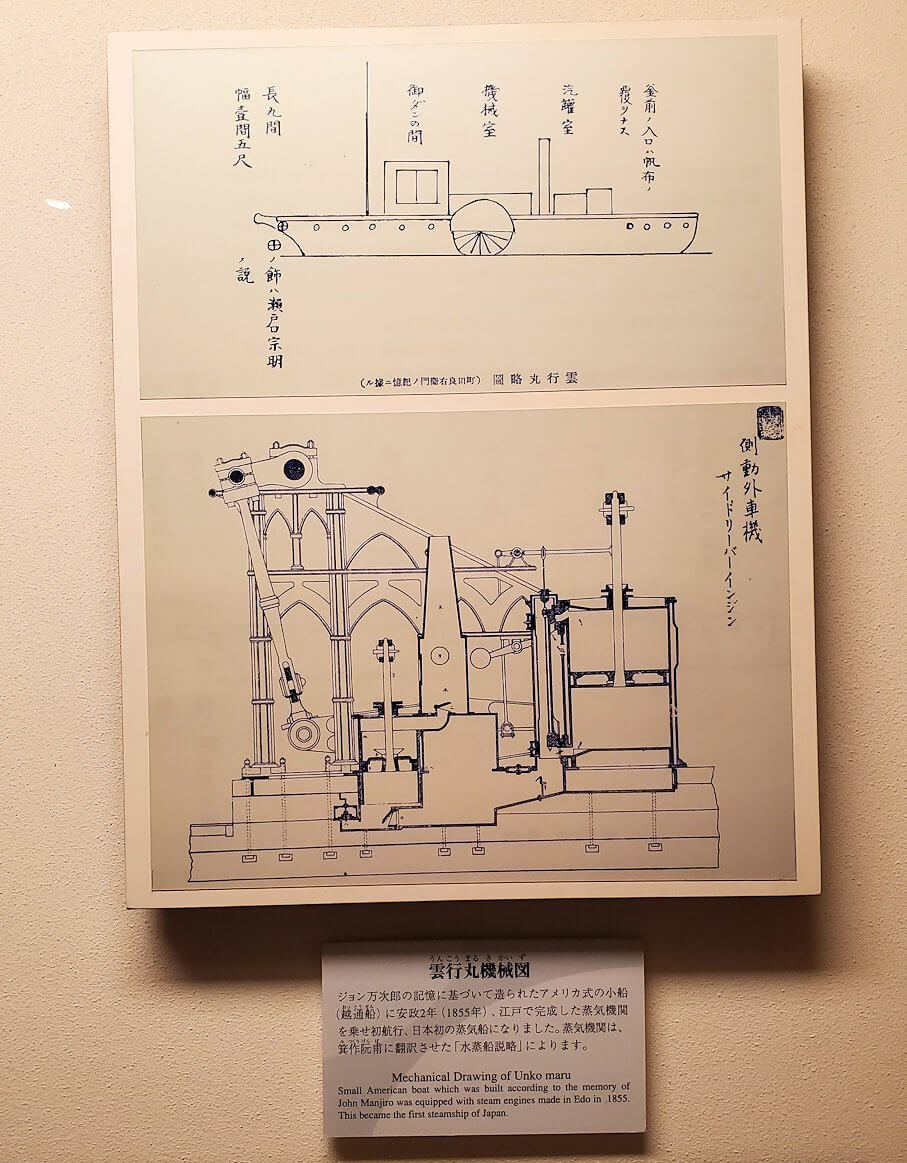

ジョン万次郎は土佐の漁師だったが漁に出た時に遭難し、伊豆諸島に漂流しそこで偶然出会ったアメリカの捕鯨船に乗り込み、アメリカ大陸に渡った(当時は鎖国中で帰る手段が無かった為)。その後アメリカ本土の現地学校で航海術・造船技術などを学び、貯めた資金で日本へ帰る。そして琉球王国に辿り着き、直ぐに薩摩藩の役人に捕らえられた。それを聞きつけた島津斉彬が西洋文化ならびに造船技術に詳しいジョン万次郎を重宝し、建造の技術指南役に抜擢する。

ジョン万次郎さんにお会いした事があるけど、彼の喋る英語は全然聞き取れんかったでごわす・・・

そしてジョン万次郎の指導の元で造られたアメリカ式小舟に、島津斉彬が肝入りで開発していた国産蒸気機関を乗せて、”日本初の蒸気機関船”「雲行丸」となったのであった。

島津斉彬は晴れて藩主に就任すると、積極的に動いた。特に西洋文明を急いで吸収するよう指示を出して、部下たちは精力的に海外の書物を読み漁り、研究に明け暮れた。

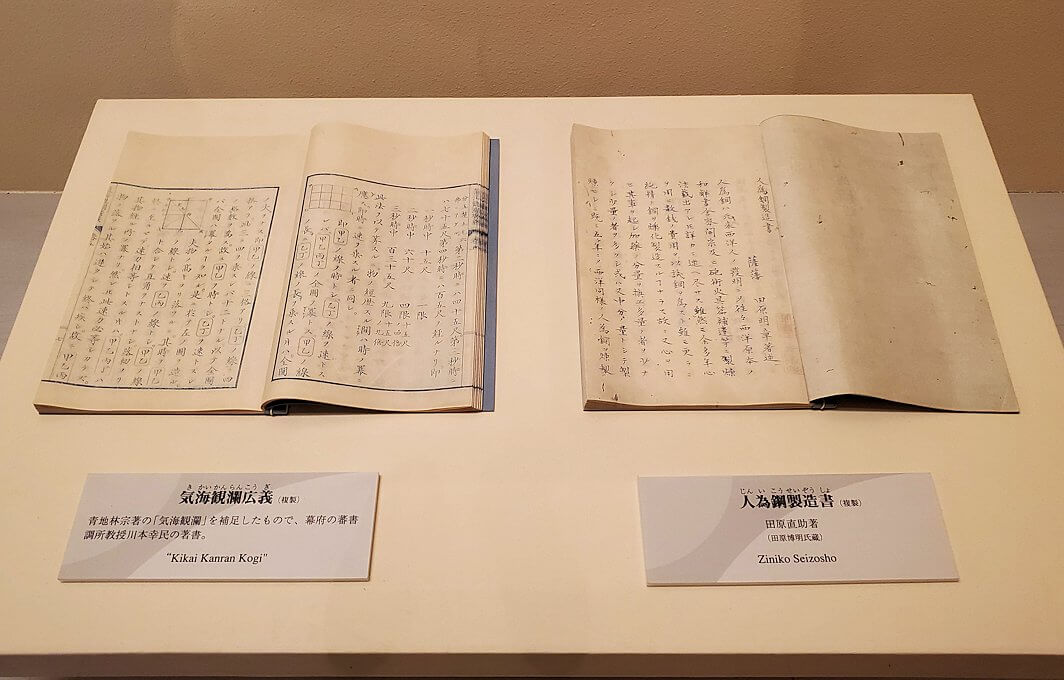

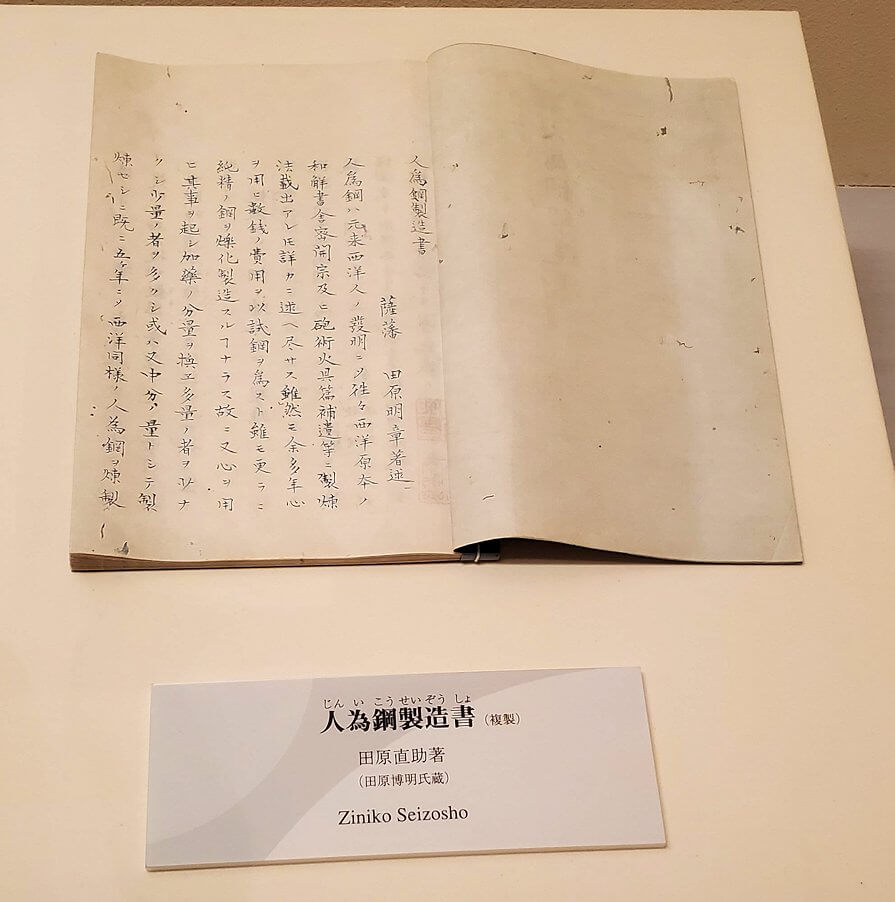

こちらの書物は「人為鋼製造書」(田原直助著)で、著者の田原直助はジョン万次郎の下で造船技術を学んだ。また田原直助は青銅砲を鋳造する鋳製方(いせいほう)を任されていた事もあり、昇平丸で大砲の設置など建造に尽力した。そんな人物が鋳造などのそのノウハウを書き連ねた、文字通り汗水を垂れ流して苦心し出来上がった傑作でもある。

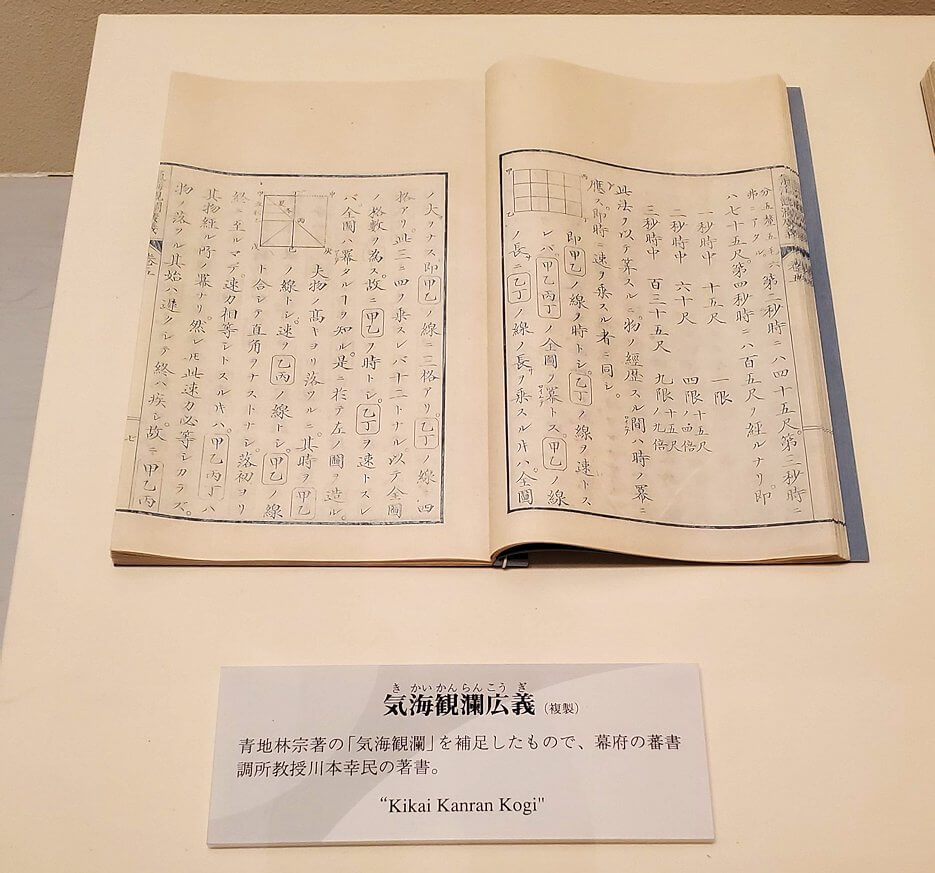

こちらの「気海観灡広義」という書物は、青地林宗という蘭学者がオランダ人学者の本を翻訳して物理をメインに漢語で要点だけまとめた。そしてそれでは不十分だと青地林宗の娘婿である川本幸民(蘭学者)が、物理以外にも光・電気・磁気・天体など幅広く補足して1858年に刊行されたもの。

そしてこの蘭学者であった川本幸民は、西洋文化として伝わってきたビールを”国内で最初に日本人として醸造した人物”ともされているという。

島津斉彬が新産業として力を入れた品々

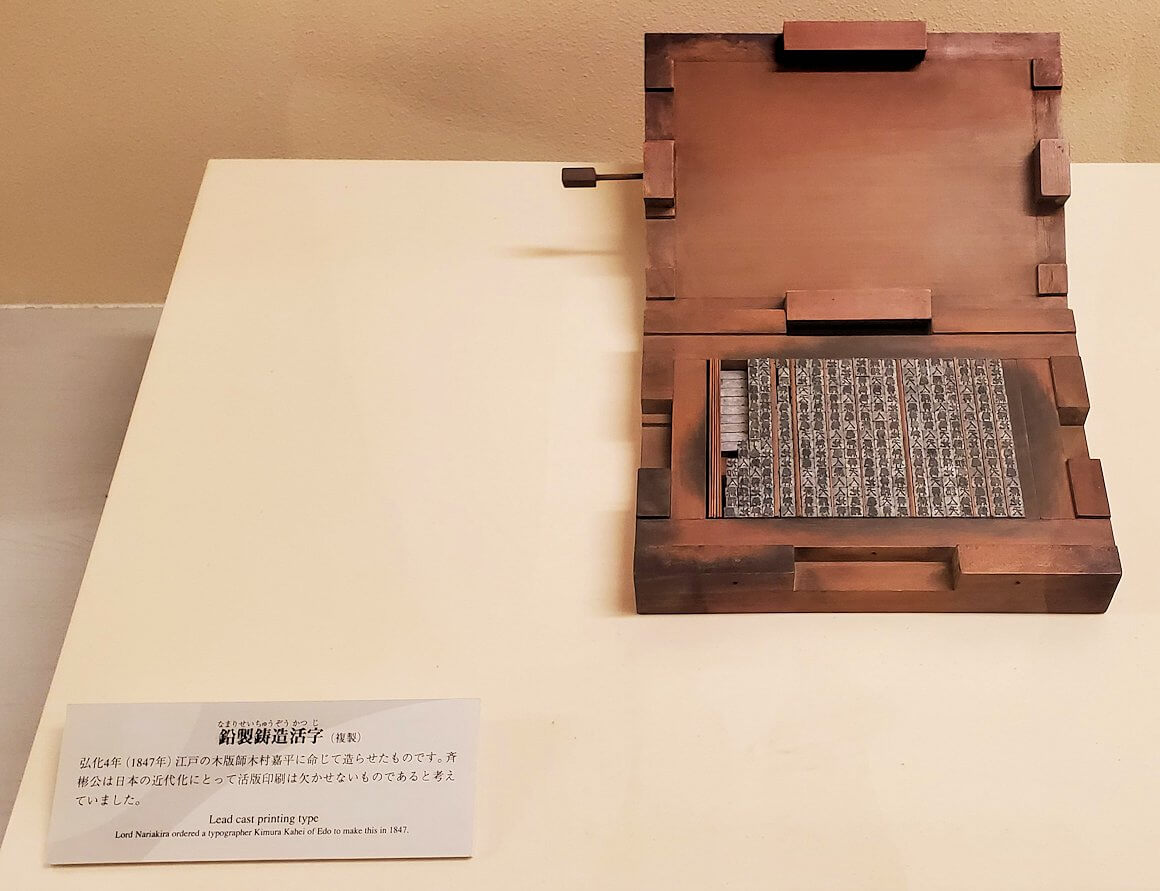

島津斉彬は薩摩藩士の文化水準を上げる為には、自分もそうだったように多くの書物を配布して人々に勉強させる必要がある事を認識していた。それもあって多くの書物を出版するよう尽力するのであるが、当時はまだ木版印刷方式であった為にある程度の部数を印刷するとすぐに木版が摩擦で消耗して、大量に印刷できなかった。

そこで西洋文化で生み出されていた活版印刷(グーテンベルグによって開発)を導入しようとした。そして江戸の木版士であった木村嘉平に鉛の活字版を造るように命じる。そしてこちらに展示されているのが、その際に造られた「鉛製鋳造活字」(複製)である。しかし鉛で活版を造るのに苦労し、やっと完成した頃には当の島津斉彬が死去しており、更に木村嘉平も視力が悪くなっていて手元が見えなくなっており、結局は実用化されるに至らなかったという。

色んな事にチャレンジした斉彬公の政策だけど、上手く成功したのは僅かだったでごわす!

オランダの書物だけを見て開発するのに膨大な時間と労力が掛かった割には、あまり実用化されなく終わったものも多かったようです・・・

未知の世界へのチャレンジは失敗続きやけ、でもそれにチャレンジし続けたという志が今でも尊敬される由縁かもしれんけ!

そしてこの砲弾はまさに島津斉彬が、日本とヨーロッパ諸国の力差を実感していた象徴的な差かもしれない。こちらは島津斉彬の死去後に起こった薩英戦争(1863年)で、イギリス軍が使用した大砲の砲弾(左)と、薩摩藩が使用した大砲の砲弾(右)である。勿論この砲弾を発射する大砲自体も大きく性能差があったけど、これを見ると日本は中世ヨーロッパの武器を未だに使用している文明が遅れた国だったという事が顕著に見て取れる品である。

当時の日本では、この丸い砲弾が標準だったでごわす!

次の展示品は「虫白純蝋」で、イボタノキなどの木に寄生する「イボタロウムシ」の幼虫が分泌した蝋を、熱を加えて溶かして冷たい水の中で凝固させた物。主にロウソクの原料として使われており、ロウソクが名産品ともなっていたので重宝されていた。

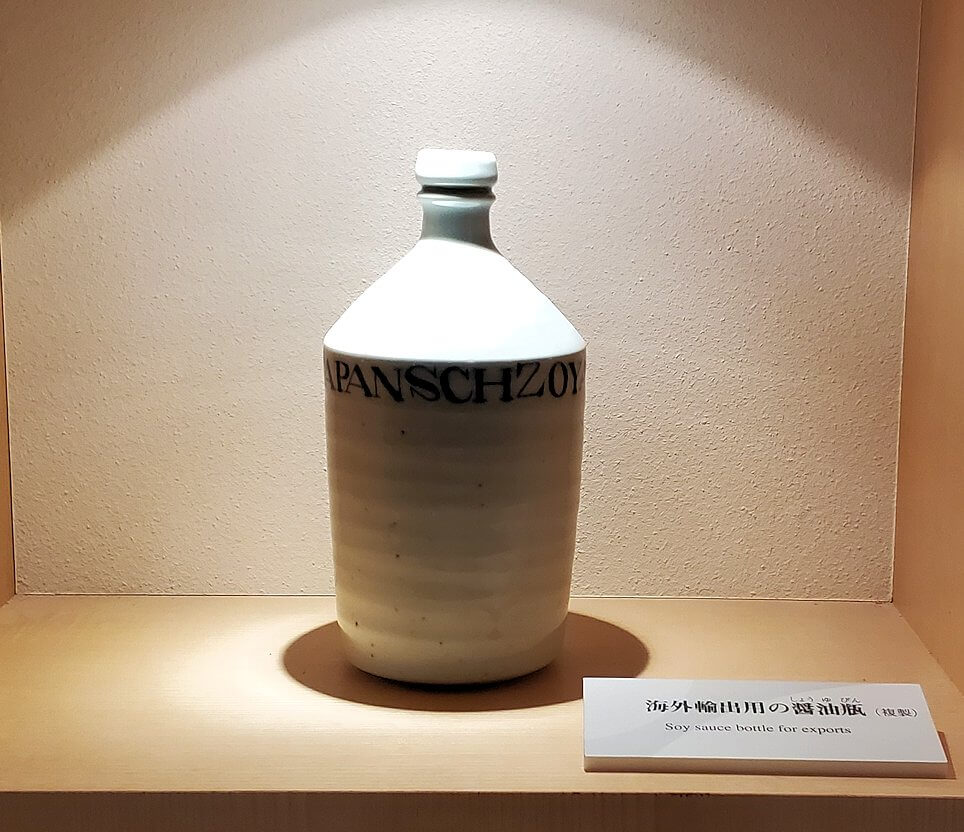

島津斉彬の考えは開国以前から、開国した時に備えて諸外国との貿易時に、名産品を作っておく必要があると考えていた。元々薩摩には秀吉の時代に朝鮮出兵をした時に、朝鮮から連れ帰った陶工芸家が生み出した薩摩焼が伝統的に受け継がれてきていた。しかし当時の薩摩で造られていたのは地味なデザインの薩摩焼で、このように派手さが無いものばかりであった。そこで島津斉彬は海外に輸出できる品目にする為に、色付けを鮮やかにする事を指示した。こうして後に世界に認められる事になる薩摩焼へと進化していくのである。

こちらは「紡績白糸」で、西洋から取り寄せた西洋糸を始めて見た島津斉彬はその精巧さに驚き、西洋式紡績技術を早速取り入れる事を決断する。そして西洋の機械を購入して、紡績産業にも力を入れていくのである。

そしてお次は「板ガラス」。薩摩藩では島津斉興が当主の時代に医薬品工場を建設し、その薬を入れる薬ビンの開発をしていたが、日本各地で行われていたガラス産業では遅れを取っていた。そこで藩主に就任した島津斉彬は早速蘭学者数名に、赤や藍の色ガラスや強力な酸に耐えれる硬質ガラス、船舶用として使う板ガラスなどの開発を命じた。そして薩摩藩が全力で開発したガラス群の最高傑作が、後に生まれる薩摩切子となるのである。

そして次は「耐火煉瓦」で、まず島津斉彬が開設した集成館事業の目玉的存在でもあるのが反射炉だった。その反射炉では高熱で銑鉄を溶かして、溶けた鉄を大砲の形をした鋳型に流し込んで、大砲を量産する予定であった。当初反射炉のテストでは造った耐火煉瓦が高温に耐えきれずに壊れてしまった。そこで島津斉彬は薩摩焼の職人に命じて、高温にも耐えられる(耐火温度1,500度を超える)煉瓦を造るように指示した。近代になって仙厳園内にある反射炉跡地に残っていた煉瓦を調べた所、耐火温度が1,500~1,700度にも耐えれる煉瓦が見つかったという。

日本人が撮影して現存する最古の写真

そして西洋文化にゾッコン状態だった島津斉彬は、藩主となってからは精力的に西洋の文化や機械などを取り入れていた。そこにこの「銀板写真」(ダゲレオタイプ)という技術がヨーロッパで発明されたのを受けて、早速日本に取り寄せて自らモデルとなって写真を撮った。

この「銀板写真」(ダゲレオタイプ)という技術は写真術では最も古いもので、綺麗に研磨した銀板にヨウ素蒸気を当てて感光性を持たせた所に、カメラにセットして撮影した後に水銀蒸気で現像するというシステム。1837年にフランス人によって開発されたもので、1回きりしか撮影が出来ない。なおこの「銀板写真」(ダゲレオタイプ)はヨーロッパとアメリカ大陸で瞬く間に普及し、その後に発明されたコロジオン「湿板写真」がヨーロッパではすぐに主流となったが、アメリカ大陸ではその後も長い期間に渡って「銀板写真」での撮影が続いた。

エイブラハム・リンカーンやエドガー・アラン・ポーなどの銀板写真も現存してみたいブヒ!

こちらはそんな島津斉彬の銀板写真での撮影会が行われる様子を描かれたもの。何回も試行錯誤を繰り返して、やっと鮮明に写った写真が仕上がった時には、この絵に描かれている人達が歓喜した様子が目に浮かぶ。なお島津斉彬は死ぬ間際に新しい写真技術「コロジオン湿板写真」の機械を入手しており、「近々、驚くものをお見せします!」という書状を仲のいい人物に送っていたというが、残念ながらその湿板写真に写る事なくこの世を去ったのである。。

こんな旅はまた次回に続きます!

よければ下記ブログ村のボタンをポチッとお願いします!

↓↓↓↓九州縦断旅行記:初回↓↓