島根県旅行記2021年11月-35

旅行期間:2021年11月上旬(2泊3日旅)

ウサギは鳥取?!

初めて訪れた出雲大社。第一の大鳥居をくぐってそこそこ歩いて行くと、次の「第二の鳥居」が見えてきました。10月には日本全国にいる神様がこぞって、ここ出雲大社に来るという俗説のある有名な神社。

出雲大社にて

さっき下を通った第一の鳥居からここまでは、このように車も走れる参道となっているが、ここから先は徒歩でしか先に進めないようになっている。なお、出雲大社近くには観光地には珍しく”無料の大きな駐車場”が用意されていて、車で訪れる人達の財布に優しい場所ともなっている。

第一の大鳥居は「宇迦橋大鳥居」という名前が付けられていたが、この第二の鳥居には「勢溜(せいだまり)の大鳥居」と呼ばれている。”勢溜”という名前は、江戸時代にはこの付近に芝居小屋などが設置されていて、人々の”勢いが溜まる”場所とされていた事から名付けられているとか。

勢溜の大鳥居からの景観! 動画

なお、この「勢溜の大鳥居」は長く木造の鳥居(1968年造)だったが、2018年に老朽化もあって新たに建て替えられている。その際に新日鉄住金が開発した、通常の鋼の数倍強度のある「鋼材:コルテン」が材質に用いられ、防食性などを強くする為に重防食塗装されているようだ。

そしてこの第二の鳥居の裏側には、このように「奉献 山陰合同銀行」というレリーフが見られた。地元島根県に密着する銀行なので、この出雲大社の鳥居の建て替えに協力していたようだ。

そしてその第二の鳥居をくぐって参道を進んで行くと、脇の方に銅像が設置されているのが見えてくる。最近はこのような銅像が設置されているのを見かけると、無視する事が出来なくなってしまった。。

こちらの銅像は「千家 尊福(せんげ たかとみ)」という人物のもので、出雲国を代々治めてきた豪族『出雲国造(いずものくにのみやつこ)』の80代目で、出雲大社の神職も務めてきた家柄に生まれた。そして後に貴族院議員となり、連続4期に渡り貴族院議員を務めた後に、埼玉県知事・静岡県知事・東京府知事などを歴任した人物でもある。

なお、この出雲国造は遠い先祖が『天穂日命(アメノホヒ)』という、天照大御神の子供とされており、天皇家と共に日本神話の神を祖とする家柄だという。それもあって、今でも出雲大社の宮司を代々受け継いでいるようだ。

そんな銅像を見ながら、先へと進んで行く。このように参道はそこそこに広く、また緑も多く見られるので、自然溢れる環境にあってリラックスできる場所ともなっている出雲大社。

そんな参道の脇にあった小さな祠に向かってお祈りしている人と、その順番待ちの人を見かけたけど、特に興味を惹かれなかったので先を急ぐ事にした。実はこの小さな祠は「祓社(はらえのやしろ)」と呼ばれる、参拝者の身を清めてくれるという場所だった。

ここで体に付えた罪を落とえて、参拝に向かうんだわ!

境内にはこのような池もあって、全国から参拝者が訪れる出雲大社だけあって、広い境内となっていた。この池は「浄の池(きよめのいけ)」とも呼ばれているようで、神社にやって来る人間達がどれだけ汚れた人間ばかり来るのかが分かるネーミングのようにも思えたが・・・。

そして目の前に、こちらの擬宝珠が欄干に並んだ橋が見えてくる。こちらは「祓橋」という橋となっていて、ここも身を清める作用がある橋らしく、またここから先が神域となっているようで、そこに入るまでに2回目の身を清めるゾーンとなっているようだ。

ただこの橋の上に立ってみても、特に身を清められているような感触は感じなかった。無信仰の人間からすれば、このような神社などの言い伝えをその通り信じる事はないが、信仰心厚い人達はここで本当に身を清めている事だろう。。

そしてこちらもあまり信仰心を持たないオカンは、その橋の脇に見つけた、こちらの可愛らしいウサギの石像の脇に座って

写真、撮ってや♪

と珍しく記念撮影を催促していた。。

「松の参道の鳥居」にて

そして橋を渡って先に進むと、直ぐにこちらの第三の鳥居が見えてくる。こちらの鳥居は「松の参道の鳥居」と呼ばれているようで、その名前からも分かる通り、奥までビッシリと並んでいる松の木に挟まれていた。

こちらは「松の馬場」とも呼ばれていて、江戸時代初期に松江藩主となった堀尾忠氏の夫人が松の木1000本を奉納したのが始まりとされているようだ。しかし、江戸時代から残る松の木は殆ど残っていないようで、数十本ぐらいが残るだけなんだとか。

こちらは『神話の杜』というタイトルが付けられた、彫刻作品も展示されていた。ちょっと神社の境内には似つかない彫刻のように見えたけど、「瀧 徹」という京都出身の彫刻家による、大国様と戯れるウサギやヤマタノオロチなどをイメージした作品となっていたようだ。

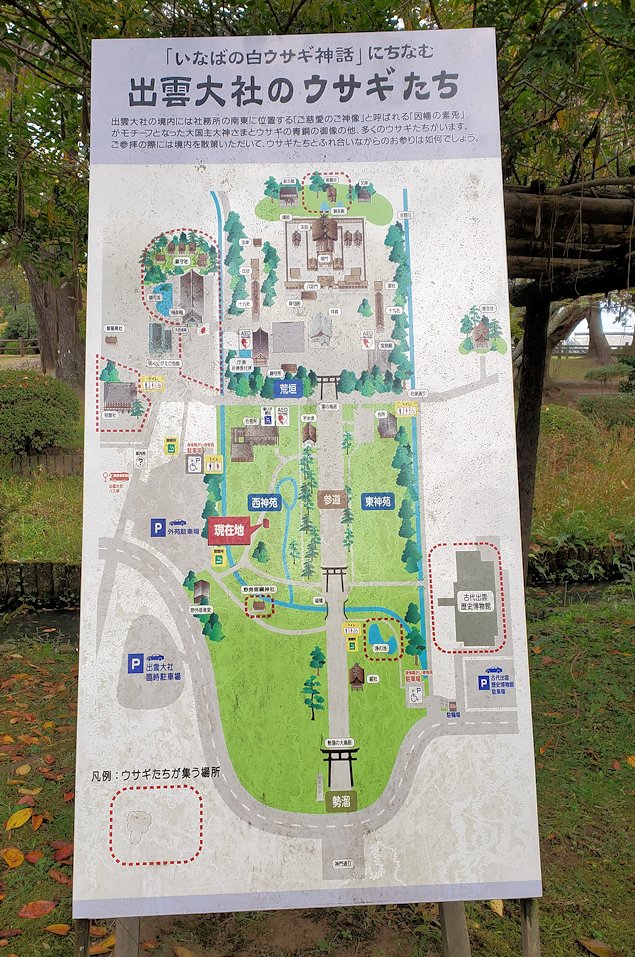

そしてこの地は日本神話『因幡の白兎』ゆかりの場所でもあるらしく、境内には多数のウサギの像が設置されている。ただこれらのウサギの像は出雲大社側が費用を出して設置したのではなく、地元の企業などが奉納してくれた物となっているのが多いようだ。

すると早速こちらには10体以上のウサギの像が設置されているのが見えてくる。いくら神社といえども、これだけのウサギの像を設置している場所はなかなか見られないので、「さすが出雲大社!」と思ってしまう光景ともなっている。

そしてこちらのウサギの像は、このように可愛らしいポーズをしたウサギばかりであった。

ちなみに日本神話『因幡の白兎』の中で、ワニを騙した仕返しに皮を剥がれたウサギが大国様の前に登場するのだが、怒らせたワニに食べられずに、皮を剝がれただけで済んだのはとてもラッキーだと感じた。

肉食であるワニからすれば、このようなウサギの皮を剥ぐ事はその手の構造からしても、かなり大変な事だろう。それ位なら、一口でウサギを食べてしまえば簡単に済んだ事だろうが、日本神話ではそのような発想が無かったのか?

このように可愛らしいウサギだが、肉食動物に食べられるだけではなく、その脚力と大きな耳を活かして逃げるのも得意なようだ。ちなみに前回の旅で訪れた高知県では、土佐藩主がウサギの耳の形をした兜を所有していたのを思い出す。ウサギは”月の神の使い”という存在と信じられていたので、このような日本神話でもワニに食べられる事が無かったのだろう。

さすがに境内に生きたウサギを奈良公園の鹿のように放し飼いにする訳にはいかないので、このようなウサギの像を置いていたのだろう。自然の動物を放し飼いで飼うのは、人や車が多い地域では難しいだけに、このような像が理想的なのかもしれない。

この出雲大社にやってきた観光客からすれば、思いもよらなかった可愛らしいウサギの像を見つけて、参拝などすっかり忘れたかのようにウサギの像に群がっている姿が見られる。

アンタも群がってたやないか!

この出雲大社の境内には、総数60体を越えるウサギの像が設置されているという。そして今後も企業の奉納でウサギの像が増える可能性もあり、その内に「ウサギの像コンプリートを目指せ!」なる楽しみ方も出て来そうに思えた。

このように合掌してお参りしている姿のウサギも、とても可愛らしい。小さな神社ではなく、全国から多くの観光客や参拝客がやって来る大きな神社だけあって、このような訪れる人を楽しませる取り組みも、21世紀の神社に必要な要素なのかもしれない。

こちらには「縁結びの碑」なる物が設置されていた。出雲大社の祭神である「大国主神(おおくにぬしのかみ)」と、その妻である「多紀理毘売命(たきりびめ)」が仲睦まじくこの地で暮らした事から、それにあやかって設置されたようだ。

そんな由来もあって出雲大社は『縁結びスポット』として、全国的に人気の場所となっているようだ。ただ夫婦というものは縁結びだけではなく、結婚した後の関係の方が大事で、近年は離婚が急増している時代なので、縁結びと共にその後の関係性向上も考えて行動する必要があるが。。

こんな旅はまた次回に続きます!

よければ下記ブログ村のボタンをポチッとお願いします!

↓↓↓↓島根県旅行記:初回↓↓