東京旅(2022年11月)-35

訪問:2022年11月中旬

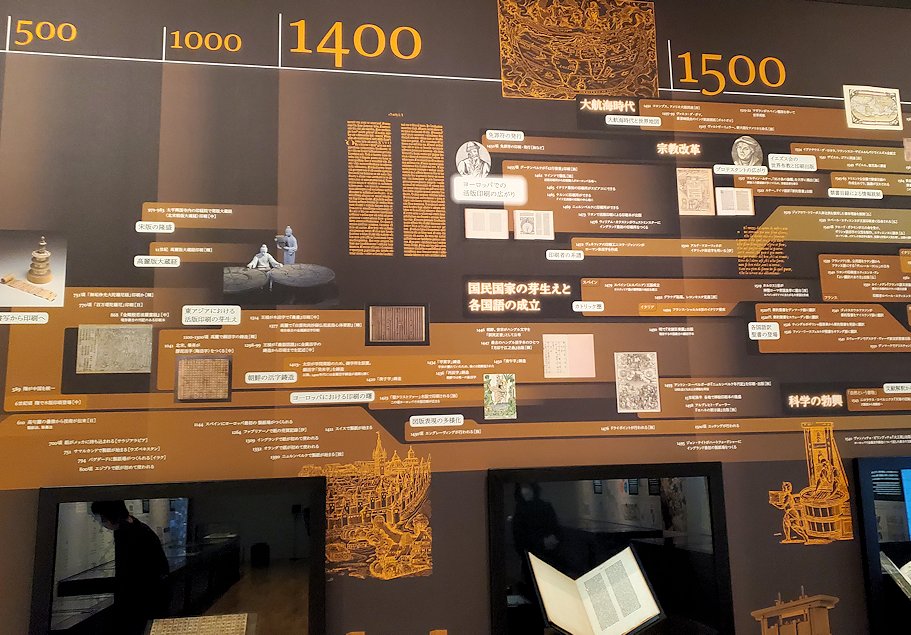

人類を育てた印刷!

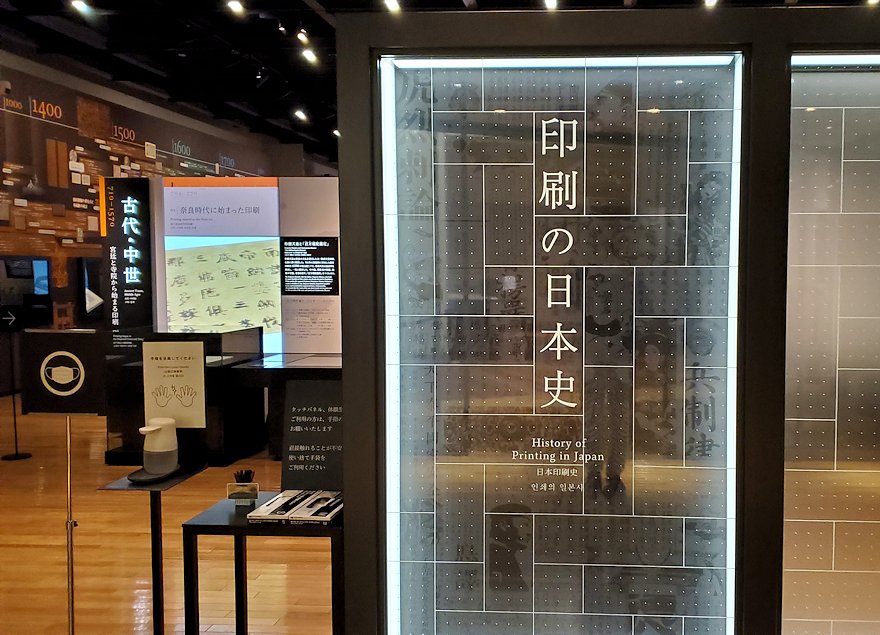

ここは東京都文京区の凸版印刷本社ビルの脇に設置されている、印刷業界の歴史が学べる「印刷博物館」。

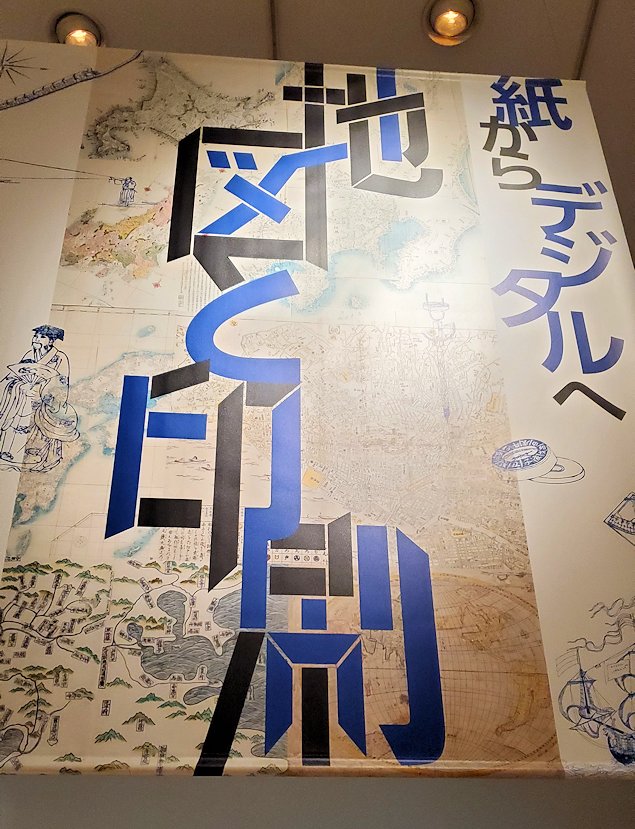

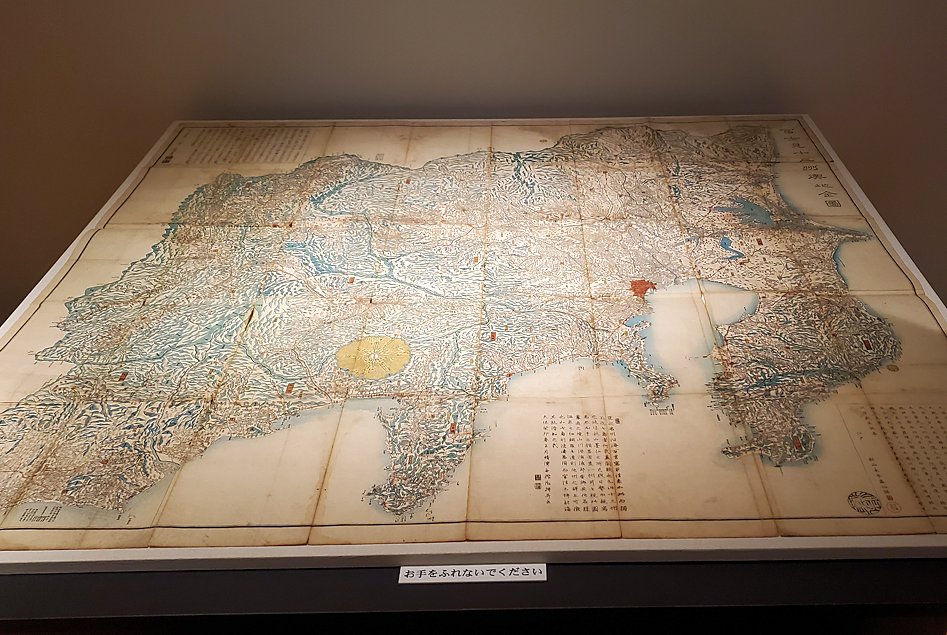

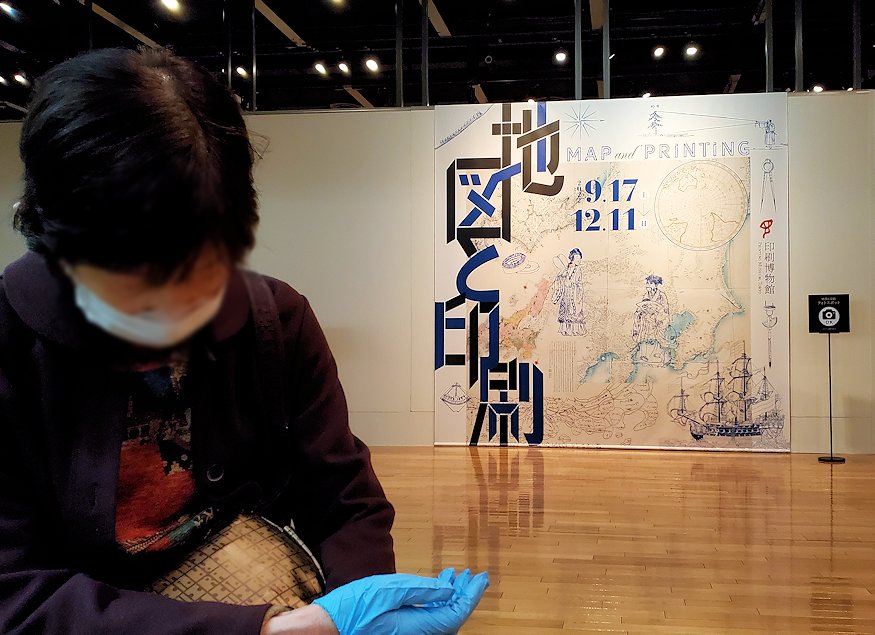

この訪問時には『地図と印刷』という特別企画の展示が見られた。

住所:東京都文京区水道1-3-3 トッパン小石川本社ビル

営業時間:10時~18時頃(※定休日:月曜)

電話番号:03-5840-2300

入館料:大人400円/大学生200円/高校生100円

※70歳以上は無料

「印刷博物館」の見学!

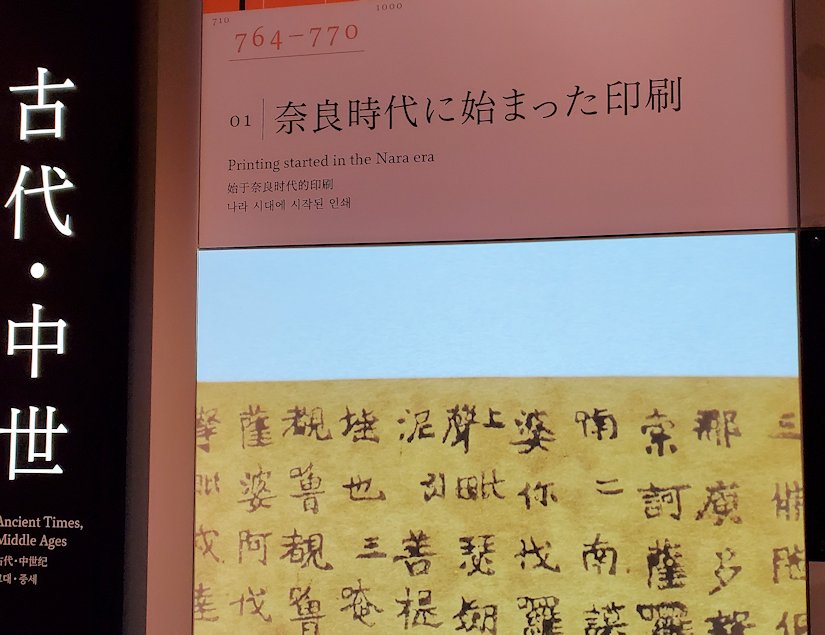

印刷という概念があまり無かった時代には、”書物のコピー”は「写経」という、人手で書き写す手法が用いられていた。

その為に写経でコピーされた作品毎に、差異が生じたり、誤植なども度々あったようだ。

『死海文書』も写経によって作られた物ぜよ!

そんな人手で写経されていた書物が15世紀以降に活版印刷機の発明で大きく変わり、機械で生産される事によって誤植が減り、そして一番のメリットである”大量生産”が行われた事により、人類の知識量がそれに伴って大幅に増えていく事に繋がる。

印刷の進化で、知識も大量生産されるぜい!

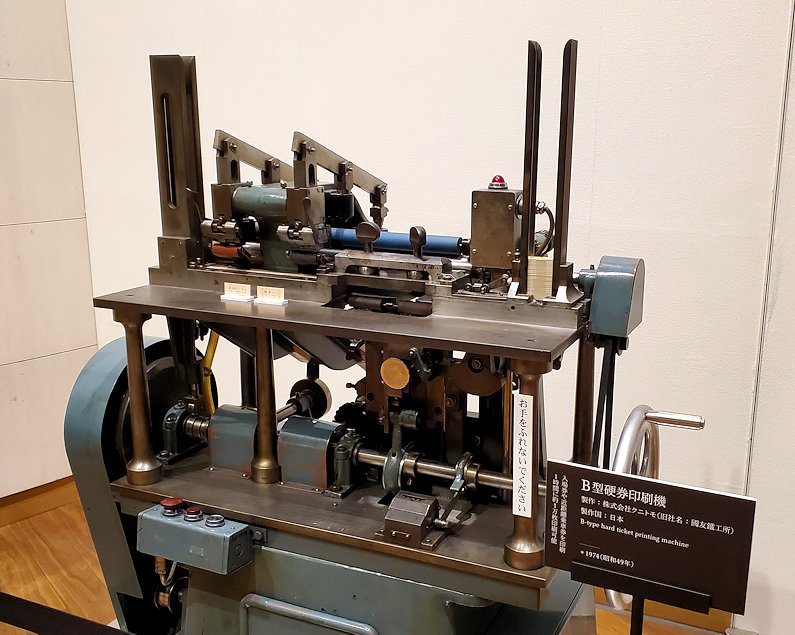

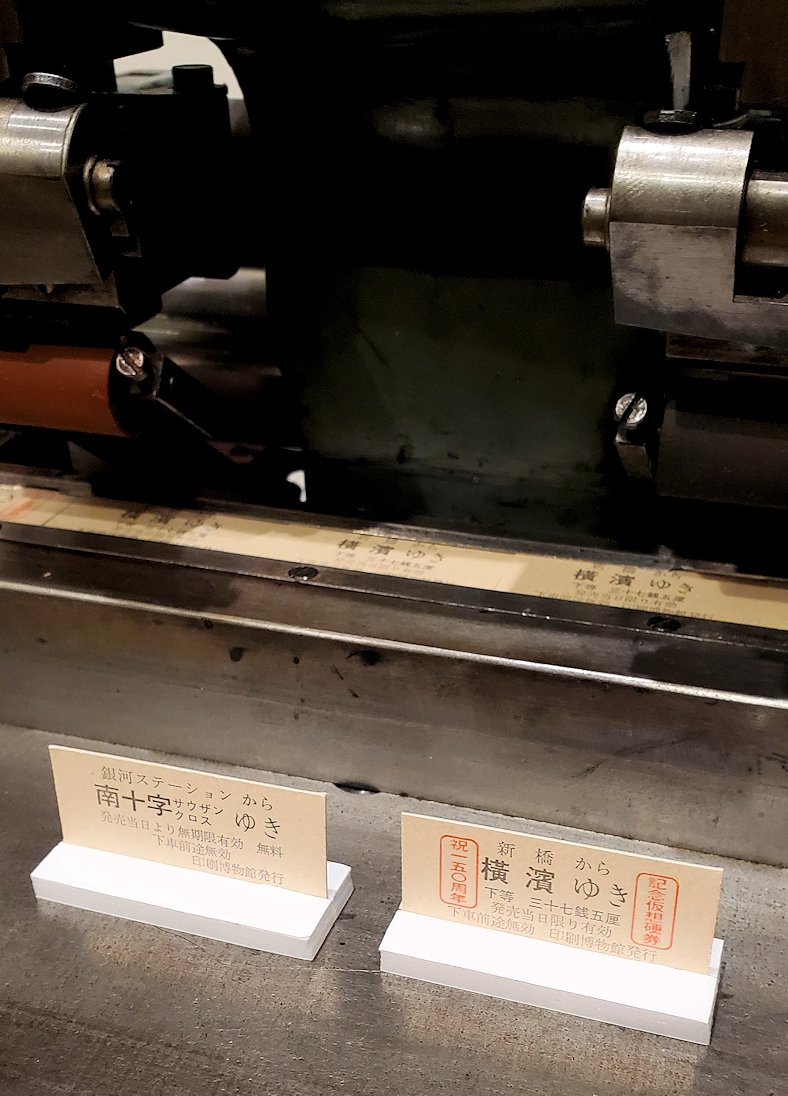

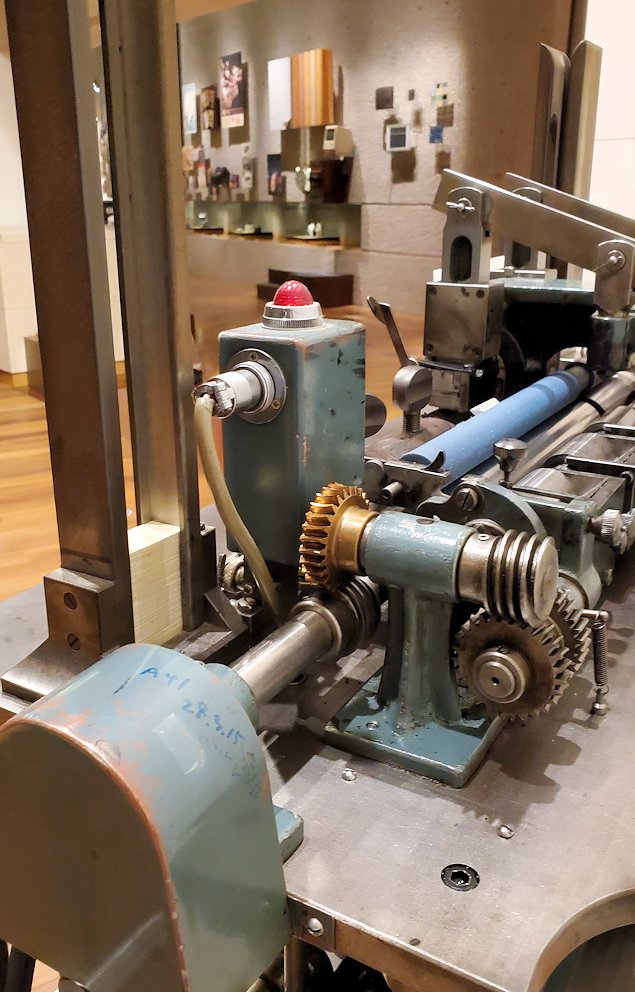

こちらは「B型硬券印刷機」で、現代の印刷機のように薄い紙に印刷する物ではなく、”硬券”という厚紙に印刷する為の機械だったようだ。

ボクらの世代には全く馴染みが無いけど、昔の電車の乗車券はこのような”硬券”という0.7ミリもある厚紙が使われていた。

時代が進む毎に薄紙を造れる技術が進化していき、それに伴って印刷機も薄紙に対応できる物が増えていった。

単に印刷機が進化したという訳ではなく、薄い紙を造る技術が進化した為にそれに引き寄せられるように印刷機も開発されていったようだ。

今では身の回りに溢れる程の印刷物が氾濫している時代となっているが、それを紐解いていくと、先人達が色んな試行錯誤を繰り返して発展させてきた”印刷技術”のおかげである。

古代中国大陸から仏教が伝来した頃に合わせて、日本国内にも”印刷”という概念が入ってきたようだ。

こちらは重要文化財にも指定されている『駿河版銅活字』で、江戸幕府を創設した後に駿河に隠居してから造らせた「銅活字」である。

徳川家康は儒教を信仰していたので、その発展に国内でも印刷を普及させようとしたのだろう。

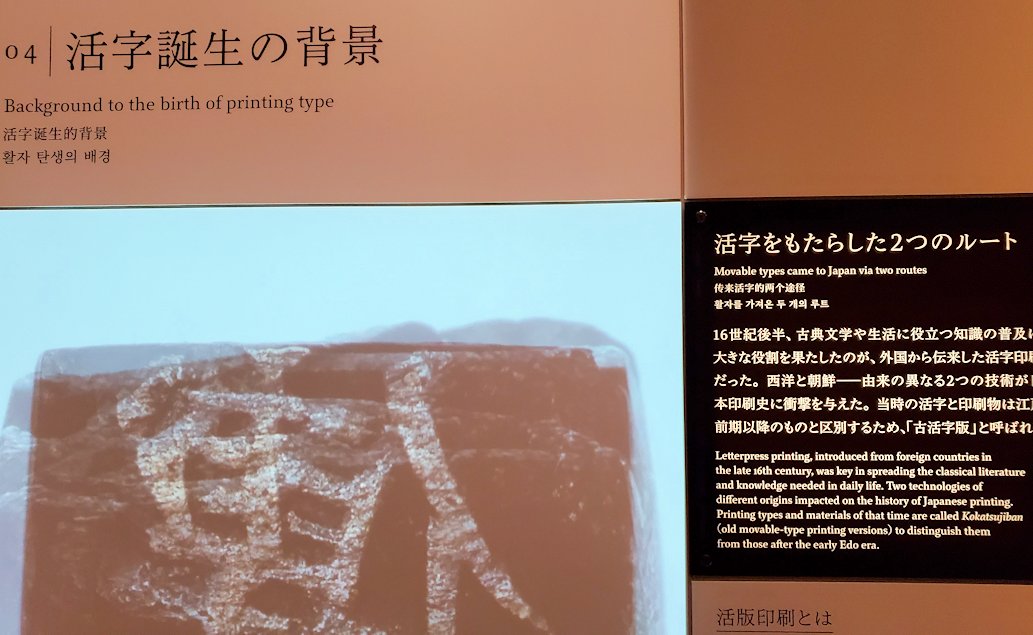

日本国内に伝来した「印刷技術」は、西洋から入ってきたものと、朝鮮から入ってきたものと、2つのルートに分かれているという。

幾何学模様的なアルファベットの”西洋式”と、漢字のような複雑な文字に対応した”朝鮮式”で、それぞれに特徴があったのだろう。

仏教では昔から仏陀の教えを弟子に教える際には、書物を渡して教えるのではなく、全て口述だけで教えていたようだ。

その為に”伝言ゲーム”のように、地方毎にその内容が少しずつ変化していき、それが逆にそれぞれ地方毎の特色となったのかもしれないが。。

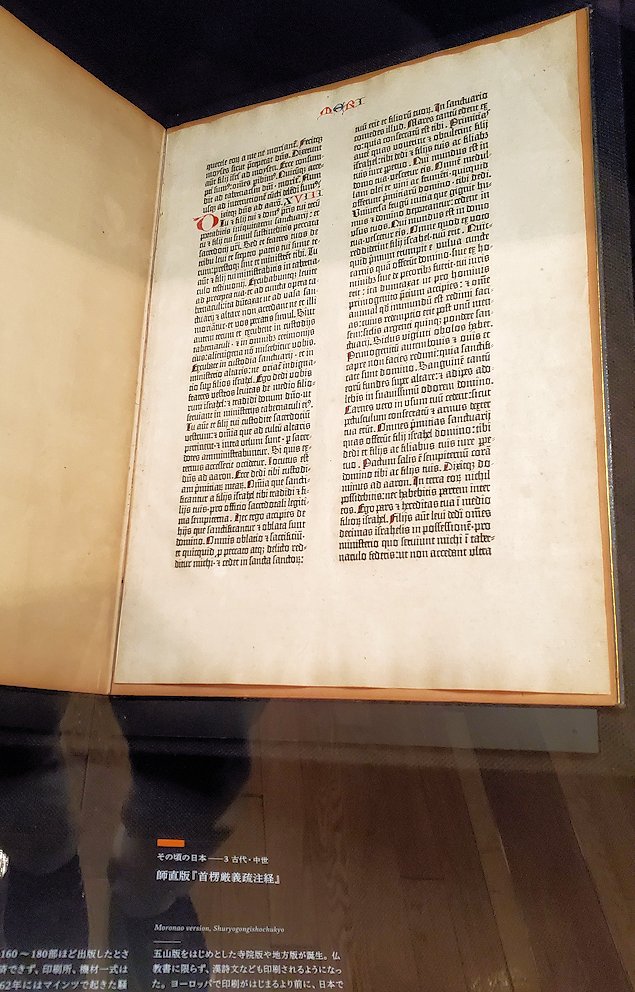

グーテンベルクが発明した活版印刷で最も恩恵を受けた、”世界的に出版数が最も多い書物”が『聖書』である。

ただし「聖書」と言っても、ユダヤ教の「旧約聖書」とキリスト教の「新約聖書」と分かれており、更には新約聖書の中でもマタイ/マルコ/ルカ/ヨハネと作者毎に4つも違うバージョン(福音書)が存在している。

「聖書」とは総称だぜい!

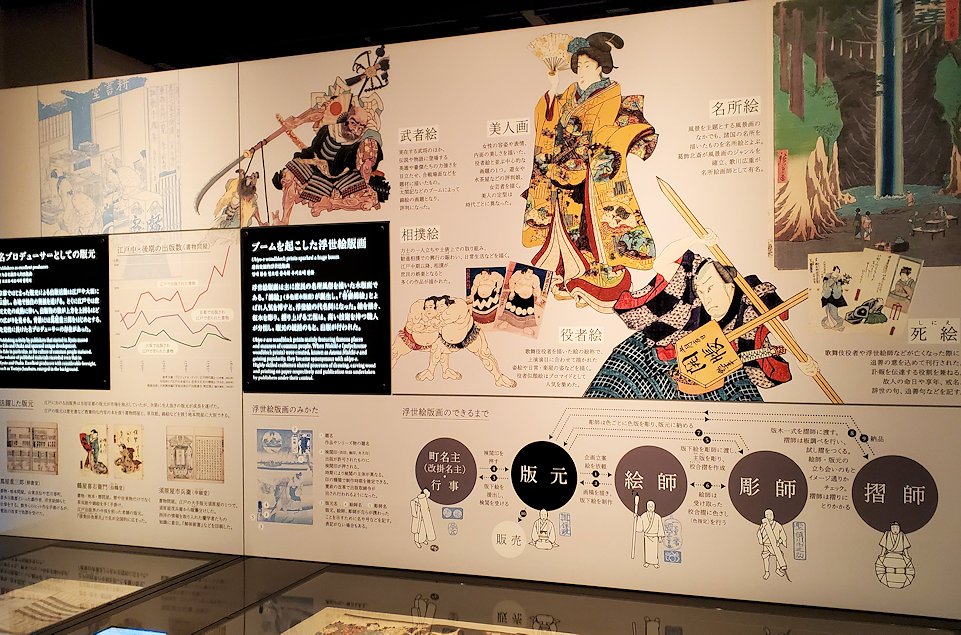

平穏な江戸時代には大衆文化が大きく花開いた事もあって、それを描いた書物やビラなどが多く造られる事になった。

それに伴って国内でも多くの印刷機が導入され、世界でも独特な日本文化を形成する一因になった。

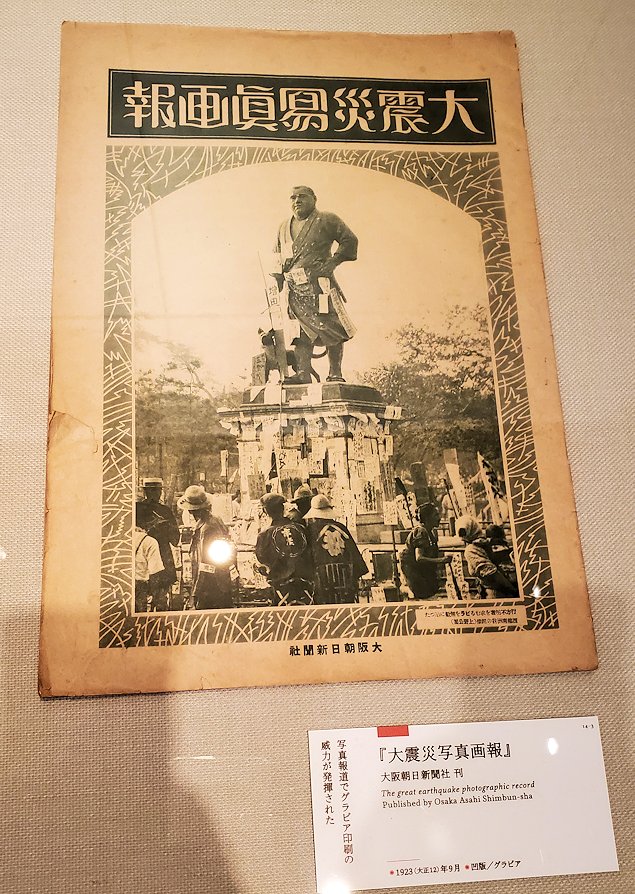

こちらは大正時代の関東大震災後に、朝日新聞社が発行した『大震災写真画報』の表紙である。

上野の有名な西郷隆盛像の大きな土台には、行方不明者を探すビラが隙間なく貼られていた。

今ではデジタルな掲示板に人を探す書き込みが行われている時代だが、今から約100年前にはこのようなアナログな人探し方法が使われていた。

西郷さんの体までは貼らんでエエと思うけどな・・・

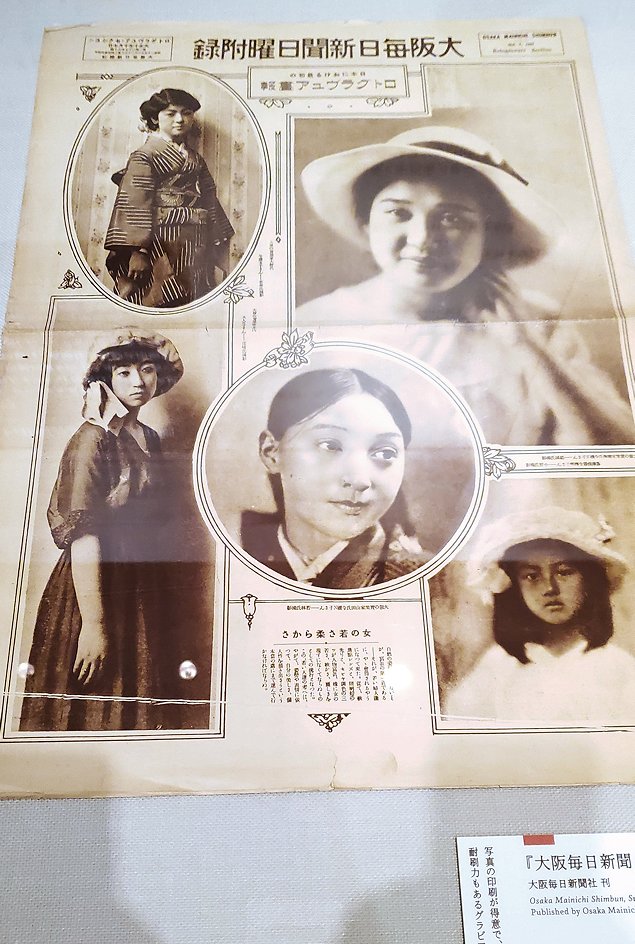

新聞など大量印刷する物には「グラビア印刷」という、輪転機の版に凹をつけてそこに直接インクを入れて印刷する方式が使われた。

そして高度経済成長期の日本では、そのグラビア印刷機の性能が向上していき、カラー雑誌なども印刷されていった。

その為にカラー雑誌に掲載された写真は『グラビア写真』と呼ばれるようになり、特に若い女性モデルの水着姿などが「グラビア」と呼ばれるようになった所以でもある。

『グラビア写真』はエロいイメージがあるけ!(笑)

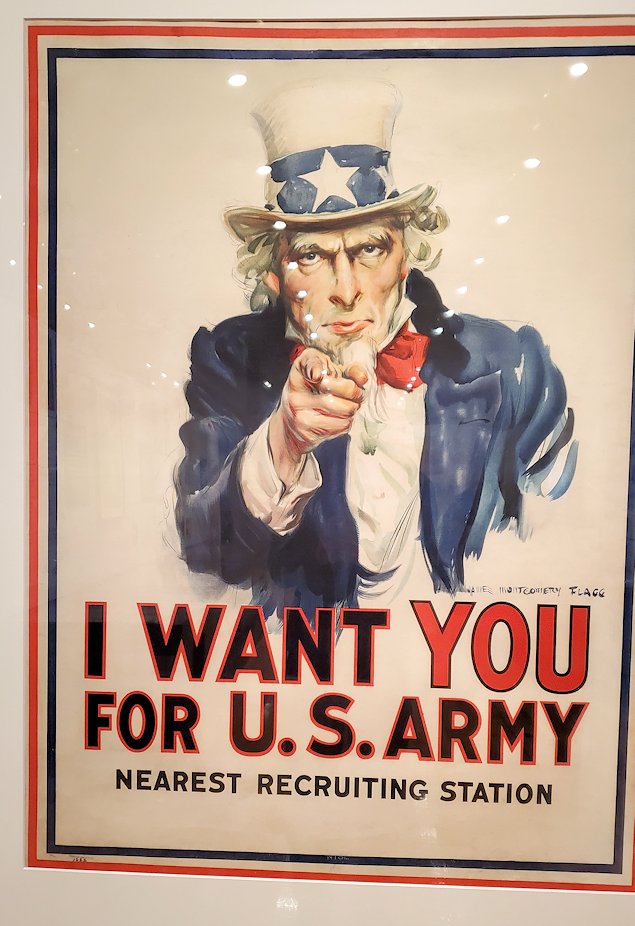

そしてこちらには世界的も有名な「I WANT YOU」というポスターも展示されていた。

こちらに描かれているオジサンは「アンクル・サム(Uncle Sam)」というアメリカ政府をイメージした仮の人物像で、第一次世界大戦時に陸軍が入隊を志願する人を募る為にデザインされたポスターである。

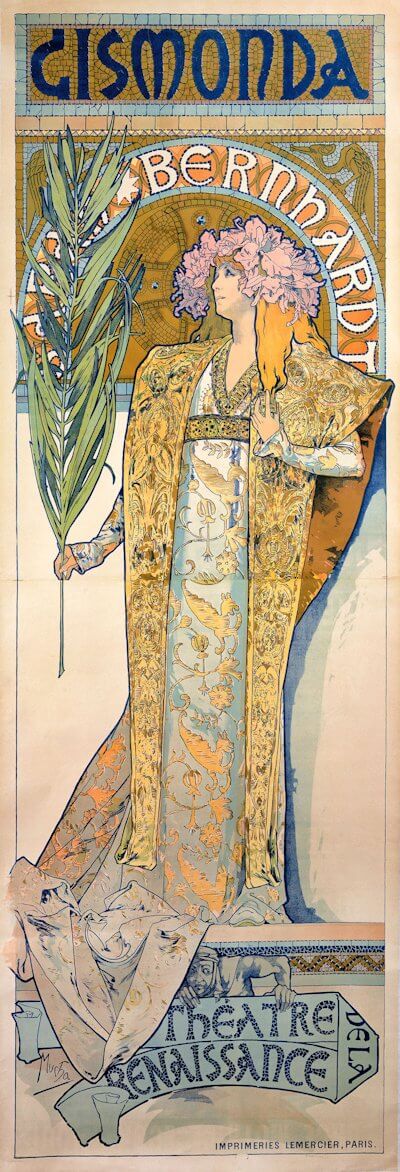

こちらのポスターは、チェコの有名な芸術家「アルフォンス・ミュシャ(Alphonse Mucha)」の作品である。

ミュシャは元々印刷所で挿絵や広告を作るデザイナーとして働いていたが、たまたまある年の年末に、舞台女優が駆け込みで急なポスター制作の依頼をしてきた。

しかし印刷所のスタッフの殆どはクリスマス休暇で休んでおり、閉店状態だった。

だが年明けまで待てない舞台女優は、その印刷所に居たアルフォンス・ミュシャに強引に頼み込んで、何とか突貫でポスターを年内に仕上げる事に成功する。

アルフォンス・ミュシャの代表作品:『ジスモンダ』ポスター (「アルフォンス・ミュシャ」Wikipediaより引用)

そしてミュシャが制作したポスターの仕上がりを一目見て気に入った舞台女優は、彼と専属契約を結んだのである。

こんなポスター、私も作ってみたい~!

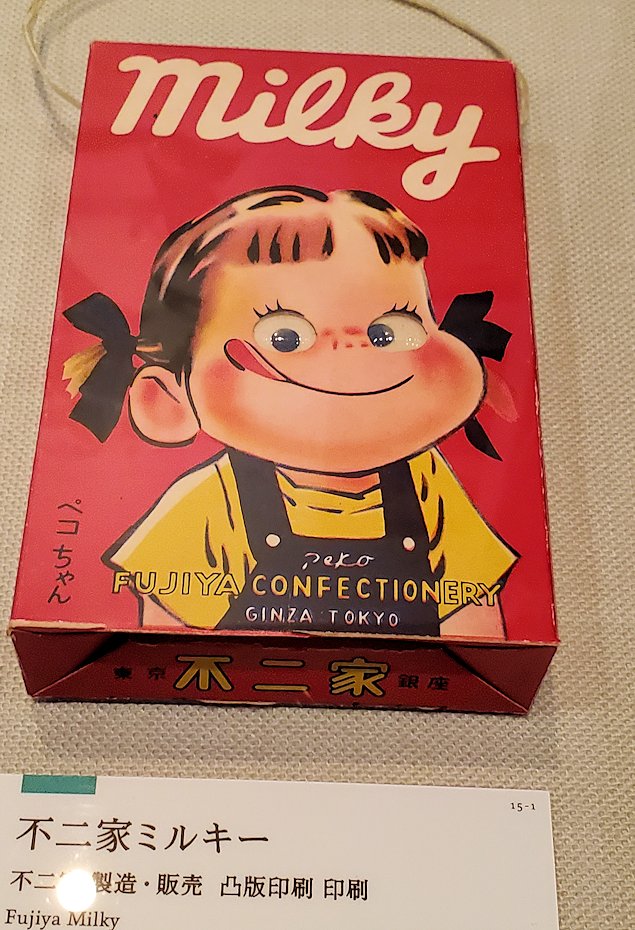

こちらは不二家の「ミルキー」で昔使われていたパッケージで、目の部分が細工されていて動くようになっている物。

現代のパッケージはコストパフォーマンスを出す為に”なるべく手間がかからない”方向にシフトしているが、高度経済成長期には今では考えられないような手間が掛かるパッケージが存在していたので、こういった作品を見るだけで楽しめる。

大手企業はコストを値切る一方だぜ!

この印刷博物館では、単に展示されている資料などを見て回るだけではなく、体感して楽しく学べるブースも用意されていた。

そんなブースではコロナウイルス感染防止対策の為にビニール手袋が用意されていたが、何故かオカンの手に青いビニール手袋を着用している姿が見えたので、その理由が判った瞬間でもあった。

体感できるブースは楽しかったで♪

こちらは「明治マーブルチョコレート」の紙管パッケージだが、このような「紙管」を製造する会社は今の日本国内では少ない。

紙管を製造する会社があったとしてもこのような大手向けの製品で手一杯であり、中小企業が頼んでも「ロットが少ない!」などと簡単に断られるのがオチであるが。。

最近は大口のパッケージも中国製が増えたぜい!

そんな風に印刷の歴史を学べる「印刷博物館」の展示をじっくり見学していると、オカンの姿が見えないなと思ったら、ブースの脇でビニール手袋を付けたまま居眠りしていたである。

Zzzzz・・・・

すっかり疲れ果てていたオカンも傍に息子が近寄ってきた雰囲気を察知して急に動き出し、出口近くにあった「印刷博物館・カレンダースタンプ」にチャレンジし出した。

うんしょ、よっこらしょ♪

これは色んな場所で見る事のできる「シャチハタの4色スタンプ」を、それぞれ順番に押していき、このようなカラー作品に仕上げるとカレンダーとなる物。

ちなみに台紙のデザインは3ヶ月毎に入れ替わるようで、更には無料で体験できるようになっている。

そんな印刷博物館の滞在時間は、約40分程で終わりを告げる。

展示品の全てをじっくり見学しようとすれば1時間以上は掛かりそうな雰囲気だったので、思った以上に昨日のお疲れが残っているオカンの事を考慮して、次に向かう事にしたのであった。。

こんな旅はまた次回に続きます!

よければ下記ブログ村のボタンをポチッとお願いします!

↓↓↓↓東京旅:一覧ページ↓↓

2022年11月上旬に訪れた、2泊3日の東京旅です。