九州縦断旅行記(秋)2020年-㉔

旅行期間:2020年10月24日~28日

(The kiln in Imari, famous for Nabeshima-yaki, just a place you can’t enjoy when it’s dark.)

明るい時に訪れましょう!

さて佐賀県唐津市内から、高島渡船に乗れなかった事もあって一転「伊万里焼を見に行こう!」と言い出したエロ坊主オジサン。その言葉に乗って本当は名護屋城跡を見たかったボクだけど、エロ坊主オジサンに従って車を走らせて伊万里焼きの里に18時頃到着する。

大川内山の伊万里焼窯元を見学!

今では伊万里焼という名前で日本全国で知られている焼き物だけど、正確には伊万里焼はこの伊万里地方で焼かれた総称として使われている呼び名で、実際には「鍋島焼」や「有田焼」など窯の場所毎に色々と名前が付いている。ではそれが「伊万里焼」と呼ばれるようになったのは、この地方の焼き物が伊万里の港から積み出された為に輸出先ではその焼き物を個別の名前ではなくて、総称の「伊万里焼」と呼ぶようになったからである。

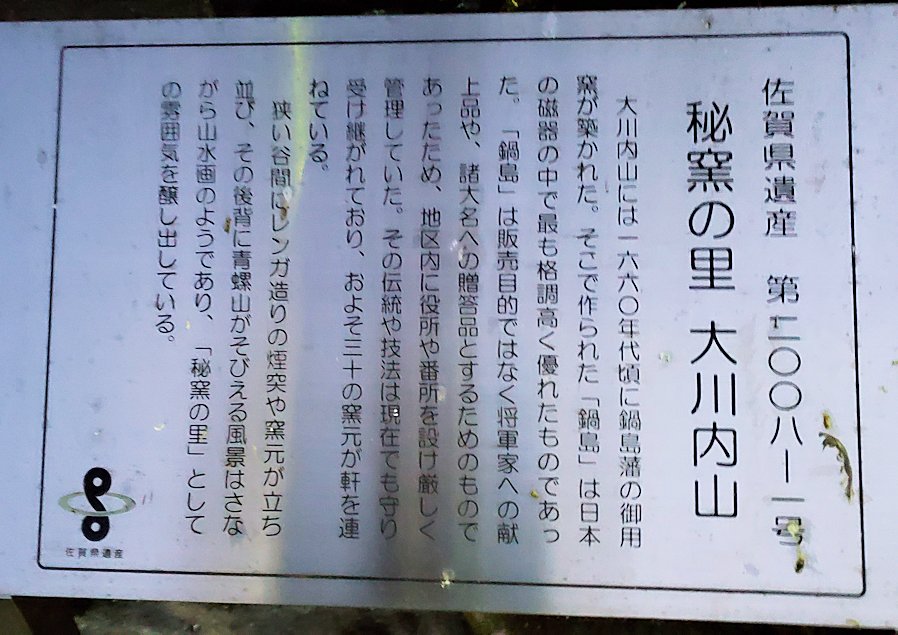

なので厳密にはその場所の焼き物の名前は伊万里焼ではなくて、ここ大川内山という山奥に存在している窯元で作られた焼き物は「鍋島焼」という、今の佐賀市にあった鍋島藩専属窯元だった場所。江戸時代当時には藩財政が苦しい中、特産品を造る事で大きな利益を出せたので、他国に真似されないように窯元をこのような山奥に造ったのだという。なのでここで作られていた鍋島焼は、大名や江戸幕府への献上品として重宝されていた。

そんな歴史を知らないと「伊万里焼っ!」って連呼してしまうけど、このような歴史を少し勉強するだけで伊万里焼とは簡単に呼べなくて、このような看板に「鍋島焼」という聞き慣れない名前が書かれている由来が理解できる。

オレが暗くなっても王子達を連れてきたのは、こういう事を知って欲しかったからやけ!

絶対、行き当たりばったりよ~~!(笑)

ルート的には波戸岬から直接来るべきでしょ・・・

佐賀県での焼き物作りは唐津城内でも見た唐津焼という、朝鮮半島から連れ帰った職人達の技術から派生している。そして江戸時代になると当時ヨーロッパ人達に大人気だった陶磁器は、1644年に明王朝が滅亡し、その後に王朝を築いた清王朝によって商船などでの交易が中止に追い込まれる。

そこでヨーロッパ人達はオランダを通じて朝鮮半島からの技術を取り入れて、中国の陶磁器に近い焼き物を作る日本にターゲットを変えるのである。そこに目を付けたのが2年に1度出島の防衛を任されていた鍋島藩で、焼き物の装飾をヨーロッパ人好みに変えさせて、出島を通じた海外貿易品へと生まれ変わらせていくのである。

伊万里の町って聞くと”焼き物の町”というイメージが強いと思うけど、実際には昔は港町として発展した場所である。そんな伊万里の港から鍋島焼や他の場所で作られた焼き物を輸出していたので、焼き物を受け取る人からすると伊万里から来た物だから「伊万里焼」という総称が使われるようになったそうだ。

しかしそんな鍋島焼の窯元が集まる山奥の大川内町まで行っても、18時を過ぎているとドコも閉まっていて真っ暗な状態となっていた。ここはまだ焼き物製作が実際に行われている窯元でもあり、また観光地でもあるので暗くなると店仕舞いが早い。特に山奥の町なのでそもそもこんな時間から訪れて来る観光客も、殆どいない。

それはさておき、ここの建物は鍋島焼の文字が目立つ。ここは伊万里焼の中でも特に高級品となっていた鍋島焼という鍋島藩お抱えの窯元が存在していた場所で、ここに来るまでに鍋島藩の関所があって、江戸時代当時は一般人が立ち入る事が許されなかった場所でもあった。

特に江戸時代は重要な場所の入口には必ず関所が作られていて、門前払いさせられる事が多かった。それだけ常に敵に警戒し続けていたという事が分かる。なお九州の中でも南端にあった薩摩藩では、ありとあらゆる街道に関所が配置されており、怪しい者はその場で切り捨てるなど厳しい対処が行われていた。

薩摩藩は江戸時代の中でも後半は密貿易などに着手した事もあって、情報漏洩して江戸幕府に内情が知れてしまうとお家断絶に追い込まれてしまう可能性が高かったので特に厳しかったという。そして他の県民が聞くと難解な鹿児島弁も、一種の暗号代わりに使われていたという説もあるとか。

鹿児島弁は薩摩に住んどらんど、分からんでごわす!

最近のスマホはひと昔のカメラに比べると暗闇でも明るく写せるようになっていて、これらの写真だけ見ているとあまりその暗さを感じないと思う。しかし実際に肉眼だと、この写真より遥かに暗かったのである。

王子よ、暗いので目で見るんじゃなくて、心眼で感じるんや!(笑)

やっぱ、明るい時に来る場所だよ~!(笑)

今の佐賀県でも江戸時代にその中心的存在になっていたのは、こちらの窯元を管理していた佐賀藩(鍋島藩とも)である。この佐賀藩は福岡藩と1年交代で出島のある長崎の警備を任されていて、九州の他藩に比べて財政負担が大きかった。しかしオランダとの交流が唯一許されていた出島への出入りが出来た為に、進んだヨーロッパ文明に近づき、色んな技術を進んで受け入れていく。それもあって江戸時代後半には日本国内でも有数の先進技術を取り入れた藩となり、明治維新や戊辰戦争などではアームストロング砲や西洋式砲術を駆使して、名を馳せた藩でもある。

ただこのような大きな煙突を見かけると、ここがやっぱり窯元だったのだろうという雰囲気は感じれる。高温の窯を維持するには、耐熱煉瓦が使われていた。当時の日本国内では窯元以外は、このような大きな煙突はあまり見られなかった事だろう。

この大川内にはそれぞれの窯元毎に色んな商品が展示されていたけど、この暗い時間帯にはあまり綺麗に見えない。それに殆どのお店も閉まっているので、開いているお店もない。

虎仙窯大川内山ギャラリーにて

そんな真っ暗な大川内町で唯一まだお店の中の照明が点いていたのが、こちらの「虎仙窯大川内山ギャラリー」という、陶磁器専門の鍋島虎仙窯のお店だった。

ダメ元で店内に入ってみるとまだ見学オッケーという事だったので、少し店内の見学をさせてもらう事にする。と言っても勿論陶磁器などの焼き物を買うお金もないし、お金があったとしても買いたい気持ちもないのであるが。。

鍋島焼もどちらかというと日本人向けではなくて、ヨーロッパ人向けに造られた装飾品なので、茶碗よりもこのようなコーヒーカップなどが多かったのかもしれない。なお、この江戸時代にここ鍋島焼の窯で作られた焼き物が未だにヨーロッパでは根強い人気があり、鍋島焼コレクターも多いとか。

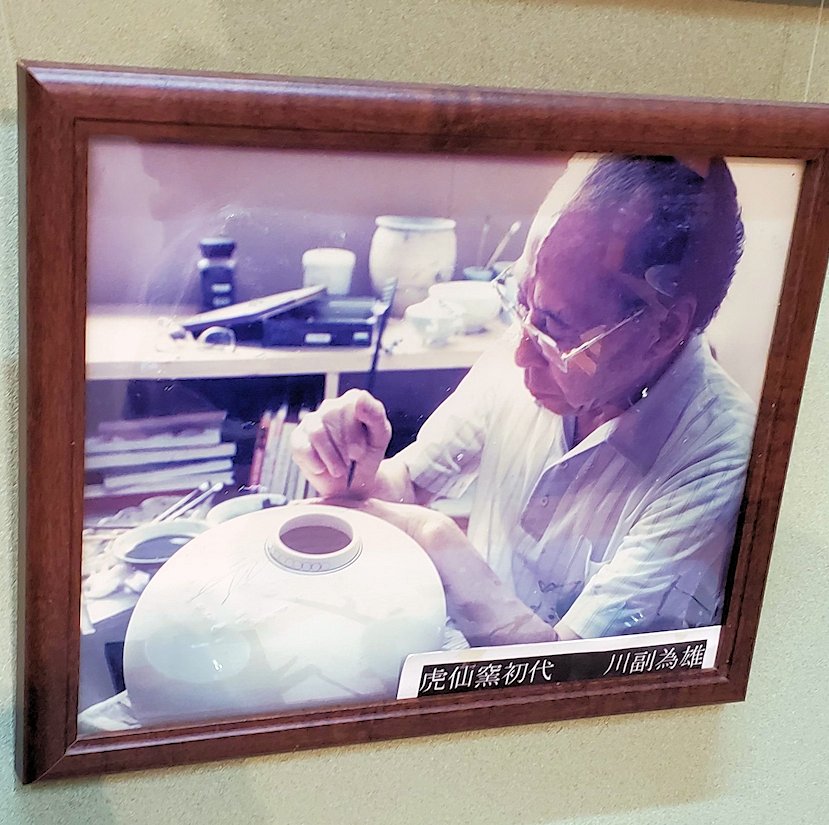

こちらは虎仙窯の初代陶主:川副為雄さんの写真が飾られている。今はこの川副為雄さんの娘である青木妙子がその技術を継承して、その作品を展示しているようだ。

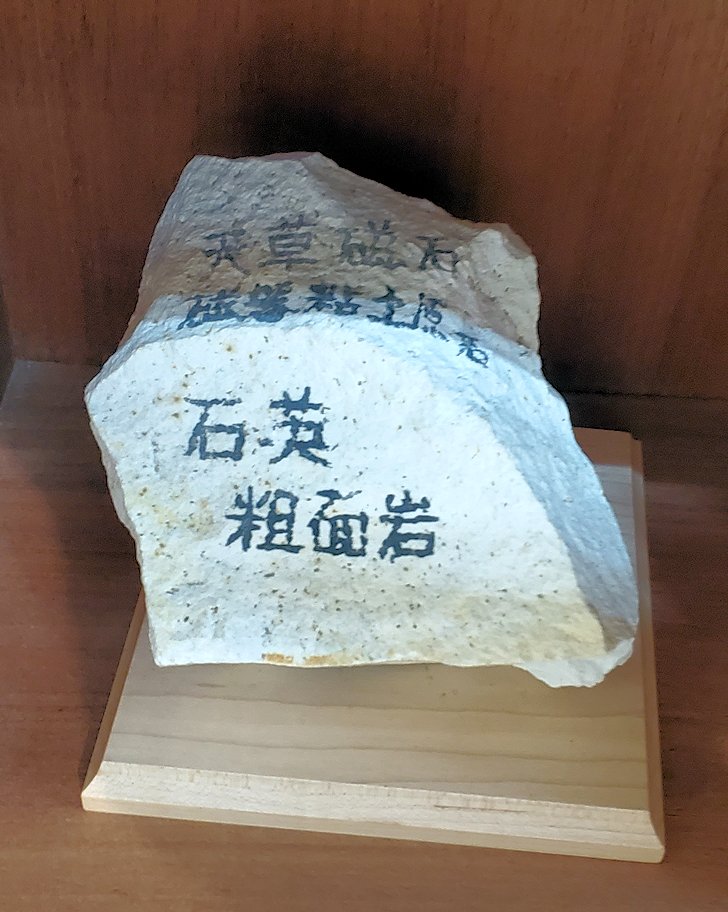

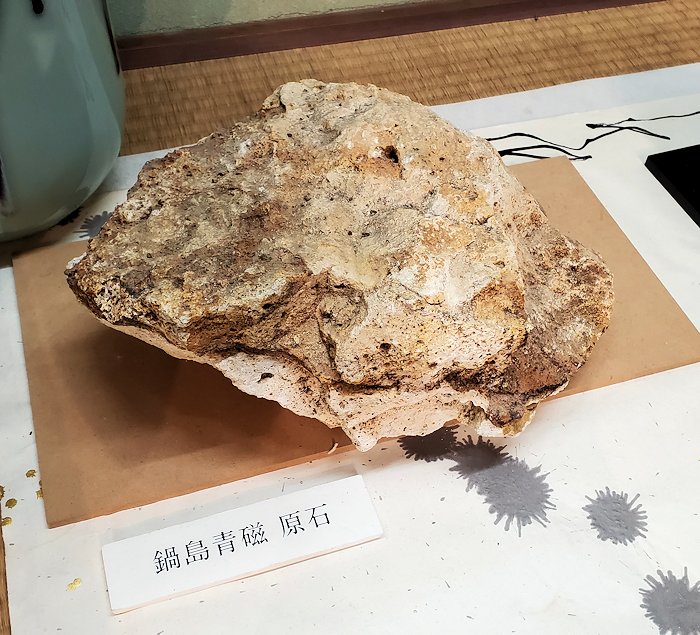

こちらは川内山で採れた天然の鉱石で、これが鍋島青磁の原石として使用されていた。この大川内に窯元を移したのは情報漏洩が少ない山奥という事と、この原石が採れる場所という事も関係していたのだろう。

そして簡単には買えないような作品も置かれていて、値札を見ると385,000円(税込)となっている。このような国産焼き物の価値を知っている人からすればなんて事無い値段だろうけど、食器などスーパーや百均でしか買わない庶民の立場からすると、恐ろしい値段にしか見えない・・・。

こんな値段なんて普通に見えるけど・・・?!

by 川崎マダム

こちらは虎仙窯を継いだ青木妙子さんの作品で、275,000円という値段が付いているお皿。波荒れる玄界灘に浮かぶ3つの瓢箪が、まるで首輪を繋がれたワンちゃんのようにも見える作品。大衆量販店で売られている機械で造られた製品などは安く売られているけど、このような手で一本一本手間を掛けて慎重に色を足して作った製品は世界中でオンリーワン。なのでその値段は比較に値しない。

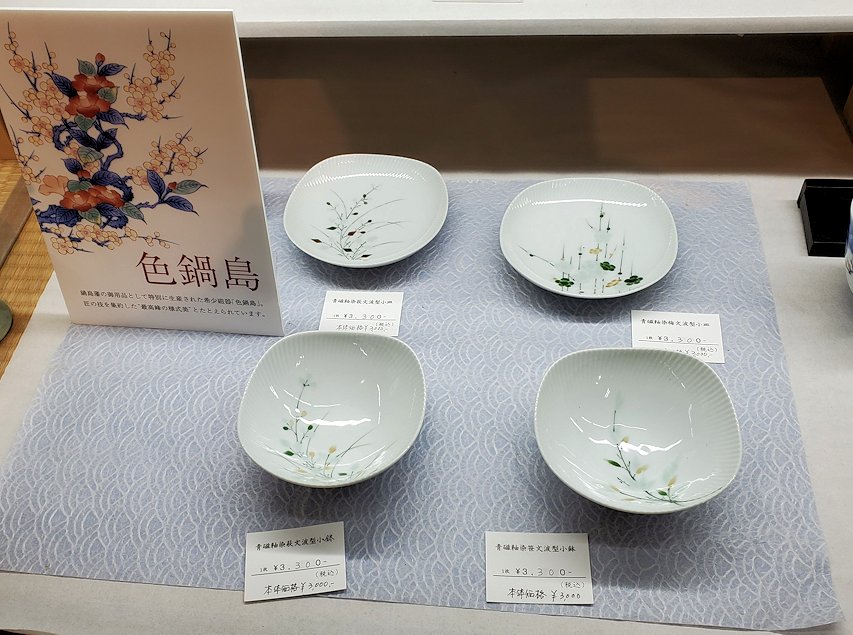

なお昔から大名や将軍家専用に献上されていた高級品だった鍋島焼の作品も、このように庶民にも買える位の金額で売られているお皿もある。色が付けられている面積が少ない分、それだけ価格に差があるのかもしれない。

このように大きく手間が掛かって色が塗られた作品は、77万円と良いお値段がしている。献上品として用いられていたお皿なので、貰った側ではこの上に料理を載せて使うというよりは、このように部屋に飾っておく為の物だったのだろう。

このような焼き物でも多く販売されているのは、日本酒用ぐい吞み。晩酌用に欲しくなってしまうけど、最近は全然日本酒を飲んでいない。色んなお酒を飲めるけど、やっぱり日本酒が昔から日本人に合わせて造られてきたお酒なので、日本人の体には一番マッチするお酒だと思う。

焼き物を一目見ただけで、それが何焼きに分類されるのかまでの知識は勿論無いけど、少なからず伊万里という場所柄や鍋島焼を理解できた。そしてそんな古来からの伝統技術も今の便利な時代になっても、後世に大事に受け継がれている事も分かった。

ヨーロッパの寒い国にある家には暖炉があって、その家にはこのように排気用の煙突が備えられている景色を見るけど、日本国内ではあまりこういった建物を見る事が出来ない。だからこんな煙突を見る事が出来るのも窯元らしさであった。

焼き物でも外観の色付けが変わるだけで、それが高級品に見えるかどうかが凄く変わってくる。特に金色の色付けがされるだけで、急に高級感が出てくる。

鍋島焼が作られている大川内町はこのように既に真っ暗となっていて、辺りにはボクら以外の観光客は勿論居ない。明らかに来る時間が間違っているのだけど、このような暗い時間にここ大川内町を観光する人が居ないので、この時間帯に見れた景色はそう考えると実に貴重な体験だったのかもしれない。

だろ、何事も考え様でいい方向に捉えるけ!(笑)

違うの、笑うしかないのよ~!(笑)

駐車場に戻る途中にあった橋は、今ではこのように鍋島焼のタイルなどで綺麗に装飾されているのが見える。これに肉眼では暗すぎてあまり見えなかったけど、スマホカメラのフラッシュを点けるだけでこのように明るく見える。なおこのような橋は江戸時代には関所が造られていた場所でもあり、秘伝の鍋島焼技法が盗まれないようにしっかりと警護されていたようだ。

こちらには贅沢にも鍋島焼の綺麗なデザインが入った壺が、橋に埋め込まれているのが見える。このようなデザインを見ていると、やっぱり白さが重要で地合いの色によって上に乗せられる色の発色も変わっている。ボクも印刷業界に居たから分かるけど、同じデザインや色を印刷するにもその紙によって大きく印象が違ってくる。なので綺麗なデザインを産み出したければ、なるべく白色度の高い地合いに色を付けるのがベストである。

こんな旅はまた次回に続きます!

よければ下記ブログ村のボタンをポチッとお願いします!

↓↓↓↓九州縦断(秋)旅行記:初回↓↓