九州縦断旅行記(秋)2020年-61

旅行期間:2020年10月24日~28日

(I got lost on my way to the Tuujun Bridge and happened to find the Meiseiiro Bridge on Road.)

偶然の出会い!

さて九州旅最終日は大分県側にある稲積水中鍾乳洞と原尻の滝を見学し、これから熊本県側の阿蘇山南西側にある通関橋という、江戸時代に造られた石橋水路で今では国の重要文化財にも指定されている石橋を見に行きます。しかしその道中で「岡城跡」という大分県竹田市にあった岡藩(竹田藩)が居城にしていた史跡の看板が見えてきたので、ここでも一時停止。。

岡城跡を眺める!

この近くには江戸時代に岡藩(竹田藩)のお城だった「岡城」があるようだけど、ここの道からはそれが少しわかりにくい。目の前の川はさっき見学した原尻の滝を流れる緒方川に、下流で合流する大野川が流れているだけ。。

そんな対岸をよ~~く見ていると、このように「岡城跡」と文字が刻まれた石碑が見えている。この岡城は元々は中世の頃に造られた城で、秀吉の時代に大友家が領地没収されて、代わりに播磨国三木から中川秀成が転封されてきて、それ以降に城を大幅に改修して豊後竹田7万石を治める大名の城となる。

そして上の方を見上げると、この天神山という山の上の標高325mの場所に石垣を見る事が出来る。この岡城は江戸時代も何とか安泰に過ごし、明治時代になってからの廃城令に伴って解体された。その為に今では石垣しかその時代を残す物が現存していないが、その代わりに昭和62年(1987年)には築城800年祭の記念行事として、模擬天守や大手門が20日間限定で復元されたがその後は史跡という事で取り壊されているそうだ。

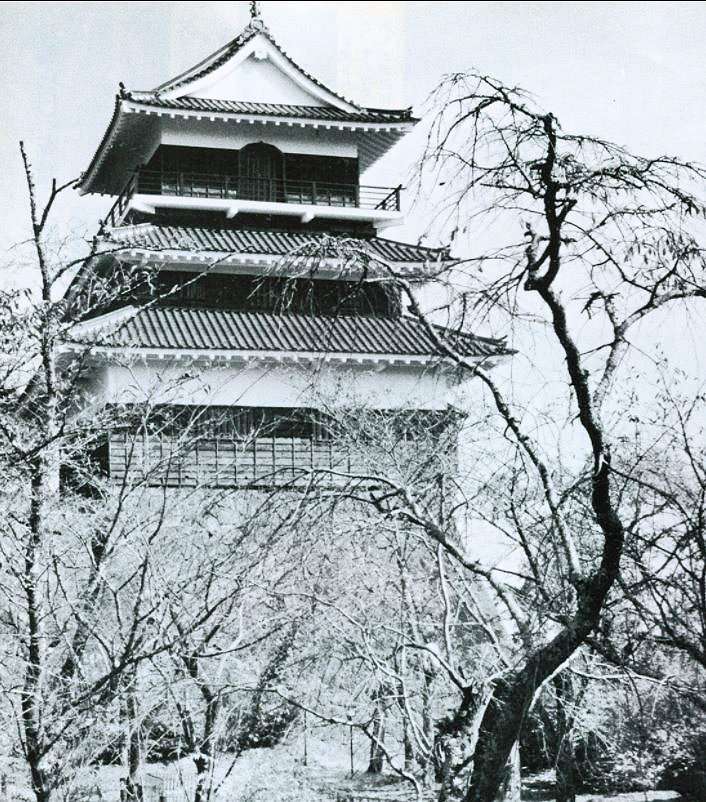

こちらがその際に復元された模擬天守の写真。この天守閣は地元の建築士などが集まって自力で復元した建物らしいけど、この写真だけを見ていると取り壊さずにそのまま保管しても良かったようにも思えてしまう。ただ実際には全体の骨組みは木で造っているけど、壁や瓦などは石垣に負担が掛からないようにと発泡スチロールで造られたものだという。ただ一番上に造られている鯱だけは、こだわって本物の瓦で造っているという。

そしてこの大分県竹田市は、滝廉太郎が小さい頃に過ごした場所でもある。転勤の多かった父親の影響で、東京で生まれてから神奈川県や富山県などに移った後に、この大分県竹田市で高校時代を過ごした滝廉太郎。

この国道502号線には「メロディーロード」という、車で一定の速度で走るとタイヤと路面に刻まれた溝の摩擦音で、メロディーが聴こえるという道がある。ここ大分県竹田市では偉大な音楽家:滝廉太郎が出身という事もあって、ここでは彼の代表作である『荒城の月』のメロディーが設置されていた。

なんとなくだけど、『荒城の月』聴こえたよ~!

もう少し進むと「岡城跡入口」の交差点に差し掛かる。ここで1人旅だったら迷わずにこの岡城跡へと登っていったのであるが、今回は同行する朋ちゃんが横で怖い顔をしているので、ここは自重してハンドルは切らずに真っ直ぐ進むのであった。

なお滝廉太郎の代表作である『荒城の月』は、ここの岡城跡を思いながら作曲したとされているようだ。

へ~『荒城の月』の荒城は、この岡城跡だったんだね~!

また1つ、勉強になりましたね!

日本イチ長い水路用石造アーチ橋「明正井路:一号橋」にて

そんな岡城跡をスルーした後は朋ちゃんが行きたがっていた通関橋に向かって車を走らせるも、選べる道が沢山あって、ナビが推奨するルートがグーグルマップの選ぶ道に対して大幅に時間が掛かりそうだった。なのでナビの案内を無視して半ばヤマ勘的に道を進んで行くも、この阿蘇山周辺の道は真っ直ぐには造られておらずにクネクネと曲がりくねった道ばかりで、最終的には迷ってしまう。。

そして通関橋に13時に辿り着く事がほぼ困難な状況となった時に、たまたま年代物に見えるこの石橋が見えてきたのである。

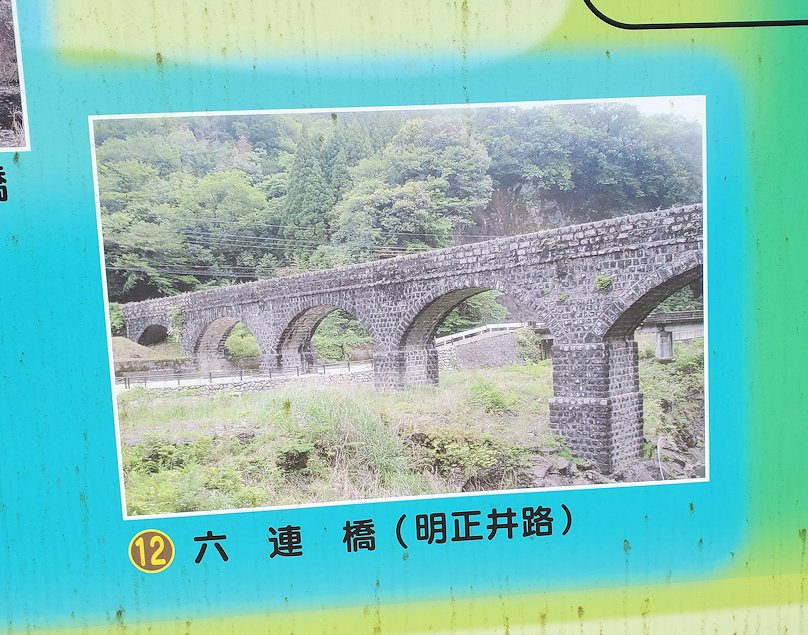

この橋は「明正井路一号幹線」という総延長距離にして175kmの長~~い用水路で、その一部を対岸に渡す用水路の橋となっている「明正井路一号幹線:一号橋」という名前が付けられている。

こちらがその長い名前が付けられている「明正井路一号幹線:一号橋」だけど、もう少し分かり易い橋っぽい名前を付けた方が良かったのではと思う。ただこの用水路の名前自体は、明治~大正時代に計画され建造された為に「明正」という名前が付けられているようだ。

ヨーロッパの国では古代ローマ帝国時代からの水道橋などが現代でもチラホラと見る事が出来るけど、日本国内でこのようなアーチ型の水道橋はなかなか見れる物ではない。

そしてこの「明正井路一号幹線一号橋」は長さ88.9m/高さ13m/幅2.8mで、この6連に連なる形状とその長さで日本では一番長い石橋水路橋となっているそうだ。

迷って日本イチの石橋水路を発見してしまいました!(笑)

王子が迷うから通関橋行けなかったんだよ~!(怒)

この明正井路一号幹線一号橋は大正時代の1919年に建造されたもので、2002年には”大正時代に建設された、我が国最大規模の水路用石造アーチ橋”として『土木学会 選奨土木遺産』にも認定されている。

こちらの看板は昔に立てられたものだったからか、このように文字が見えづらくなっていた。しかしここで車を停めて、この石橋を見る価値がある物だという事は、何となく分かる看板だったような。。

この水道橋となっている石橋は今から約100年程に造られたものだけど、古代ローマ帝国はそれよりも約2000年程も前から、このような水道橋を造っていたというから驚きである。それだけに進んだ文明であったローマ帝国は、それだけ水の重要性を認識していたという事でもある。

このように石橋にもこの橋の名前が刻まれているのが見える。別名「第一拱石橋」とも呼ばれているらしく、名前の通りこの用水路には他の場所でも同じように石橋が造られているようだ。

この橋が通っているのは、さっきの原尻の滝に繋がる緒方川。下にこのように川が流れているんだからこの水を引けばいいのかなと思うけど、上流からの綺麗な水を直接引きたかったのかもしれない。

大分県では合わせて496基の石造アーチ橋が水路橋や道路橋などとして、未だに現存しているという。それらは明治~大正~昭和の時代に建造された物ばかりで、それらを造る必要性があったという事でもあり、それらによって大分県の農業が支えられてきたのだろう。

という事で通関橋は既に諦めてしまったので、ここ明正井路一号幹線一号橋ではじっくりと見学をする事に。せっかくなので橋の上に登れないかと思って、奥の方に進んで行く。

橋の袂までは普通に辿り着けるけど、ここから石橋に上がる道がなくて、山道を強引に登らないと上には行けそうにない。ここで諦めるか? それとも強引に山を登って橋の上に立つか?

個人的には選択肢のどちらを選ぶかという答えは既に出ているのであるが、今一度その前に目の前を静かに流れる緒方川の景色を眺める。期待して訪れる場所よりも、今回のように全く期待せず突如目の前に現れた場所の方が、より印象的に想い出に刻まれる事になる。

王子が迷ったから通関橋の想い出が無いのよ~!(怒)

江戸時代の石橋はもっと古風な感じの造りとなっているのだろうけど、大正時代に造られた橋だけあって建造技術が江戸時代に比べると大幅に向上して、このような高度な橋が造られたのであろう。また橋の下には県道8号を跨ぐ設計となっているが、現代の大型トラックなどが通過できる高さとはなっていないが。

明正井路一号幹線一号橋の景観 動画

明正井路一号幹線一号橋の上にて

そして橋の上に立ちたい一心で山道を何とかよじ登り、橋の上に到着する。ただ足場が悪い山道なので、何回かコケそうになったのでここまで登るのは自己責任です。

このように上に登ってみると、下からは見えなかったけど未だに現役の水道橋として使われて、綺麗な湧き水が運ばれているのが分かる。この水が何十キロも大分県内に運ばれていき、その途中で多くの人の為に役に立っている事だろう。

水道橋上からの景色 動画

このような水道橋も2021年8月に九州地方で停滞していた秋雨前線の影響で大雨が降った際には、ひょっとしたらここから水が漏れだしていたかもしれない。それとここの水は触ってみると冷たかったけど、さすがに味見はしなかったな。。

阿蘇山周辺の道は思った以上に複雑で、阿蘇山南西側にある通関橋まで真っ直ぐに繋ぐ道が無いので、この辺をドライブするにはグーグルマップのナビが必須だろう。車に搭載されているナビゲーションでは、本当の最短ルートを教えてくれない。

阿蘇山を訪れる!

そして通関橋を諦めたおかげで、朋ちゃんがまだ来た事がないという阿蘇山の見学をゆっくり出来る事になった。ボクにとっては約2か月ぶりに訪れる阿蘇山であるが。。

私は通関橋を諦めた訳ではないよ~!(笑)

さっきの明正井路一号幹線一号橋から阿蘇山麓までは、車で約1時間15分程で到着。

そして阿蘇山の噴火口へと向かって進んで行くと、道端に停まった車と近くに観光客の姿が見えたので、ここで一旦停車して彼らが何を見ているのかを探る事にします。

こんな旅はまた次回に続きます!

よければ下記ブログ村のボタンをポチッとお願いします!

↓↓↓↓九州縦断(秋)旅行記:初回↓↓