沖縄旅行記2020年秋-㊳

旅行期間:2020年11月11日~14日(3泊4日)

(Visit the Okinawa Prefectural Museum, located in Naha New City, a former U.S. military residential area that has been redeveloped.[Okinawa Travelogue 38])

新しい沖縄の街

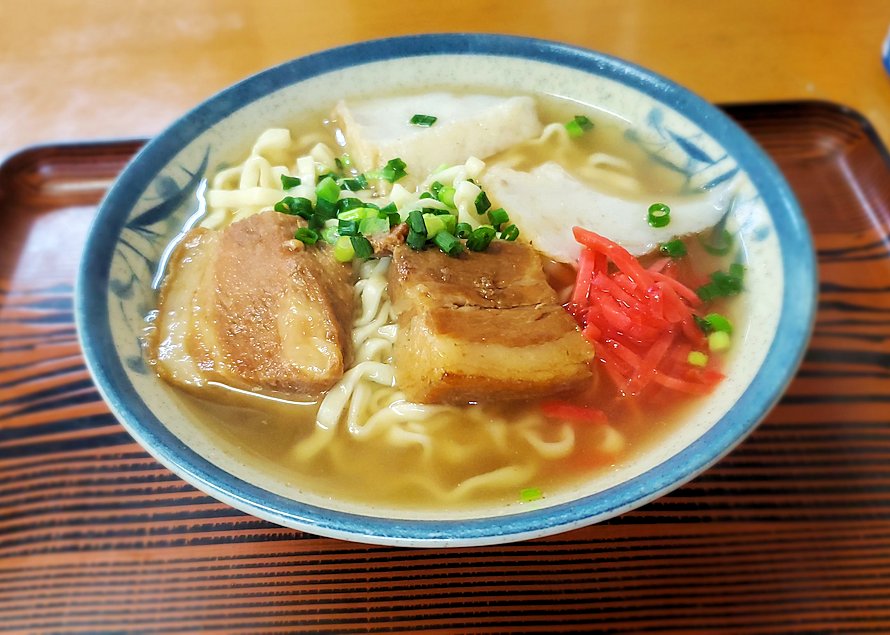

さて識名園を見学した後にフラフラと歩きながら、途中で見つけた飲食店で沖縄そばの昼食を食べた後は、那覇市おもろまちにある博物館へと向かう事に。ちょっと離れたモノレールに乗って向かうか、徒歩で向かうかで迷うも、今回はモノレールをチョイスする事に。。

那覇市おもろまち(新都心)へ向かう!

旅先で移動に公共交通機関や車などを使うと、個性的なお店や家などを見落としがちになってしまう。こちらは首里駅まで向かって歩いている途中に見つけた散髪屋で、よく見る散髪屋の回転ポールに手作りシーサーの兜がハメられていたのである。

手作り感があって、とてもいいシーサーさ~!

沖縄の散髪屋 動画

そして程なく、首里城の最寄り駅でもある首里駅に到着する。2003年に開通した沖縄のモノレールである「ゆいレール」で、当社は終着駅となっていた駅。今では2019年に浦添市の「てだこ浦西駅」まで路線が延伸しているので、終着駅ではなく中間駅となっている。

このモノレールが導入されてからマイカーによる移動は減ったのかもしれないが、このように道路を見ると車が溢れかえっているように見える。車社会の地域はやっぱり車移動に慣れ切っていると、なかなか変化しないのかもしれないな。。

モノレールの車両内からはこのように、首里城が写真上部に見えている。ただし日本の城にある天守閣のように高い建物が首里城には無いので、ボ~~っと車窓を眺めていると見逃してしまうかもしれない。

「首里駅」から、博物館などがある新都心の「おもろまち駅」まではモノレールで約8分の移動時間。そして博物館はおもろまち駅から、徒歩数分圏内。

という事でモノレールに乗ると、あっという間に「おもろまち駅」に到着。そして駅を出ると、今まで見てきた沖縄の景色とは全く違う、大型ショッピングセンターや高級ブランドのお店などが見えてくる。この辺りは「那覇新都心」として再開発された街なので、このような新しい大型ショッピングセンターや高層ビルなどが並んでいるエリア。しかし、昔はアメリカ軍に占領されている時に、米軍兵士の住宅街となっていた。その米軍住宅街が1987年に全面返還されてから再開発が進み、今ではこのような新しい街となっている。

「沖縄県立博物館・美術館」に到着!

そんな沖縄にある新都心の21世紀な景色に圧倒されつつも、目的地の博物館へと進む。すると大型ショッピングセンターの反対側に、このようなコンクリート造りの大きな建物が見えてくる。

こちらが「沖縄県立博物館・美術館(おきみゅー)」で、2007年に開館した建物。ちなみにこの場所では名前からも分かる通り、博物館と共に美術館を兼ねている。更に沖縄県立の美術館としては、最初の美術館となるそうな。

なお、この博物館&美術館の建物の建築を担当した、東京都の石本建築事務所は『2008年度グッドデザイン賞』を受賞している。

そんな博物館の建物内へと入ろうかと正面入り口を進むと、その中庭にはこのように茅葺屋根の小屋などが建てられているのが見える。茅葺屋根の建物はあまり沖縄らしい雰囲気はしないけど、昔はそれなりに建てられていたのかもしれない。ただ茅葺屋根の建物は、度々その茅葺を手入れしないといけないので、その維持がとても大変だという。

その先にあったのは、このような沖縄っぽい木造住宅。無機質な雰囲気を漂わせる大きな鉄筋コンクリート造りの博物館の中庭に、このようなレトロな沖縄っぽい建物があるのも、何だかアンバランス的な雰囲気を感じる。

中は意外と綺麗に管理されていて、普段からちゃんと掃除されているような綺麗さ。勿論、今では誰も住んでいない建物で、博物館が閉館となるとこの住宅なども閉められるので、誰かが住んでいるような生活感も感じない。

その建物とセットになっているかのように、手前には琉球石灰岩で造られている塀が見える。やっぱり沖縄ではその建物よりも、その脇にある琉球石灰岩の石垣がより印象的に記憶に残った。

そしてこちらも沖縄の定番である「石敢當(石敢当)」の石碑も置かれているのが見える。これは交通安全や魔除けなどの御守り的な石碑で、沖縄の街では至る所に見つける事が出来る。沖縄というと勝手ながらあまり宗教チックな地域に思っていなかったけど、意外と昔からの風習や信仰など根強く残っているのが今回の旅で発見できた気がする。

こちらはシーサーと一般的に呼ばれる事の多い「シーシ」。こちらの言葉は「獅子」から来ているとされているようで、シーサーの原型は獅子だったようだ。

ライオンは王者の象徴サ~!

さていつもなら博物館の建物内へとすんなりと入っていくのであるが、ここ沖縄県立博物館ではその中庭にある昔の沖縄の伝統的な建造物に惹き付けられてしまった。ただ今日はこれ以外に訪れる予定がなく、ここが最終目的地なのでゆっくり見学するつもりである。

沖縄県立博物館・美術館に入る!

さてまずは入口の券売機で、「博物館常設展(大人530円)」と「美術館コレクション展(大人400円)」と特別展示の『岩石』をまとめて見学できる”1DAY PASSPORT(大人1480円)”を購入する。ただ美術館の作品は写真撮影が禁止なので、何を見たかが全く記憶に残っていないのであるが。。

外から見ても大きな建物だったけど、このように建物内に入ってみても、その大きさが分かる程の内部になっている。まずは上の階にある美術館を見学し、それから博物館を見学してから、最後に特別展示を見学する事にする。

博物館の見学!

美術館を見学してから博物館へと向かうと、まずはこのように沖縄の自然をイメージしたブースに出迎えられる。沖縄という場所は日本国土の中でも最も南にある県なので、その温暖な気候下で育まれた自然環境が沖縄らしさを醸し出している要因だろう。

全国にある博物館でも、新しく造られている所は単に歴史的な展示品をただ並べているだけではなく、訪問客により興味を惹いてもらうような展示を心掛けている内観になっている所が多い。とても勉強熱心な人だったらいいけど、単にその地にやって来た観光客にその博物館の記憶を脳にこびりつけてもらうには、やっぱり一工夫は必要である。

やっぱり沖縄は周囲が海で囲まれているので、その海洋生物や珊瑚礁などがメインである。地球上の生命は海で生まれたので、母なる海から多種多様な生命が生み出された、その多彩さを勉強しておきたい。

やっぱりこの博物館の展示スペースは建物の外観を見てもある程度分かっていたけど、中に入ってみると、かなりの広さとなっている。これだけの広さをじっくり見学するとなると、かなりの集中力と体力を要する。そう思うと大きな博物館の見学は、一仕事並みのエネルギーを消費してしまう場所でもあるように思う。

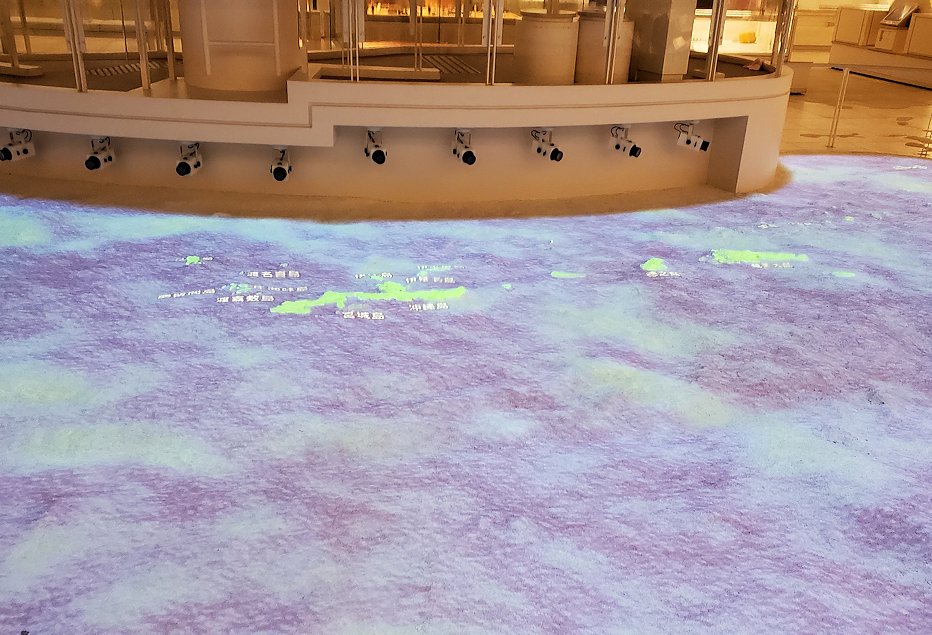

沖縄県はこの沖縄本土以外に石垣島などを始めとする363個の島々から成る列島だが、その中で有人島は実に49個だけで、それ以外の大半の島は無人島となっている。ちなみに沖縄県は島国でその面積が小さく思えるけど、沖縄県の面積は日本内ではワースト4番目となっている。なお、最も面積が小さいのは香川県で、それに次いで大阪府、東京都となっている。

沖縄県は大阪府よりも大きいなんて意外やな!

東京都民も大阪府民も、この事実を聞くと驚くよ!

この博物館は元々首里城近くに造られていた沖縄県立博物館が老朽化していた為に、新しい博物館として建設されたもの。そして新しい博物館として営業する際に、旧博物館で所蔵されていた首里城跡から出土した歴史的な展示品などが移動されている。

首里城は残念ながら大火事で焼失してしまって再建中だけど、このように貴重な品々など博物館で保管されていた物は無事現存している。そういう事を考えると、歴史的な遺物などは管理の行き届いた博物館で保存されている方がいいのかもしれない。

こちらの船は遊び心が満載の船のデザインに見えるけど、これは昔の中国式の琉球船。古代中国の属国であった琉球王国では、当時世界を席巻していた中国海運の造船技術が籠められた船を使用していた。船というと大航海時代のポルトガルなどを思い浮かべるけど、それ以前に中国の鄭和艦隊はインド地方やアフリカまで航海をした先駆け的な存在でもあった。

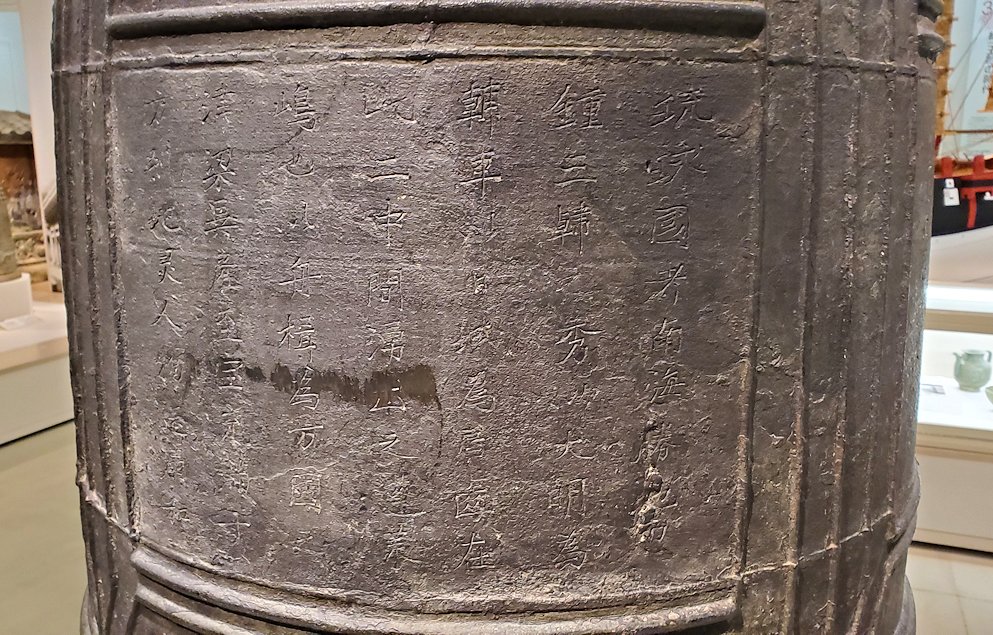

そんな中国の影響を大きく受けていた琉球王国では、このような寺院に吊られている大きな鐘も展示されていた。沖縄にはあまり寺があったイメージが無いけど、冷静に考えると寺などの文化は中国から入ってきた文化なので、中国の影響を大きく受けていた琉球王国にも寺があったのは全く不思議な事ではない。

こちらの鐘は”国の重要文化財”にも指定されている、首里城の正殿にあったとされる「万国津梁の鐘」である。この鐘は琉球王国の第一尚氏王統:第六代国王であった「尚 泰久王(しょう たいきゅう)」の時代である1458年に造られた物とされていて、今の首里城の廣福門手前の広場の小屋内にあった鐘はこれを複製した物となっている。

万国津梁の鐘を眺める! 動画

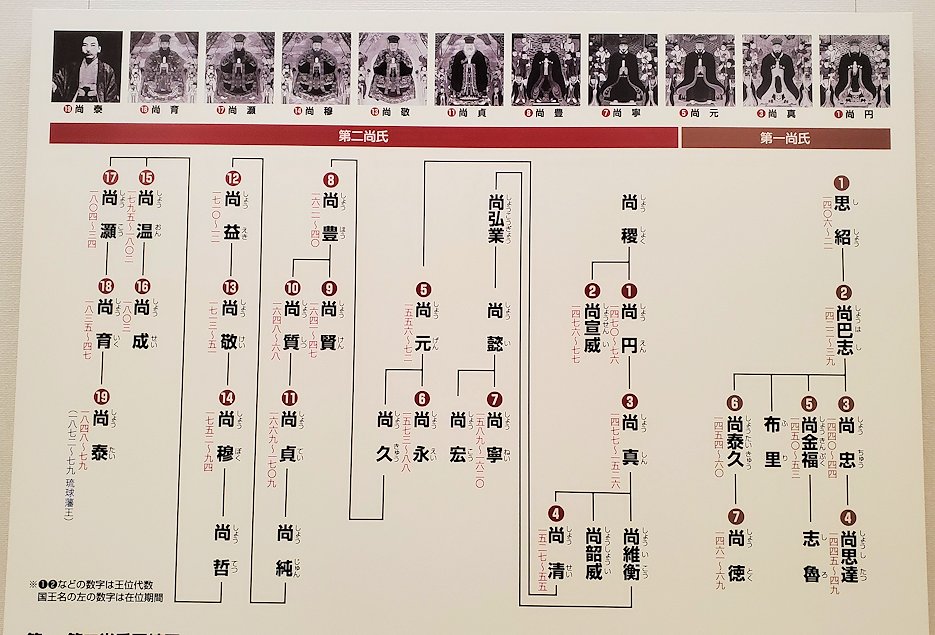

こちらは琉球王国を代表する”第一尚氏王統”と、その後を受けた”第二尚氏王統”の王位図である。琉球王国の国王達の名前は、それぞれに中国っぽい名前ばかりなので覚えにくい。また全員同じ苗字なので、誰が誰だかも分かりにくい。ただ第二尚氏王統は初代国王:尚円王は重臣だった人物で、その人が王位を獲ったので先代までの血の繋がりは消えてしまっている。

このような王位図を見ると、血が繋がっていると思ってしまうよね!

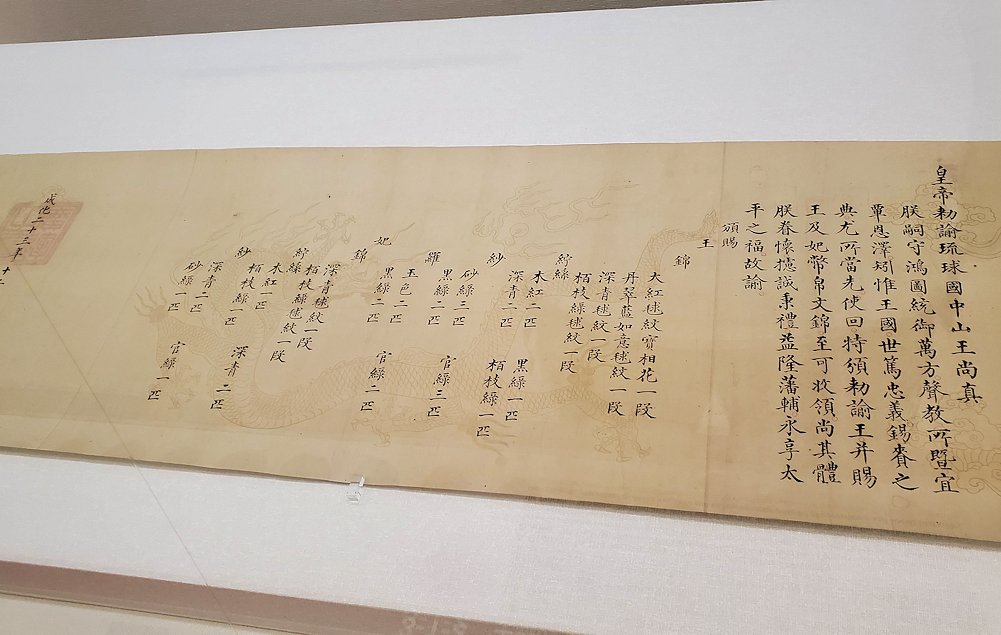

こちらは琉球王国が属国であった古代中国から、贈られた勅諭である。1487年に作成されたと推定される書状は重要文化財に指定されており(※展示品は複製品)、その書状にはとても綺麗な達筆で文字が書かれているのが見られる。昔の人達は筆で文字を書くのが当然だった時代なので達筆な人が多いけど、現代は文字を書くがどんどん減っているので下手な字の人が増えているが。。

こんな旅はまた次回に続きます!

よければ下記ブログ村のボタンをポチッとお願いします!

↓↓↓↓沖縄旅行記:初回↓↓