九州縦断旅:鹿児島編

旅行期間:2020年8月中旬~下旬

高校の裏にある、藩主達の墓

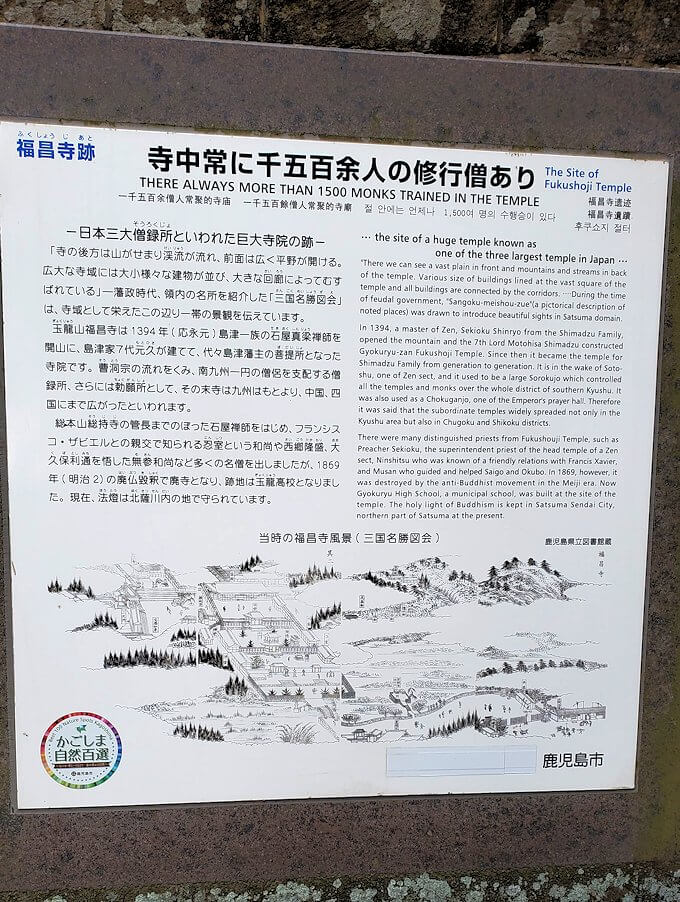

さて今回の九州旅の最後にどうしても行きたかった場所、それは島津家歴代当主達のお墓である。鹿児島市内にそのお墓群はあり、先程訪れていた鹿児島城跡からは徒歩で20分程の距離にある「福昌寺跡」である。

鹿児島市内にて

薩摩藩主であった島津家のお墓は、歴代藩主達の数多くのお墓があって大規模な敷地のハズだけど、「福昌寺跡」という看板が出ていた矢印の方向には狭い道が続いていた。しかも全然ひと気もないしで「本当にこの道であっているのかな?!」と思いながら進んでいた。

この島津家の墓地となっている福昌寺跡は、隣に鹿児島玉龍中学校と鹿児島玉龍高等学校の校舎があって、それに囲まれている墓地のような感じでもあった。そして進んで行くと昔の墓地らしき感じに見える壁が見えてくる。

住所:鹿児島県鹿児島市池之上町24

島津家の墓地である「福昌寺跡」にて

こちらが1953年に鹿児島県指定史跡となった福昌寺跡である。ただ後で分かった事だけど、ここは正門ではなくて横から入る小さな門だった。なのでもしここ福昌寺跡の墓地を見学に来たなら、もう少し北側にある正門から入った方が大きな入口でそのスケールを感じれるので、正門から入る事を勧める。

まずは一応扉が閉められているので、そんな扉を開ける前に管理者からの「お願い」を熟読する事に。

・境内での事故等については一切責任は負えないので、自己責任で敷地内に入る事!

・犬の散歩は禁止!

ルールを守れない奴は、帰れド~~ン!

さて門の閂(かんぬき)を慎重に外して、島津家の墓地へと入る。この島津家の墓地が置かれていた福昌寺は、明治時代に廃仏毀釈の影響もあって寺としては取り壊される事となった。しかし島津家のお墓群がある場所は、薩摩藩の島津家の末裔となる「株式会社島津興業」が引き継いで管理している。

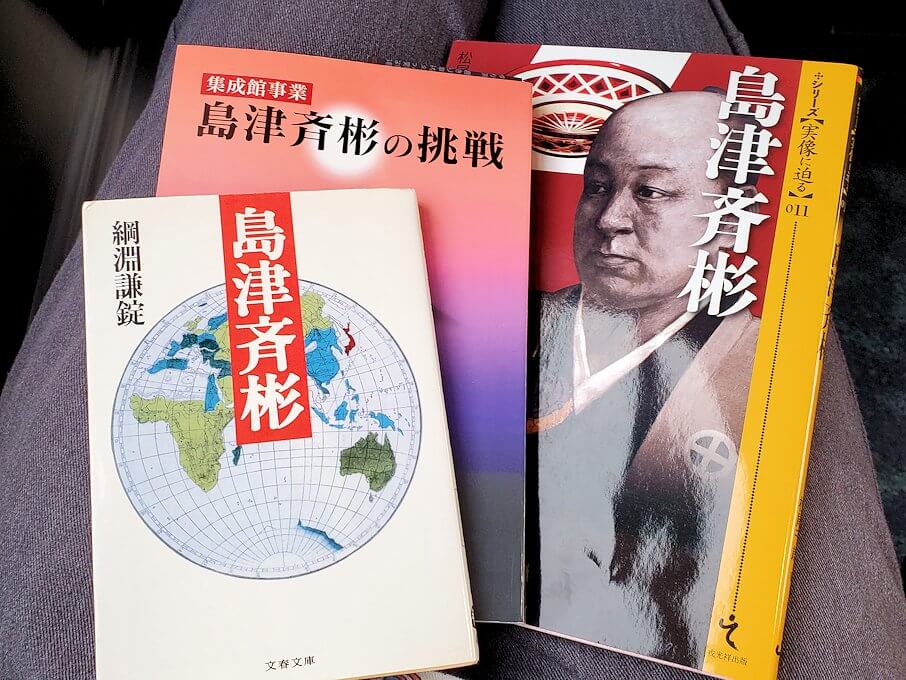

明治時代に寺が撤去されて福昌寺跡の墓地は荒れ果てているのかと思ったけど、清掃ボランティアの人達が定期的に管理してくれているらしく、比較的綺麗な墓地であった。さてお目当ての島津斉彬公のお墓を探して、墓地を彷徨う事に。

この島津家墓地には島津氏第6代当主:島津師久からの墓地が安置されている。その6代目当主:島津師久は1325~1376年の人物で、室町時代を生きた人物。ただお墓は設置されているけど、そのお墓の下に亡骸が埋められているかは不明。先程の南側入り口を入って進んで直進すると見えてきたのが、戦国時代に生きた島津義久のお墓である。

お墓の前にはキチンとこのように石碑に名前が彫られてあって、誰が眠っているか親切に案内してくれている。島津氏第16代当主:島津義久は、島津貴久の後に家督を継ぎ”優秀な島津四兄弟”とも言われた弟たち(義弘/歳久/家久)と協力して、大友家や龍造寺家を撃破して領土を広げて島津家最大の領土を支配するまでになる。しかし秀吉の九州征伐を前に大戦力に押し込められて、最終的に降参して秀吉の前に屈服するのである。

そんな島津義久の左側にあるお墓は、その先代である島津氏第15代当主:島津貴久のお墓である。この島津貴久は元々本家ではなく、薩摩島津氏分家に生まれたが本家に跡継ぎが居ないという事で養子入りし、後に島津家本家の家督を継ぐ事になる。

この島津貴久が当主の時代に種子島に鉄砲が伝来して、最初に日本国内の合戦に銃を使用したのは島津貴久だとも言われている。そしてフランシスコ・ザビエルが上陸したのも島津貴久時代で、南蛮船との貿易増加を狙って領土内での布教を認めたという。

そしてその横をひとつ飛ばした横の方に、7代目当主:島津元久と8代目当主:島津久豊のお墓が重なるように設置されている。この時代はまだ隣の日向国を争って、伊東家と戦いを繰り返していた頃。

7代目当主:島津元久の石碑。正直今は頭の中が江戸時代モードになっていて、この島津元久が活躍した室町時代の事が全然理解できていない。今の勉強ペースとボクの脳内処理速度を換算すると、室町時代の歴史を詳しく勉強できる機会は当分先になる事だろう。。

こちらは8代目当主:島津久豊の石碑。島津氏は初代当主の島津忠久以来、長年に渡って当主達は忠久公の「忠」か「久」の文字どちらかを自分の名前に付けて継承していた。しかし江戸時代に入ると薩摩藩主となった島津氏は、徳川幕府に忠誠心を見せつけるように当時の将軍の文字を貰って、自分達の名前に付けるようになる。しかし江戸時代が終わって明治以降は再び昔の「忠」か「久」の文字を付けるようになってきている。

そしてその横はこれまた島津家でも有名な第17代目当主:島津義弘のお墓である。島津義久の弟で秀吉が九州に攻めてきた時は、勇猛果敢な武将だった島津義弘は最後まで徹底抗戦を主張していたという。秀吉に服従した後は家督を引き継ぎ、朝鮮出兵にも参加したのである。

「第17代目当主:島津義弘」という文字が彫られている石碑。以前までは江戸時代の歴史に疎かったボクだけど、戦国時代の島津義弘だけは有名なので知っていた。関ヶ原では西軍に付いた為に勝者となった徳川家康に上手い事取次いで、島津家を残す事に成功する。

こういった戦略も策士ならではだったのだろう!

島津義弘は家督を息子に譲り、桜島で引き篭もりしてたド~~ン!

色んな島津家当主たちのお墓があるけど、一番見たかった肝心の島津斉彬公のお墓が見当たらない。まあここでお墓を見ると、どれも同じようなお墓にしか見えないんだけど、一応キチンと島津斉彬公のお墓は見ておかないと帰るに帰れない。。

この島津家のお墓は、このように鹿児島市立鹿児島玉龍中学校/高等学校の真裏にあるので、ビビリの生徒にはあまり気持ちのいい場所ではないのかもしれない。なおこの学校出身の有名人では、あの京セラを創立した稲盛和夫氏がいるのである。経営の神様とも呼ばれて、経営破綻した日本航空(JAL)を再建した人物でもある。

今のサービスが素晴らしいJALの飛行機に乗れるのも、この稲盛和夫さんのおかげタイ!

すると奥の方にお墓が2つ並んでいるのを見つけて、島津斉彬公のお墓かと思って近寄る。

しかし事前に写真で見ていた島津斉彬公のお墓の形とは違っているので、別の島津家の墓のようだ。

ただこのように2つの墓が仲良く並べられているという事は、当主とその仲が睦まじかった正室のお墓なのかもしれない。

この島津家のお墓は福昌寺という大きな寺の敷地内にあったので、島津家だけではなく薩摩藩に関係している人物のお墓もあるし、福昌寺の住職たちのお墓も安置されている。

福昌寺跡の正面入り口にて

結局島津斉彬公のお墓を見つける事が出来なかったので、入ってきた門から出て福昌寺跡沿いを奥に進んでみる。するとその先にさっきの入口で見たものよりも新しくて立派な「史跡:福昌寺跡」と文字が彫られている石碑を見つける。

さっきの入口よりもこっちの北側にある方が正門だったようだ。こっちの方が大きいし、ちゃんと島津家の家紋マークが門に取り付けられているので、島津家のお墓に入るのであればこちらの門から入るべきなんだろう。

ここにあった「福昌寺」は元々第7代目島津家当主:島津元久の時代に建立されたものなので、それ以降の菩提寺となっていたので島津元久の先代以降のお墓ばかりが設置されていた訳だ。

こちらも先程見た注意板と同じ内容が記載されている。ちなみにこの看板に名前が載っている「島津修久」氏は、第32代島津家当主であり、照国神社の宮司でもある人物。

さてこちらの正門の閂(かんぬき)を開けて、島津家のお墓へと入っていきます。さっきの小さな門から入った感じとは全然違い、大きかった福昌寺の跡地だけあって広大な景色が広がっていて、思わず驚いてしまう光景が目に飛び込んでくる。

こんな広大な墓地の景色を見ると、「果たして島津斉彬公のお墓を見つける事が出来るかな?!・・・」と思ってしまう景色であった。しかしそんな入口を入ってすぐの場所には、島津家のお墓を参拝に来る人用に看板が親切に設置されている。

こちらがそんな福昌寺跡に設置されている「島津家墓地案内図」である。最初からここに来てこの看板を確認していたら、あちこち行かずに島津斉彬公のお墓に直行出来たのであったが。。

この島津家墓地の左奥の方に島津斉彬公のお墓が設置されているのであるが、他には島津重豪・島津斉宣・島津斉興などのお墓もあるし、島津斉彬の子供のお墓もあったし、それに調所笑左衛門のお墓まであったのだ。この時は島津斉彬公のお墓しか興味がなかったので、それにしか目が行かなかったが島津家の色んな人達のお墓がこの広い境内に安置されているのであった。。

もっとゆっくりと時間を掛けて参る場所でごわす!

こんな旅はまた次回に続きます!

よければ下記ブログ村のボタンをポチッとお願いします!

↓↓↓↓九州縦断旅行記:初回↓↓