宮崎県旅行記2020年-㉝

旅行期間:2020年10月18日~22日

(First thing in the morning in Aya Castle, reminiscent of a haunted place, the second floor that makes you nervous.)

不気味な2階ゾーン

ここは宮崎県で西側にある綾町の山の上に造られている、中世時代にあった城を再現して建てられている「綾城」の1階。昭和後半に再建された建物だけど、建物自体は木造建築物となっているので日本のお城らしさを感じれる場所となっている。

綾城の1階にて

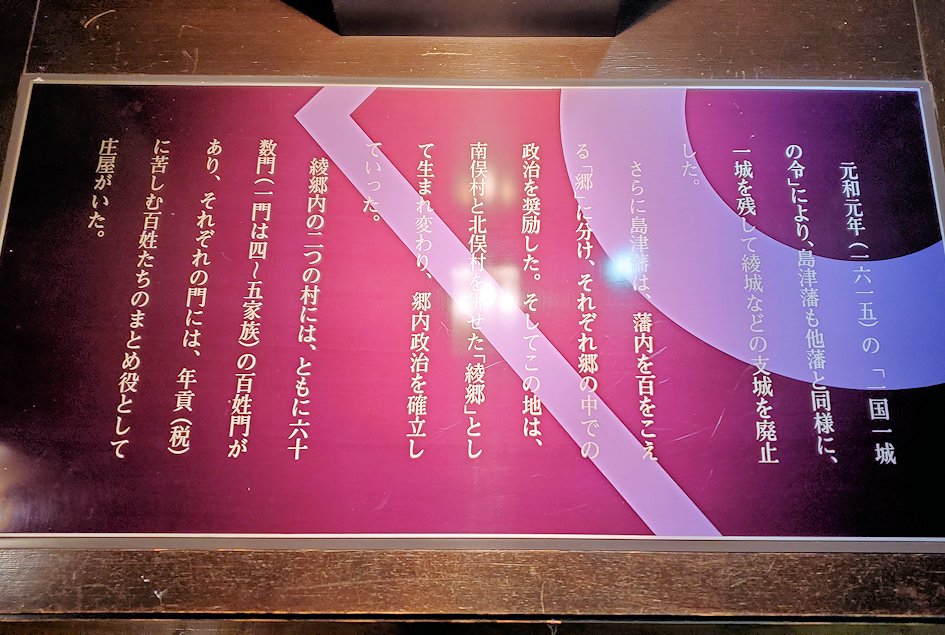

中世時代から戦国時代に掛けて日本全国には無数のお城が建造されていったけど、江戸時代になって日本を支配した江戸幕府は各地の支配力を弱める為に『一国一城令』を発令して、無数の城を廃城に追い込んだ。その影響でこの綾城も姿を消す事になる。

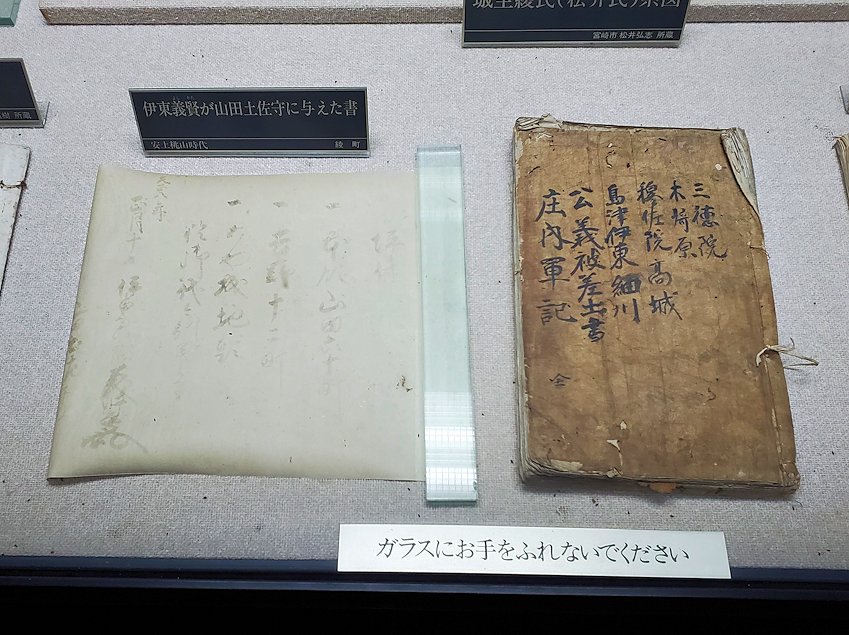

この綾城は細川小四郎義門が建てた城とされていて、その後細川氏(綾氏)が8代続いた後に伊東氏の城となり、のちには隣国の島津氏の城と移り変わっていく。そのような歴史がこのボロボロの本に書かれているのかもしれない。

この書物が書かれたとされる安土桃山時代には、まだ印刷技術は国内には殆ど入っていなかったので、この時代の書物はその殆どが手で書かれたもの。そして出回っていた本なども勿論印刷ではなくて、人が手で内容を書き写していた写本がメインであった。

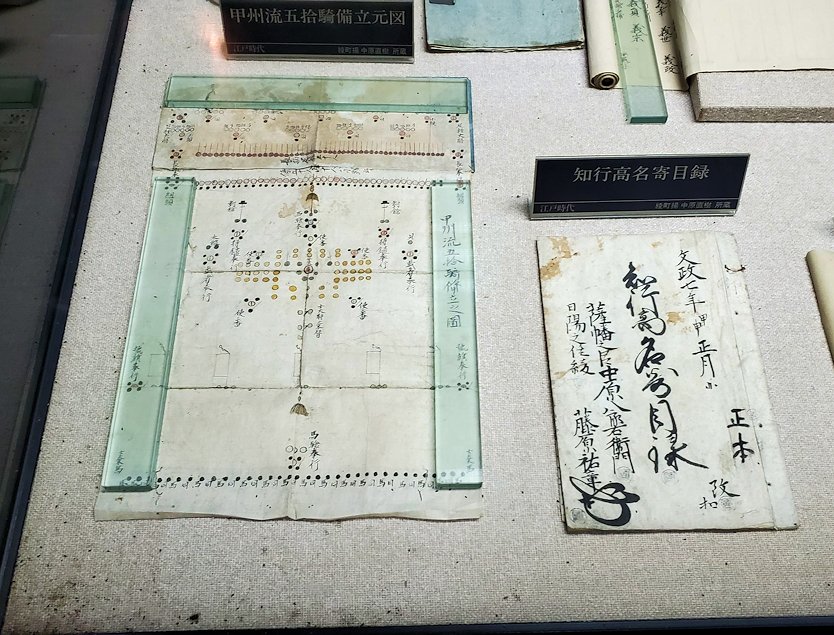

こちらは「知行高名寄目録」で、この地方の石高などがまとめられていた書類のようだ。それにしてもこのような昔の書類も、綺麗に現存しているのはキチンと保管されていたものだけど、その辺にほったらかしに置かれていたものは劣化して文字なども見えないようになってしまっているのだろう。

現代の日本人はあまり家系など気にしないけど、昔はこのように長々と何代も先の先祖が書かれている家系図などが家にあったという。だから「ウチは〇〇の末裔なんだよ!」と嬉しそうに言う人がいるけど、だからなんだっていう話でもあるが。。

昔は家柄が重要視されていた名残なんだろう。

それにしても今日は気持ちのいい快晴だけに、早く天守閣まで登って周囲の綺麗な景色を見たい気持ちが高まっているけど、やっぱり各階の展示品をしっかり見学した後に満を持して天守閣まで登らないといけないという気持ちを持って、城内の展示などを見て回る事とする。

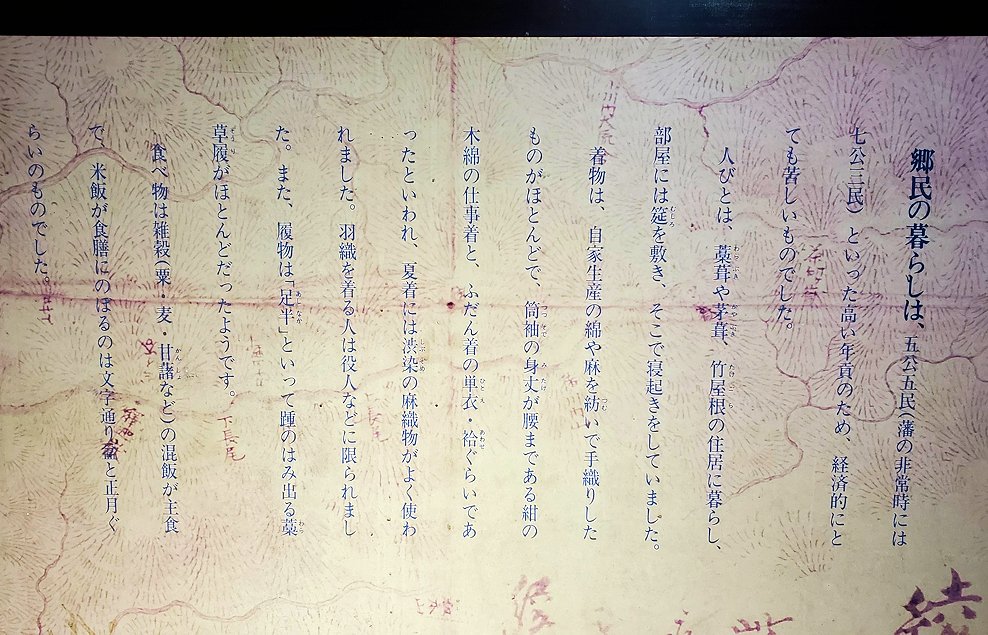

江戸時代は徳川幕府が全国を治めて戦乱も収まって安定した時代だったけど、徳川幕府は常にどこかの地方が反乱を起こしてくる可能性を潰す為に、常に全国の藩に出費をさせて戦をするお金を持たせない作戦を執っていた。その為に全国の藩はその殆どが財政難に喘ぎ、その矛先が農民などの庶民に押し付けられていた。

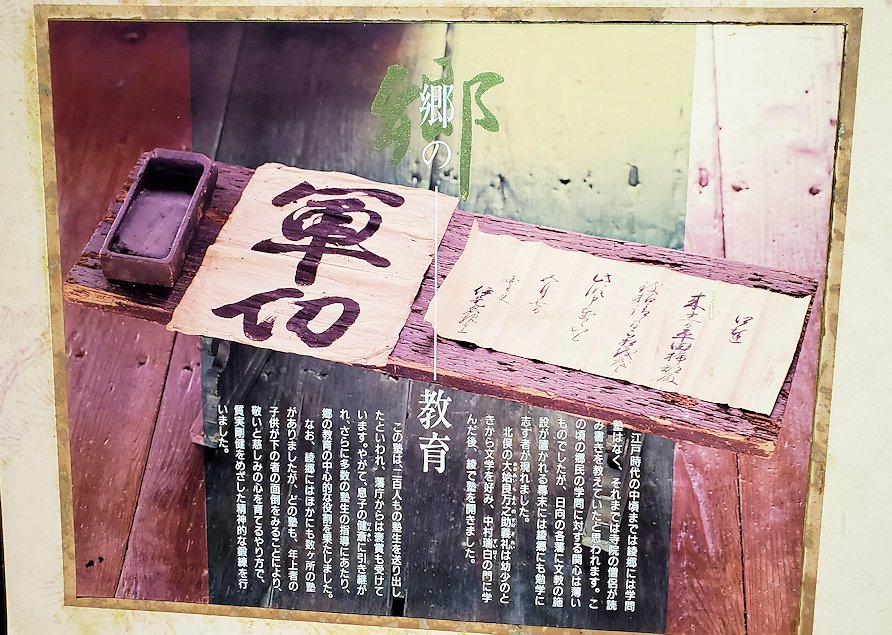

そんな江戸時代ではあったが国内が平穏になった事もあって、全国の藩では藩独自の学校が開設されて、藩士の教育に力が注がれる事になる。こういった学問の普及により、先人が苦しんで学んだ極意を若くして得る事で、更なる学問を積み重ねて知識を向上させていった。

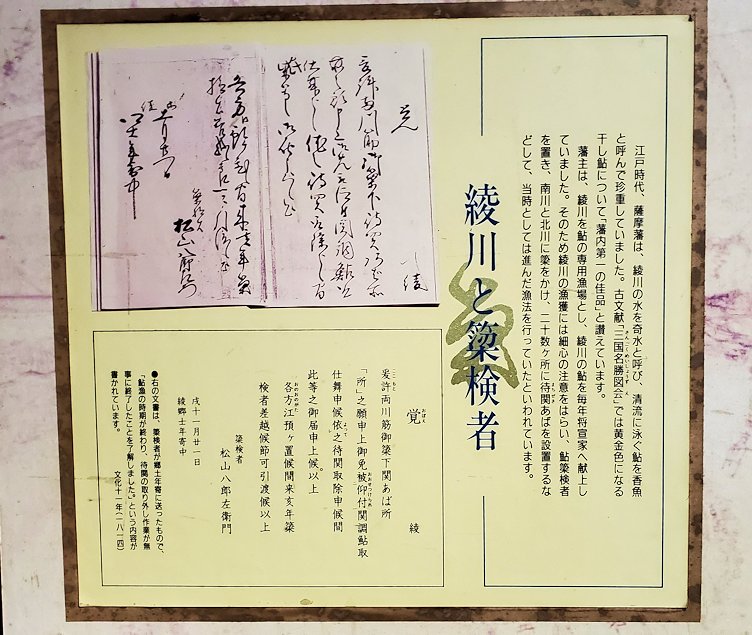

江戸時代にはこの綾町を流れる綾川の事を薩摩藩は「奇水」と呼び、この川を泳ぐ鮎を『香魚』と呼んで重宝していたという。そして干した鮎が黄金に見える事から、薩摩藩内ではこの鮎を毎年将軍家に献上していたという。

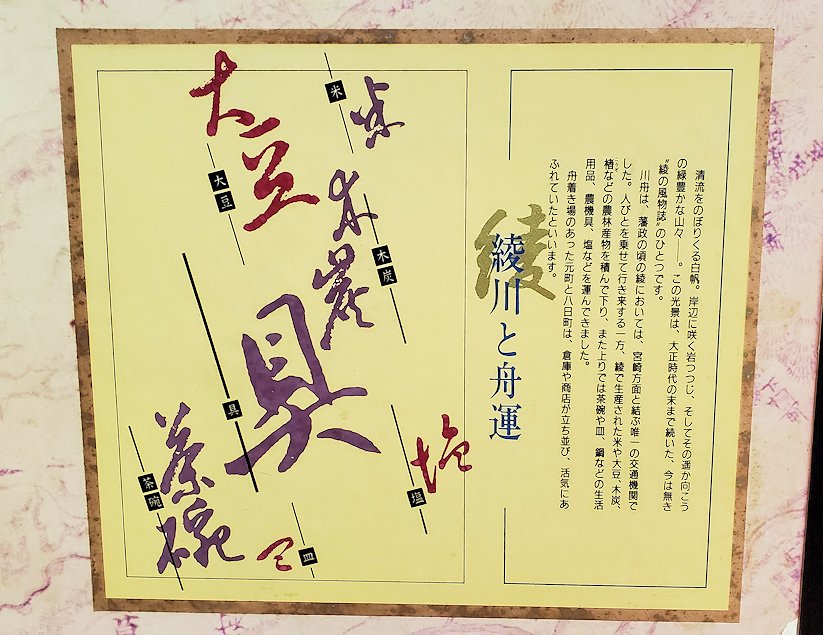

そんな綾川は宮崎市内への流通道として重要な川で、物質や農産品を運んでいたという。昔は今みたいに車が無かったので、川を昇り降りして運河として使っていた。

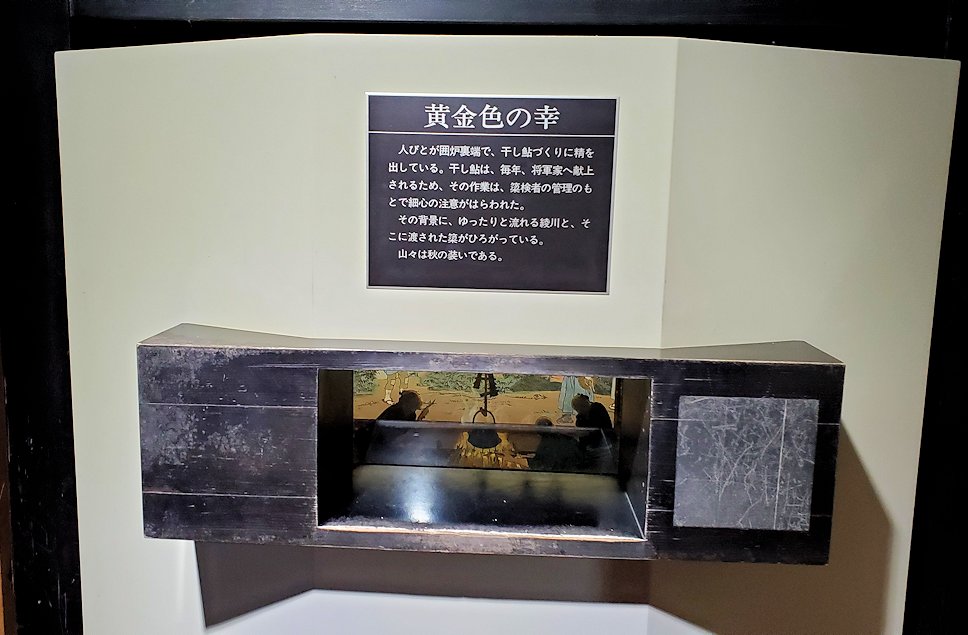

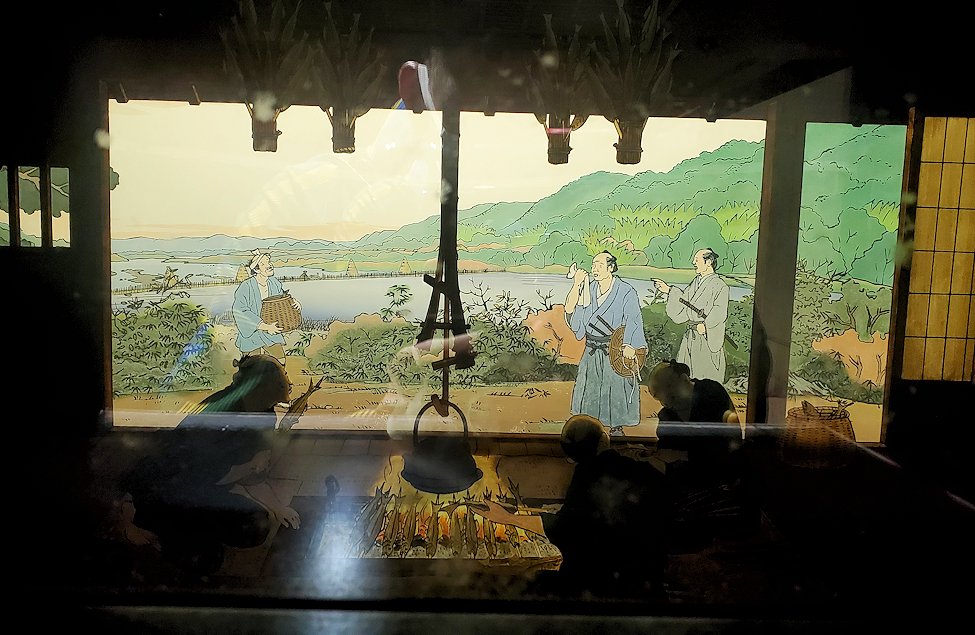

こちらには覗き窓のような物が設置されている。『黄金色の幸』というタイトルが付いていて、江戸時代の風景の中で鮎を焼いている様子が見られるという。

その覗き窓から中を見てみると、このように当時の風景を楽しむ事が出来る。民家の窓越しに遠くの景色も広がっている。

綾城内部の景色 動画

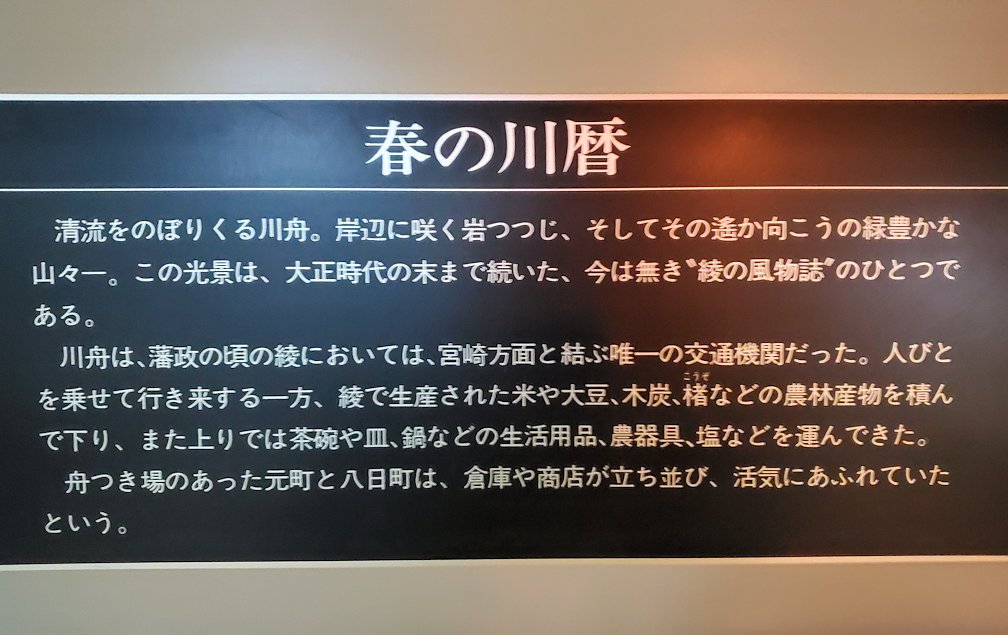

覗き窓は1つだけではなくて、こちらは『春の川暦』という、綾川で荷物などを運搬している船が行き交う様子が描かれているという。

このように川と共に発展を遂げていく綾町。世界の都市もそうだけど、川が近くにあるだけで物資輸送に便利なので、そういった川沿いにある都市程に大きく発展していく。

さて1階の展示品を一通り見学して、2階へと昇る階段へと向かいます。この綾城内はこのような急勾配の階段しか上に登る手段がないけど、昭和後半になって再建されたお城なので、江戸時代から残っている城のように本物の急勾配階段に比べると、見た目以上に登り易い階段になっている。

綾城の2階にて

そして階段を登って2階に辿り着くと、このような景色が見えて「あっ、人が座っている!!」とビックリしてしまう光景が待ち構えている。特にこの時は綾城に一番乗りをした為にこの城の中にはボクだけしか居ないと思っていただけに、このように蝋人形のような物が置かれているのを見て驚いてしまった。。

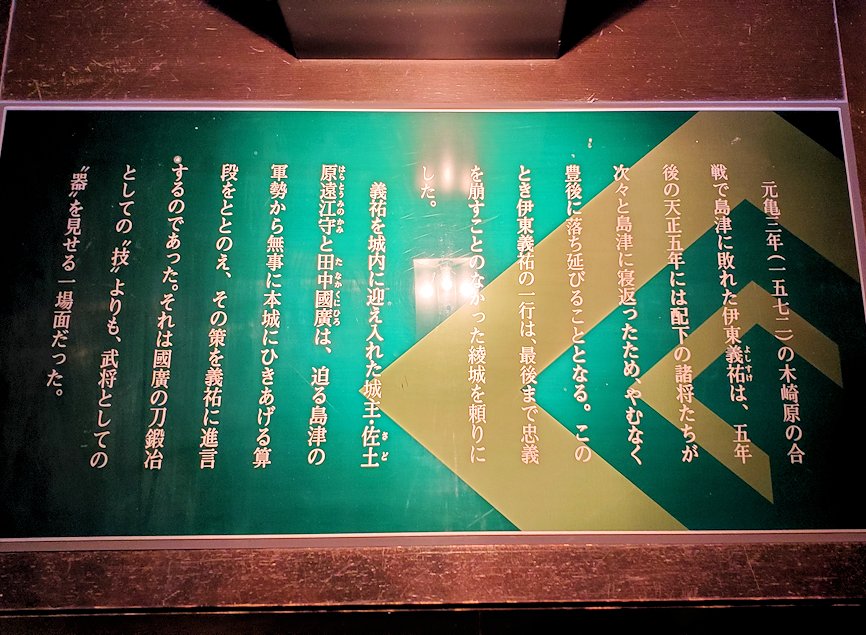

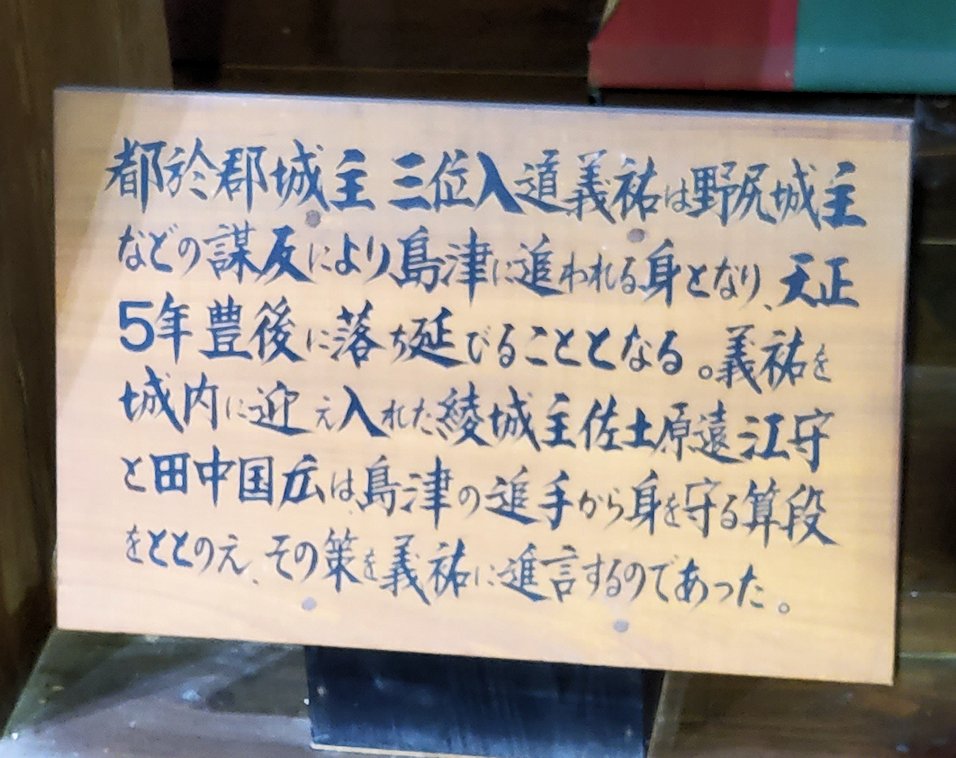

この3つの蝋人形は当時の伊東氏当主:伊東義祐、当時の綾城城主:佐土原遠江守、綾城に所属していた刀鍛冶でもあった田中國廣である。島津氏との戦で不利な状況となり綾城に逃げ込んできた伊東義祐を、豊後の国へ逃げるよう進言している場面を再現しているようだ。

こちらはさっき城の敷地内に像が設置されていた、刀鍛冶の田中國廣。しかし恰好だけを見ると、刀鍛冶というよりは1人の武将に見える。

それにしても不気味な程にリアルに造られた人形。他に誰も居ない場所でこのリアルな人形に出くわして、この人形と目が合うと小便をチビっても不思議ではない位の精巧さであった。。

この綾城城主:佐土原遠江守と田中國廣は避難を進言して、その退路する途中も最後まで無事を見届ける為に付き添ったという。自分達の危険よりも当主の避難に命を懸けて行動したという事が、垣間見れる瞬間でもある。

だからこの田中國廣も大雑把に言えば当時は国内きっての名刀鍛冶だったのだろうけど、このような場面では立派なイチ武将となっていた。なのでここ綾城では彼の像が設置されていたのだろう。

こちらは吉本興業所属のお笑いコンビ『笑い飯』の西田幸治にソックリに見える、綾城主だった佐土原遠江守の人形。胡坐を組んで座っている姿勢だけど、さすがに人形にはこの胡坐をかいた座り方は少々難しそうに見える。。

この2階に置かれていた人形は最初に見た時は思わずビビッてしまったけど、近くで観察すると「う~~ん、やっぱり人形なんやな!」と認識できたけど、それでもまだこれが「万が一人間が人形になりすましているかもしれない・・・」という疑いを持ちながら観察を続ける。。

こちらは伊東氏当主(日向伊東氏11代)の伊東義祐である。また伊東氏歴代当主の中でも、没落してしまった原因となった人物でもあるので悪いイメージしかない人物でもある。

それにしても何故ここまでリアルな人形をここに置こうと思ったのかが疑問である。もし薄暗い時にこの城2階部分にやって来たら、分かっててもこの人形を見た時にビビッてしまうだろう。

本当に生きているみたいに見えるね!

ただ伊東義祐が当主の時に最盛期には島津氏を撃退して勢力を広げて、伊東氏歴史の中では最も繁栄した時代を作った人物でもある。しかし平家物語ではないけど、繁栄した者はそれに溺れて必ず没落するように、地球上に存在する不変の法則に引っ張られる事になってしまう。。

こちらには偉いさんが身に着けていたような、立派な兜が展示されている。甲冑も使わない時はこのような箱の中に入れて、ちゃんと整理されていた事だろう。

それにしても見た瞬間に冷や汗を掻かされた、こちら3体の人形。イタズラ目的で1体だけ目が動くように細工していれば、もっと面白いのだろうけども・・・。

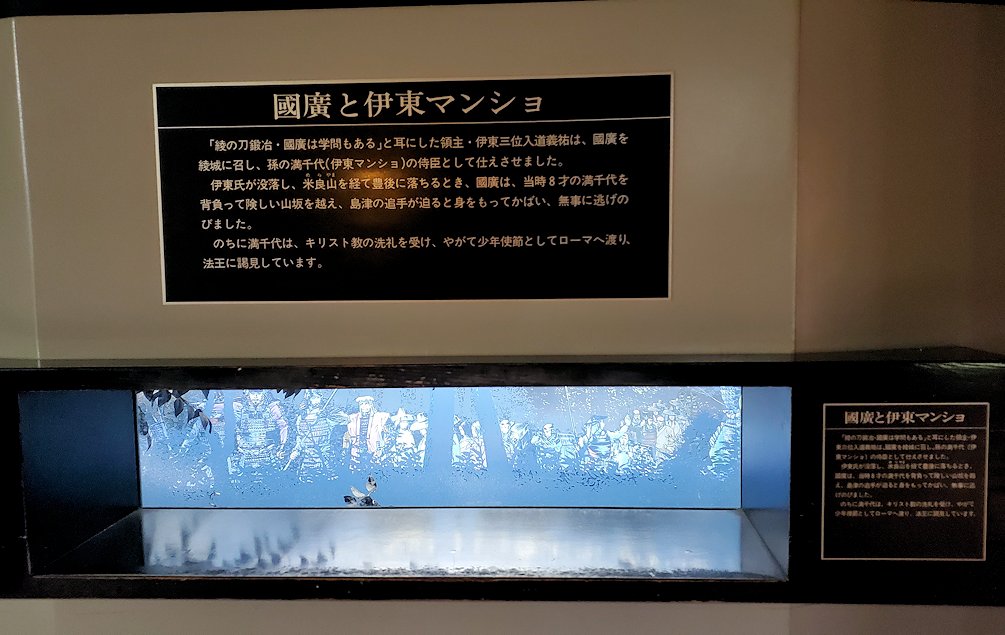

この2階にも下にあったのと同じように覗き窓があり、こちらは『國廣と伊東マンショ』というタイトルになっている。伊東マンショとは伊東義祐の孫で、後に天正遣欧少年使節の一員としてローマを訪れた人物である。

中を覗くと、綾城から高千穂を通って豊後へと逃げる伊東氏一団の姿が見える。そしてその案を進言した田中國廣は、当時まだ幼かった伊東マンショを背中に担いで無事送り届けたという。

なおこの綾町から豊後へと向かった『豊後落ち』は冬に行軍し雪が降る中険しい道を進んで行った為に、途中で歩けなくなって自害する者や谷底へ転落する者などが続出して、豊後に辿り着けたのは当初の半分(約160⇒80名)ほどしか残らなかったという。。

こんな旅はまた次回に続きます!

よければ下記ブログ村のボタンをポチッとお願いします!

↓↓↓↓宮崎県旅行記:初回↓↓