島根県旅行記2021年11月-10

旅行期間:2021年11月上旬(2泊3日旅)

高級な人参!

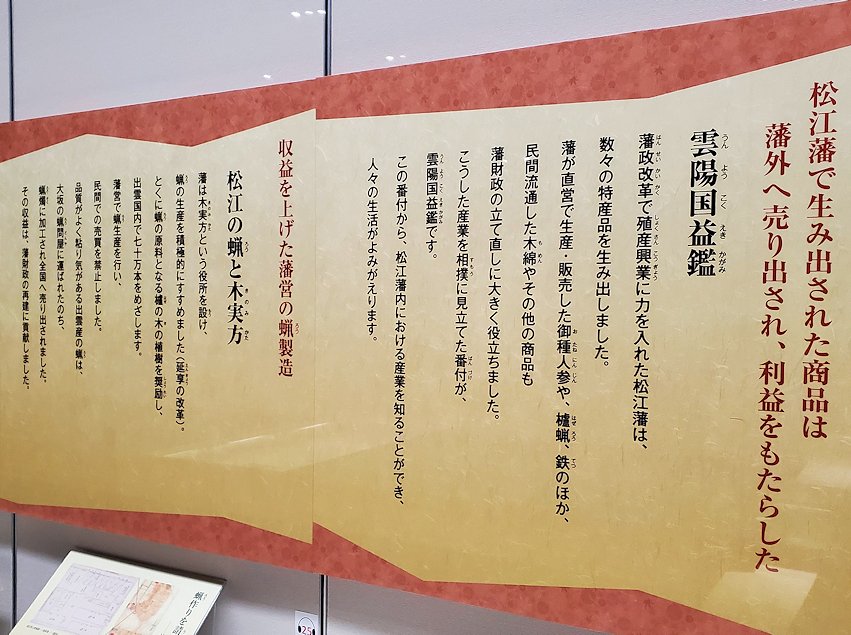

島根県にある国宝にも指定されている「松江城」。江戸時代から現存する天守を持つ松江城だけを見学するだけではなく、城の近くに設置されている「松江歴史館」も訪れて、松江藩の歴史も勉強していきます。

住所:島根県松江市殿町279

営業時間:9時~17時頃(※月曜定休日)

電話番号:0852-32-1607

入館料:【基本展示】大人510円/小中学生250円

※松江城天守見学とのセット券あり

松江歴史館の見学!

こちらは松江藩士の家に伝来する江戸時代の鎧兜だが、兜の前立て部分に「❤マーク」のような物が見られるが、勿論これはハート形のマークではなく、松江藩の合印であった『猪の目』となっている。

猪のように勇猛果敢に突進す~イメージで付けられちょ~よ!

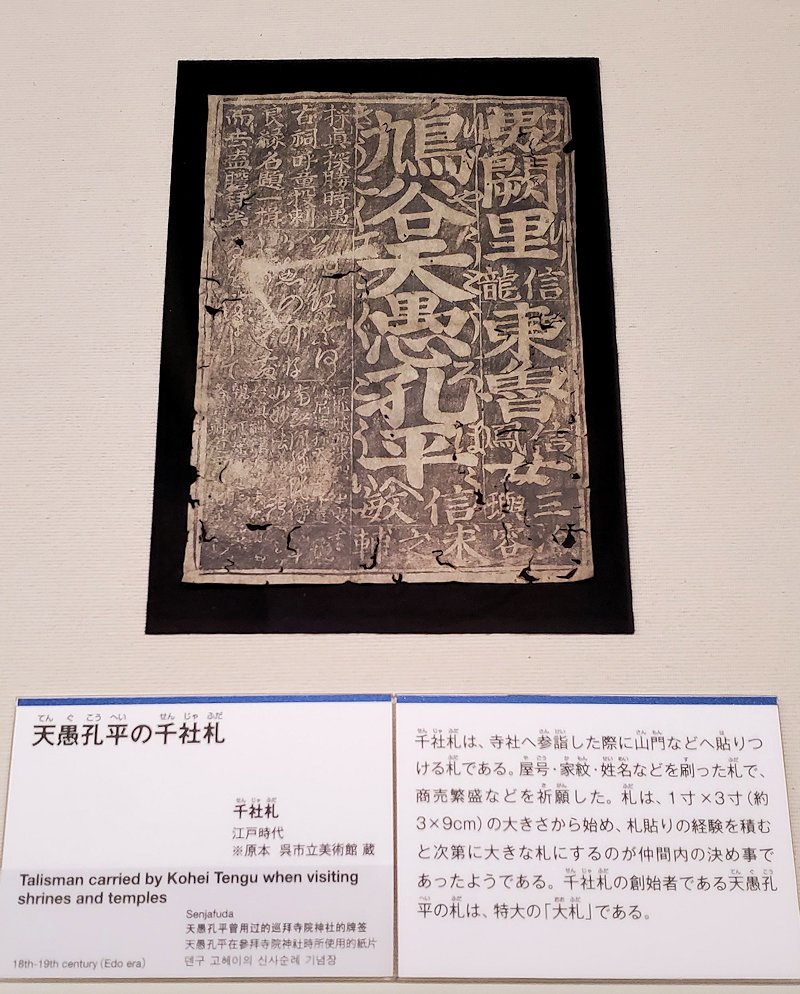

こちらは松江藩の藩士で周囲に”奇人”としても知られていた「天愚孔平(てんぐこうへい)」が生み出したとされる、神社を参拝した時に貼り付けられる「千社札」が飾られている。自ら「孔子の子孫で、名を孔と申す!」と称し、奇抜な行動や言動などで周囲の人達から有名になる程だったという。

どの時代にも”奇人変人”と呼ばれた人はいるもので、周りへの体裁を全く気にせず、自分が生きたいまま生きていた人である。周りから縛られるより、短い人生では自分が好きな事やしたい事を優先して生きるべきなのであるが、特に日本のように”出る杭は打たれる”社会では、そういった生き方には抵抗があるのである。

王子も変態やけ!(笑)

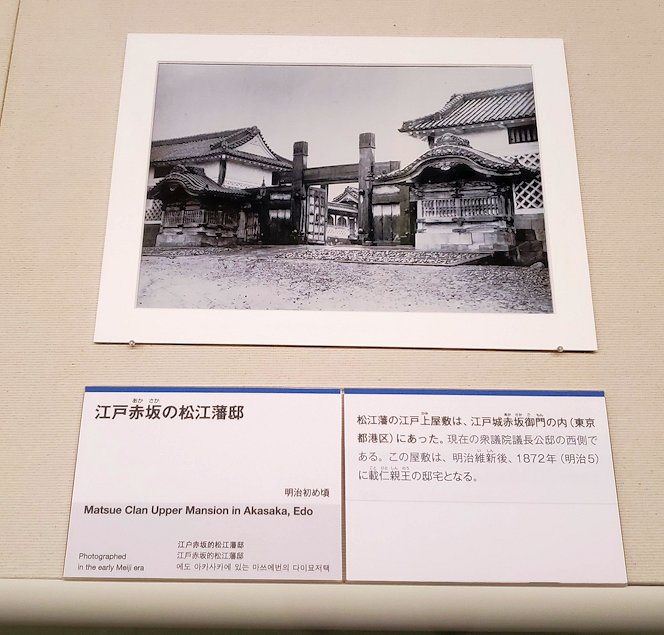

江戸時代には全国の藩の藩邸が江戸城近くに造られており、それぞれ1つだけではなく、「上・中・下」と3つ以上の屋敷を構えていた。また隠居した前藩主は、その跡を継いだ藩主とは同じ場所では生活をしなかったので、このような屋敷を何個も維持するにはかなりの費用となっていたようだ。

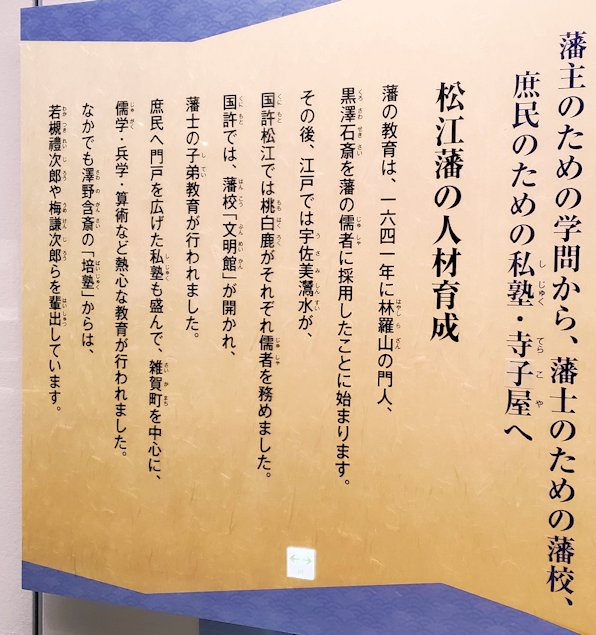

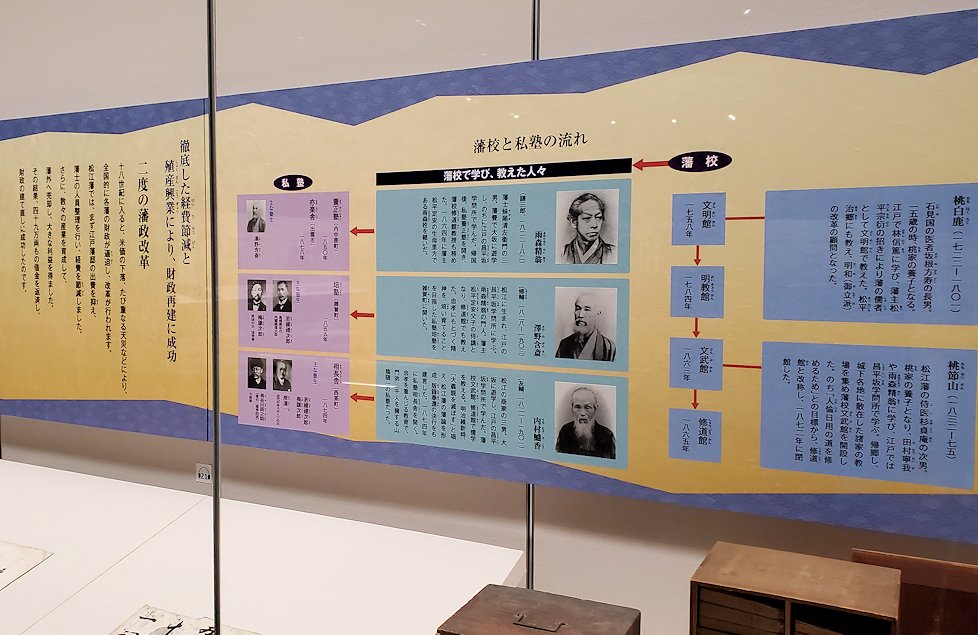

江戸時代には古代中国からの文化である『儒学』が広まり、それを受けて全国の藩で藩校が設置されていく。それまでは教育という文化はあまり無かったのであるが、江戸時代になってから学問を学ぶ文化が芽を出していくのである。

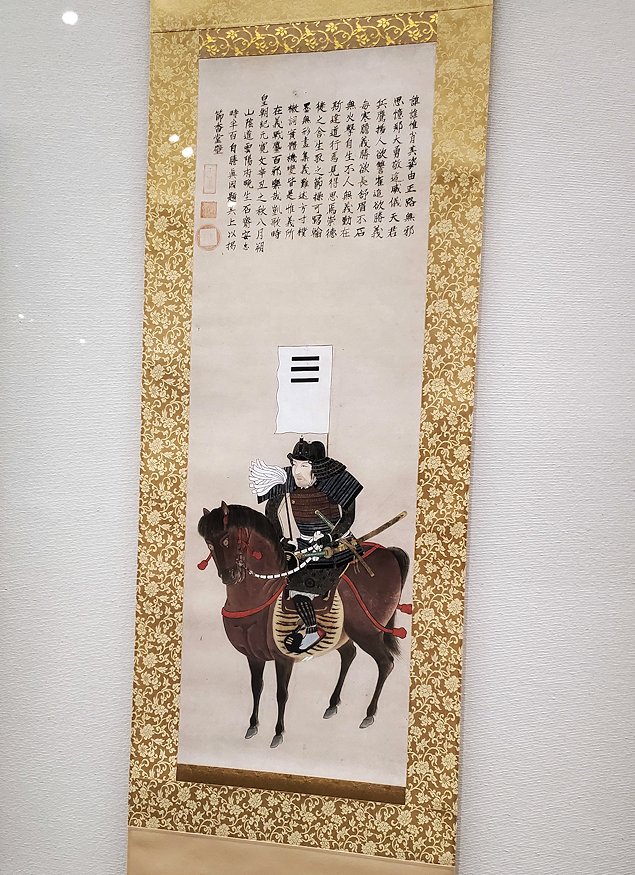

こちらの肖像画は、江戸時代前期の儒学者であった「黒沢 石斎(くろさわ せきさい)」で、松江藩の初代儒学者に任命された人物でもある。この黒沢石斎は江戸時代初期の朱子学を専門とする儒学者「林 羅山(はやし らざん)」に弟子入りし、松江藩主となった松平直政から儒学者を求められた際に、林羅山が黒沢石斎を推挙したという。

このように江戸時代になって中国文化からの『儒学』や、後には西洋からの『蘭学』が流入してきて、文学の多様性が生まれていった。江戸時代には鎖国をしていて全く外界と触れ合っていないイメージの日本だったが、このように外国文化は書物という伝来物を通して、大きく影響を受けていくのであった。

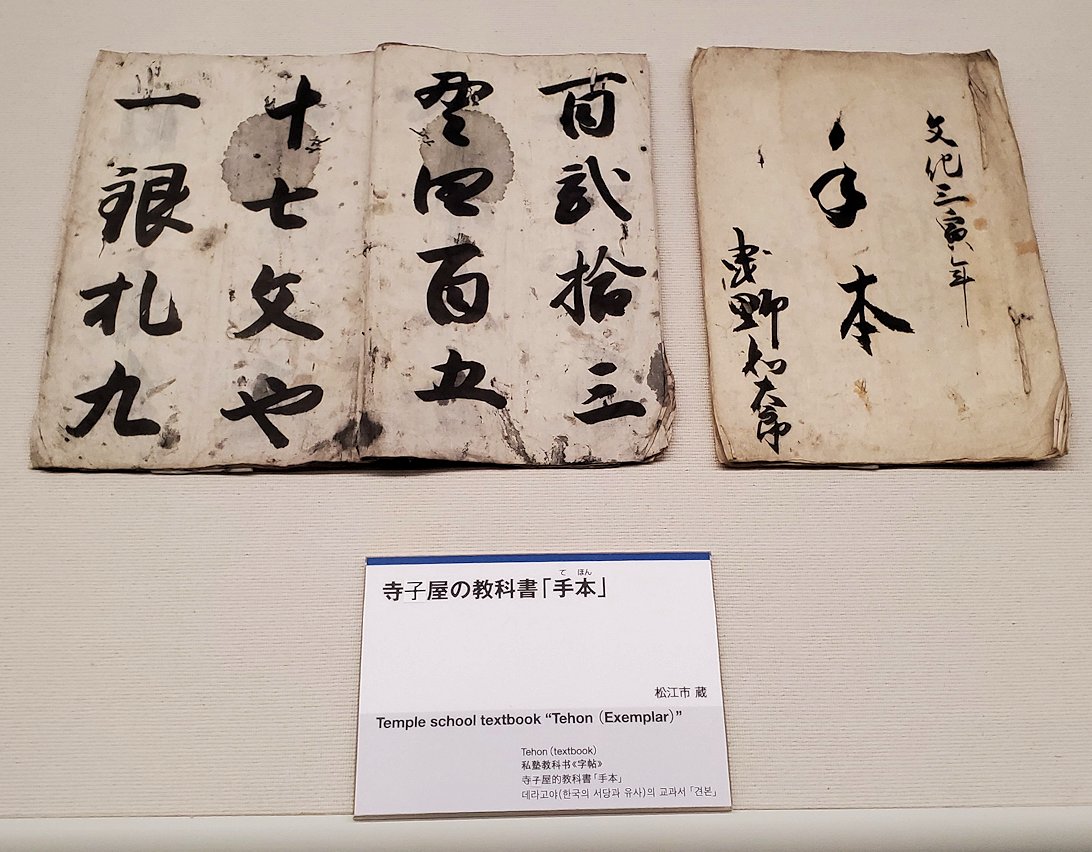

こちらには寺子屋の教科書が展示されている。現代に生まれた日本人からすれば、「学校教育」が中学生まで義務教育となっている環境に生きているので特に何も考えずに勉強しているだろうが、この数百年前の日本では教育というものは庶民にとっては無いに等しいものであった。

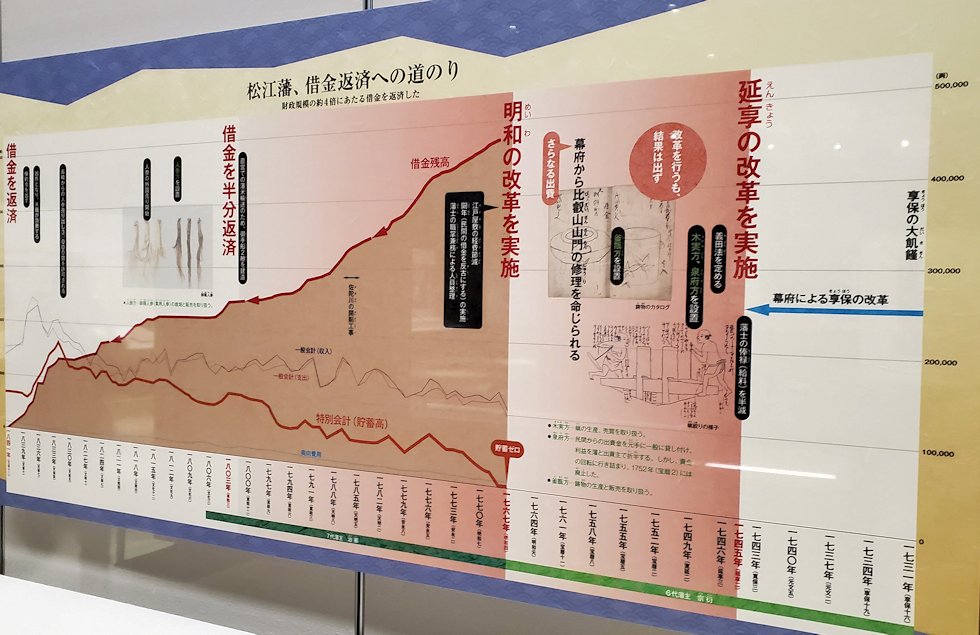

それと共に江戸時代の全国の藩では、どこも同じように借金に苦しむ藩が多かった。それには「参勤交代」や「天下普請」と呼ばれる、江戸幕府が定めた断れない政策や、度々発生した大飢饉などの影響が大きい。また藩主付近の生活にも取り巻きを複数抱えて、子供を嫁に出した際には嫁入り金なども持参させる必要があった為に、子沢山になり過ぎるとその後始末も大変だった時代のようだ。

こちらは1700年代中頃に松江藩で行われていた「義田(ぎでん)」という、数年間の税金を先に支払わせる事によって、それ以降の税金を免除したシステムであった。これは”給料の前借”に等しく、最初には多くの年貢が入ってきて一瞬だけ潤うが、長い目を通してみると、潤うのは最初だけで、それ以降には逆に本来得れる年貢が低くなってしまう事が起きたようだ。

『慌て~乞食は貰いが少なえ!』だね

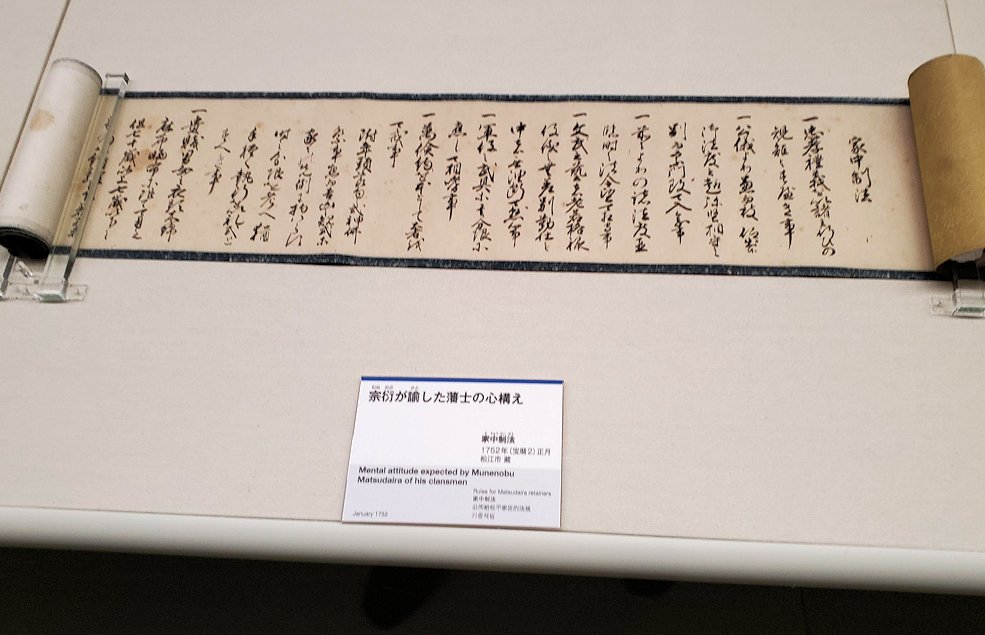

こちらは出雲国松江藩6代藩主「松平 宗衍(まつだいら むねのぶ)」が、藩士に命じた倹約令が書かれた書状。財政が苦しくなると”質素倹約”を言い出すのはいつの時代も同じで、まずは水が漏れ出す穴を防ぐ必要がある。しかし庶民達は今みたいな贅沢な生活を出来た時代ではなく、質素倹約は主に藩士や役人に向けられたものだった事だろう。

その松平宗衍の息子で次の松江藩7代藩主「松平 治郷(まつだいら はるさと)」※不昧(ふまい)とも呼ばれる の時代に更なる財政改革が行われる事になる。木綿や朝鮮人参や楮などの付加価値の高い特産品の生産を奨励し、その一方では更に厳しい取り立てや倹約を役人などに命じた。

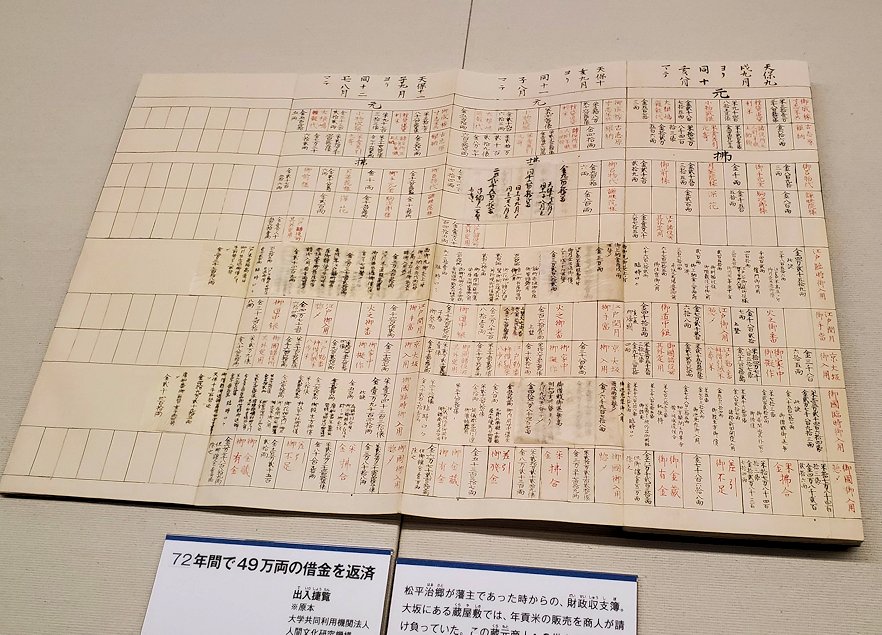

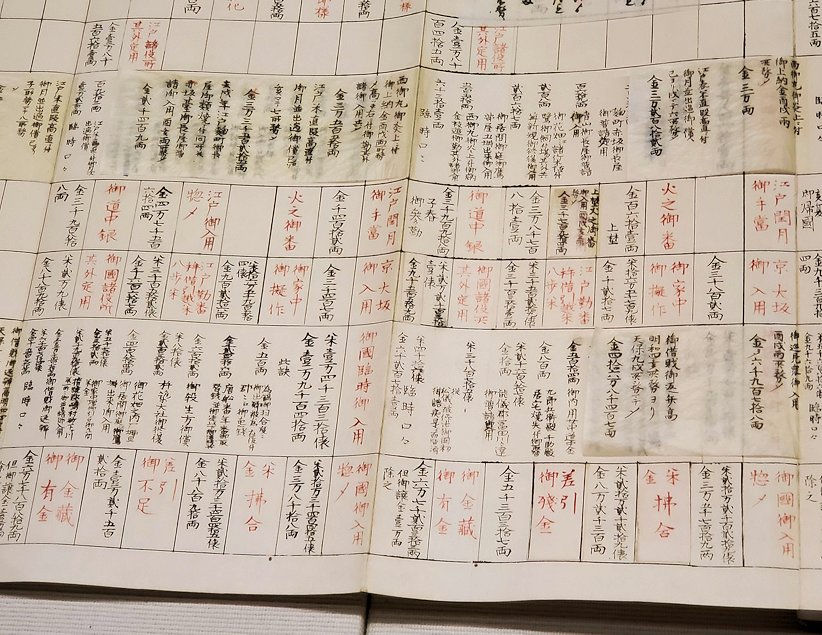

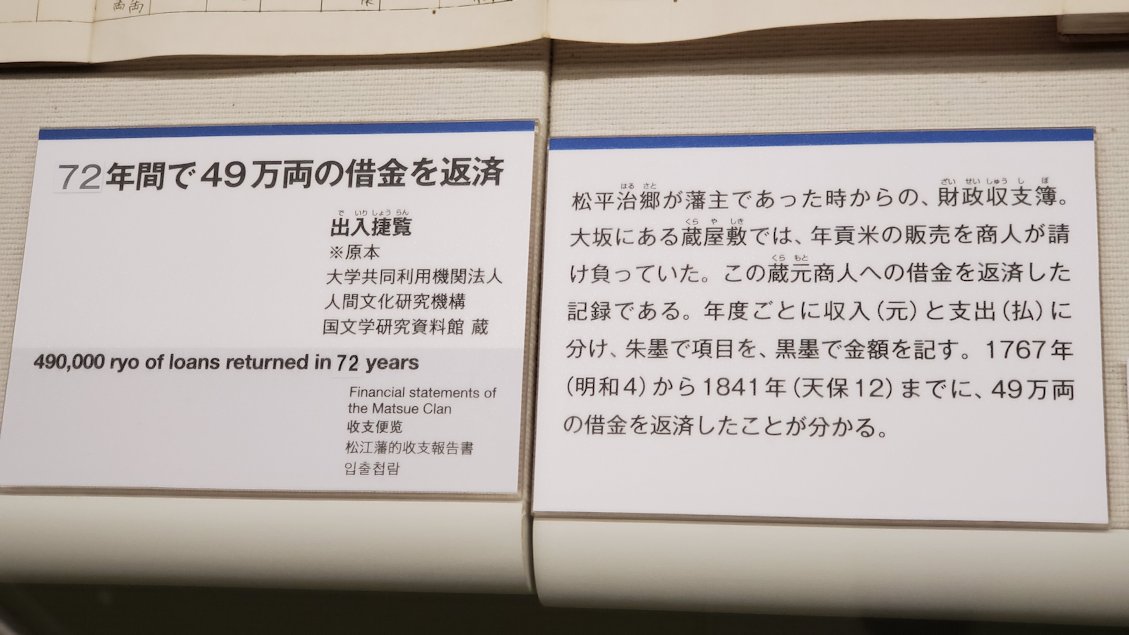

こちらは松平治郷時代からの「出入捷覧」で、年貢米の販売を委託されていた大坂の商人が年毎にその収入と支出を記入した財政収支簿である。約50万両も商人に借金していた松江藩は、利息を棒引きさせた借金の元金のみを長期で分割返済する事を強引に了解させた。

そして松江藩では72年間で49万両に及ぶ借金を返済する事に成功した。ただ松平治郷の時代に財政改革が軌道に乗って借金が減り出していったが、江戸時代でも有名な茶人でもあった松平治郷が、当時高級な茶碗などを買い漁った為に、再び借金が増えていったという。

ちょっこし改革が上手ういくと、問題は解決した思ーてしまーのだがね!

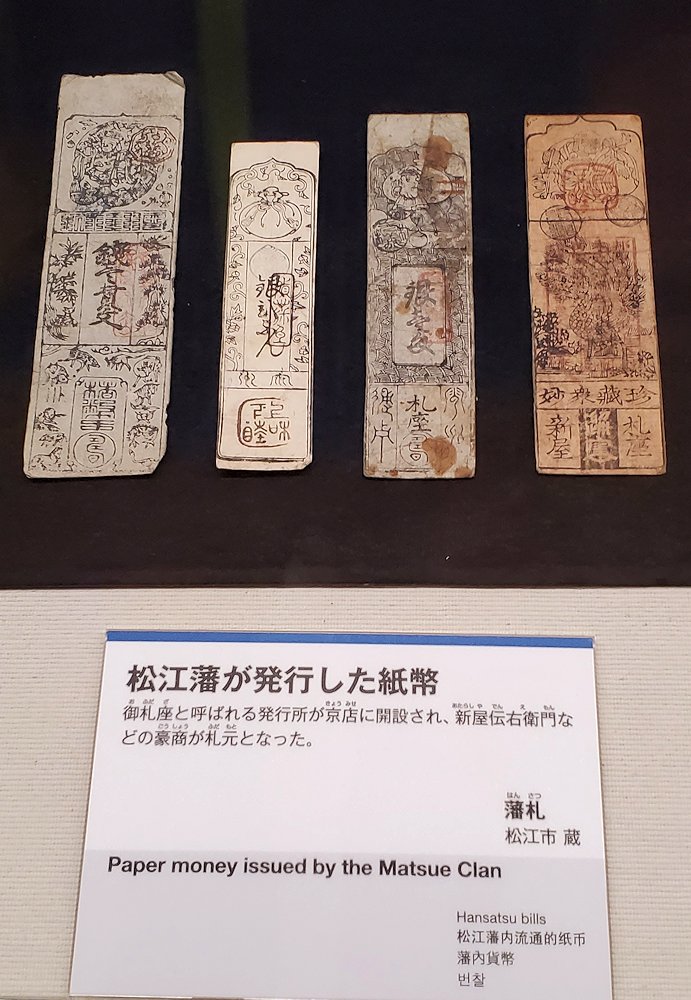

こちらは松江藩が発行していた「藩札」である。財政に苦しむ全国の藩は、江戸幕府に許可を貰ってオリジナルの藩札を流通させていったが、藩札の価値はそれを発行する藩の国力に比例したので、借金まみれの藩が出した藩札ほど、紙くずになる事が多かった。

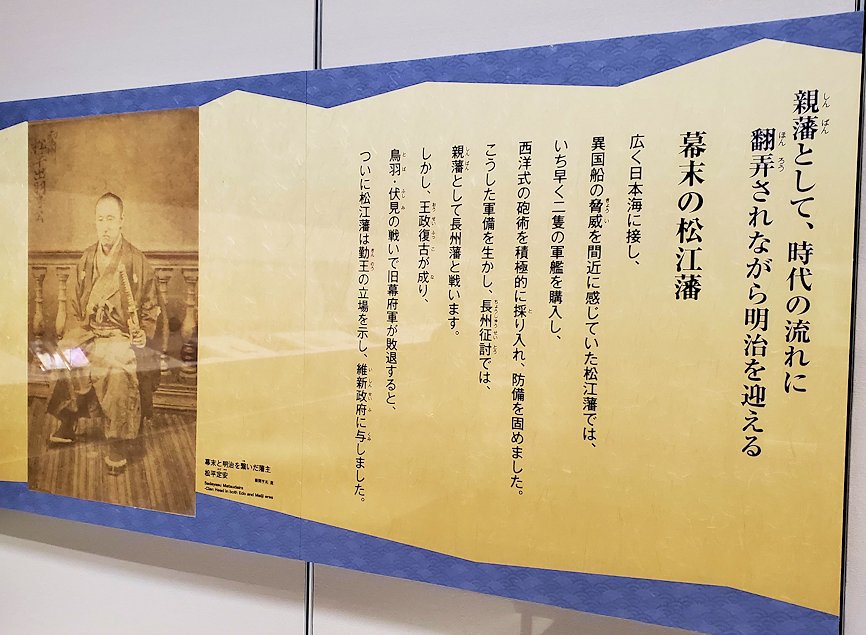

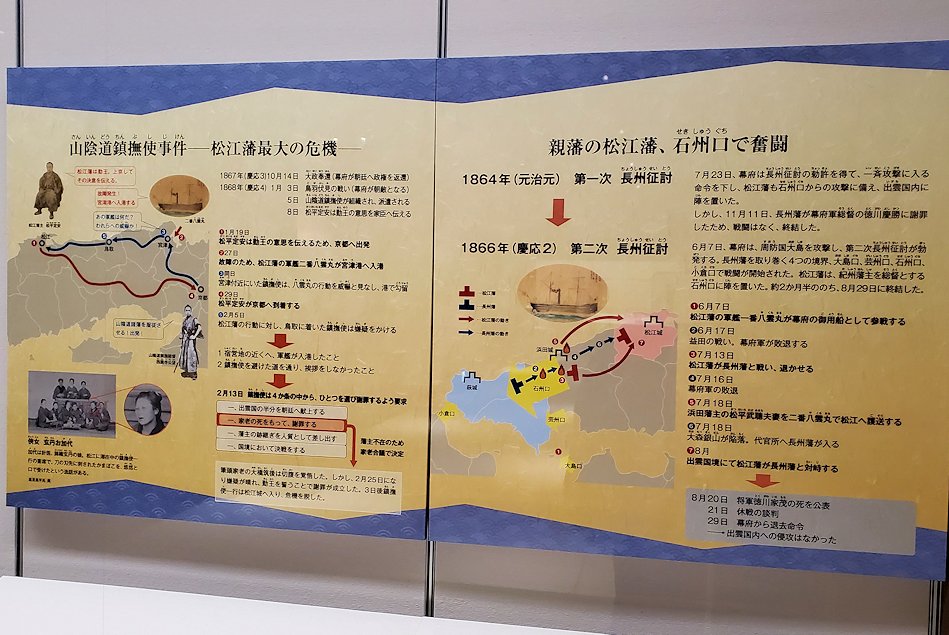

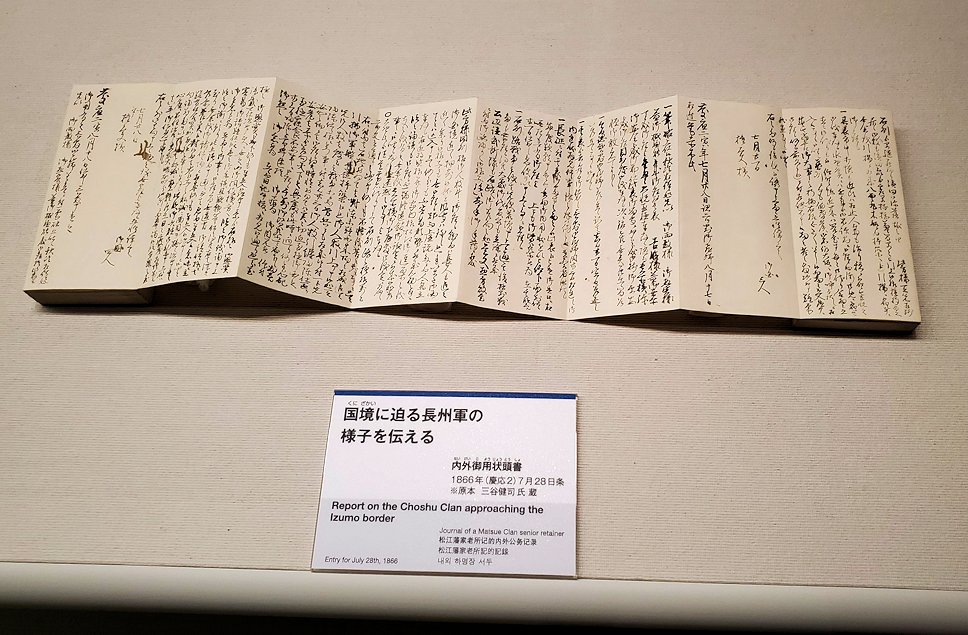

そして時代は流れて幕末になると、日本海に大きく面している土地柄で異国船の脅威もあって、いち早く軍艦を購入して西洋式砲術なども積極的に取り入れていく。また松江藩を治めていた「雲州松平家」は、徳川家康の血が流れる親藩だったので、長州征伐などの前線にも参加していく。

そして大政奉還が行われて王政復古の大号令となると、松江藩は衰退していた江戸幕府の未来を絶望的に考えていたが、親藩という立場上、簡単に新政府側に恭順する事が出来なかった。そこへ新政府側から圧力を受け、最終的には新政府側に立つ事になった。

幕末に西洋式の軍艦や銃火器、また砲術などを積極的に取り入れていった藩は、海外との脅威を感じていた西側の海沿いの藩が多かった。また九州や中国地方の西寄りの藩では、江戸幕府からの監視も行き届かなかった為に、逆に自衛手段として生き残る道を選択していった。

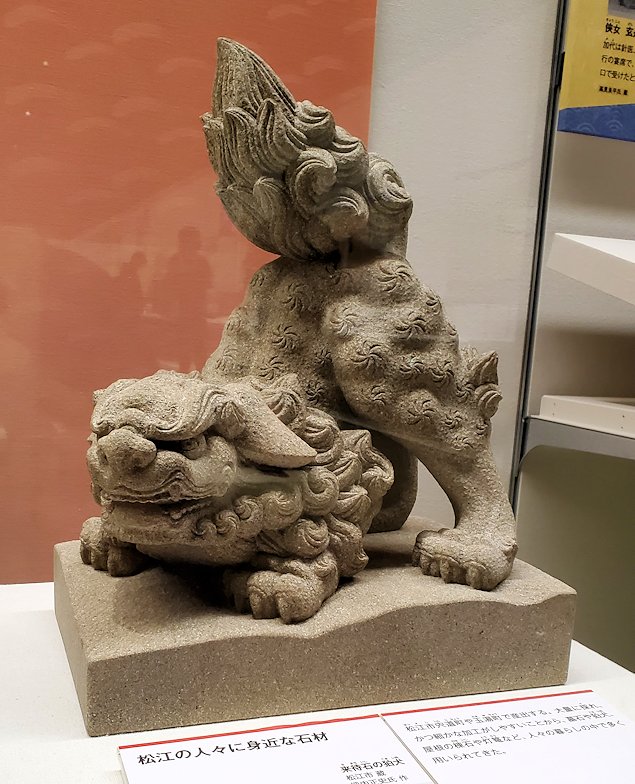

こちらの狛犬の像は、宍道湖の南岸で採掘された「来待石(きまちいし)」から作られた物となっている。来待石は石質が均一で良質な石材として人気があり、藩の許可無しには外部に運び出してはいけない程だったという。

戦に明け暮れた戦国時代が終わって、平穏な徳川幕府の時代となると、それまでの兵糧の価値が低くなり、新たな特産品の開発が必須な時代となった。米は日本国内で多く生産されていたので希少性が少なく、また収穫時には米の価格が低くなって、売ったとしても利益を出す事が難しかった。

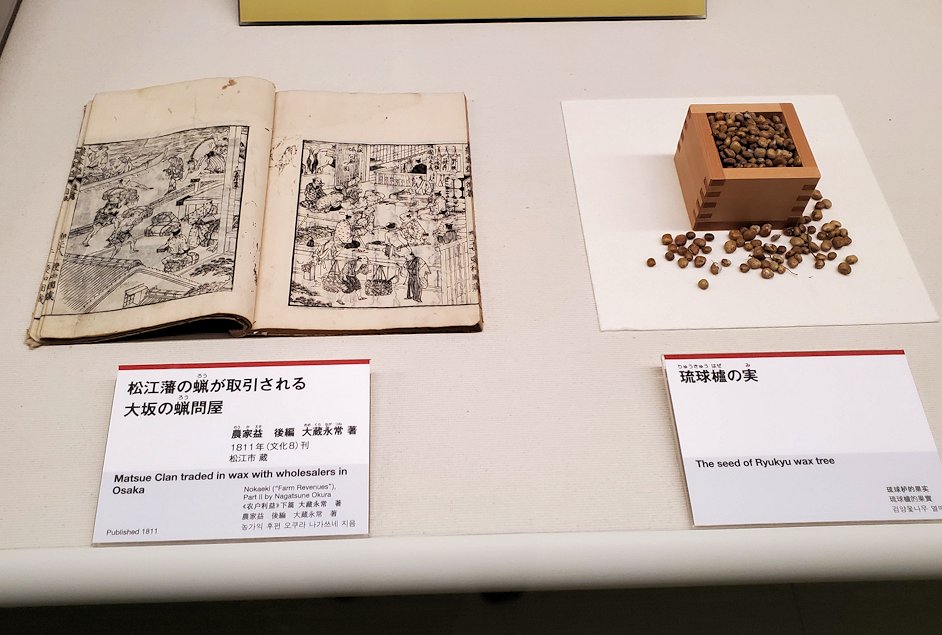

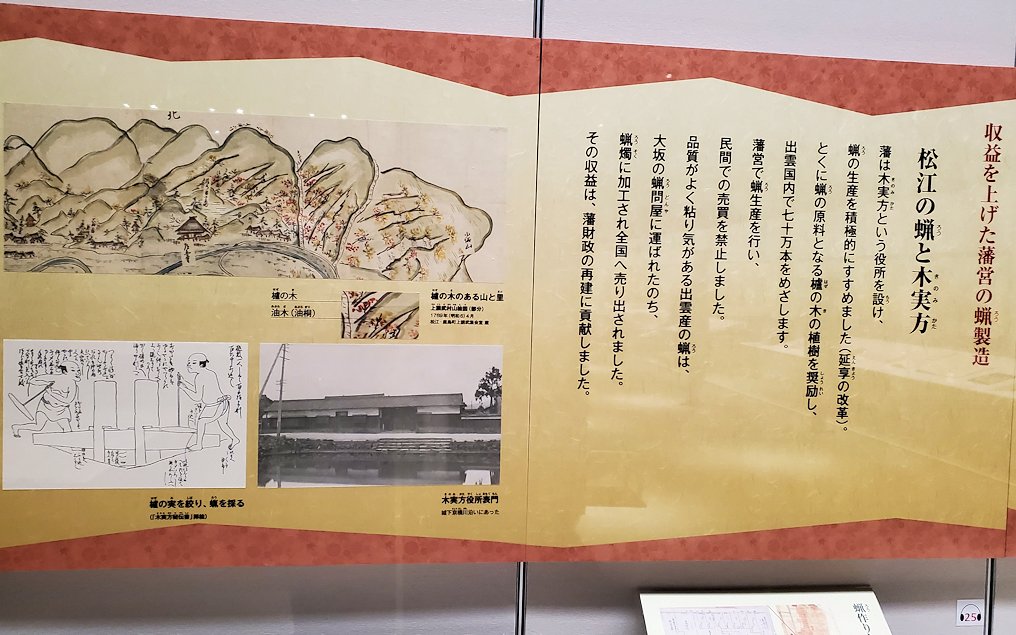

そして松江藩の特産品となったのが、こちらに史料のある「蝋」と「櫨(はぜ)」である。今では簡単に電気のスイッチを押すと明るく照明が光る時代だが、江戸時代までは電気製品という物がなく、夜に辺りを明るく照らすには蝋燭に火を点けるなどの方法しかなかったのである。

江戸時代中頃に琉球王国から国内に入ってきた「琉球櫨」の木は、西日本の藩にも次々に導入されていった。松江藩もこの琉球櫨から「木蝋(もくろう)」を藩が独自に製造して、民間での売買を禁止させて、大坂に運んで販売していたそうだ。

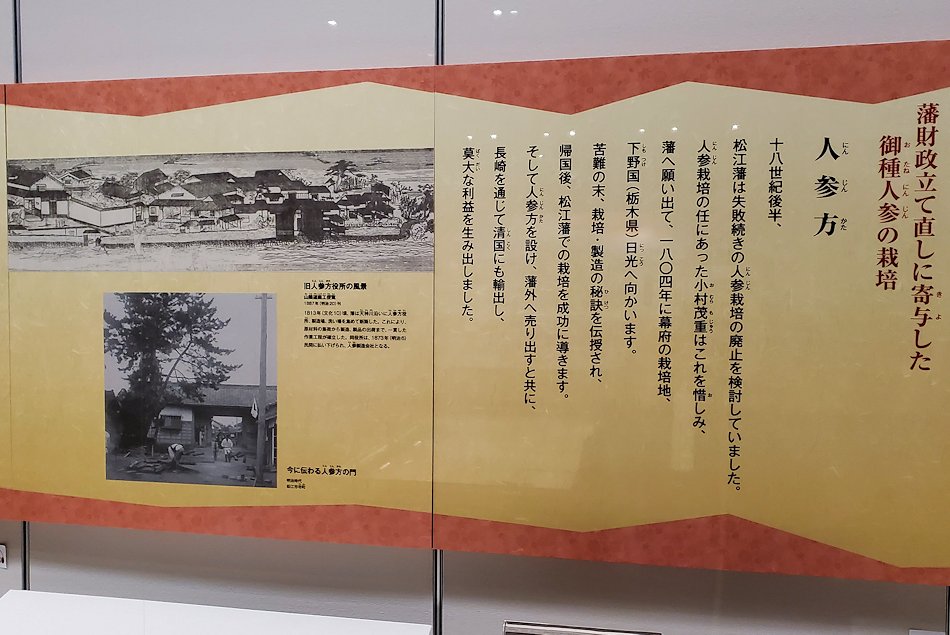

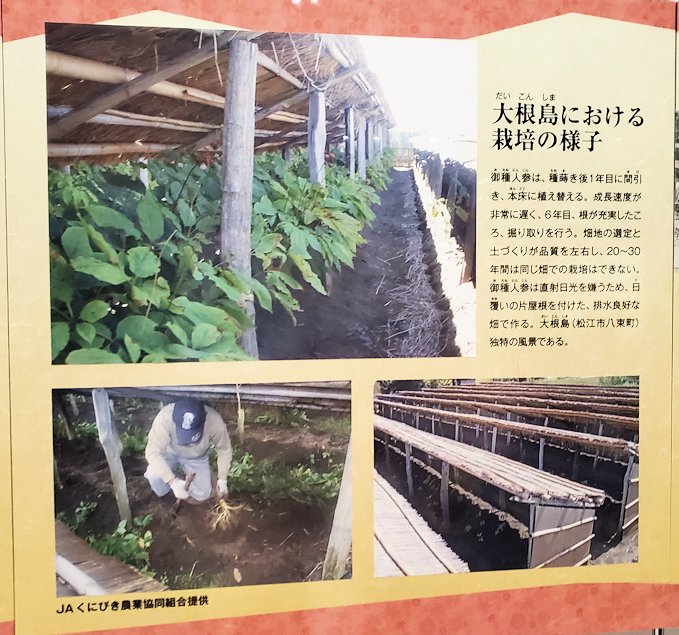

こちらは「御種人参」と呼ばれる、松江藩の特産品だった高級な生薬ともなった人参である。これは「朝鮮人参」や「高麗人参」などとも呼ばれ、中国地方や朝鮮地方から伝来した物で、6年間の栽培期間が掛かり、庶民には手の出ない高級な生薬だった。

この「御種人参」は江戸幕府3代将軍:徳川家光時代に日光で栽培に成功したので、その名前の由来となっているという。ただ高級品だけあって簡単に栽培出来ず、松江藩では失敗ばかりだったという。なので”人参方”となった小村茂重が日光に出向いて栽培の技法を教わり、松江に戻ってその方法で栽培に成功する。それ以降は松江の主力特産品となり、幕府の許可を得て朝鮮半島にも販売して巨額の利益を生み出したという。

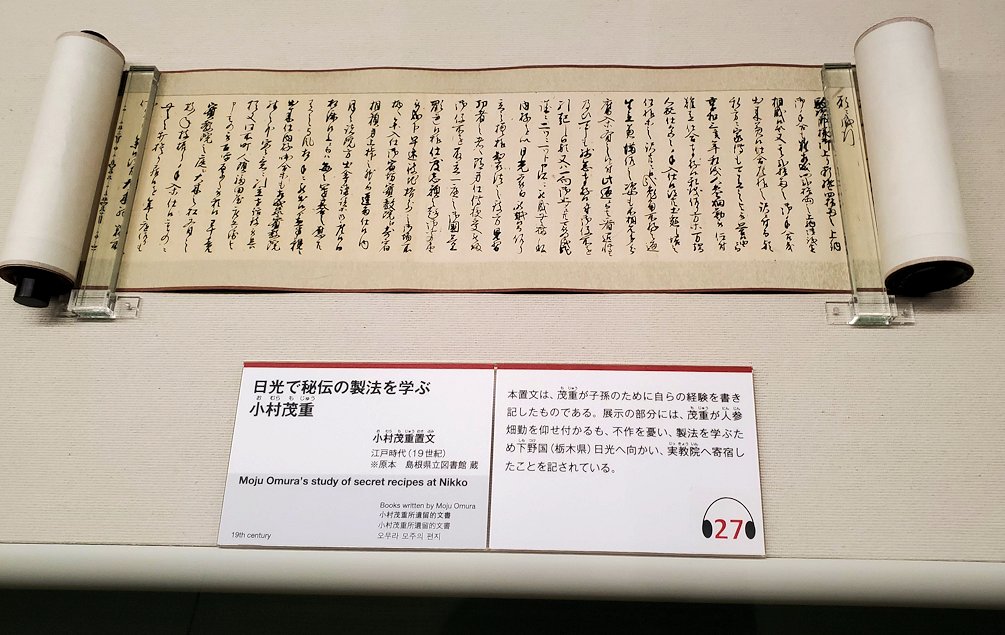

こちらは”人参方”の小村茂重が日光に出向いて御種人参の栽培方法を学んだ際に、そこで体験した事を書き残した日誌である。仏教の世界では昔から”伝承”という言葉で仏陀の教えなどを代々伝えていったが、伝言ゲームのように人を介せば介す程にその真意が曲がってしまう。それよりも、直接の本人が自分の体験した事を文字にして残していった方が圧倒的に後世に内容が伝わるのである。

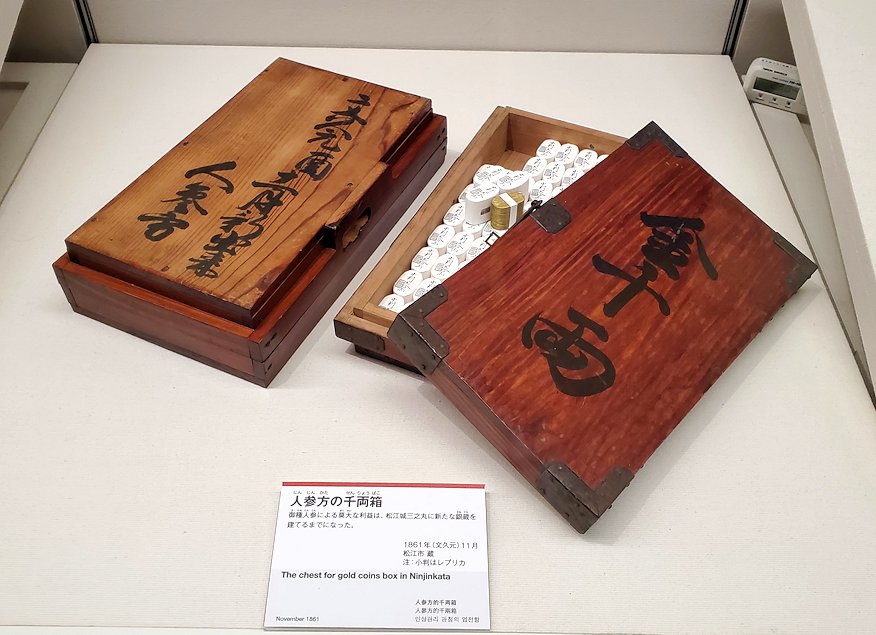

こちらは「人参方の千両箱」で、その御種人参が莫大な利益を計上した事が伺える品となっている。手間の掛かる品で6年もの時間をかけて栽培された御種人参は、今では考えられない程に高く売れたようだ。今でも高い値段が付いている朝鮮人参であるが、現代科学からすればそれほど魅力的ではなくなっているのかもしれないが。。

「雲州人参」とも呼ばれた御種人参は、島根県の東側にある中海の中に浮かぶ「大根島」で多く栽培されてきた。今では長野県、福島県についで3番目の収穫量となっているが、農家の高齢化により御種人参の生産量は減り続けており、これから少子高齢化の影響を受けて更に減っていくのかもしれない。。

雲州人参の栽培をしてえ若手を募集しちょ~!

王子も暇だから、島根で御種人参の栽培したら?!(笑)

こんな旅はまた次回に続きます!

よければ下記ブログ村のボタンをポチッとお願いします!

↓↓↓↓島根県旅行記:初回↓↓