島根県旅行記2021年11月-12

旅行期間:2021年11月上旬(2泊3日旅)

「まずい」ではない!

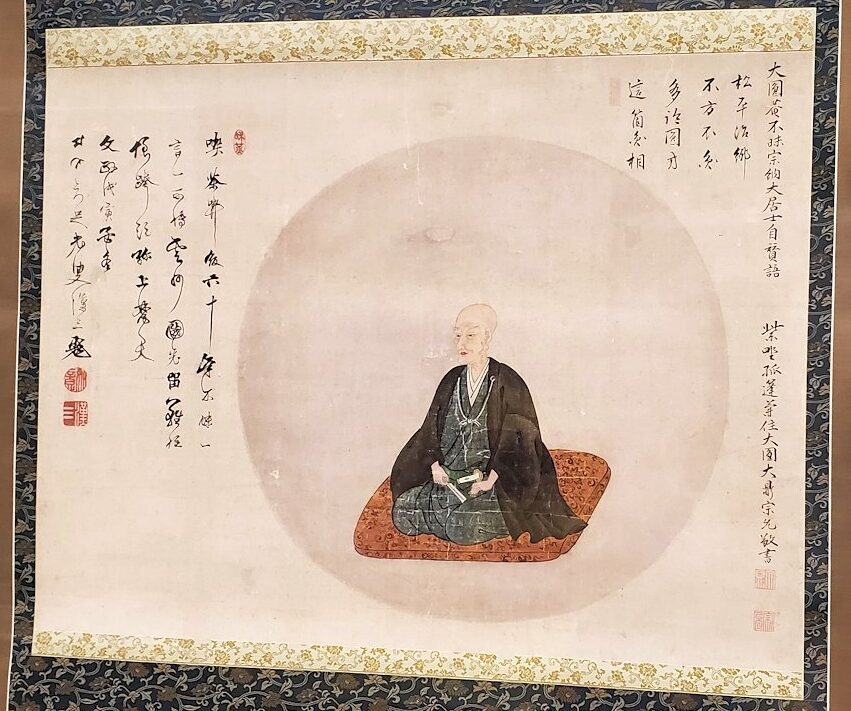

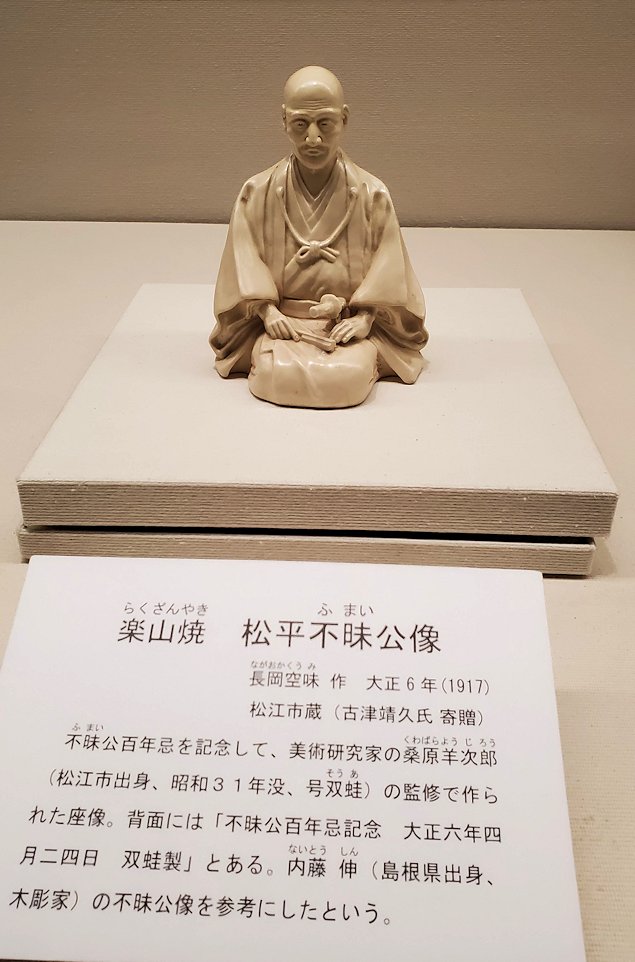

「松江歴史館」の見学は、まだまだ続きます。江戸時代に堀尾家⇒京極家⇒雲州松平家と治める大名が移り変わっていった松江藩であるが、その中の藩主でも特に有名な人物が、こちらの肖像画に描かれている「松平 不昧(ふまい)」(松平 治郷)である。

住所:島根県松江市殿町279

営業時間:9時~17時頃(※月曜定休日)

電話番号:0852-32-1607

入館料:【基本展示】大人510円/小中学生250円

※松江城天守見学とのセット券あり

松江歴史館の見学!

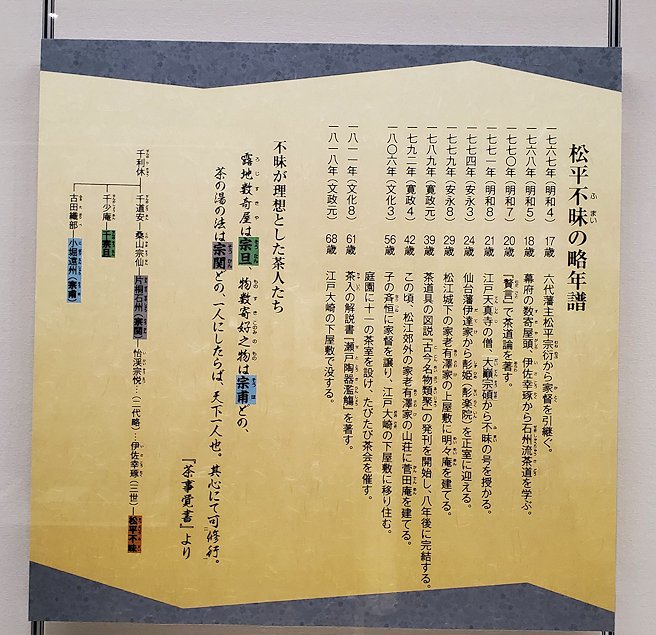

この松平不昧は1767年に松江藩10代藩主となり、約30年間に渡って松江藩を統治した人物である。松平不昧の父親時代から行われた藩の財政改革が実を結び、松江藩の莫大な借金が減り出していった。しかし、松平不昧は江戸時代を代表する茶人でもあったので、順調に事が進む程に自分の趣味の領域に使えるお金が増えてきたと感じたのかもしれない。

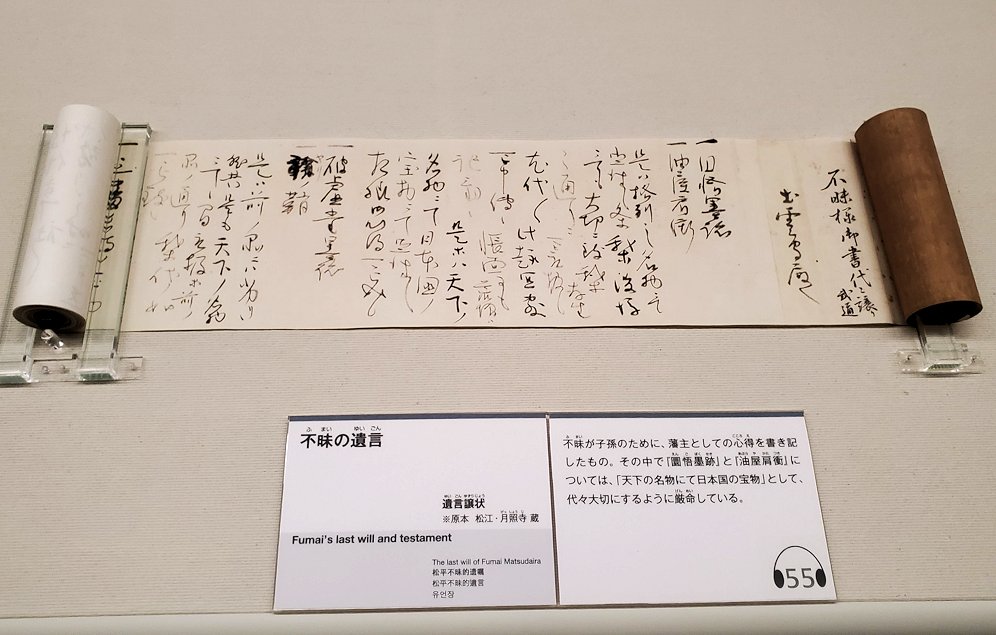

松平不昧は全国から高価な茶碗などを取り寄せたりして、借金が減ったはずの藩財政がまたも暗転する事になる。しかし当代きっての文化人でもあった松平不昧からすれば、単に質素倹約だけをしても生きた心地がなくて、文化人らしく自分らしさを表現したかったのだろう。

この松平不昧の時代に、宍道湖から日本海へと繋がる「佐陀川」が掘られている。こちらにあった経歴だけを見ていると、「茶人」にしか見えないけど、借金まみれの財政を立て直した際の当主であった人物である。

こちらの像は松平不昧の没100年忌を記念して、島根県独自の『楽山(らくざん)焼き』で作られた松平不昧公の像である。この「楽山焼き」は江戸時代初期の1677年に、松江藩御用窯として開設されたが後に廃れてしまった。そして江戸時代後期に差し掛かって松江藩の藩主となった松平不昧が、復活させた焼き物でもあった。

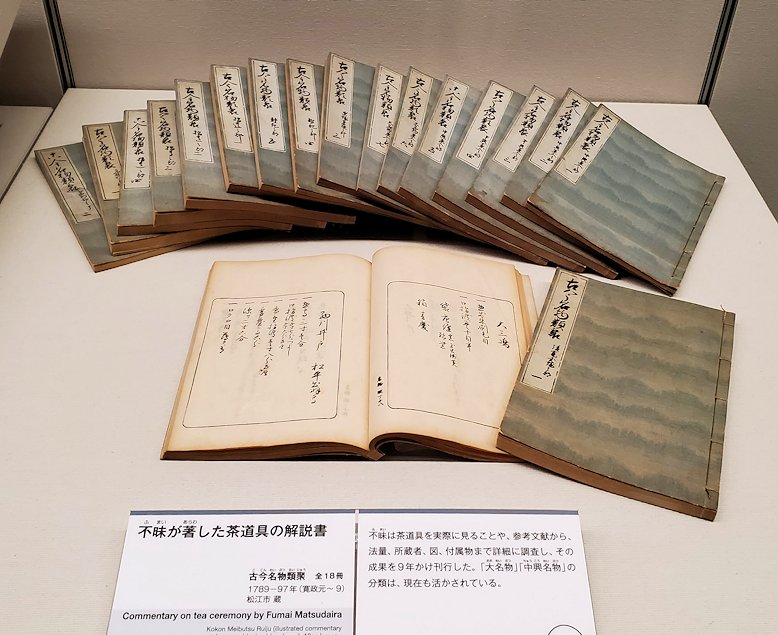

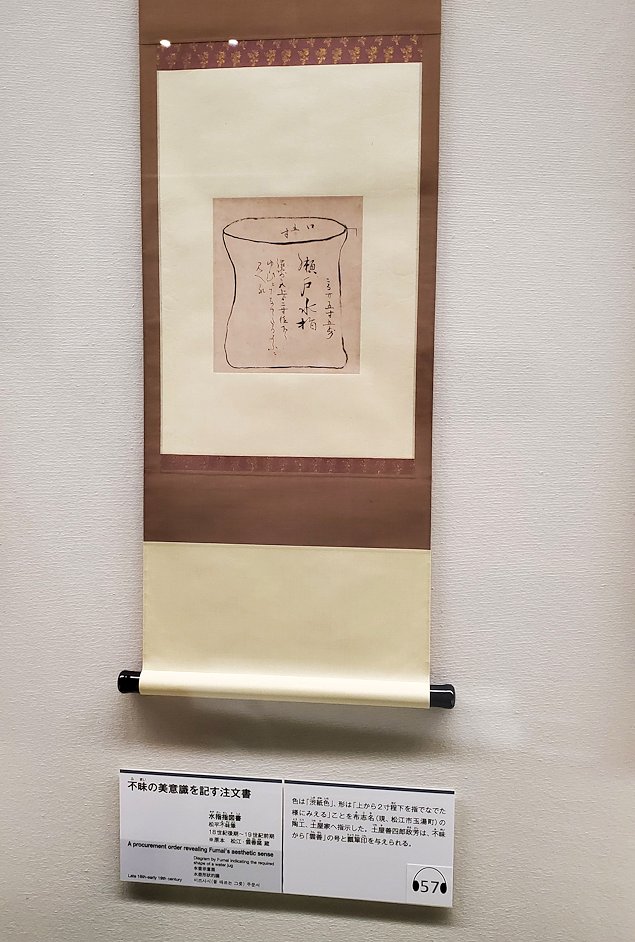

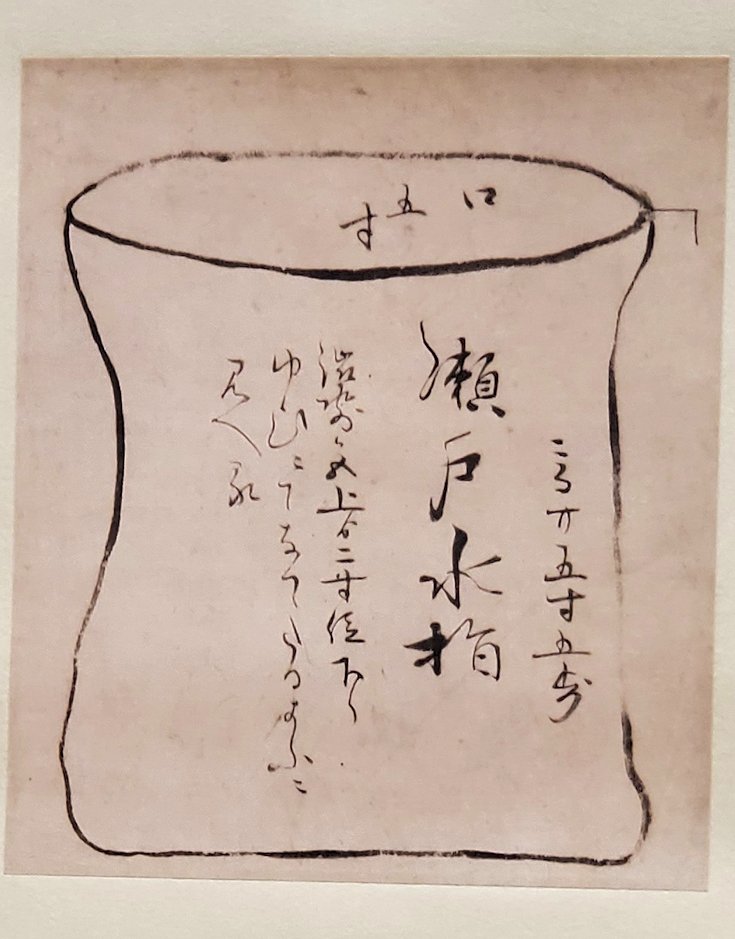

こちらは文化人であった松平不昧が窯元に出した、焼き物の「注文書」である。焼き物のデザインなどを職人に任せるのではなく、こうやって自らデザインした物を指図して作らせていたようだ。

江戸時代の藩主はみな英才教育を施されていた”スーパーエリート”だったので、このような文芸に秀でた人物も多かった。絵描きのような絵を描く大名も多かったし、マルチな才能と文芸能力なども藩主に求められていた時代だったのだろう。

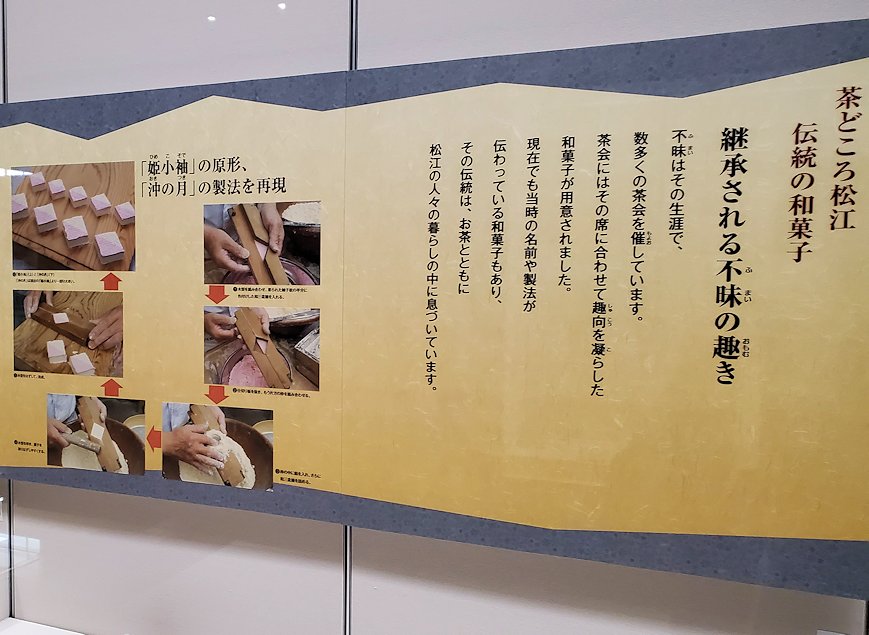

そして茶人でもあった松平不昧がこだわったのが、茶の席で客人に振る舞われた「和菓子」である。今の松江では、和菓子の”国内3大名産地”ともなっているが、その原点になったのがこの芸術家でもあった松平不昧である。

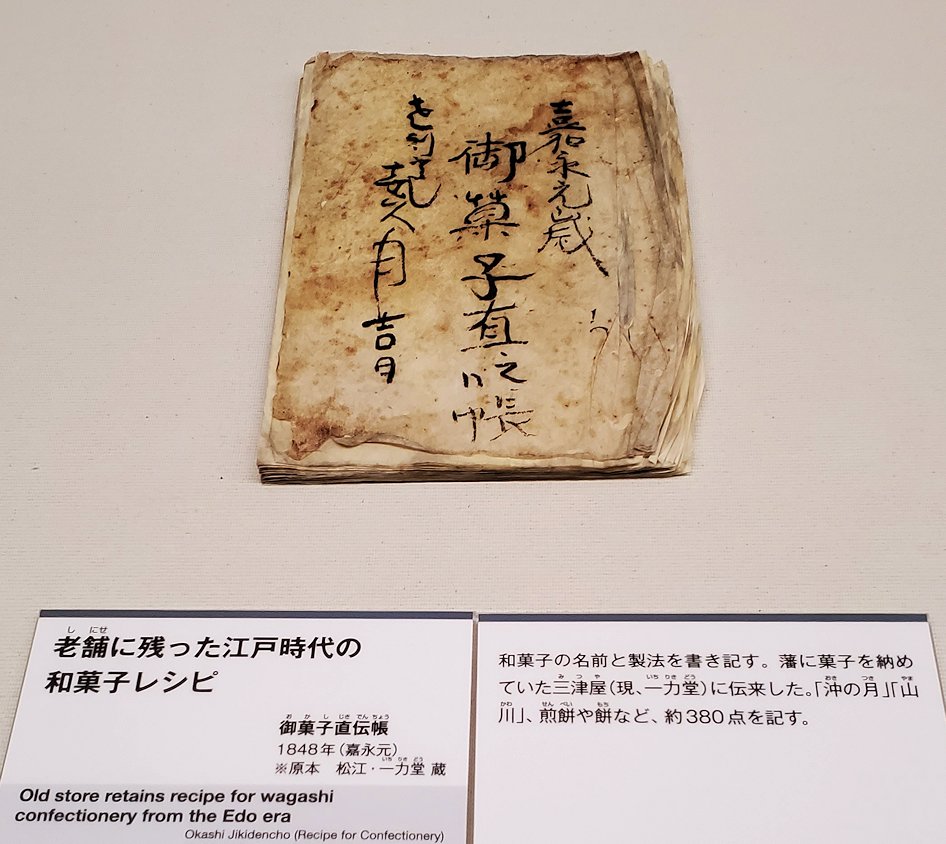

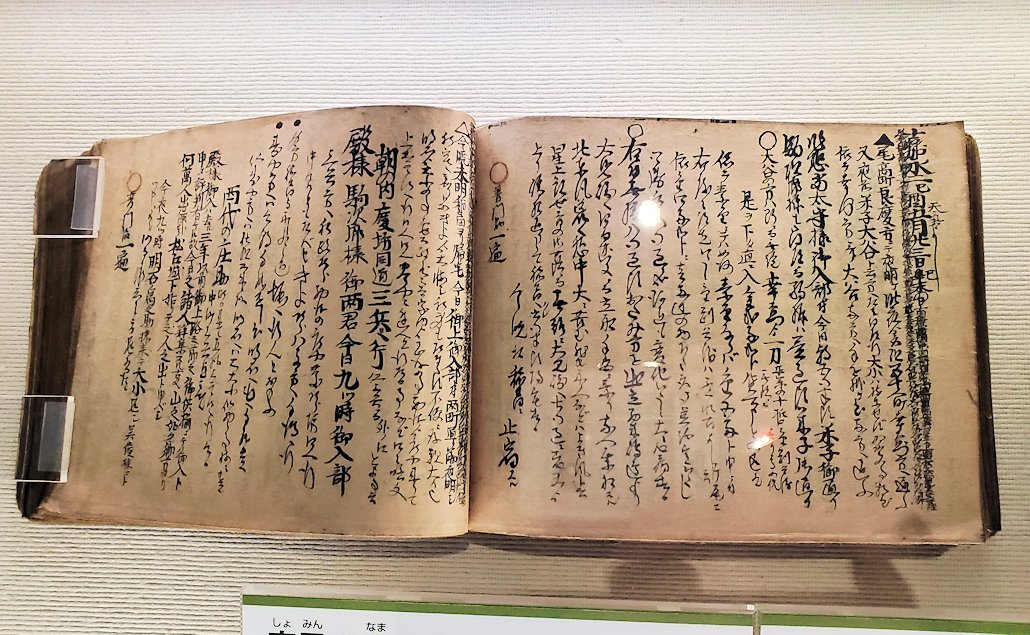

こちらは松江で江戸時代に和菓子を作っていた老舗菓子屋に伝わる、江戸時代の和菓子のレシピが書かれた手帳である。今どきの子供達は和菓子なんか食べる機会がとても少ないけど、昔は嗜好品として高級だった和菓子。

こちらはその老舗和菓子屋に伝わる、松江藩の命によって名工:荒川亀斎が特別に作った”和菓子の型”となっている。このように和菓子は藩主のこだわりが籠った品と松江ではなっており、そこに多額の資金がつぎ込まれていたようだ。

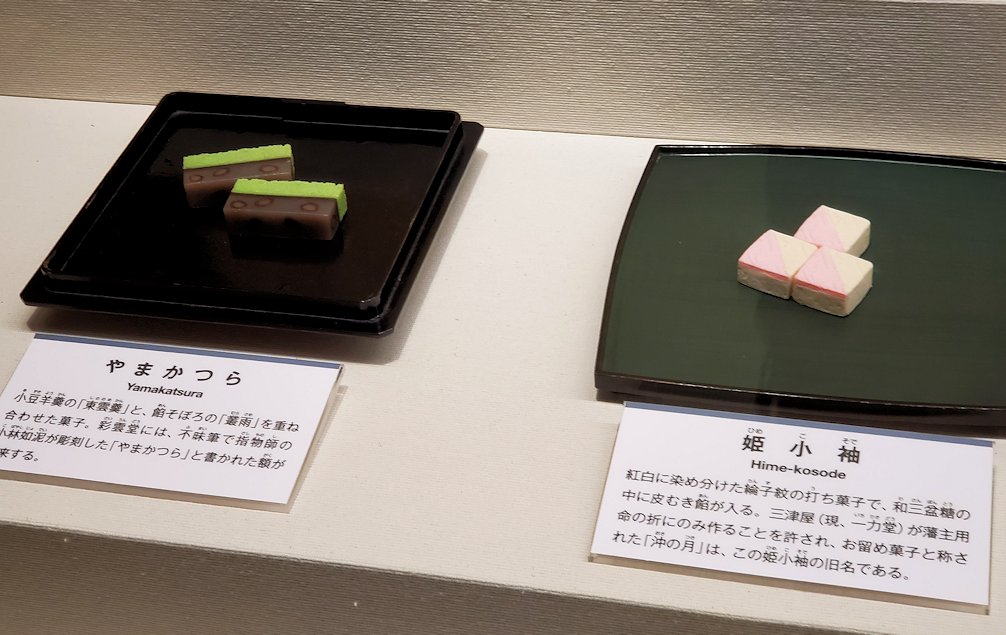

こちらにはその松江の和菓子でも、有名な品のサンプルが展示されている。今では西洋などから流入してきたお菓子ばかりを口にする時代だけど、江戸時代にはこのような和菓子が主流だった。

当然だけど、江戸時代に作られた和菓子だけあって、商品名にカタカナが含まれておらず、日本らしい名前ばかりが付けられている。これらも松平不昧が自ら開いた茶会に出した和菓子で、徹底的にこだわった芸術作品でもあった。

ヨーロッパなどでも絵画などを生み出す芸術家のパトロンとなって支援していた人は多いけど、このように菓子に対しても情熱を注いで開発していたという当主も珍しいと思う。ただ松平不昧の場合は、自分がこの和菓子を食べたいという気持ちよりも、茶会に招いた人々への”おもてなし”の為に開発した物である。

この「松江歴史館」は外から建物を見ていた時のイメージ以上に、なかなか盛り沢山な展示内容となっていた。江戸時代の歴史などに興味がない人からすれば退屈な場所に思えるかもしれないけど、逆にその歴史に興味がある人間からすれば、とても楽しく感じてしまう場所でもある。

ワタシ、そろそろ疲れてきました・・・

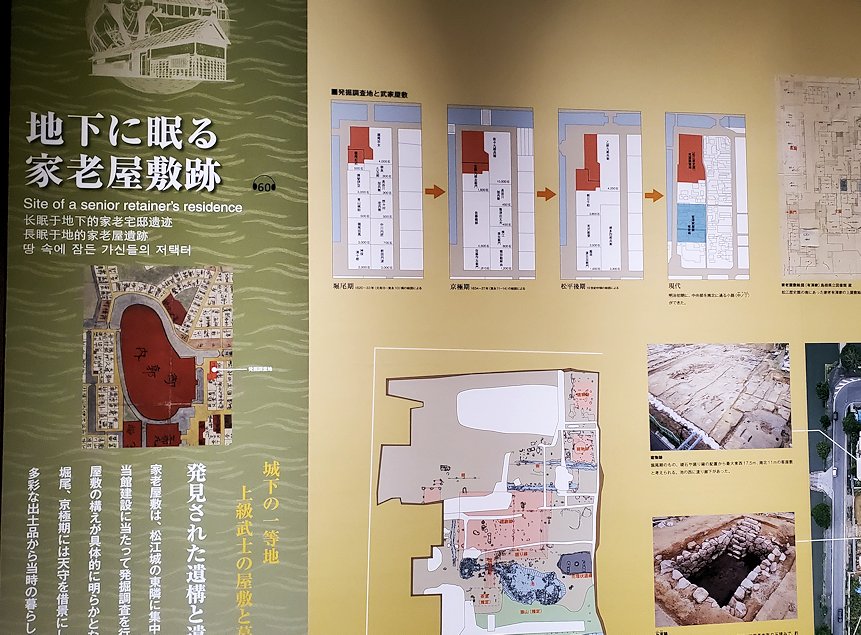

かつての城の周囲には家老など、側近の屋敷が作られていた事が多い。この「松江歴史館」が建っている場所も松江藩の家老が住んでいた屋敷跡で、地中の発掘調査を行った際に多彩な出土品が発見されたという。

そして一部の場所では、その江戸時代に住んでいた家老屋敷の遺構跡がこのようにガラス張りになっていて、見学できるようになっていた。一般の藩士ではなく、藩の中でも影響力を持つ家老屋敷だったので、より出土品も多く発見された事だろう。

こちらはこの場所で発掘調査が行われた際の写真などの資料となっているが、かつての町があった場所となれば、何かしらの品が出土してきても全く不思議ではない。ただ逆に珍しい遺跡などが見つかってしまうと、その場所に新たに建物を建造する事が出来なくなるので、建物を建てたくても建てれない事もあるんだとか。

そしてこの江戸時代の家老屋敷跡の地層も、江戸時代初期頃と後期頃で、それぞれに違いがある地層となっているようだ。江戸時代でも約270年続いたので、後半に新しく屋敷を作り直す際に、昔の地層部分が埋められていたようだ。

そして常設展示室の真ん中付近には、こちらの『城下町の歳時記』という展示コーナーが作られていた。これは江戸時代の城下町の賑わいを再現したボードとなっている。

現代とは違った、本来日本人が暮らしていた風土や服装などが見られる。そしてボタンを押すと、部分的に照明が当たって、その箇所に配置されている人間などが動く仕組みとなっていた。

『城下町の歳時記』 動画

最初は単なる江戸時代の賑わいを表す絵かと思っていたけど、パネルなどが動くと臨場感があって、意外と面白い展示品だった。そして江戸時代の城下町は車や馬車などが通る広い道ではなく狭い道ばかりだったので、余計に城下町に賑わいがあったように感じてしまう。

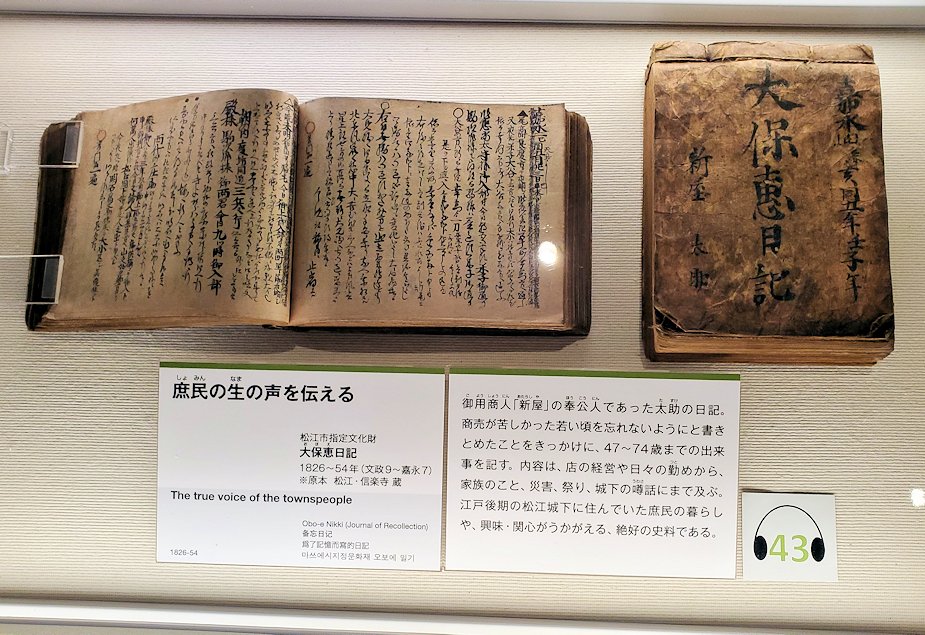

こちらの古い本は、江戸時代後半に松江藩御用達商人「新屋(あたらしや)」の、奉公人だった太助が書いたという日記となっている。太助は47歳から74歳までの出来事を日記に記しており、今となっては城下町の様子を知れる貴重な資料となっている。

このブログも500年後には貴重な資料になっているかもね!

この日記を記した太助も、まさか日記がこうやって多くの人の目に触れる時代が来る事は、想像すら出来なかった事だろう。このような日記は元々人に見せるものではなく、あくまでも自分自身の備忘録であった。ただこの旅行記はブログというインターネット上で公開されている日記でもあるので、逆に”人に見せる”事を考慮して作成する必要もある。

そんな史料などを見ていると、目を離したすきにソファーにもたれ掛かって休憩している姿のオカンを発見する。

休憩してるんとチャウで!

ちゃんと見学しているで!

初めはてっきり休憩しているものだと思ったけど、このようにここは天井部分にかつての松江の町の風景が映し出されているコーナーだった。

こう見えても、ちゃんと見学してるんや!

こちらは宍道湖と中海を繋ぐ大橋川に架る「松江大橋」の写真で、松江大橋は江戸時代初期に木の橋として架けられ、この写真は1891年に架けられた15代目:松江大橋となっている。この15代目:松江大橋はそれまでの木製の橋ではなく、近代的な鉄製に生まれ変わった。

この宍道湖では昔からシジミ漁が盛んで、未だに行われている。長さ約8mの先端に金属製の籠が付いた竿で、手掻き操業を行うのが一般的なシジミ漁となっている。またシジミ漁の手掻き操業専用の小舟があり、竿を水中に入れた後に持ち上げやすいように窪みが脇に付けられていて、更に手掻き操業には竿を水中に入れたまま船を動かすのに、足で進行方向などを調整できる舵の棒が改造され取り付けられている。

宍道湖名物「シジミ漁」に密着

一応その天井に映し出された写真を見ていると言うオカンだが、このように正面から眺めると、寝ているようにしか見えない。しかし、ここに設置されていたソファーは、この天井の写真を見れるように傾斜が付いていたので、余計に寝ているようにも見え易いソファーであった。

だから、寝てないっちゅう~ねん!(怒)

こんな旅はまた次回に続きます!

よければ下記ブログ村のボタンをポチッとお願いします!

↓↓↓↓島根県旅行記:初回↓↓