鳥取旅行記 2022年6月下旬-14

旅行期間:2022年6月下旬(1泊2日旅)

城に珍しい丸!

江戸時代に石高32万石という大大名だった池田家が治めていた、この鳥取城。

そんな鳥取城には、”球面石垣”と呼ばれる全国的にも珍しい、丸く積まれた石垣部分が存在している。

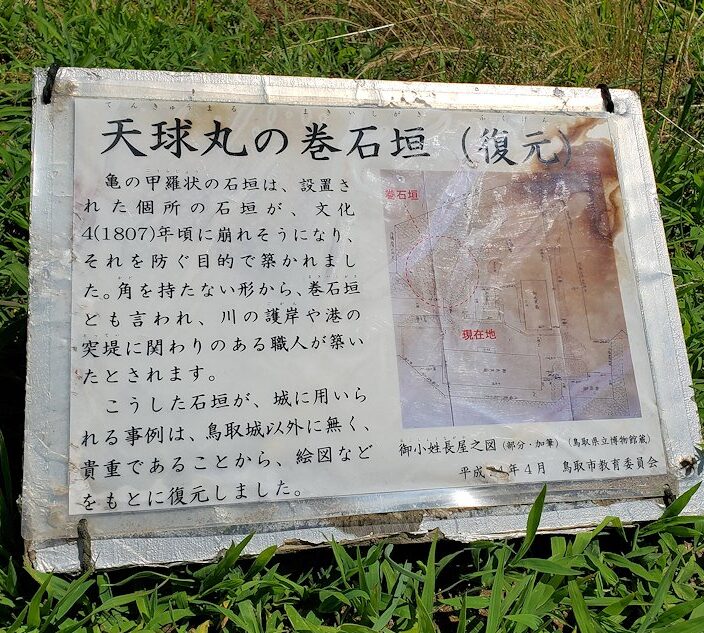

「巻石垣」の見学

その丸く積まれた石垣が、こちらの角にある「巻石垣」と呼ばれている部分である。

普通の石垣では、角部分に積み上げられている角石によってその強度を支える役目があるが、この「巻石垣」はそんな角を支える役割ではなく、何となく不自然な感じで設置されているようにも見える。

そしてその周囲にはこのように今では特に何も見られない。

何故、こんな場所に全国的にも珍しい球面石垣が設置されたのであろうか??

この石垣が支えていたのは「天球丸」という、江戸時代初期に移封されてきた「池田 長吉(いけだ ながよし)」の姉が暮らす場所だった所。その天球丸は2重や3重の石垣で構築されており、重要な場所だった事が伺える。

こちらの説明によると、この巻石垣は崩れそうな石垣を補強する為に、河川などの護岸工事の際によく使われていた「球面石垣」が用いられたという。その為に河川の護岸工事などを得意にしていた職人が、この巻石垣を構築したと考えられている。

また、綺麗な形に見えた巻石垣は近年に復元された石垣ともなっていた。

そしてこの巻石垣自体も江戸時代にず~~っと存在していた訳ではなく、江戸時代後半にこの天球丸の石垣に緩みが発生した為に、その部分を補強する目的で補強された跡だそうだ。

江戸時代などに造られた石垣も、簡単に壊れないように思うけど、実際には地震や大雨で緩んでしまったり、倒壊してしまう事も意外と多い。

現存天守の1つである香川県にある「丸亀城」でも、その立派な石垣が2018年10月に大雨などによって、石垣の一部が倒壊してしまっている。本来は一定量の雨が降っても排水できる仕組みとなっていた石垣も、近年のゲリラ豪雨や大型化した台風に徐々に対応できない時代を迎えているのかもしれない。

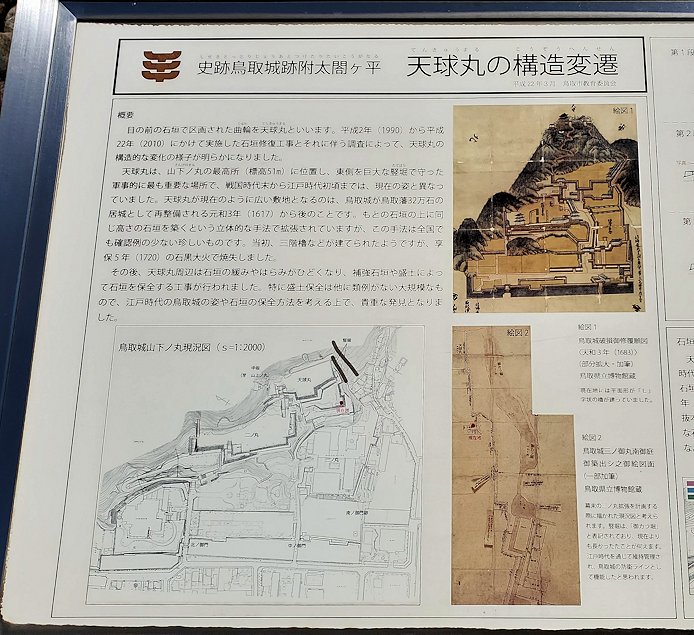

この天球丸は”山下ノ丸”の中でも最も高い場所にあった事もあり、鳥取城の東側を守る要所でもあった。

天球丸は鳥取藩が32万石となった後に鳥取城が大きく改修された際に、合わせて拡張されたと考えられている。

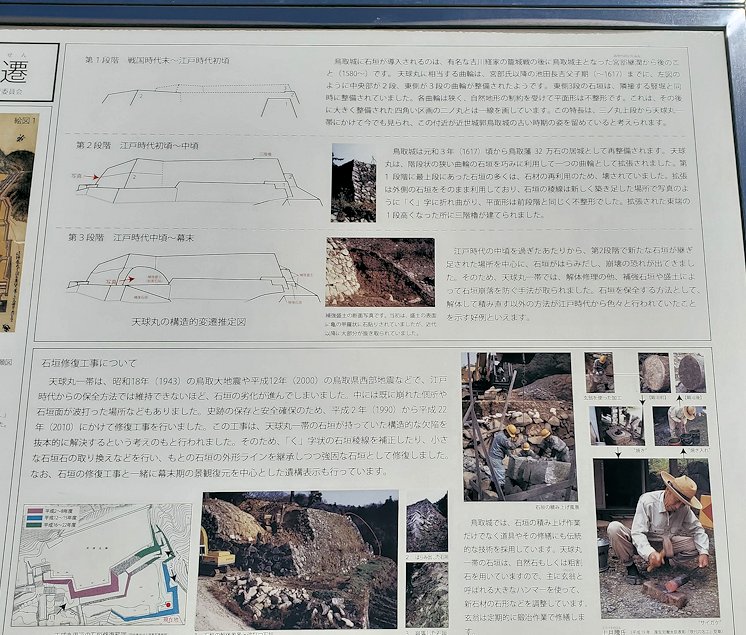

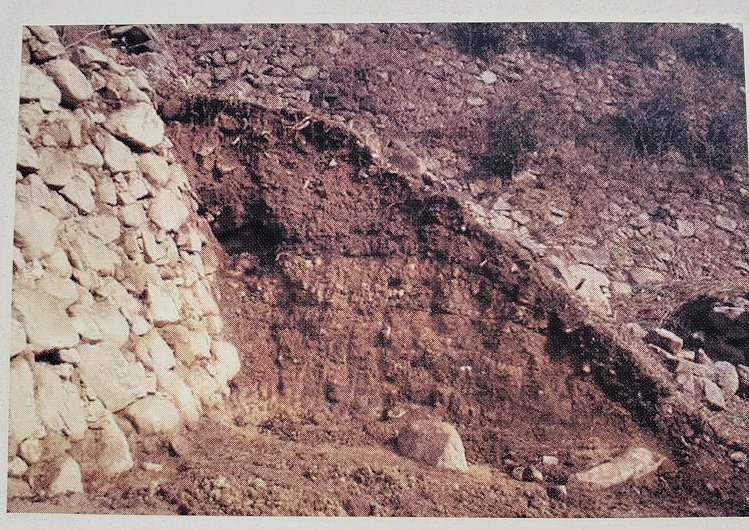

戦国時代に築城された鳥取城の中に曲輪として存在していた天球丸だが、池田光政が姫路藩から減封されてきた後に、一段盛り土されて大きく造営されたようだ。このような跡は石垣を近年に解体修理した際に、過去の遍歴を示す層が出てきたようだ。

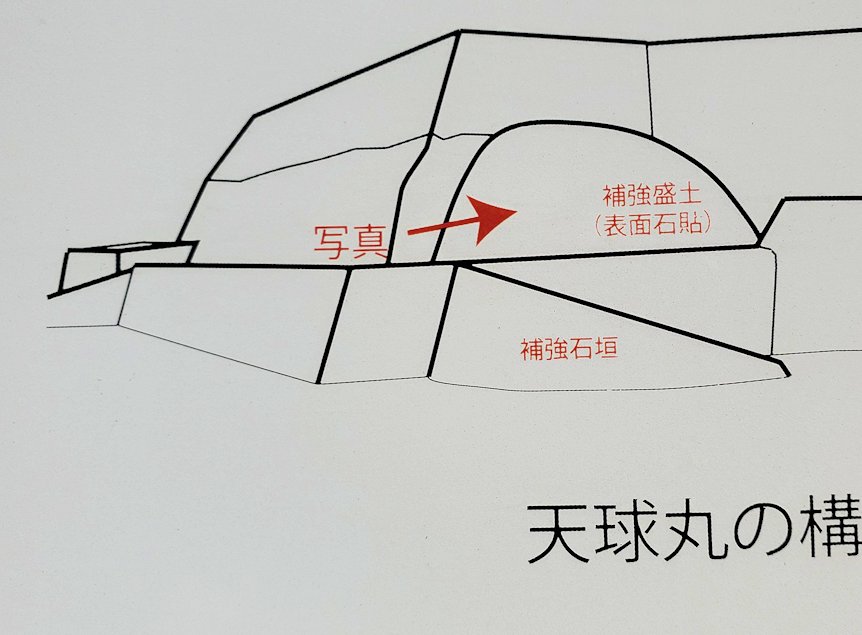

大きく増築された天球丸の石垣も時間を経過する毎に緩みが出てきたが、このように数箇所に「補強盛り土」や石垣などが追加設置されている。天球丸の石垣を解体修理すれば、かなりの時間と費用が必要だった為に、暫定的にその緩み箇所を支える補強を施して、様子を見たのかもしれない。

ただ、この巻石垣も球体部分全てが石で積み重ねられている訳ではなく、このように表面側だけが石で固められているが、内側は盛り土で固められている。あくまでも補強するのは盛り土であって、石はその外側を守る為だったようだ。

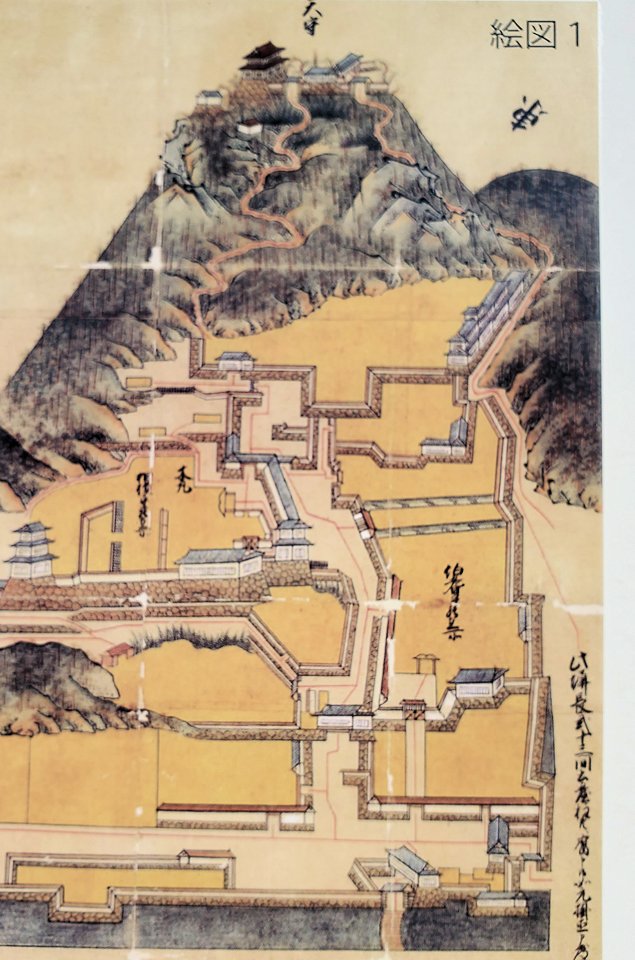

こちらは江戸時代に描かれたとされる古地図のようだが、右上に描かれている天球丸は二ノ丸に負けない位の広さとなっていて、更には東側の斜面を守る為に長い櫓が築かれていた様子が描かれている。

この巻石垣が設置された江戸時代後半には、この城郭という建物がそこまで戦乱に巻き込まれる可能性が少なくなった事もあってか、このようにその石垣を解体修理するのではなく、今ある石垣に追加で盛り土をして補強しただけにしたのかもしれない。

戦国時代であれば、敵が攻め登れるようにしか見えない巻石垣も、コスト優先での補強策だった可能性が高そうに思えた。

借金だらけの藩からすれば、石垣を満足に補強するお金が無かったかもラク!

鳥取城の周辺はこのように木々が生い茂っている事でその全貌が見えないけど、この天球丸のある南東側の石垣も、かなり立派な構造となっている。敵は正面から必ず攻めてくる訳では無かったので、この南東側もしっかり防御用の石垣が築かれていたようだ。

それと鳥取城では1720年頃に「石黒火事」と呼ばれる大火が起こって、城内の建物が多く焼失してしまっている。

その為に焼失して空き地になっていた場所も多かったけど、必要な建物だけ後年に再建されている。

この鳥取城では過去に発生した地震の影響などで、崩れてしまっている石垣なども、まだ修復されずにそのまま放置されている箇所もある。32万石という大きな城だった為に、崩壊してしまった石垣もまず発掘調査を行ってから修復していくので、相当な時間を要するのだろう。

中坂稲荷神社にて

そして巻石垣の上に見えていた天球丸へと向かうには、さっき通行止めの道が通れなかった事もあって、二ノ丸側に戻ってきて、こちらの「中坂稲荷神社」の鳥居をくぐって奥に進んで行く必要があった。

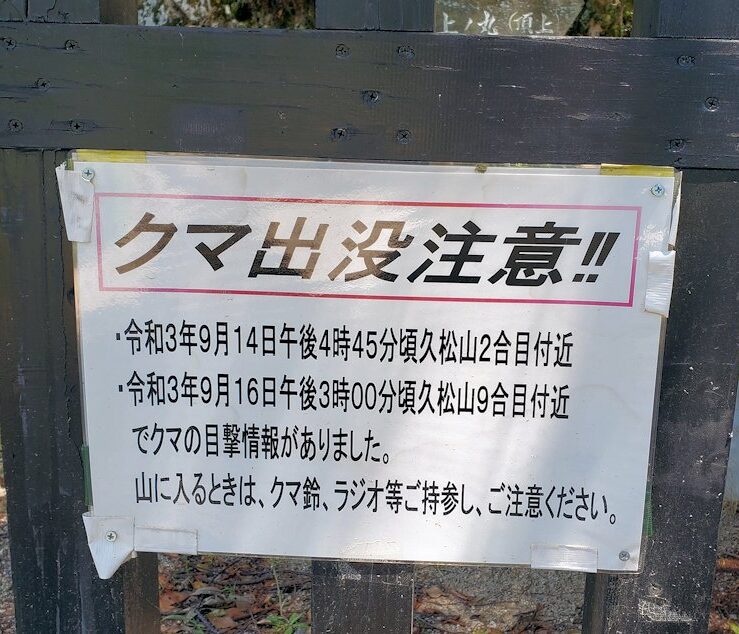

そしてここには『クマ出没注意!!』と書かれた、警告する看板が見られた。

この鳥取城裏手には大きく山が広がっており、最近では餌が少なくなっている為に、クマが今までは現れなかった範囲にまで出没してきているという。

クマが悪いのではなく、地球環境を変動させてクマの餌を減らした人間が悪いラク!

そして、多分クマに遭遇する可能性は低いだろうけど、多少なり警戒感を強めていると、70歳代半ばとみられるオジサマが軽快に階段を降りてきた。

そのオジサマに熊が出そうかと聞いてみたら、「クマが出てきても、こんな老体を食べようと思わないですよ!」との言葉が、笑顔と共に返ってきた。。

確かにオジサンを食べようと思わないけど、攻撃はしてくる可能性あるラク!

このような犬を連れて山登りすれば、クマの存在をいち早く察知して吠えてくれるかもしれないけど、このような石像となっている狛犬も役には立たないかもしれない。。

とりあえずオカンが熊対策の小さな鈴を持っていたし、多少は人も登っている姿を見かけたので、山頂を目指して登っていく事にする。

万が一熊が出てきたら、私が退治したるデ!

この中坂稲荷神社には大きな鈴が設置されていたので、とりあえず登山道を登る前にこの鈴を大きく鳴らして、熊にこっちに来ないように知らせてみる事にした。

以前、神戸の山の中にある「滝山城跡」を訪れた際に、遠くが「ガサガサ・・・!」と音が聞こえた時に鳥肌が立った想い出が甦る。

その際にその物音を出していた”主”は、すぐさま遠くに逃げていったので事なきを得た。

しかし、もしそれがクマだったらと思うと、常に山ではクマを警戒する気持ちを持っておく必要があると痛感したのである。

鳥取城では30年掛けて、幕末時代の城の状態を復元する予定となっている。その為に今では消えてしまった櫓や門などが建設される予定になっているが、このような味のある階段は多少歩きにくいものの、このまま置いといて欲しい。

私は歩きやすい階段の方が、嬉しいけどな!

奥に大きな松の木が2本並んでいるのが、先程下から見ていた「天球丸」である。

天球丸ではその象徴になっていた「三階櫓」が1720年の石黒火事で焼失した跡地は、新たに櫓が再建される事はなく、その代わりにこのような大きな木が2本植えられたようだ。

鳥取藩は江戸時代には日本海側という事もあって、あまり国内の敵が攻め込んでくる可能性が少なくなっていったかもしれない。

だが、幕末頃になると外国船が攻め込んでくる可能性が出てきた事もあって、海沿いを監視できるこの鳥取城は重要な場所だったのかもしれない。

「天球丸」にて

そして山頂を目指す前に、その天球丸に寄ってみる事にする。城に興味が無い人からすれば、何も建物が残っていない広場のような場所だけど、城好きからすれば、そこにかつてあった建物やその歴史をイメージしながら佇むだけで、楽しむ事ができるからだ。

逆に新しく復元された建物があると、人間の想像力がそれ以上働かなくなってしまう。

その為に昔あった建物を復元する動きが日本国内で最近多くなってきているけど、その復元活動も良し悪いだと個人的には感じる。

この天球丸に存在していた三階櫓は、江戸時代中頃に焼失してしまって、その後に再建される事がなかった為に、現在行われている鳥取城の復元計画内には含まれていないだろう。個人的にも櫓を新しく復元するよりも、この立派な松の木がこの場所に鎮座してくれている方が威厳を感じれて良いように思う。

そんな江戸時代中頃には活用されなくなった天球丸の奥には、幕末頃に「武具蔵」が造られていたり、稽古場も設置されていたという。

しかし、このような今の景色だけ見ていると、ピクニックに来てシートを敷いて休憩するのに”最高の場所”にしか思えない場所となっていた。

この鳥取城では30年をかけて復元計画が実施されていっているが、逆に今のように建造物が無くなった、想像力をフル活用して城内を楽しめる状態は今だけかもしれない。

その為に城マニアにとっては、逆に早く鳥取城内を見ておかないと、これから徐々に楽しめなくなってくる場所になるのかもしれない。。

こんな旅はまた次回に続きます!

よければ下記ブログ村のボタンをポチッとお願いします!

↓↓↓↓鳥取旅行記:初回↓↓