仙台旅行記2020年秋-㊴

旅行期間:2020年11月3日~5日

(Learning at the Sendai City Museum (Part 5), armor and fans of the Date family and Masamune armor paintings.)

仙台のお勉強タイム5!

まだまだ続く仙台市博物館内の見学。旅行と一口に言っても人によって何を楽しみにしているかが違うので、同じように旅行しても楽しめる人もいれば、楽しめない人もいる。ボクの場合はその訪れた土地の歴史などを知りたいという欲求が強いので、なるべくこのような現地の歴史を勉強できる博物館を訪れる事にしているのだ。

そろそろホンマに疲れてきたで・・・

仙台市博物館の見学!

この仙台市博物館には所蔵されている品々の1割にも満たない数しか展示されておらず、今展示されている品々を見ているだけでもかなり時間が掛かるので、もし所蔵品全部を見るとなると大変な事になりそうだ。なおイギリスの大英博物館やフランスのルーブル美術館などはまともに見学すると数日は必要というし、見学するという行為も簡単に見えて実は難しいものでもある。

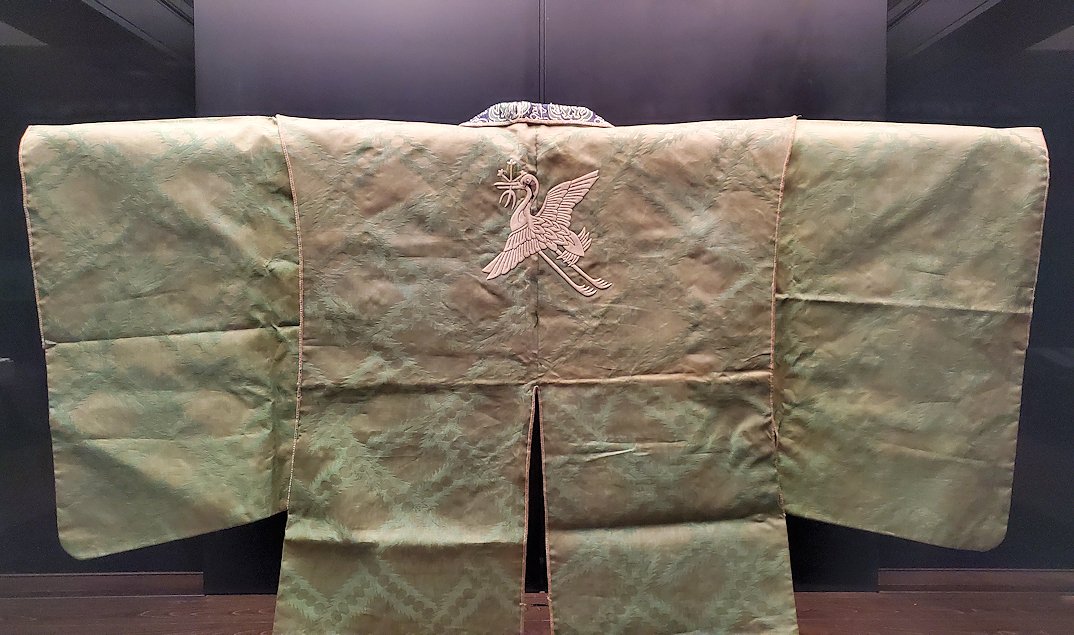

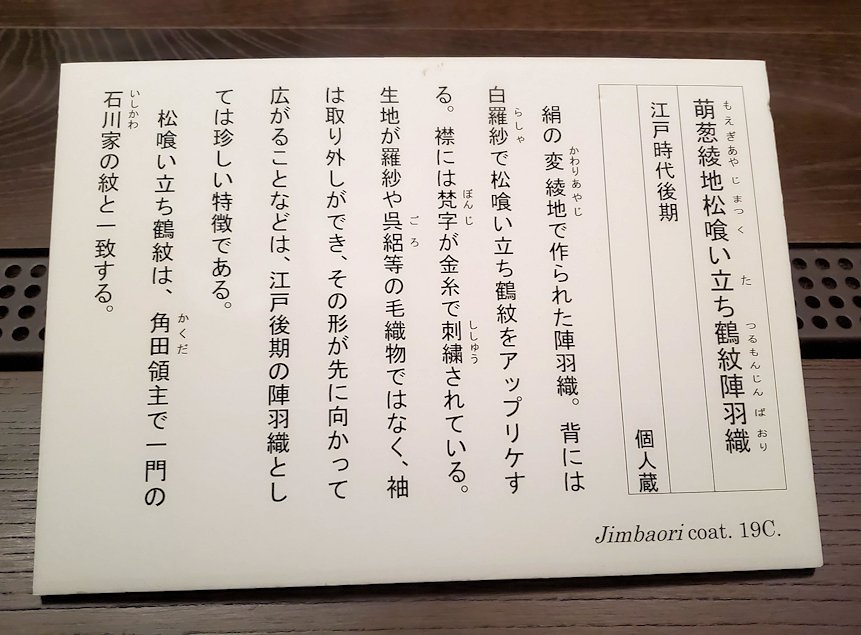

こちらは背中に松を食う鶴の刺繡が見られるが、こちらは角田領で伊達家一門の石川家(伊達政宗の家臣だった石川昭光が初代当主)の家紋だそうだ。

こちらの陣羽織は絹地で、襟には梵字が金糸で刺繍されているという。またナント袖の部分が取り外し可能になっているらしく、着脱可能で便利な使い分けが出来る陣羽織だったという。

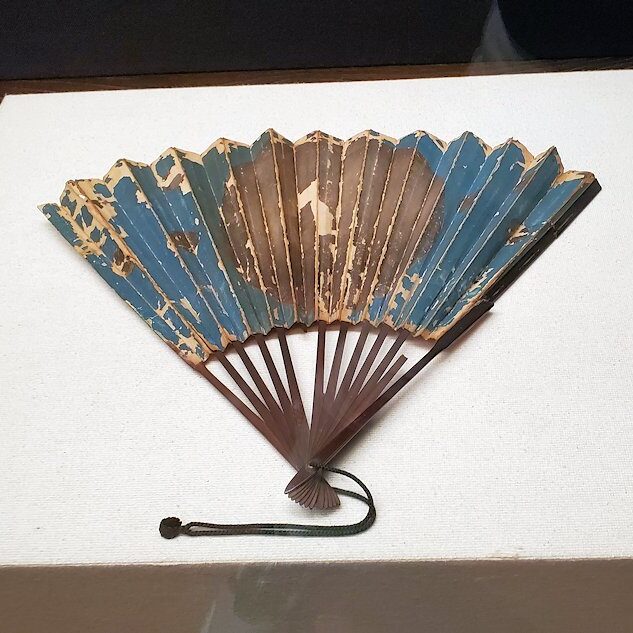

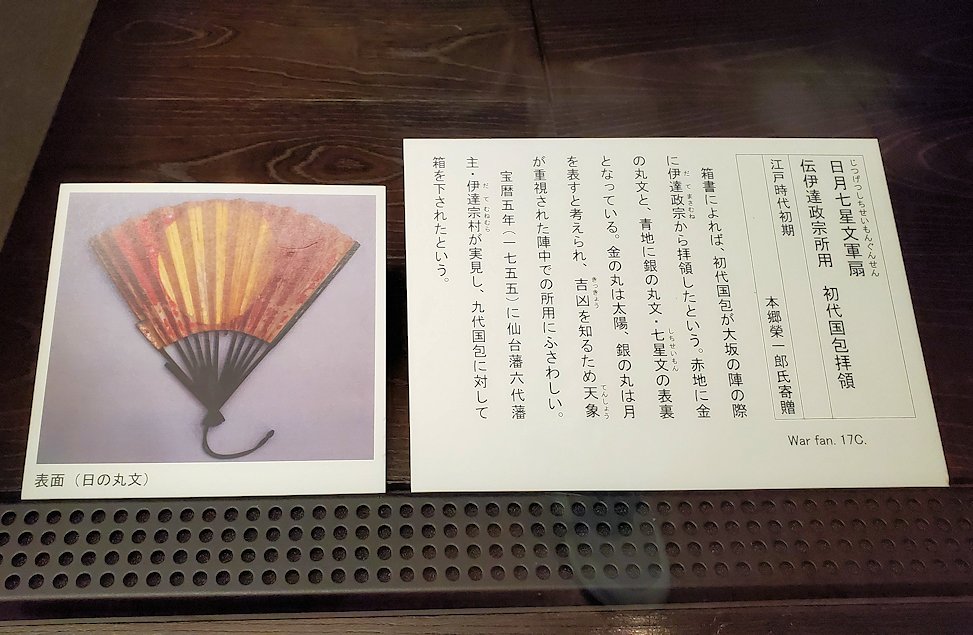

こちらにはボロボロになってしまっている扇子が置かれている。こちらも家の物入れにもし置かれていたら、迷う事なくゴミ箱行きになってしまいそうな外観に見える。。

こんなボロも値打ちもんかいな?!

こちらは『日月七星文軍扇』という、元々は伊達政宗が所用していたもので、先程勉強した初代:本郷国包が大坂の陣に参加した際に、伊達政宗から譲り受けた品だという。約400年も前の品物なので、このようなボロボロになってしまっているのも仕方ないように思われる。。

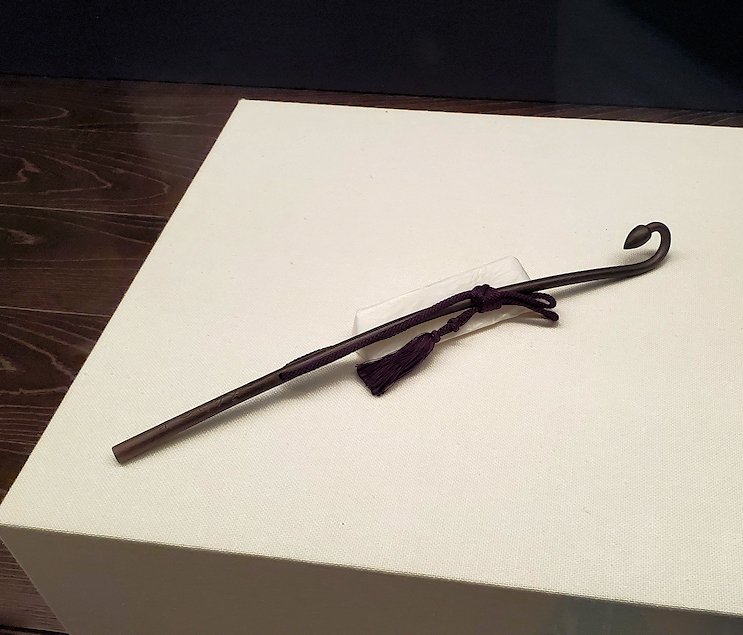

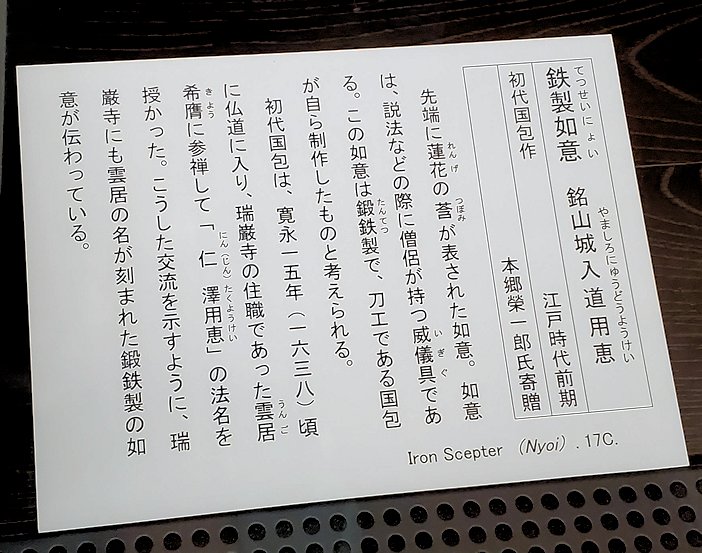

こちらの『鉄製如意』は初代:本郷国包が自ら製作した、僧侶が説法などの際に使う道具の1つ。仏教で使われる道具だった事もあり、蓮華の蕾の形が先端に模られている。

仙台藩お抱えの刀鍛冶であった初代:本郷国包は、引退した後に仏教の道に進む。そして後に墓地が作られる事になる瑞厳寺で法名を授かり、その瑞厳寺にも彼の法名が刻まれた如意が伝わっているという。

そしてやっぱり戦国時代や江戸時代の資料というと、やっぱりその見学の目玉はこの鎧兜である。実際に戦のシーンを見た事がある訳では勿論無いけど、脳内ではこのような甲冑を着込んだ男たちが、命を懸けて戦っていた時代という印象が強いのである。

こちらは仙台藩第6代目藩主:伊達宗村所用とされる、「黒漆鳩胸五枚胴具足」と名付けられている鎧で、当初は熊毛で兜や袖などが覆われていたそうだが、長い年月を経て劣化して抜け落ちてしまったので、今はその下地の白い革が見えてしまっているようだ。

鎧や兜に熊の毛を植毛していたとは驚いたが、徳川家康も熊の毛が植毛された鎧などを気に入っていたらしく、暴れると狂暴な生き物だったのでそのイメージが兜や鎧に植え付けられると考えていたのかもしれない。なお毛の部分以外でも紐なども経年劣化などでボロボロになってしまうので、このような何百年も保管されている鎧などは、定期的に紐やその毛などを取り替える必要がある。ただし個人で所蔵しているとそのようなメンテナンスをするにもツテが無かったり、また多額の費用が掛かるので、それらを換算して博物館に寄贈する事が多いのだとか。

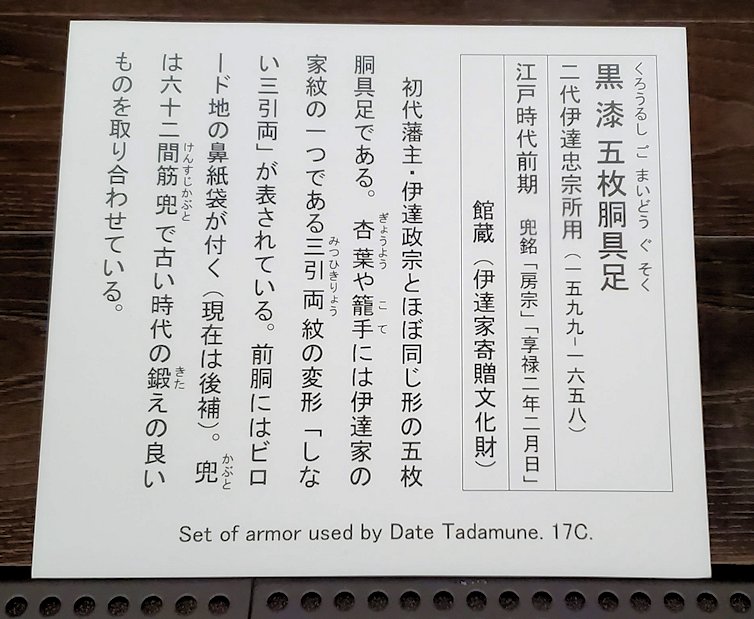

こちらは伊達政宗の跡を継いだ次男で、仙台藩第2代目藩主:伊達忠宗所用の「黒漆五枚胴具足」という鎧兜。伊達政宗の息子だけあって同じような鎧を作らせていたようで、前立ては大きな三日月を連想させるものではなくて、小さくてコンパクトな三日月となっているが。

青葉城資料館で見た、今で言うJIS規格ともなっていた鎧のお腹部分に銃弾を試し打ちしたような跡が見られないようにも見えるけど、お殿様の鎧だけは傷がつくからテストしなかったのかな?!

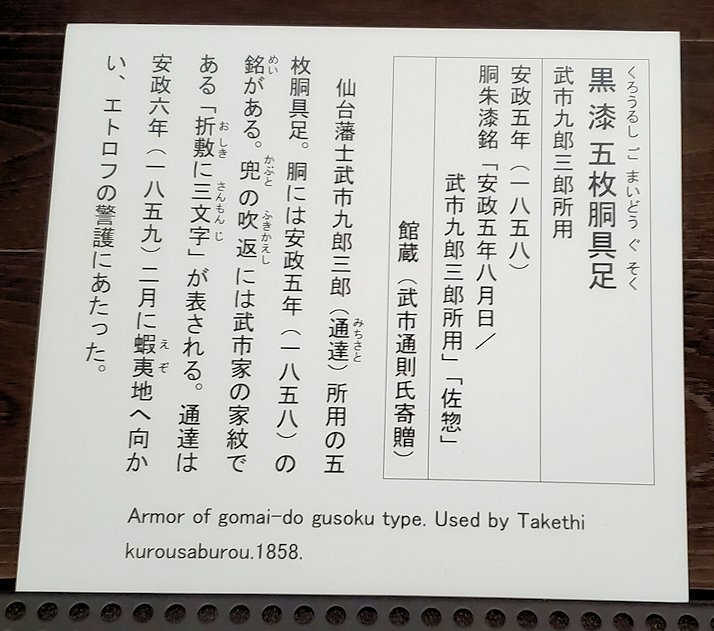

こちらはその伊達忠宗が所用していた鎧兜にとても似ているようにも見える、武市九郎三郎という後に蝦夷地(現在の北海道)に渡り警備の役に付いた藩士が所用していたもの。胴体部分には「安政五年(1858年)」と書かれているらしく、その時代は海外諸国から開国要求を突き付けた外国船が、日本に多く押し寄せていた頃。特に北海道の先の北方領土付近は、ロシアの上陸を恐れて警備を固めた頃でもあった。

こちらの鎧兜も「黒漆五枚胴具足」と同じ名前が付けられているが、鎧などには固有名詞の名前が付けられていた訳ではなくて、その鎧などの特徴を示す分類的な名前が付けられていたようだ。

コレクション展示にて

ここからまた別の部屋があり、この時に特集となっていた「仙台藩の絵画」に関連する続きの絵が飾られているようだ。

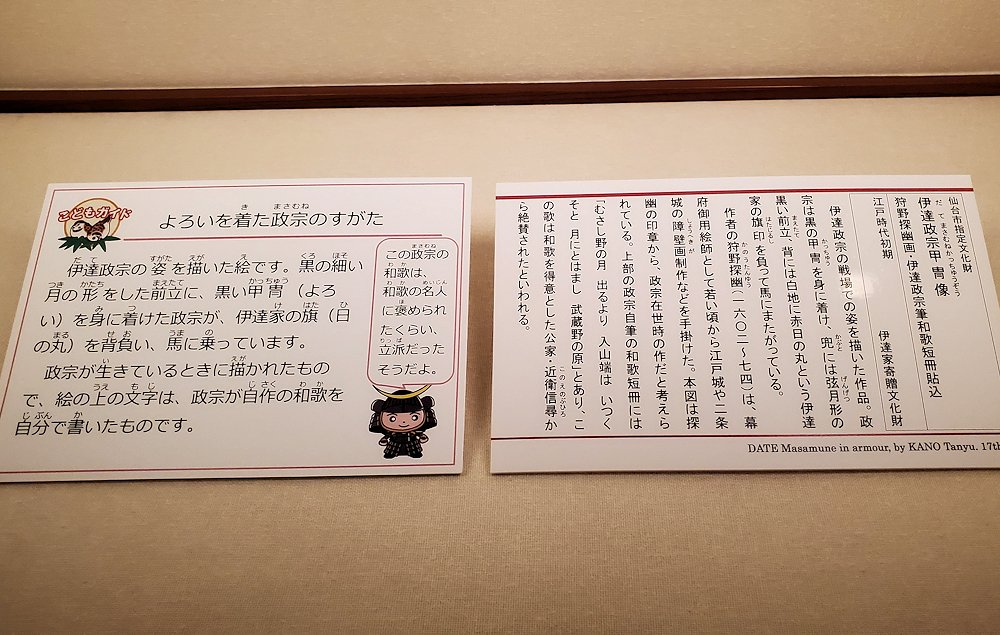

こちらは甲冑姿で騎馬に乗る伊達政宗を描いたもので、狩野探幽という江戸初期の狩野派画家の作品。また江戸幕府の御用絵師ともなっていた事もあるので、多数の作品が残されており、需要文化財として保管されている物も多い。

伊達政宗を描いたものといっても、顔には兜に付いている仮面を被っているのでその顔が殆ど確認できない。なので彼の特徴でもあった右目の隻眼が描かれていないようだ。また日の丸のような旗を背負っているけど、これはまだ当時は今の国旗である日の丸の概念として使われていたものではなく、見た目通りに「陽が昇る」といういいイメージの意味合いだけの旗である。

伊達政宗生前に描かれたもので、この作品も彼が和歌を書き込んでいるとされている。一種の文化人・風流人のトップクラス界でのブームだった、和歌の書き入れ。

むさし野の月

出づるより入る山の端は いづくぞと月にとはまし 武蔵野の原

by 伊達政宗

どうじゃ、ワシはマルチな才能を持っていたでごわす!

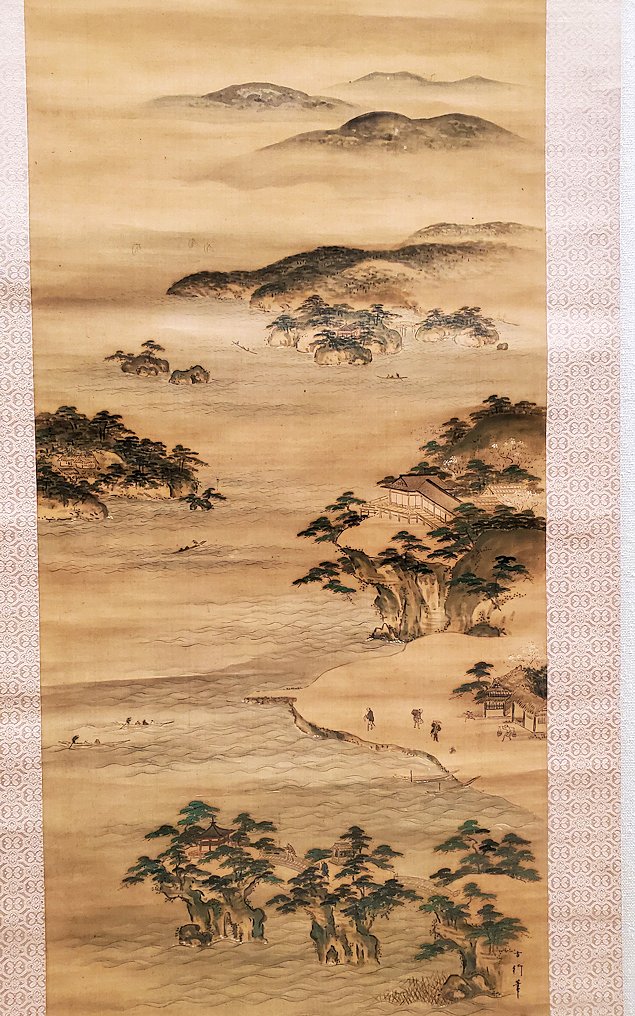

こちらは江戸時代中期頃に描かれた、日本三景の松島の様子でこの時代の人も小さな船で点在する島を遊覧していた様子が見られる。昔から人気の観光地だったという事が分かる1枚である。

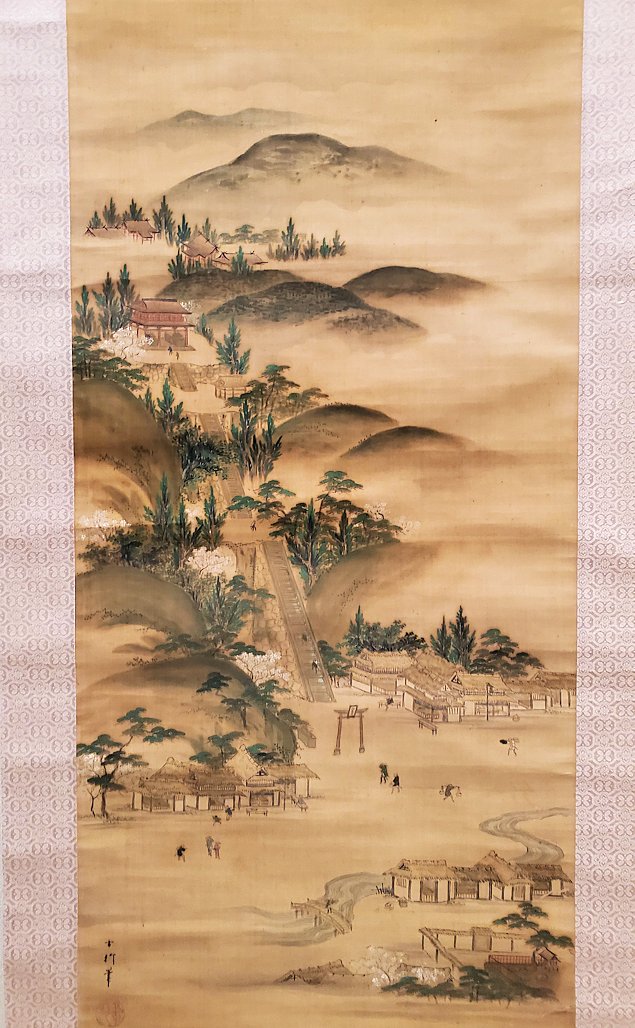

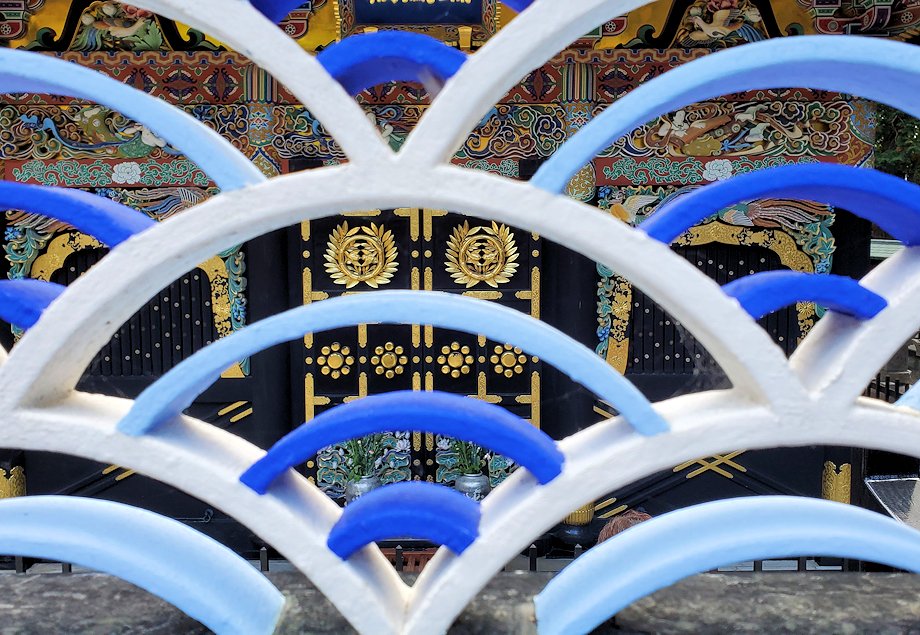

こちらは今回の旅では訪れてないけど、宮城県塩竈市にある「塩竈神社」の門前から続く参道と社殿などが遠くから見た感じで描かれた作品。この塩竈神社は特に伊達家から信仰の厚かった神社で、歴代仙台藩主はそれぞれに色んな物を寄進していたようだ。

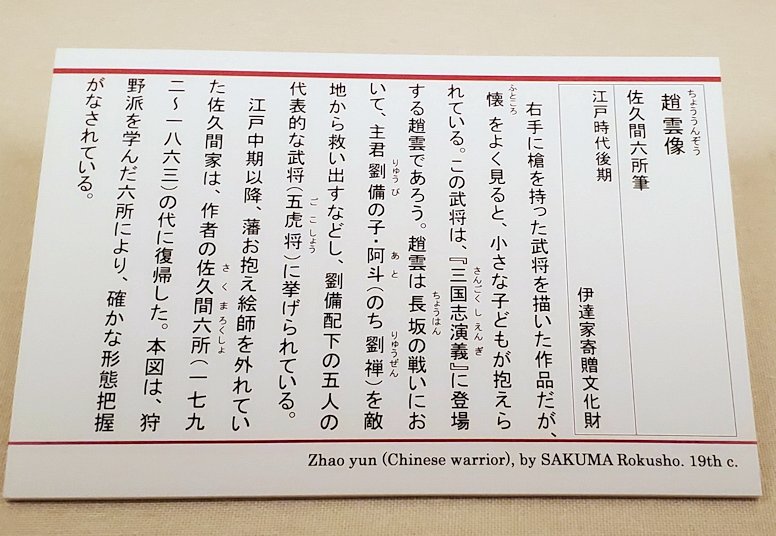

こちらは槍を持った武将の姿が描かれているが、「戦国時代に槍使いで有名だったのは誰だったかな?」と少し考え込んでしまう。もしかしたら前田慶次だったりと思っていたけど、答えは全然違う人物だった。

答えはこの時代の日本人ではなくて、三国志に出てくる「趙雲」であった。この三国志はボクが子供の頃にNHKで放送していた『人形劇 三国志』という人形劇で、三国志の話を演じるのを見ていたのでそのストーリーは印象深く残っている。今ではその姿が懐かしい、当時は大人気だった「紳助・竜介」が番組内で司会をしている姿がなんとも懐かしい。

人形劇 三国志 「桃園の誓い」【動画】

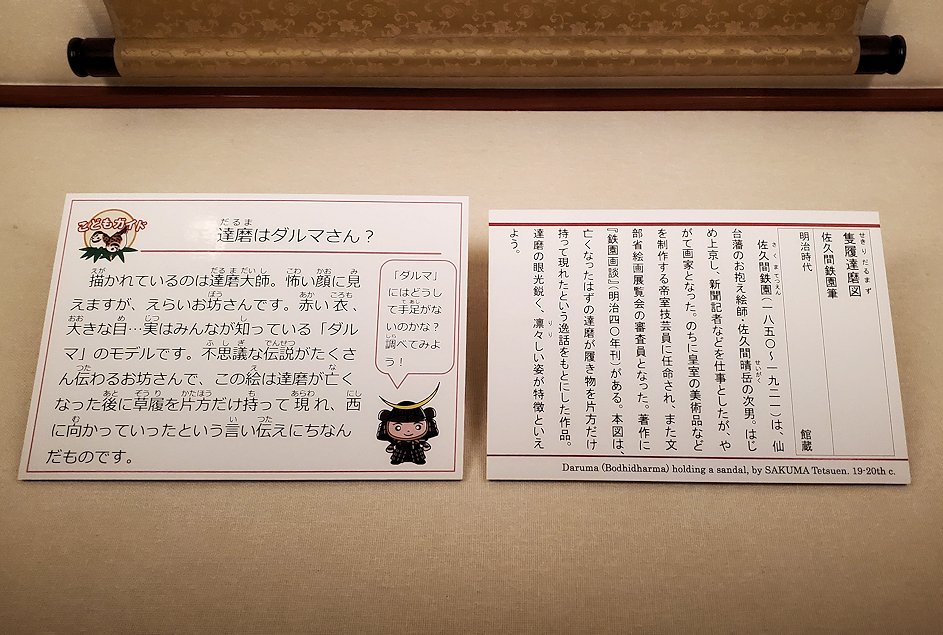

その隣にはこれまた見た事のあるような、ツルっぱげたオジサンの絵が飾られているのが見える。ここに来て戦国~江戸時代の人物ではなく、三国志の人物という変化球が来たので、このモデルも日本人で無い可能性が考えられる。

ボクの頭にパッと浮かんできたのは、バルト三国旅で出会ってから九州旅などに連れて行ってくれた、北九州在住の元教師という意外な肩書を持つ「エロ坊主オジサン」の目力強いVerだと思った。。

確かにワタシもエロ坊主オジサンに似てると思った!(笑)

オレのカッコよさが染み出てるな、葬式の時はこれを飾ってもらうけ!

こちらの絵のモデルとなっているのは「達磨大師」で、伝説ともなっている中国禅宗の開祖とされている仏教僧。そしてこの達磨大師が、現代の選挙で当選後に目玉を書き入れるダルマの置物のモデルともなっているのだ。

国宝「慶長遣欧使節関係資料」の展示にて

そしてこの仙台市博物館には伊達政宗関連の品々以外に、別の目玉的な展示物でユネスコ記憶遺産にも登録されているという『慶長遣欧使節関係資料』があります。この中には国宝にも指定されている物もあり、江戸時代に禁止とされたキリスト教関連の品が、時代を経て国宝にもなっているという皮肉な現状にもなっている。

こちらがその『慶長遣欧使節関係資料』が展示されているブースで、先程までとは室内で使われている照明の色が少し違うようにも感じる。今まで見て来た展示物は江戸時代前後の日本国内で作られた品々だったので、照明から雰囲気を変えていたのかもしれない。

ここで保管されている『慶長遣欧使節関係資料』は1613年に日本人のリーダーとして仙台藩士だった支倉常長を先頭に、慶長遣欧使節団がヨーロッパへ渡りスペインやイタリアを訪れ、約7年後に帰国した際に持ち帰って来た物が含まれる。しかし支倉常長が帰国した際には出発する時とは打って変わって、キリスト教が禁令となっていた為に彼が持って帰った品々はキリスト教の品とされて没収されてしまう。

しかし支倉常長が持って帰った品々は全てが破棄されずに、仙台城内で保管されていた為にほぼ綺麗な状態で残されているのである。

こんな旅はまた次回に続きます!

よければ下記ブログ村のボタンをポチッとお願いします!

↓↓↓↓仙台旅行記:初回↓↓