尾道(広島)&岡山旅行記2021年3月-㉔

旅行期間:2021年3月某日(3泊4日旅)

歩く人の少ない橋!

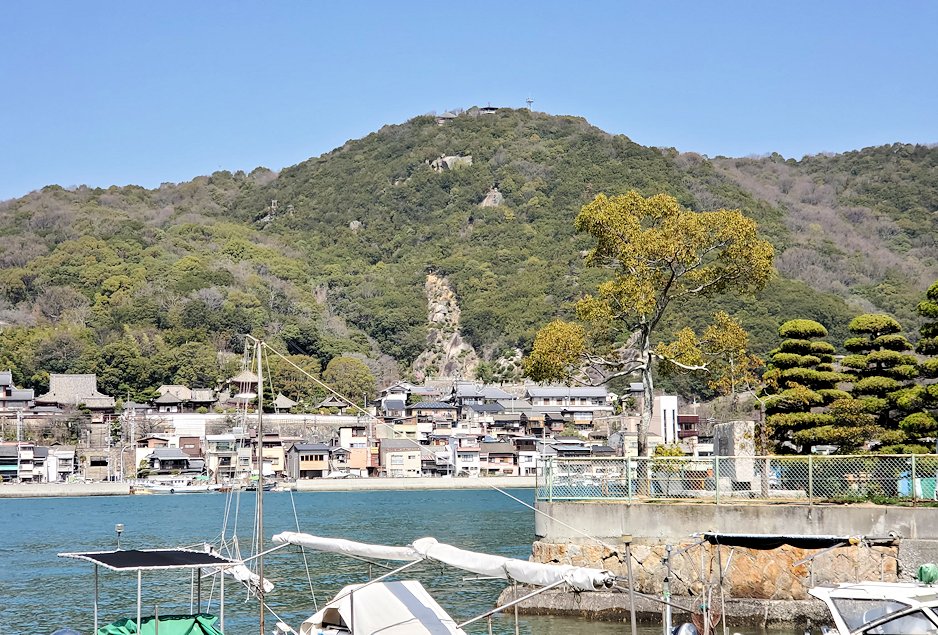

尾道三山とも称される、尾道を代表する山の1つである浄土寺山の頂上付近からの展望を眺めて、再び山を下りて平地部分に戻ってくる。そして下から浄土寺山を見上げると、展望台は見えにくいものの、その手前に突き出していた大きな岩場が顔を覗かせているのが見えた。

尾道大橋に向かう!

尾道水道でも尾道市の東側の方に、1968年完成の「尾道大橋」と、1999年完成の「新尾道大橋」が並行して架かっているのが見える。尾道大橋が架かるまで対岸に見えている向島までは渡し船に乗って渡るしか方法が無かったが、この橋の完成によって徒歩でも渡る事が出来るようになった。

この尾道大橋が完成した事によって周辺に住む住民の利便性が向上しただろうけど、中心部からちょっと外れている事もあって、尾道と向島を行き来する人は今でも渡し船を活用している人が意外と多い。

それは昔から沁み込んでいる習慣を変えれないというよりも、元々有料だった(新尾道大橋は現在も有料)橋で、橋に到着するまでに円を描くように傾斜を登っていく必要があったりして、車で移動する人は増えたかもしれないが、徒歩で渡る人はそこまで増えていないのかもしれない。

尾道にやって来た観光客が対岸の向島に渡る際には、この尾道大橋を使おうと思う人は少なく、殆どの人が尾道駅前のターミナルから出ている渡し船のフェリーに乗る方が多い。そのフェリーの方が便利だし、またしまなみ海道サイクリングを開始する際にはこの尾道大橋を渡るよりも、フェリーを活用する方が推奨されているからでもある。

でも最近歴史に興味が出てきた人間としては、尾道水道に架かる橋を間近で見たかった。この辺りは対岸まで約200mほどの距離で、間を流れる尾道水道の波もそこまで激しくないので、特に橋建設時に難航した印象を受けないけど、それなりに画期的な橋だった事だろう。

そして尾道大橋に向かう道路沿いの歩道の景色を見れば、このように殆どの人が橋を歩いて渡らない様子が分かる。このように歩道部分には雑草が生い茂っており、僅かに人が歩いているような痕跡が見られるものの、対岸に渡る歩行者は殆ど居ないのだろう。。

この尾道大橋は海面から約35m上に架かっているので、車は緩やかなロータリーのような道を登っていく必要がある。歩行者はこちらの階段を使うとショートカット出来るようだけど、高い場所に架けられる事の多い橋では、低地から登っていく必要がある。

さすがに尾道大橋に近づいてくると、このように歩道も狭いながらコンクリート舗装されていて、一気に歩きやすくなってくる。しかし、尾道大橋を渡る人が殆ど居ないという事もあって、今回は誰ともすれ違う事が無かった。

尾道大橋を歩いて渡る奴なんておらんけ!

しかし歩道を歩いて行くと、このように段々と歩道が狭くなってくる。これだけの大きな橋を造る際には普通それなりの歩道スペースも用意するのだが、この歩道の景色を見れば分かるように最初からこの尾道大橋は、歩行者向けではなく、完全に車優先で設計されたのだろう。

尾道大橋を歩いて渡る!

この尾道大橋は約2年間の工事期間を経て、1968年に開通した。”日本道路公団の一般有料道路事業”として造られた橋だったので、開業当時は普通車で通行料150円が徴収される有料道路となっていた(※歩行者は無料)。そして約45年後の2013年に工事費用が償還完了となり、それ以降は無料道路として開放されている。

日本という国は島国で海に囲まれているので、こういった橋が多く造られている。そして至る所に便利な橋が建設されていった事により、国民の利便性が大きく向上して、経済発展にも拍車をかけていった。そして日本人らしい性格で安全設計の橋は、世界にも認められる工学技術となっている。

そしてこの尾道大橋を実際に徒歩で歩いてみると、尾道市が徒歩を推奨しない利用がよくわかった。というのも、このようにただでさえ狭い歩道に、斜張橋のケーブルが埋まって邪魔をしているからだ。

「一応歩行者の道も造りました」って、言い訳できるようにだね!

そんな狭い歩道を渡りながらも、このように高い所から尾道水道を見下ろせる景色だけは、充分に堪能できる。尾道市に来る観光客も街中心部付近しか観光しないけど、この尾道大橋を渡れば更に東側の景色も見られる。この尾道水道は瀬戸内海の中でも内海に属している事もあって大きな波が到達してこないので、このように沿岸には造船所などが乱立している。

尾道大橋は片側1車線通行となっていて、そこそこに車の交通量が多い。なので自転車は本来車道側を通らないといけないのだが、この尾道大橋の道はそこまで広くなくて交通量が多いので、尾道市としてはサイクリングの場合はこの尾道大橋を使わずに渡し船を活用するのを推奨している。

だけど歩行者や自転車が渡るのが禁止されている訳ではないので、安全に気を付けて渡る分には何も問題はない尾道大橋。ただ、隣に設置されている新しい新尾道大橋は車専用道路の橋なので、徒歩や自転車は渡れない。

こちらの隣に見えるのが、その「新尾道大橋」。瀬戸内海の島々を繋ぐ西瀬戸自動車道「しまなみ海道」用の橋で、4車線の有料道路となっている。なお、向島からこの新尾道大橋を渡って本州側に通過するだけで、普通車だと310円ほど料金が掛かるようだ。

近くの住民はみんな無料の橋を渡るよ!

尾道大橋からの眺め! 動画

なかなか見れない尾道市内の東側の光景だけど、このように国道2号線と尾道水道に挟まれた僅かな幅の土地にも、建物が並んでいる光景が見られて興味深い。一応この尾道水道は瀬戸内海に通じる海なのであるが、瀬戸内海でも地理的に内側に面している事もあって、大きな波が起きない為にこのようにギリギリの場所まで建物が建っているのだろう。

”尾道名物”という言葉を聞いて色々と思い浮かべるだろうけど、この「尾道大橋」も立派な尾道名物の1つだと思う。個人的にはもう少しデザイン性で革新的なアイデアを用いていればもっと注目を浴びていたかもしれないが、そういったアイデアを取り入れると費用が膨らむので、このような実用的で地味なデザインになったのだろう。

個人的に好きな橋というと、ポルトガルのポルトの街に架かっていた「ドン・ルイス1世橋」である。このドン・ルイス1世橋は1890年頃にエッフェル塔をデザインしたエッフェルさんの弟子が設計した橋で、上下の2段を通行できる設計となっている。しかも、今ではメトロも走っていたりと、世界遺産のポルトの街並みに違和感のない橋となっている。

この一帯は穏やかな海という利点を生かして、造船業などが盛んな場所となっている。造船業というのは普段は全く縁がないけど、縁の下の力持ちとして世界経済を支える意外と大きな産業なのである。

この訪問時は「尾道大橋:橋梁補修事業」が実施されていたが、看板の説明を見ていると「事業期間:平成27~平成31年(予)」と記載されていた。

平成31年って、いつだっけ??

工事は遅れる事が多いけぇ、特に気にせんでええよ!(笑)

「尾道大橋 橋梁補修事業 – 広島県」HPより引用

こんな感じでピカピカになる予定なんだとか。。

向島に到着!

という感じで約3分で尾道大橋を渡り切って、対岸に見えていた向島に到着する。ただ特に向島に到着した事を歓迎するボードも見られず、何も気にしていなければ、尾道水道を渡ってきた事も気付かないかもしれない。。

そしてそのまま道なりで歩いて行ってしまうと、向島の奥の方に進んでしまうので、橋の袂から尾道水道沿いの方へ向かう。すると、このように沿岸付近に造られた町という事もあって、狭い路地で坂道になっていたりと、”如何にも”という景色が待ち受けている。

この沿岸部辺りは尾道の街に近い事もあってか、そこそこに民家が密集していたり、アパートなどもそこそこに見られる。向島は尾道に出稼ぎに行く場所というよりは、向島で操業している造船業の会社に勤める人が多いような雰囲気を感じた。

そして見えてきた、外装が綺麗な建物は「日立造船株式会社」。この日立造船:向島工場では造船業だけではなく、その鉄鋼加工技術を活かして、大型鉄鋼構造物などの受注生産も行っているようだ。

なお、こちらでは「東京ゲートブリッジ」や「明石海峡大橋」などの橋梁製作の実績もホームページに記載されていた。

そして目の前に尾道水道が広がる場所までやって来ると、対岸に尾道の街が見えてくる。対岸までは200~300mほどの距離なので、その気になれば泳いでも渡れそうな距離にも思える。

そして対岸の向島から、さっき頂上まで登った浄土寺山を眺める。ここからだとさっき訪れた頂上の展望台もしっかり見えているし、岩が露出している部分もよく見える。

この向島まで尾道側から渡ってくる観光客はそこそこに居るようだけど、このような民家付近を散策している人間は勿論見かけなかった。この辺りは造船会社ばかりで、それと民家が立ち並んでいるエリアとなっているので、普通の観光客からすれば何も面白くない光景なのだろう。

尾道の坂道では可愛らしい保護猫ちゃんと出会えて楽しかったけど、この向島の猫ちゃんは保護猫というよりは野良猫ちゃんっぽく、途中で出会った猫ちゃんはボクの顔を見て、一目散に逃げていった・・・。

こちらは向島から眺めた「千光寺山」。尾道側にいたら山のように思えなかったけど、こうやって対岸から改めて眺めてみると、「千光寺山」と名前が付けられる山というイメージを感じたのである。

向島散策中に猫ばかりを探していたら、こちらの建物で一匹のワンちゃんと目が合った。こちらは理容室のようなお店で、その看板犬だったようだ。しかし、この犬もボクの顔を見たら急に「ワン!ワン!」と吠えだしたので、仕方なしに足を進めるのであった。。

こんな旅はまた次回に続きます!

よければ下記ブログ村のボタンをポチッとお願いします!

↓↓↓↓尾道&岡山旅行記:初回↓↓