九州縦断旅:北九州編

旅行期間:2020年8月中旬

ここは下関側

さて北九州側から関門海峡の底に造られている「関門トンネル人道」を歩いてエレベーターを昇ると、ここはすっかり本州の山口県下関市になっていました。

山口県下関市にて

先程とはうって代わり、関門海峡の反対側に見えるのが九州である。同じように目の前には関門橋が見えているが、先程までとは違う場所に居るので、いきなり変わる光景に頭が少々パニくる。。

壇ノ浦の戦いがあった場所

そして関門海峡をバックにして、芝生が植えられている広場にはその壇ノ浦の戦いを象徴する銅像が置かれている。ちなみにここは「みもすそ川公園」と呼ばれる公園になっているようだ。

こちらは源家を代表する源義経で、別名”牛若丸”の名前でも有名な武将。あの武蔵坊弁慶と対決し、見事な身の交わしで太刀を交わし、弁慶を破り配下に付けた人物。そしてこの壇ノ浦の戦いで平家を破る源家の中でも、一番の功労者であるとされている。

そんな源義経のイメージと言うと、この波に乗る動きにもあるように「八艘飛び」である。この「八艘飛び」という言葉は相撲界でもたまに聴く技であるが、元々はこの源義経がこの壇ノ浦の戦いで次々と八艘の船に飛び移ったという行動から来ている言葉である。

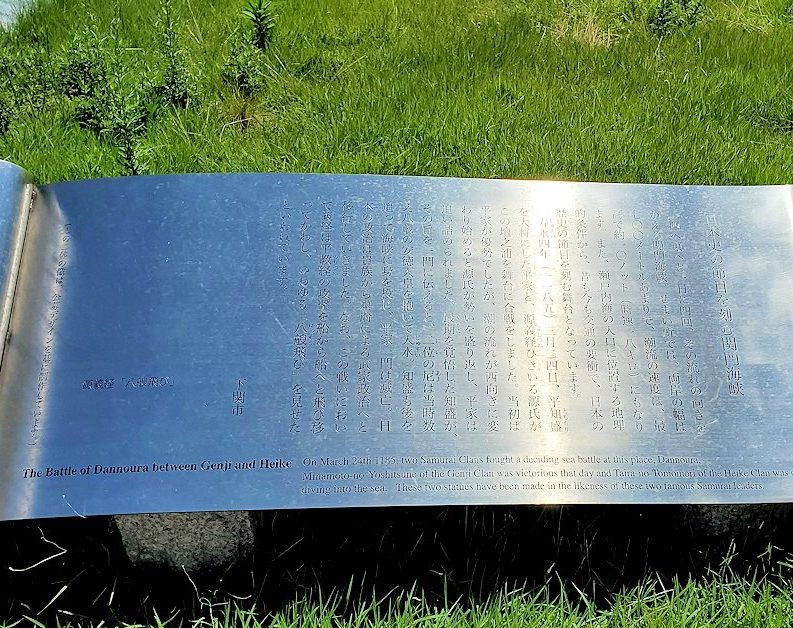

こちらはこの場所で約800年前に行われた『壇ノ浦の戦い』を説明するオブジェ。潮の流れが激しい関門海峡で初めは平家が優勢であったが、潮の流れが変わったタイミングで源家が勢いを盛り返して平家を切り崩したとされている。

そして平家の負けを自覚した平知盛はその旨を味方に伝え源側に捕まるよりは自害するように伝え、平清盛の正室である平時子(二位尼とも呼ばれる)は当時まだ6歳という幼い天皇であり、自分の孫でもある安徳天皇を抱きかかえて関門海峡に飛び込み自害したという。そしてその後次々に平家の女性達は関門海峡に身を投げていったとされている。

そんな壇ノ浦の戦いの像などが置かれている緑地には、よ~~く見るとこのように2005年にNHKの大河ドラマで放送された『義経』で源義経を演じた主役のタッキーこと滝沢秀明氏の手形&サインを発見する。どうやらこの像がお披露目された時に、滝沢秀明氏は除幕式に出席したそうだ。滝沢秀明氏も今では芸能界を引退して、ジャニーズ事務所の副社長になっている。これからの新しい時代のジャニーズ事務所の顔となる存在である。

こちらには平資盛を演じた小泉孝太郎氏の手形&サイン。平資盛(たいらのすけもり)は平清盛の息子である平重盛の次男という事で、平清盛の孫である。平資盛はこの壇ノ浦の戦いに参加し、敗北を悟り激しい流れの関門海峡に身を投げて入水自殺をした。享年25歳という、今では短い人生を生きた戦乱時代の武将であった。

こちらは大河ドラマ「義経」で”建礼門院徳子”(平徳子)を演じた中越典子さんの手形&サイン。平清盛と時子の娘である平徳子は、高倉天皇の子供を産み、それが後の天皇となる安徳天皇である。壇ノ浦の戦いで幼い息子を抱いて入水自殺を行った母:時子の後に続いて関門海峡に身を投げたが、源家に救出されてその後は罪を問われる事なく生き延びたという。

こちらは”二位尼”(平時子)を演じた松坂慶子さんの手形&サイン。平清盛の正室であった平時子は平清盛が亡くなった後は平家の精神的支柱となり、壇ノ浦の戦いでは敗北を確信して幼い孫の安徳天皇と三種の神器を抱いて、激しい流れの関門海峡に身を投げて自殺をしたそうだ。敗北して勝者に染められて生きる人生を選ばずに、自らの手で生涯に終止符を打ったのである。

八艘飛びを決める源義経の向かい側には、こちら大きな錨を持った平知盛の像が見える。壇ノ浦の戦いで平家軍の総大将となった平清盛の息子である平知盛であったが、栄華を極めた平家の滅亡へ至る道を止める事が出来ずに敗軍の将として最後に自決する運命であった。

平家側の総大将である平知盛は敗北を悟り、次々と関門海峡に身を投げていく同胞たちの姿を見送り、その最後には自分も鎧を2枚着て、更には万が一身を投げた時に浮かばないようにとこのように錨を担いで入水したという。こちらの像では錨の縄が平知盛の腰に巻かれているのが見て取れる。総大将らしく、万が一浮かんで無様な醜態を晒さないという想いが現れるシーンである。

こちらはこの場所で安徳天皇がたった6歳(数えで8歳)にして、入水して崩御された事に対しての記念碑が立てられていた。天皇としては歴代最年少である6歳で、崩御したのである。昔の人達はその嘆き哀しい出来事に対して、「安徳天皇は竜宮城に行かれたのだ!」と考えたそうだ。その為に近くにある安徳天皇を祀っている赤間神宮には、竜宮城に似せた門構えが造られているのである。

約800年前に日本国内が二分していた当時、最終決戦が行われた場所に今ではこのような大きな関門橋が架けられているのである。

昔の舞の演目である『敦盛』にはあの織田信長も気に入った有名な一説がある。

人間五十年、化天のうちを比ぶれば、夢幻の如くなり

一度生を享け、滅せぬもののあるべきか

これを菩提の種と思ひ定めざらんは、口惜しかりき次第ぞ

『敦盛』の一説より

この『敦盛』とはこの壇ノ浦の戦いで敗走する平家の武将で、平清盛の甥でもあった平敦盛の名前から来ている。当時若干15歳であった平敦盛は敗走途中に源家に属する熊谷直実に挑発されて、一騎討ちを挑むがあっさり倒されて熊谷直実がとどめを刺そうとする。

そんな熊谷直実がとどめを刺そうとした平敦盛をよ~~く見ると、何と自分の実子と同じ若干15歳の元服仕立ての青年であった。そんな若い平敦盛を見て首を取る気が無くなった熊谷直実であったが、周囲のプレッシャーにより泣く泣く平敦盛の首を取る事に。そんな辛い体験などがあった熊谷直実はその後出家し、そんな彼が世の中の儚さなどを憂いで歌ったとされる詩がこの『敦盛』なのである。

太古の昔から世界中で”祇園精舎”にあるように、必ず栄えた勢力は滅びるという地球上の因果な法則がちゃんと存在しているという事実を再確認できる壇ノ浦決戦場でもあった。

ヨーロッパでもカルタゴ軍やその当時はヨーロッパの大部分を支配したローマ帝国や、イスラム勢力を世界中に広げたオスマントルコ帝国も全て今日では全て滅んでいるのである。

こちらはその壇ノ浦の戦い時代には全く関係ないけど、幕末頃に長州藩がこの関門海峡を通る外国船などを砲撃する為に作った砲台のレプリカが置かれていた。今でも交通の要所として1日に約500隻前後の船舶が通行する関門海峡。

江戸時代後半には南方の沖縄(当時は琉球国)や奄美大島に現れて、開国や貿易を迫るアメリカやヨーロッパ諸国の進出に”尊王攘夷”という考えで鎖国を継続していた江戸政府。有名なのはペリー来航であるが、それまでにイギリス・フランス・オランダ・アメリカの商船が多数開国を迫る為に日本(主に沖縄や奄美大島)まで度々来訪していたのである。

この関門橋が架かっている部分が関門海峡でも最も短い部分で約700mである。この狭い海峡でも潮の流れが激しい為に大砲が置かれていた当時はまだしも、現在でも流されて座礁する船があるという。

この中央右に見える北九州側の小高い山は古城山と呼ばれていて、九州最北端の標高175mの山である。そしてその古城山の頂上には12~18世紀まで門司城と呼ばれるお城があったそうだ。今ではその跡形もないそうだが、その場所まで歩いて登れるという。

関門海峡を眺める 動画

ジリジリと暑い日差しが照り付ける、真夏8月中旬の関門海峡の横でひたすらに写真を撮り続けるボク。そんな様子を遠くで静かに見守る”エロ坊主オジサン”。このオジサンは一切写真は撮らない人なので、ひたすら写真を撮り続けるボクを見ると、なぜそこまで写真を撮るのかが理解できないだろうなと思った。

まあ初めての北九州やけ、好きなだけ写真撮れや!

関門橋の真下に来るとこのように日陰が出来ていて、強烈な日差しが体に当たらなくなるとそれだけで涼しくなったように感じる。

出来れば日陰に居るに越したことはないけども、それが理由で行ける場所に行けない事が勿体無いと感じるボク達は更に歩き続けるのである。

また強烈な太陽光線に晒されながら歩いていると、関門海峡の川岸辺りにしめ縄が巻かれている岩を発見する。自然にある岩ではなく、人工的に造られた土台に乗っかっているのはなんでなんだろうか?!

早速調べてみるとこちらの岩は”しめ縄祭りの大石”と呼ばれている神聖な岩で、毎年12月上旬にここで赤間神宮の神主さんがこのしめ縄を結び直す神事が行われているという。大昔に倒れてしまったこの大岩を放置していたら周囲の地区で疫病や天災などの災難が増えた為に、この岩(”立石稲荷のご神体”とも呼ばれる)を立て直すとそれまで起こっていた災難が止んだという。

その”しめ縄祭りの大石”がある場所から道路を挟んだ下関側には、この立石稲荷大明神の鳥居が並んで立っているのが見える。こちらにも寄ろうかと思ったけど、鳥居が多いだけの稲荷神社かなと思って見物せずに通り過ぎる。

”エロ坊主オジサン”はこの時62歳で普段から筋トレしてそこそこムキムキの体をしていたけど、最近歩き過ぎると股関節の調子が悪くなるので所々休憩しながら歩いていた。歩きは海外旅行での基本なので、バックパッカー的な旅行が好きな”エロ坊主オジサン”にとって早く治って欲しい股関節のようだった。

関門海峡と関門橋を眺める”しめ縄祭りの大石”。向かいにある和布刈神社の神事もそうだけど、このしめ縄祭りの神事も寒い時期に行うのは何かの因縁があるのかもしれない。。

関門海峡を渡る船は今でも多いのだが、その急な流れに流される船も多いので海上保安庁の設置する灯台や電光掲示板などがこの関門海峡沿いに数個設置されているのが見える。そんな難しい関門海峡横断を選ばなくてもと思うけども、低コストが求められるこの世では最短ルートを選ばざるを得ないのであろう。

この辺りの地名はこちらの表示にもあるように「下関市壇之浦町」である。勿論初めてやって来た下関で昔ながらの地名が未だに使われている事に少々驚くのであった。

そんな関門海峡を挟んで国道9号線の反対側に建つ、こちらの比較的新しめのマンションの名前は「PLAGE DANNOURA(プラージュ ダンノウラ)」である。ちなみに「PLAGE(プラージュ)」とはフランス語で砂浜や浜辺の意味を表す言葉である。

関門海峡を高台から眺める事が出来るベランダからの景色が最高なマンションだけど、かっこいいフランス語を付けた名前でも壇ノ浦(ダンノウラ)の名前が入ると何だか一気にダサくなるような・・・。

こちらは赤間神宮の手前にある極楽寺である。正面の掲示板に描かれているのは「あと少し、離」というコロナ禍で沸いた今年(2020年)を表す内容となっていた。

安徳天皇を祀る赤間神宮

現地ガイド役の”エロ坊主オジサン”から聞いていた通り、外から見える建物の雰囲気が竜宮城に見える赤間神宮がやっと見えてきました。先程の壇ノ浦の戦いの銅像がある場所から、約15分程歩いた場所にあります。

壇ノ浦の戦いの約1年後に源頼朝の命令により、その際に亡くなった安徳天皇を祀る為に京都を眺めるように正面を東に向けて建てられた阿弥陀寺の本堂。その後、後鳥羽天皇の時代に一堂が建立されている。

こんな旅はまた次回に続きます!

よければ下記ブログ村のボタンをポチッとお願いします!

↓↓↓↓九州縦断旅行記:初回↓↓