奄美大島旅行記2020年-㉝

旅行期間:2020年10月1日~5日

(Ishi-hugging banyan tree” that holds a rock rather than embracing it [Amami Oshima Travelogue㉝】 )

タコのような根っこ!

さてマングローブ林を高台から見下ろす事が出来る展望台からの景観を充分楽しんだ後は、一旦こちらの「黒潮の森マングローブパーク」のトイレを借りる事に。そのまま次の場所に行こうと思っていたけど、施設内にある売店のラインナップを見ていたら段々とお土産を買いたくなってきてしまった。。

黒潮の森マングローブパークでお買い物!

ここ黒潮の森マングローブパークではこの10月から新しく導入された地域共通クーポンが早速使えるようになっていたので、さっき近くにある三太郎の里でそれなりにお土産を買ったハズなのに、ここでもつい財布の紐が緩んでお土産を買う事に。。

素朴な奄美大島らしい、地元で採れた野菜やフルーツなどが加工された食品などが置かれているので、欲しくなってしまうのである。そういう意味ではこの地域共通クーポンは、お土産の購入意欲を掻き立てる素晴らしい活躍をしていたと今更ながら思えるのである。

今回は加計呂麻島に行けなかっただけに、「かけろま」と書かれている商品名に余計反応してしまう。そしてその右側には珍しいハイビスカスのお茶まで売っていた。

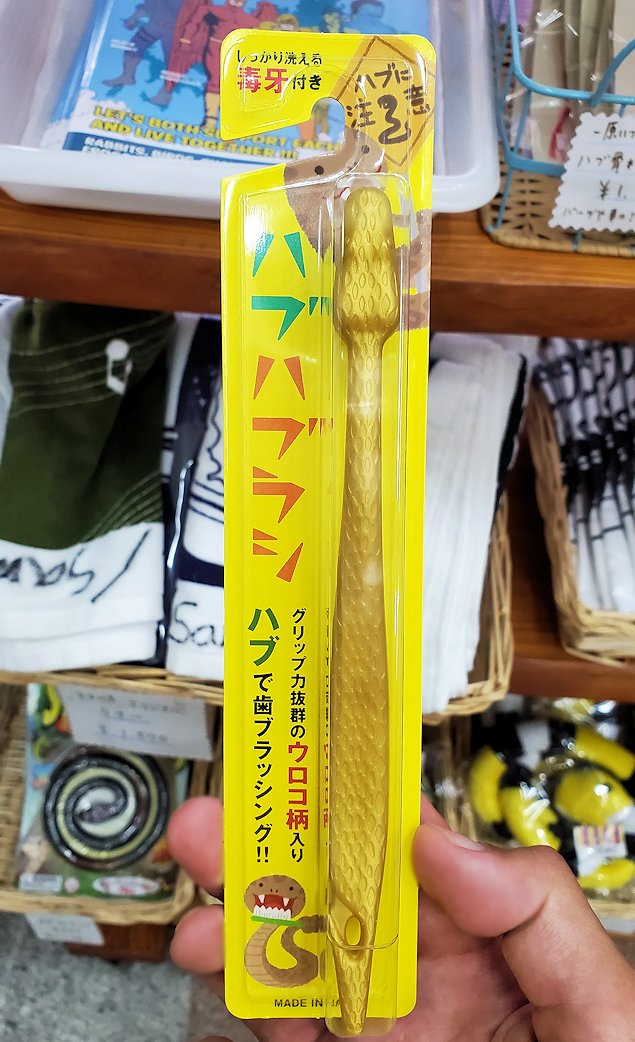

こちらは実用的なアイテムよりも、”いかにも奄美大島に行ってきました!”というお土産の「ハブハブラシ」である。1本770円とそれなりのお値段だけど、それで販売しているという事はそれなりの価値があるという事でもある。

このようにパッケージからなかなかに凝っていて、歯ブラシの形をハブに似せて造っている。ウロコも本物を真似てボコボコしていて、なかなか面白いアイテム。

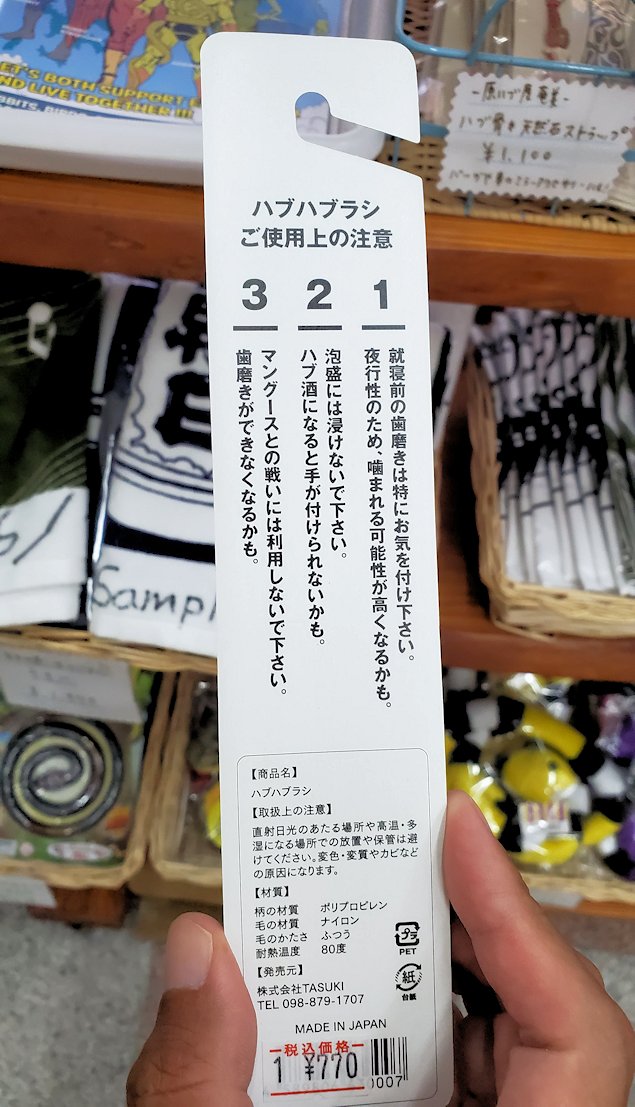

裏面には遊び心満載のメッセージも入れられていて、こういった遊び心が入ったアイテムにどうしても目が行ってしまう。

という事で1本購入したが、車の中でこの歯ブラシが暴れないかが心配であるが。。

暴れる訳ないブ~~!

こちらは黒糖にミントやブルーベリーなどを加えたお菓子で、これも食べると口の中でとろける様な触感なので、思わずパクパクと食べてしまうお菓子であった。

そしてここでも4,260円とそこそこなお値段の買い物をしてしまった。そんな買い物をさせたのは、この4枚の地域共通クーポンである。なお、この4枚で使い切りとなり、11枚貰った地域共通クーポンはこれで終了。ちなみに1枚は昨日の立ち飲み屋のママにプレゼントして、残り6枚は2日目のシュノーケリング体験の際に支払いに使った。

住用町のマングローブ林を眺める!

さて思う存分買い物を済ませて、後は気の向くままに奄美大島南部を走り回る事に。こちらは住用町から南部に進んで行った、先程展望台から見えていたマングローブ林の一部。

マングローブ林って普段全然見る機会がないだけに、しっかり今回目に焼き付けておきたいが、特に干潟や水中に根が生えていても生きていられる植物という事だけしか知識はない。

このようにマングローブは水の中でも育つけど、基本的には根っこがその下にある干潟の土の中にしっかりと埋まっている。だからあくまでも水の中に浸かる場合があるけど、栄養素はちゃんとその下にある土から得ている訳である。

一昨日のカヌー体験時にはこの辺りまで調子に乗ってやって来たけど、先に進んで行っても海しか待ち受けてなくて、更には来た道を引き返さないといけないだけだった。ただそんな風にちょっと遠出したからこそ、ここからの景色を感慨深く今見られる訳であるが。

マングローブ林を眺める 動画

石抱きガジュマルにて

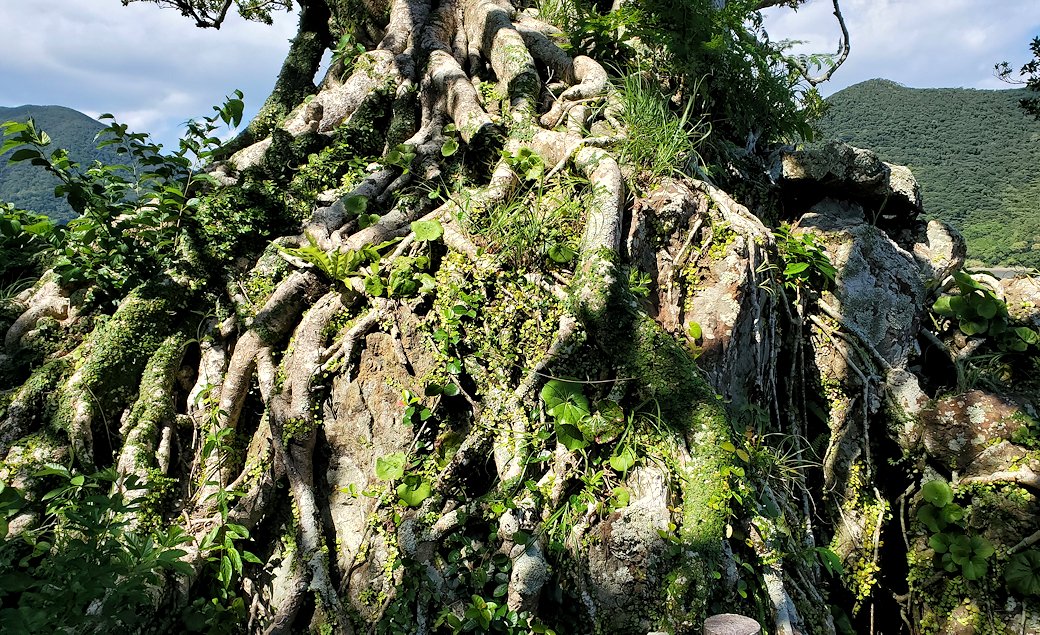

そしてそんな川沿いの道を走っていると、このような大きな木が見えてきた。見た感じも普通の木じゃなくて、かなり重厚な雰囲気を出している、この住用町の主のような貫禄が出ている木である。

それにしても貫禄がある木だし、道路のコッチ側ではなくて海側に生えているから、バックの背景に映えてよりいい感じに見える木でもある。

この木はガジュマルという南国特有の木の枝が蔓のように垂れ下がって地面に刺さる木で、樹齢は不明だというが100年以上と推測されている。見た感じでもそれなりの年季が見て取れるし、岩を抱くというよりは岩を吸収して成長している木のようにも見える。

この根っこがどうなっているかまではよく見えないけど、恐らく岩を貫通している訳ではなくて、岩に沿って根が生えているのだろう。

ガジュマルの木からしたら、そこに土があれば根っこが刺さっていくし、岩であればそれを迂回するように岩の外側を這って進むだけだろうし。

この住用町でも少し南側に来るだけで、観光客があまり入って来ない集落エリアになるので、閑散としたように人の姿が見えない。島民もこの辺りを特にブラブラ歩く人もいないし、まだ10月と言っても日中はそれなりの日差しが当たって暑いので、年配の人達は家に籠っているのかもしれない。

それにしても大きなガジュマルの木。ただ道沿いにあるからか、ガジュマルというと下に垂れさがった蔓のような枝が特徴的ではあるけど、ここではそれらしき物は全然見られなかった。

このようにボクが木の下に立つと、このガジュマルの木の大きさがこれだけ大きいという事が分かり易い。これだけ立派な樹木になると、昔の人達だったら信仰の対象になっている木だったのだろう。

これは登るつもりはなくて、登る仕草だけである。さすがにこのような神々しく感じる木に、大胆にも足を乗せる若輩者ではないので。。

「石抱きガジュマル」という名前が一応付けられているけど、「岩を離さないガジュマル!」とか、「この岩が好き好きで仕方ないガジュマル!」とか、年毎にその呼称を変えて楽しむ案もありかと思う。

今ではよく樹木葬というのが行われているが、こっちのガジュマルの木の下に墓を置いた”ガジュマル葬”というのも面白いかもしれない。100年後とかにガイドが「この下にはこの地を治めていた王様のお墓があります!」とか言うセリフが、目に浮かんでくるような。。

このように太い枝だけではなくて、細い枝も隙間という隙間を這うように伸び落ちているのが見えている。単なるガジュマルだけでも目立つけど、このような岩を抱えたガジュマルはこの道路を造る時からあって、さすがに撤去する訳にもいかなかったのだろう。

その隣にはこのように葉っぱがない蘇鉄も生えていた。蘇鉄というと青々とした葉っぱが放射線状に伸びている光景が思い浮かぶけど、こちらは剥げてしまったのか、それとも刈られたのかで葉っぱは無かった。

このようにこの住用町では数少ない名所の一つになっている「石抱きガジュマル」の横には、その石碑も作られている。

この「石抱きガジュマル」のは英語表記だと、「Rock Huggin Banyan Tree」となるようだがこれをGoogle翻訳に掛けてみたら「ロックハギンバンヤンツリー」となってしまった。。

このように道路の邪魔にならない場所に今は立っている「石抱きガジュマル」の木。それともわざわざ道がこのガジュマルを避けて造られたのかもしれない。

奄美大島の龍郷町に昔あった西郷松は立ち枯れて切られてしまったけど、このガジュマルはまだ青い葉を沢山付けていたのでまだまだこれから長く生え続けて欲しいものである。

それにしてもこの岩の上にガジュマルが生えているというのも、冷静に考えると不思議である。この地方に伝わる伝説ではこの辺りの力自慢がこの岩を争って動かしあい、その数年後にガジュマルが育ったと言われているらしい。だから人為的に育てられたガジュマルだったのかもしれない。

そして道路の反対側には「山間厳島神社」という、小さな神社が作られているのが見える。この小さな鳥居と祠しかない場所だったけど、ひょっとしたらこのガジュマルを神木として祀る為の神社だったのかもしれない。

こんな旅はまた次回に続きます!

よければ下記ブログ村のボタンをポチッとお願いします!

↓↓↓↓奄美大島旅行記:初回↓↓