九州縦断旅:大分編

旅行期間:2020年8月中旬

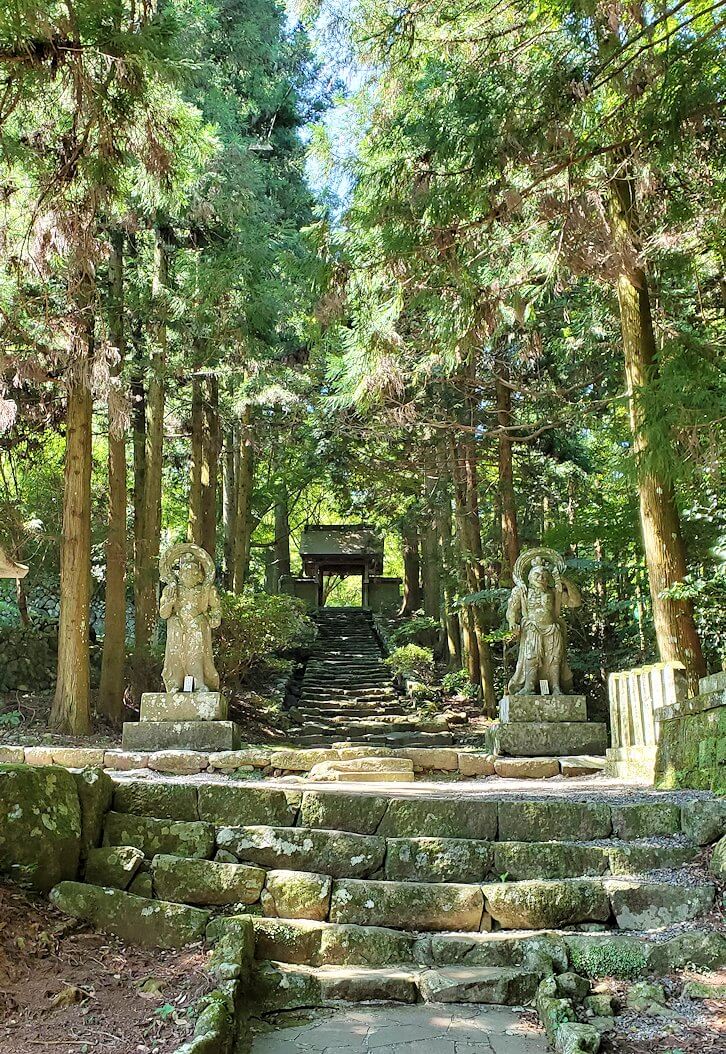

両子寺の石段に待ち受ける像

今日は大分県を巡る一日で観光地として人気の別府温泉に向かう前に、国東半島で奈良時代から信仰されてきた仏教信仰が根強く伝承されているエリアを回ってのお勉強タイムです。

国東市の両子寺を訪問

今日は宇佐神宮→富貴寺→天念寺と訪れて、近い場所にあるこの両子寺をこれから見学します。

この両子寺も8世紀頃に建立されたもので境内には歴史のある見所が多いけども、”エロ坊主オジサン”の話では寺の入口へと続く石段の途中にある金剛力士像(仁王像)が江戸時代に造られたものでそれが見所の1つだという。

両子寺の駐車場から、その「仁王像まで徒歩2分」の案内板を見て進むと石段が見えてきた。どうも駐車場はそこそこ上に造られているので、この仁王像を見ようと思ったらこの道を少し降りて行く必要があるようだ。

ここもオレは何回も見た事があるから、1人で行ってきな!

駐車場から横に進み、先程の下に続く道を降りて行くと、川が流れていてそこにこのような太鼓橋が架かっているのが見える。見事なまでアーチ状になっている太鼓橋である。

昔は多くの人達が両子寺を参拝する為にこの太鼓橋を渡って、さらにその先にある石段を登って行っていたのだろうけど、現在はもっと上に駐車場が造られているのでこの太鼓橋から渡って登る人はとても少なくなっているのだろう。

そしてこの太鼓橋がある場所で、降りてきた場所を振り向くとこのように両子寺の石段とその脇に大きな仁王像が陣取っている光景が目に入ってくる。

両子寺の仁王(金剛力士)像

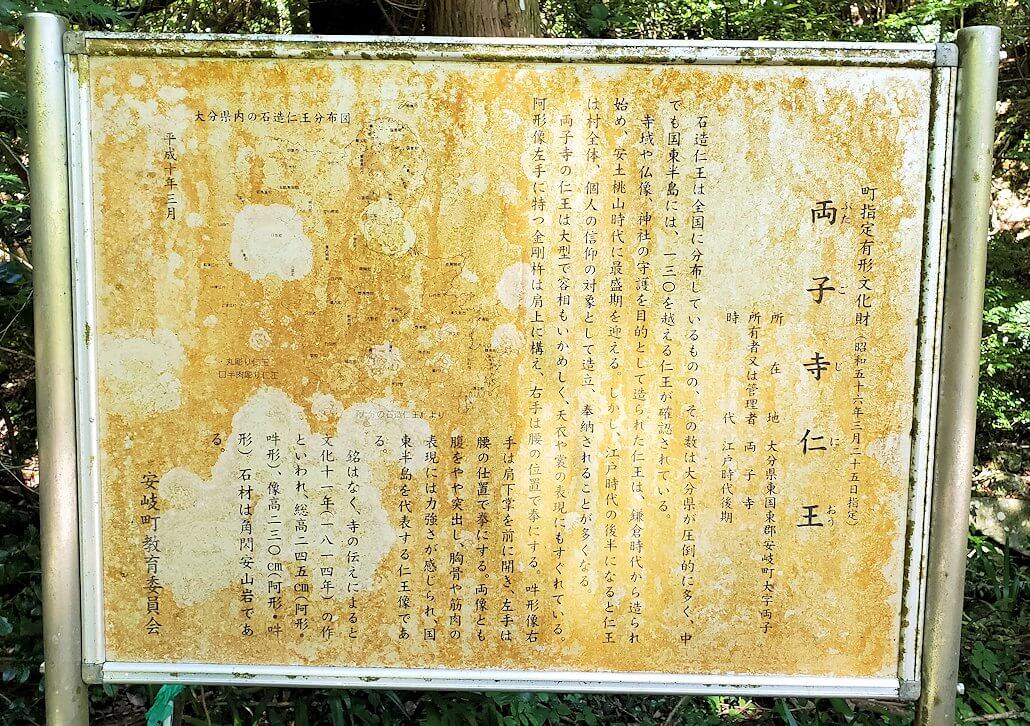

こちらが仁王門でその前に鎮座する、それぞれ2mを超えるという大きな石造りの仁王像は1814年の江戸後期に造られたとされていて、【安岐町指定有形文化財】に指定されているそうだ。

こちらは正面左側に陣取る、口を真一文字に結んだ吽形(うんぎょう)像。ちなみにこの吽という呼び名は、口を閉じた時の音に由来するんだとか。

この両子寺の仁王像はこの寺を代表する像だけあって、とても力強い体格をしている。寺によってこのような阿吽像が無い所もあるけど、その代わりに狛犬が2体置かれていて、それぞれに阿吽像の役割を果たしている所もある。

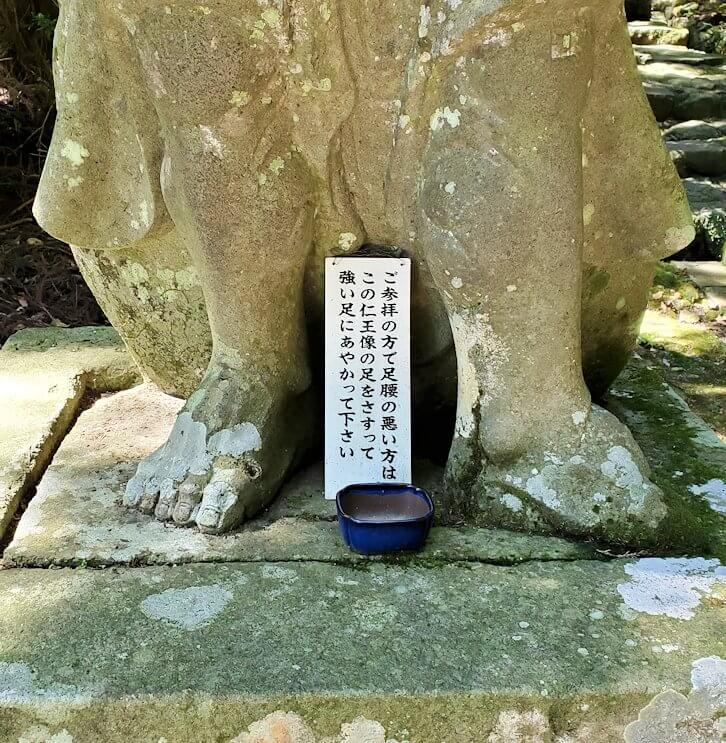

仁王像の足元には「足腰の悪い方は仁王像の足をさすって、強い足にあやかって下さい」との札が置かれている。2020年3月にモスクワの地下鉄構内に設置されていた犬の銅像の鼻を触るロシアっ子を見たけど、日本でも同じような事が日常に行われているようだ。この仁王像は右側の足先を沢山触られているからか、指の辺りは原形が無くなっていた・・・。

こちらは先程の吽形像と相対して、右側に設置されている阿形(あぎょう)像。吽形像と見比べる時は口に注目するとその違いが分かり、この阿形像は口を開けているのでそれで判断できるのである。なお、こちらも像の足を触ると御利益があるような記述がされている看板が見える。看板には「足をさすって」としか明記されておらず場所までの細かい内容は記されていないけど、参拝客たちはみんな触り易い足先ばかりを触っていくのだろう。

ムキムキな肉体美をしている仁王像だけど、よ~~く見るとお腹が少しポッチャリと出ているように見える。もっと腹筋がバリバリに割れているかと思っていたけど、江戸時代後期の作品と考えられているだけに当時の強い人間と言えば相撲取りのイメージでちょっとお腹が出ている体型になったのかもしれない。

この仁王像は寺に入って来る仏敵を防ぐ為に設置されているので、このような門の脇に置かれているのが多く、その為に雨風がモロに当たるので状態が劣化し易いという。この仁王像も江戸時代後期に造られてから約200年経過しているとみられていて、その間に色んな台風などによる雨風を体験してきた事だろう。

この仁王像は『両子寺仁王』と名前が付けられていて、1981年(昭和56年)に【町指定有形文化財】に指定されているという。

さて両子寺名物の江戸時代後期に造られたとされる大きな仁王像を見物した後は、一旦降りてきた石段を登って両子寺の境内を目指して行きます。

駐車場がなかった時代は参拝する人達はみんなこの門をくぐっていたのだろうけど、時代の変化と共に門の意味合いは変わり、寺本来の由縁よりも参拝者の利便性が優先される時代になってしまったのだろう。

門を抜けて両子寺の境内へと向かう登り道はあまり険しくはないけど、真夏なのでそこそこに体力がいる場所。だから真夏には高齢者は来にくい場所なんだろう。

ただ登り道には木々が生えていて、その葉っぱなどで日陰が出来ているし、このように石段脇には水が流れているのであまり暑さは感じない場所でもあった。

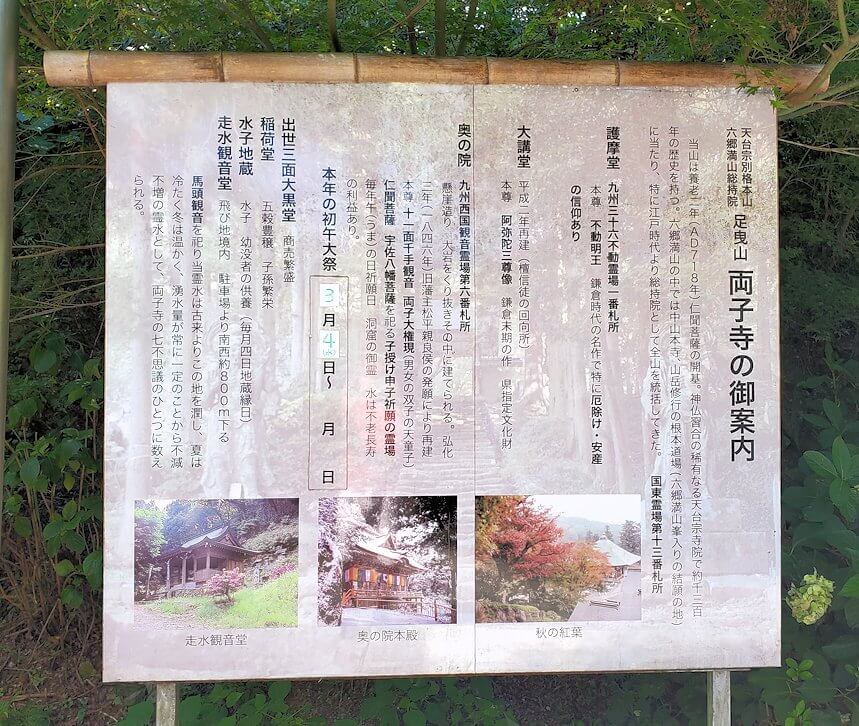

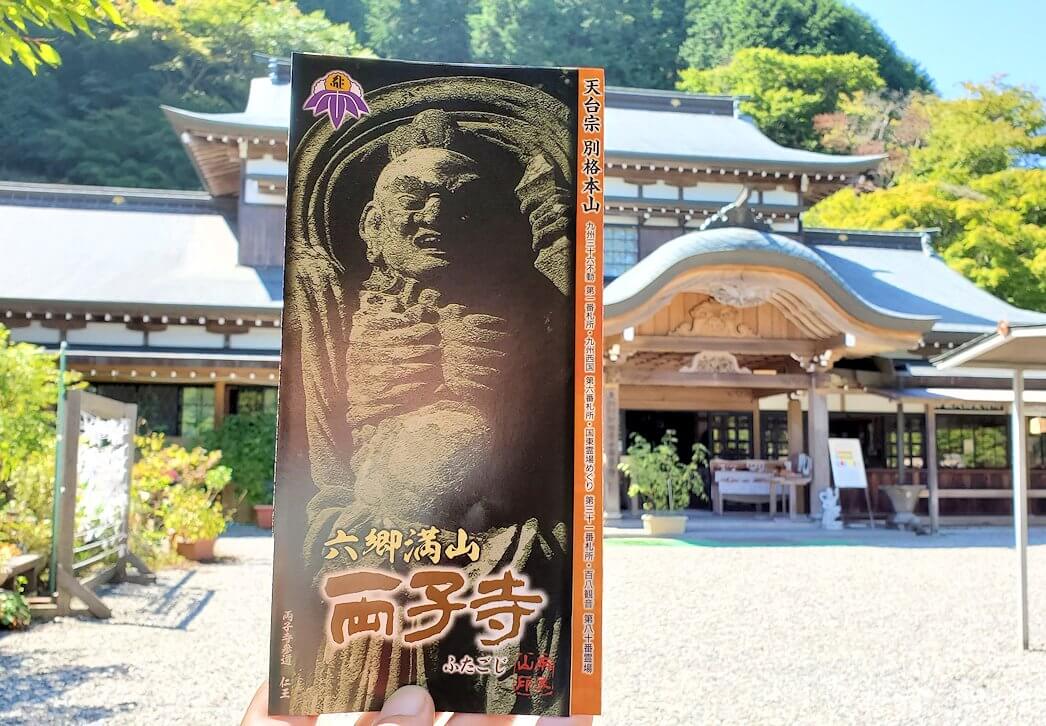

こちらは両子寺の説明板で、718年に建立された寺という内容で書かれていた。ここも宇佐神宮を初めとした六郷満山という、この国東半島一帯にある寺院群の1つである。

さて両子寺の境内に進む途中にも、また「これから上にトイレの施設はありません」との表示がある。この寺は意外と敷地が広いので、色々境内で見学したい人は必ず事前にトイレに行っておいた方がいいと思う。

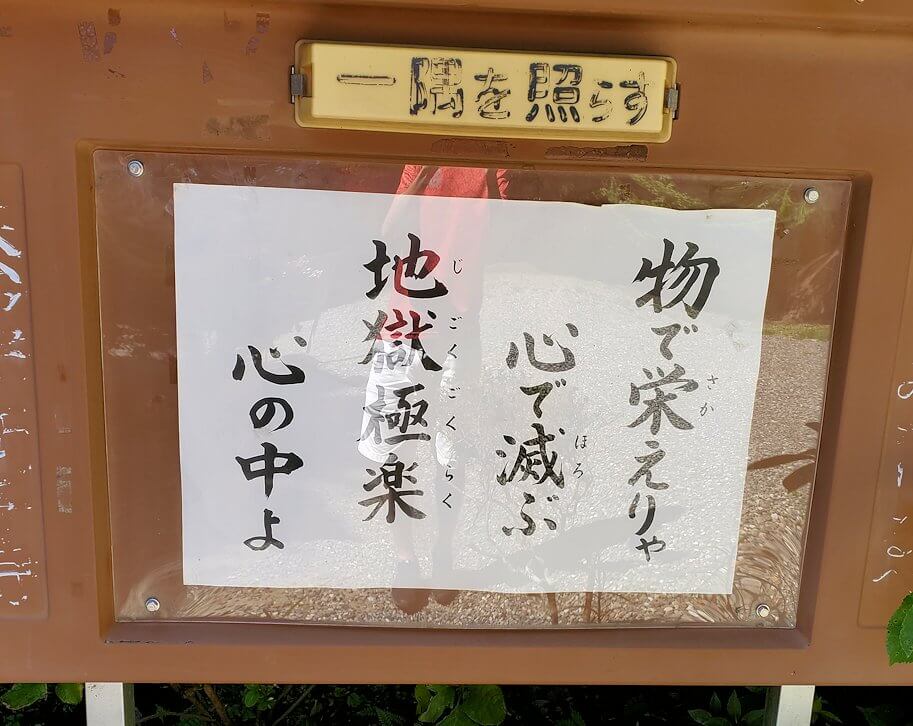

寺の門などに張られている住職の言葉は、結構深い意味の内容だったりするので、これを見ているだけでも楽しめる。ただ毎月新しいのに書き換えたりするので途中でマンネリ化して、たまに変化球を投げているかのような内容の時もあったりするので、新しい言葉に何を書こうかと悩んでいる住職の姿を想像すると余計に楽しめるのである。

物が豊かになっても、心までは豊かにならないという内容ですね!

両子寺境内に進む

さて仁王像をじっくりと見物して、石段を登ってやっと両子寺の境内に辿り着きました。なおこれより先は拝観料が必要になります。

拝観料300円を入口で支払いパンフレットを貰い、両子寺境内へと進む。普段だと寺の拝観料が必要な場所だったら、ケチって入らない事もあるけどせっかく旅行で来ているので、とりあえずお金を取るだけの価値がある場所だと思って入る事にしている。

境内に入ってすぐの場所には鐘が設置されていて、除夜の鐘などを鳴らしているのだろう。このような人里離れた場所だと周りに遠慮なく好きなタイミングで鐘を突けるけど、街中の寺ではあまり鐘を突き過ぎると周辺住民から苦情が出るので肩身が狭い思いをしているのではなかろうか。なおこの鐘は第二次世界大戦中に軍に没収された為に、戦後に再建された鐘だそうだ。

こちらは山での修行などをする根本道場の場所でもあり、不動尊などの仏像を祀っている護摩堂である。こちらの護摩堂は明治2年に焼失し、その後約20年の歳月を掛けて再建された建物である。

そんな護摩堂の正面には不動明王像が祀られており、先程天念寺前にあった川中不動尊と同じ構図で2つの童子も脇に彫られているのが見て分かる。たださすがに先程の川中不動尊よりも、こちらの方がリアルに彫られている。

護摩堂とは護摩(火)を焚いて修法を行うための仏堂であるが、個人的には元広島カープ&阪神タイガースで活躍した金本知憲選手が精神修業を行った場所というイメージがある。熱い火を目の前にしながら、ひたすら熱さを耐え忍ぶ事で根性というか忍耐力を養ったのだろう。

まずはこの護摩堂からお参りしていくのが参拝の順路のようだけど、残念ながら護摩堂内は写真撮影が禁止されていた。

ボクのようにドコでも写真を撮るのが目的な人間からすると、「写真撮影禁止」の看板が目に入るととてもガッカリするのである。。

この両子寺、この訪問は2020年8月中旬という真夏の時期だったので他に訪れている人は少なかったけど、秋の紅葉シーズンは境内の紅葉を見学する観光客がバスツアーなどで大挙して訪れるらしく、意外と人気スポットだそうだ。

この両子寺へのアクセスは最寄りのJR駅からも車で約30~40分は掛かる場所で、前まで路線バスが運行していたけど2020年になってから乗る人も少ないので廃止されたという。だから車での観光じゃないと、とてもこの場所までやって来る事自体が大変な立地である。

ふと足元を見ると「見ざる、聞かざる、言わざる」の恰好をした猿の置物があった。お寺って厳粛な仏像ばかりしか置かれていないというイメージもあるけど、結構それぞれの寺によって住職の個性が出ている寺もある。信仰心が昔ほど無くなっている現代では寺の存続も大変なので、その寺独自の個性を出していかないと生き残れない時代に差し掛かっているようだ。

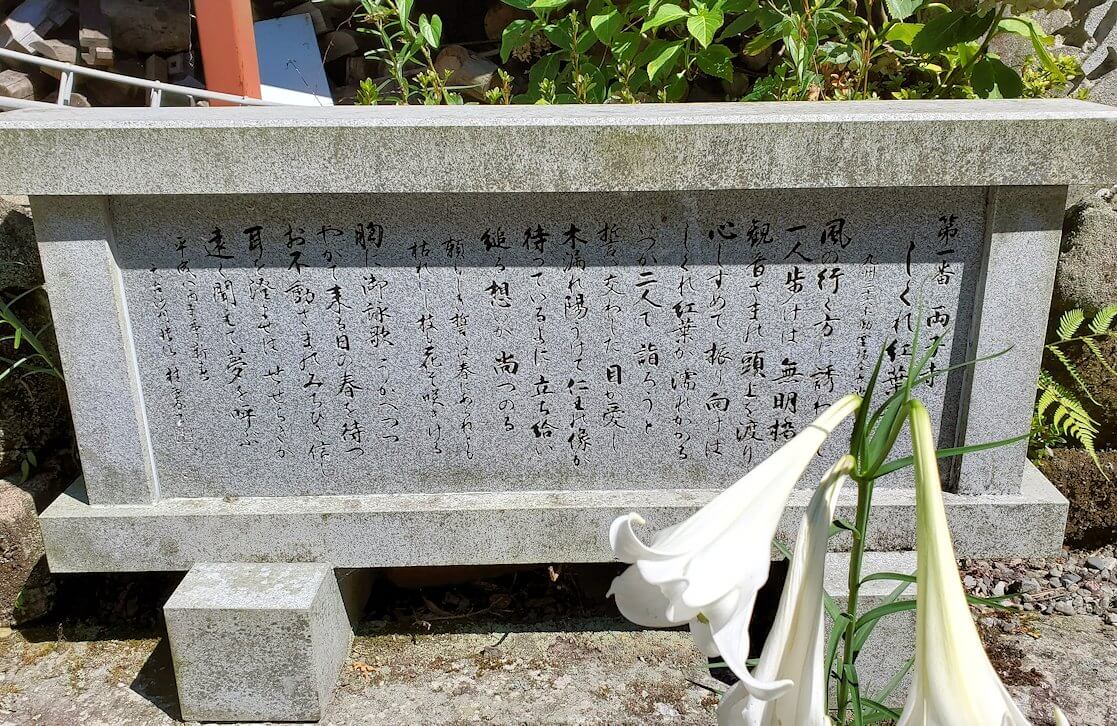

この石碑には両子寺について読まれた詩のような内容が記載されていた。内容については詳しく見なかったけど、境内に生えている紅葉なども引き合いに出されているようだ。

こちらの石は特に何の説明板も無かったけど、何かしらの意味合いがある石なんだろう。見た感じはそれなりに年季の入った外見をしているので、ひょっとしたら数百年前から設置されている石だったのかもしれない。

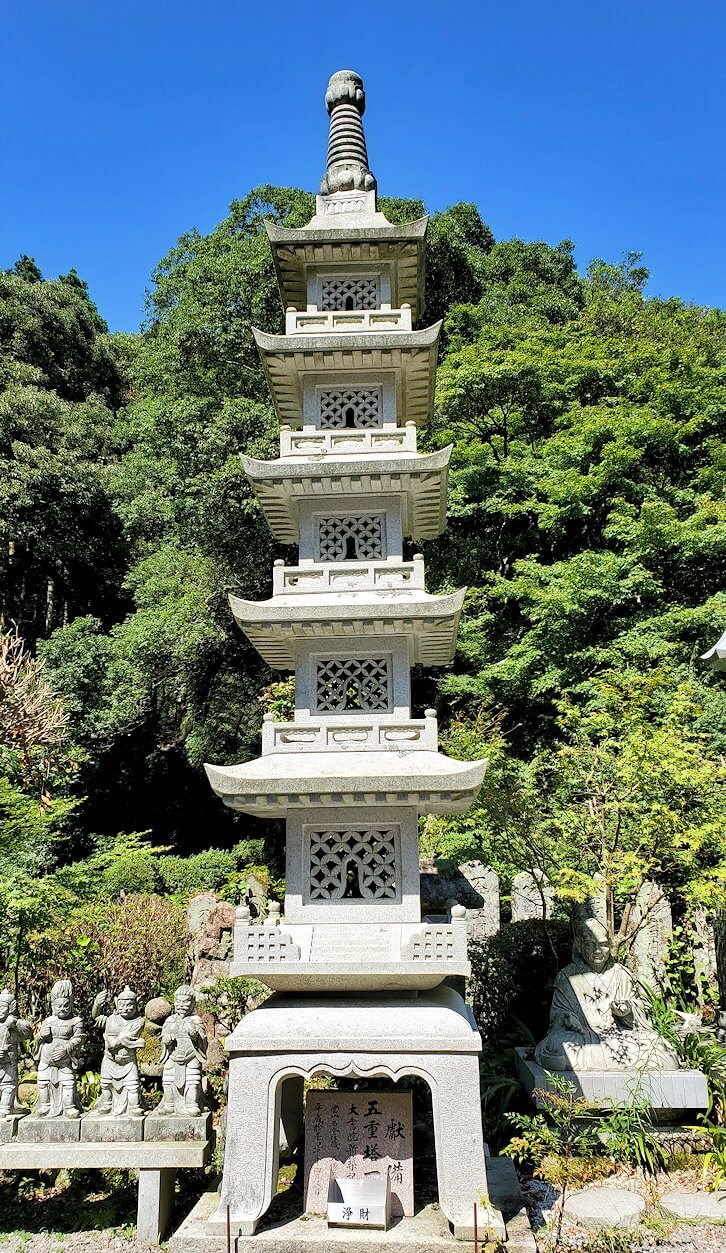

こちらは平成に入ってから建立された五重塔。「五重の塔」って聞くと無意識に大きな建物をイメージしてしまうけど、これだけ小さくても五重になっている塔だから五重塔のようである。。

その横にはインドから来ている仏教だけに、色んな神様の恰好をした像が並んでいる。仏教はキリスト教やイスラム教のような一神教ではなく多神教なので、沢山の神様が登場するのでそれぞれに名前や役割などを覚えないといけないので大変である・・・。

古代のギリシャ神話とローマ神話で同一人物とされているけどそれぞれに呼び名が違うように、これらの神様も日本と海外の仏教では呼び名が違うのでそれらを勉強するのはひと頑張りが必要である。

そしてこの両子寺では子宝祈願が昔から行われており、この願掛けは毎月午の日が祈願日となっていて、しかもそれで子宝に恵まれれば毎年必ず一度は子供と参拝しないといけないそうな。。

こんな旅はまた次回に続きます!

よければ下記ブログ村のボタンをポチッとお願いします!

↓↓↓↓九州縦断旅行記:初回↓↓