仙台旅行記2020年秋-㊱

旅行期間:2020年11月3日~5日

(Learning at the Sendai City Museum (Part 2), Black lacquer five-piece body armor for Date Masamune)

仙台のお勉強タイム2!

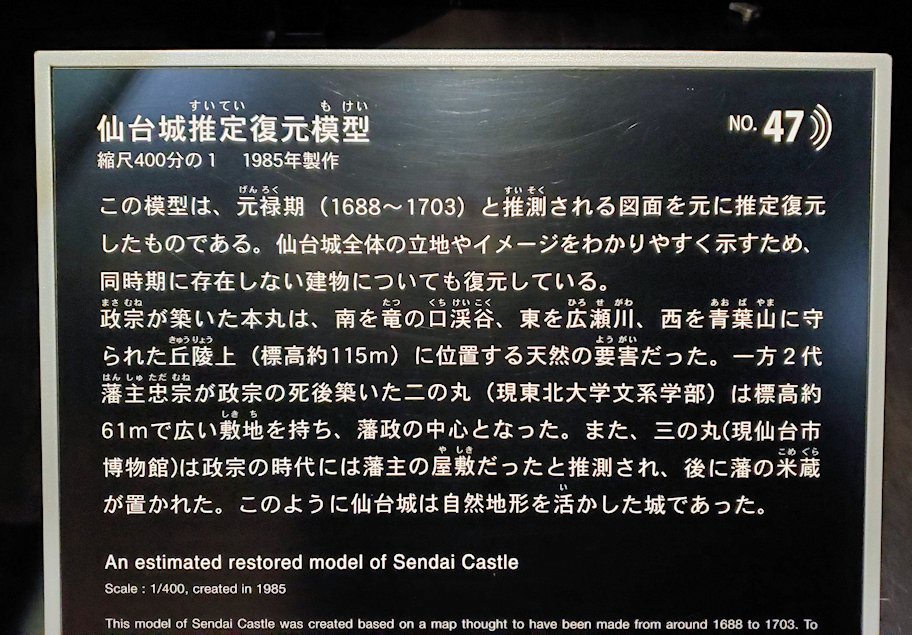

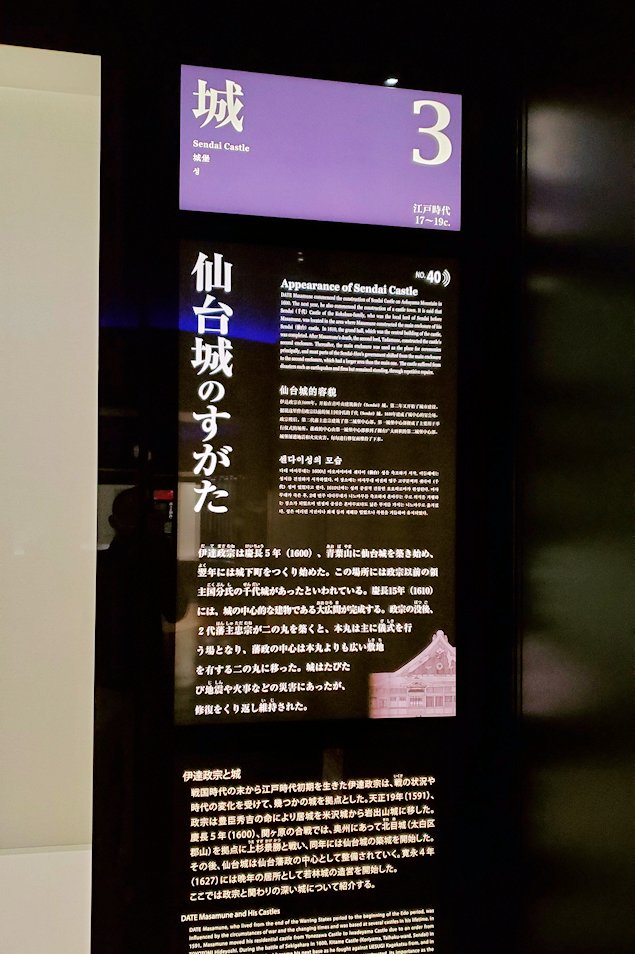

ここは現在は大規模な補修工事の真っ最中で残念ながら令和6年3月中まで閉館となっている、仙台市内の仙台城敷地内に造られている「仙台市博物館」の中。引き続き仙台や伊達政宗などの歴史について勉強していきます。

仙台市博物館の見学!

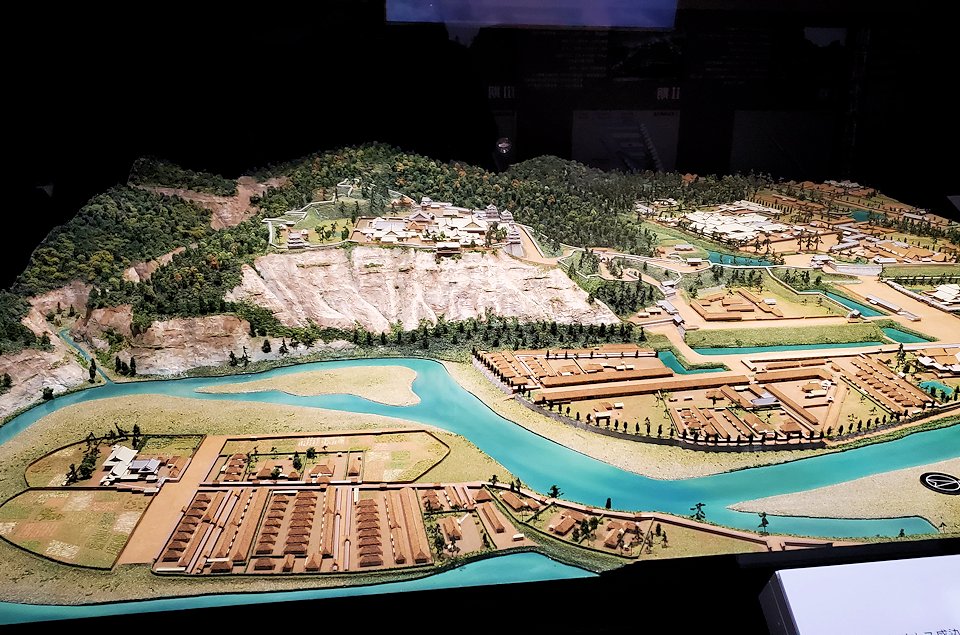

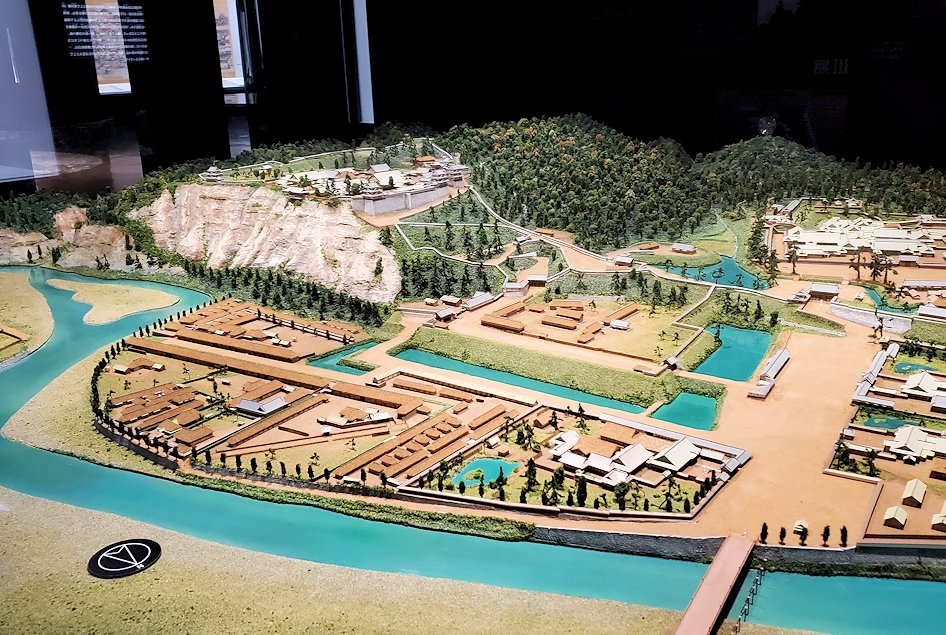

こちらは精密に造られた江戸時代前半の仙台城及びその周辺地を丁寧に再現した模型であるが、このように周囲の崖や森を天然の要塞に活用した仙台城本丸の姿が俯瞰的に見られる。今ではすっかり跡形が無いけど、この時代には本丸には大広間という殿様が来客者と謁見する為の建物など沢山の建造物が造られていたと考えられている。

このように当時の城は難解不落な建造物だったので、自然の要塞という守りが得られる場所に造られている事が多かった。中にはもっと山奥の山の上に城が造られていた所もあるけど、そのような攻めるのが険しい場所だと、その城に出入りする人達も同じように大変だったハズである。

常に戦が起きていた戦国時代であればいいのだが、江戸時代になると豊臣家が滅びた大坂の陣が終わると、一向一揆以外では主な内戦が起きなかった事もあって、そのような守りの険しい城が必要無くなってしまう時代となってしまう。だから堅固な城を築いてしまったと感じた伊達政宗は、自分が死んだ後はもっと扱い易い城にするよう遺言を残したという。それもあって次の藩主からは本丸ではなく、下に築かれた二ノ丸に本拠を移し、そこで藩政を行う事になったそうだ。

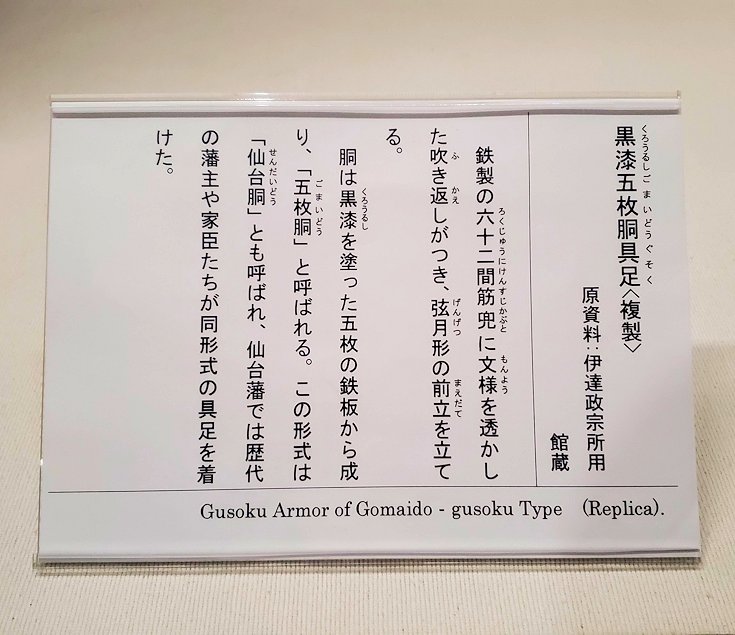

伊達政宗の黒漆五枚胴具足

そしてこちらは伊達政宗所用の「黒漆五枚胴具足」のレプリカである。伊達政宗の鎧兜というと、この三日月型した大きな前立ての付いた兜と、黒く塗られた鎧。この鎧は戦国時代の戦いではなく近代的な銃が用いられる時代に入っていたので、その対策として胴部分には鉄板が使われており、その鎧の重量は22kgにもなるという。

確かに重たかったので、実はあまり着なかったんよ!

伊達政宗が生まれたのは1567年と、戦国時代ではちょっと遅れ気味のような時期。伊達政宗が伊達家の当主となり、周囲の敵と戦を繰り広げてやがて東北地域を制圧していったものの、時代は織田信長の跡を継いだ豊臣秀吉が天下を獲っていた。さすがに奥州では随一の猛将であった伊達政宗も、その大きな権力と実権を握った秀吉の前では軍配に従うしか選択肢はなかった。

なおこの黒漆五枚胴具足はあの大ヒット映画『スターウォーズ』での、名悪役のモデルにもなったという話がある。というのもスターウォーズ制作陣からこの黒漆五枚胴具足について問い合わせがあり、それで博物館側が資料を送ったという。するとあの有名な悪役のダースベイダーが、黒ずくめの仮面を被った姿で誕生したのである。言われてみるとダースベイダーの仮面の形がオカッパのように不自然だと思っていたけど、この黒漆五枚胴具足の兜の形を見るとオカッパのような形になっているので、言われてみると意外と納得してしまう話である。

この黒漆五枚胴具足は実は1つしか存在しない訳ではなく、何個か同じ物が作られており、今でも他で現存している物もあるという。ただ実際にこのような重たい鎧や兜を付けて本当に戦いをしていたのかは不明だけど、これを着こなすにはかなりの体力が必要だった事は分かる。

戦国時代の武将たちの兜に取り付けた前立てのデザインは、とても面白い物が多い。戦では遠目から見ている大将に自分の功績を目立たせる為に、遠目からも分かるように派手で奇抜なデザインなどが生み出される。中には蟹の形をしている前立てもあったりで、独創的な芸術性が戦場で生み出されていったようだ。

戦では連勝を続けた伊達政宗だけど、この仙台城に移ってからはここで実戦が行われる事は無かった。そして江戸時代に渡ってもこの仙台城が戦の中心地となる事は無かった。ただ第二次世界大戦中には仙台市がアメリカ軍に空爆されてしまうが、いくら強固な石垣を持っていても空爆の前では無力であった事だろう。

それもあってこの仙台城は戦などで役立つ建物というよりは、その後の仙台藩の中心地となった場所である。特に仙台藩は東北地域の中でも米作に力を入れて、農地を開拓して多く収穫出来た米を石巻港から江戸に運搬し、米相場で大きな利益を上げていたそうだ。

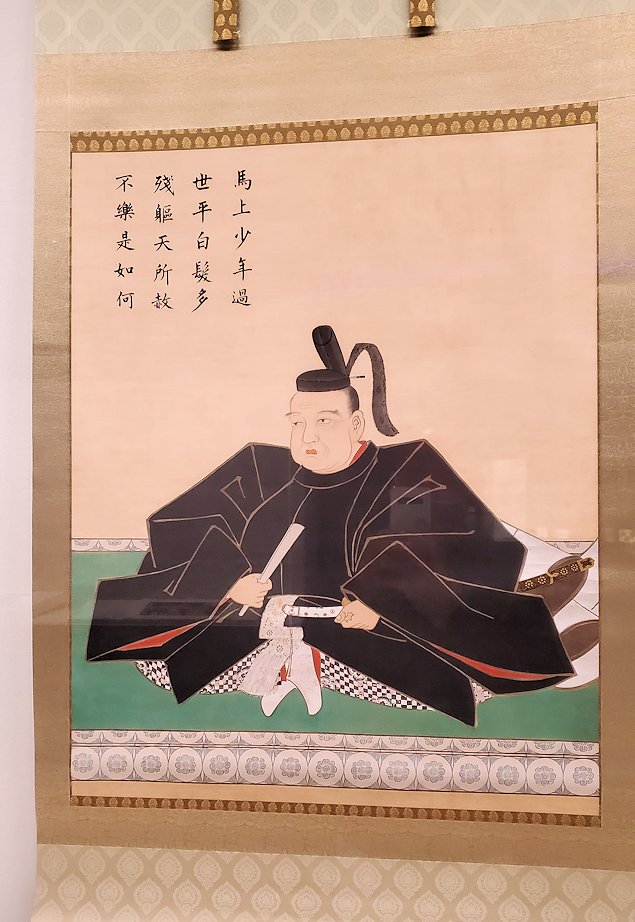

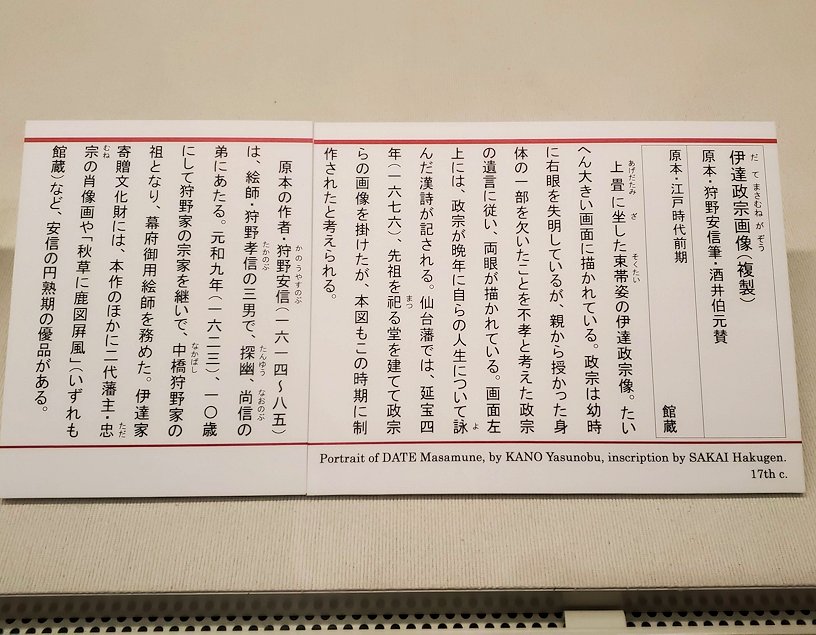

そして次のコーナーに入ると、まずは見た事のある人物の巻物の絵から始まるようだ。藩祖という存在はその藩を象徴する存在だけど、近年にNHKの大河ドラマでも主役となった為に、改めて全国的な知名度がアップし名実ともにこの時代を代表した人物の伊達政宗。

その伊達政宗の肖像画の中でも特に有名なのが、こちら狩野安信が描いた肖像画である。伊達政宗って脳内のイメージだと、もっと何かで見慣れたアニメのキャラクターなどでイケメンに描かれている姿が浮かんで来るけど、この肖像画が描かれているのは若かりし頃ではなくて、それなりに歳を取った頃だったようだ。

そして”独眼竜”としても有名な伊達政宗だけど、この肖像画にはその失明した右目は普通の目として描かれている。これは彼の遺言が大きく影響していて、自分を産んでくれた両親の為に体の一部でも欠けた姿を残す事が「親不孝」と考えていたらしく、それで彼が死んだ後に描かれた絵の右目には普通の目が描かれているという。

そしてこの肖像画は伊達政宗が亡くなってから約40年後に、先祖慰霊祭用に描かれたと考えられている。なので生前の伊達政宗をより正確に描いた作品というよりは、ある程度の象徴的存在である人物を描いた物のようだ。

また伊達政宗というと独眼竜で有名だけど、このような残されている肖像画などには眼帯をしている姿の物は確認されていないという。なので眼帯のイメージは後に付けられた物であり、今伝えられている印象も昔とは異なっている事があるという証でもある。

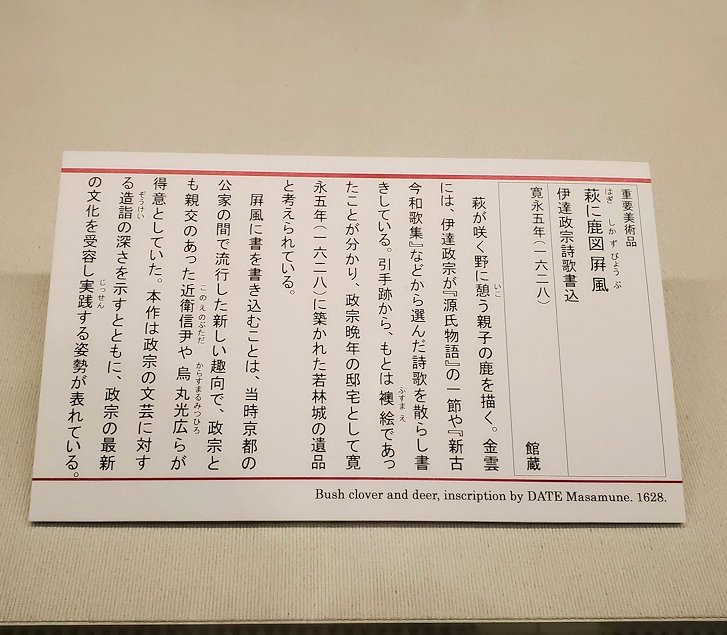

こちらの屏風は『萩に鹿図屏風』という、1628年頃に制作された物。このような芸術作品のフォーマットがヨーロッパで描かれていた絵画のような一枚の大きなキャンバスではなくて、折り畳みが可能な屏風となっていたのも収納しやすさを考える日本人らしさが垣間見れるような気がする。

こちらの屏風は伊達政宗が晩年を過ごした若林城の邸宅用に作製された物だという。また屏風の端っこには襖の引手のような跡が残されており、元々は屏風としてではなくて、襖絵として作成された可能性が高いようだ。

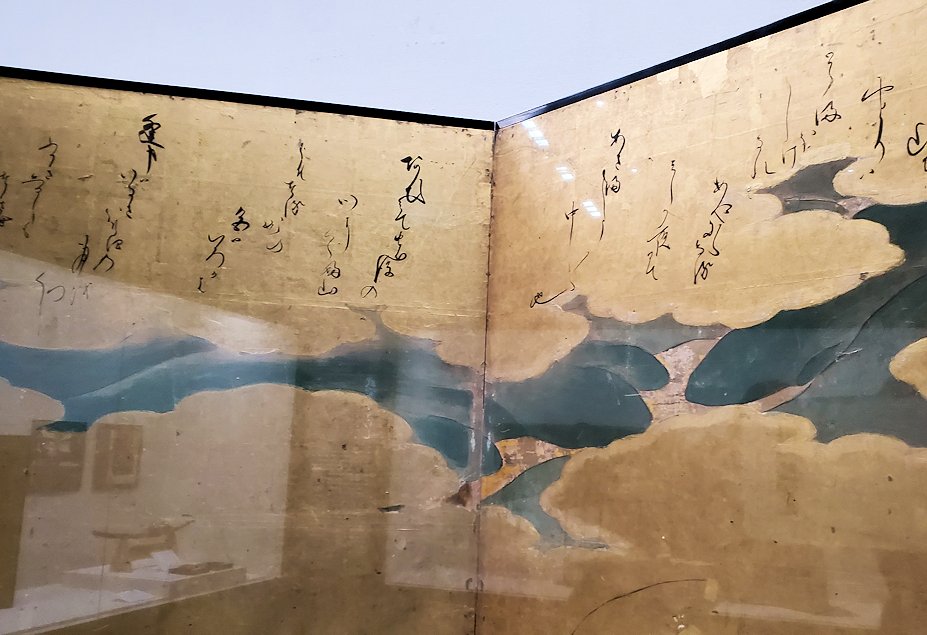

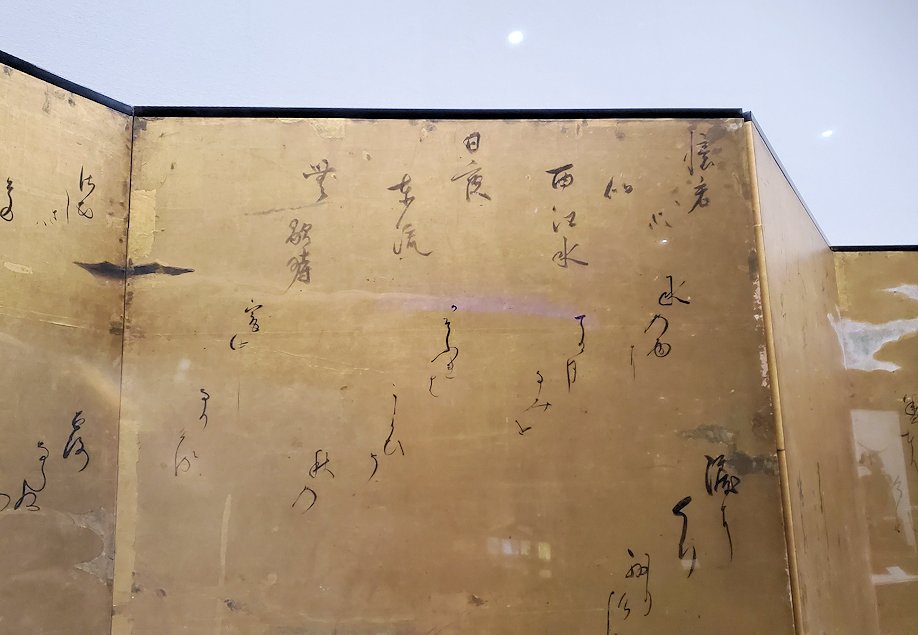

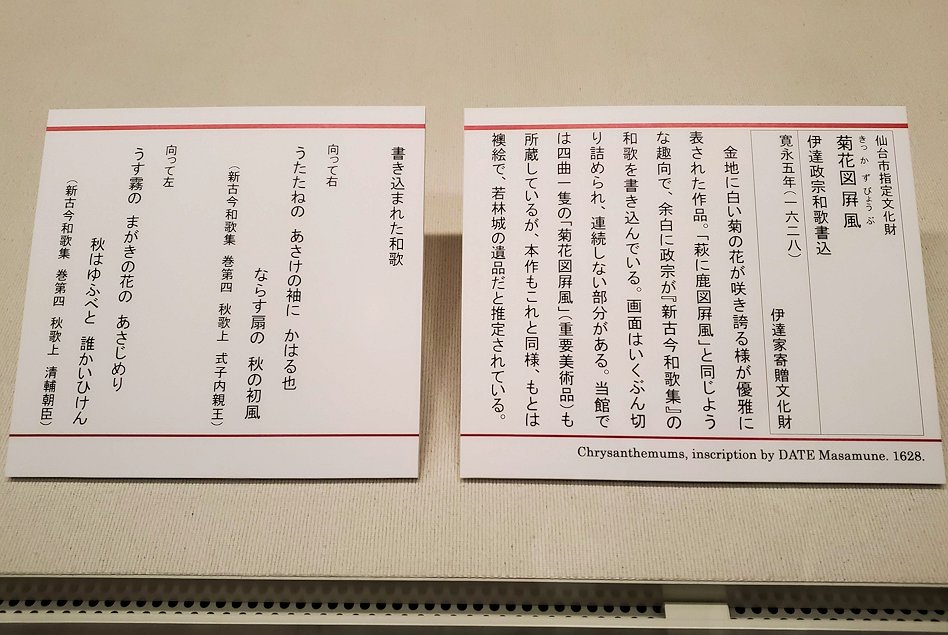

そしてこの屏風にはこのように伊達政宗が直筆で書き入れた文字を見る事が出来る。このような文化は当時京で流行っていたらしく、文化人で流行りにも敏感にアンテナを張っていた伊達政宗らしさが表れているとか。

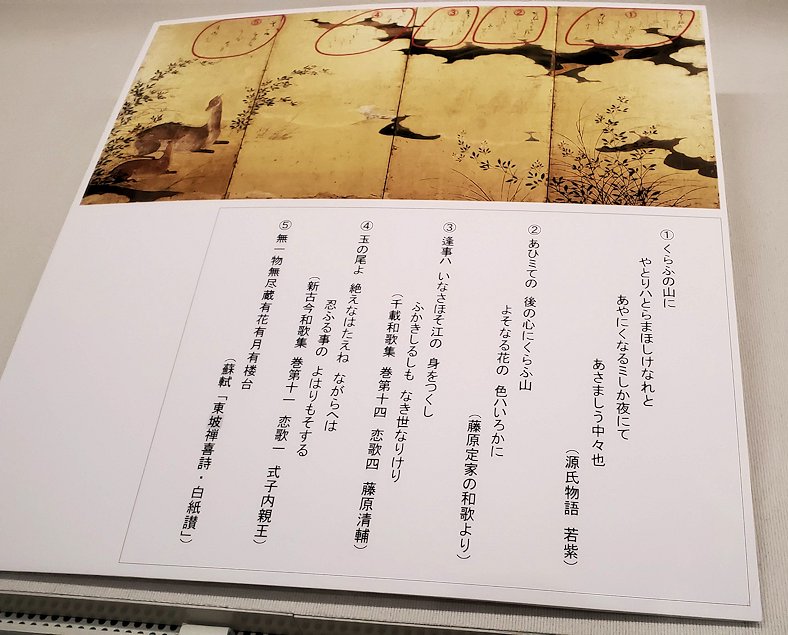

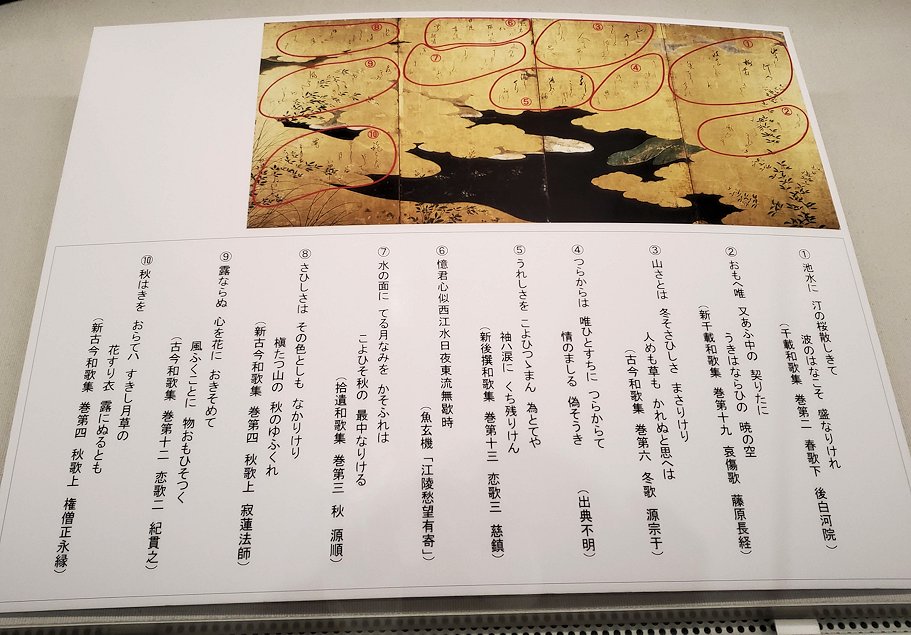

この屏風に書かれた文字もただ適当に書いていた訳ではなくて、源氏物語や古今和歌集などに納められている昔の文化人が詠んだ句が記載されている。なのでそれなりに和歌に精通していないと書けない物であるが、それを難なくこなしていた伊達政宗が文化人だったという証のようだ。

現代でも過去の本などを参考にして勉強する事が多いけど、今から約400年前の世界でもこのように昔の人達の文献などを参考に勉強していた事が分かる。なお今から2000年以上も前の古代ギリシャの世界で実在したとされる哲学者:ソクラテスも、そんな大昔に「本をよく読む事で自分を成長させていきなさい!」と言葉を残している。

勉強の基本は読書やけ!

金箔が張り付けられて当代随一の画家が仕上げた屏風画に、このように文字を書き入れるなど失敗が許されぬ行為でありながら、それをいとも容易く筆を入れているとは恐れ入る。今みたいに修正ペンで文字を消すなんて事は出来ないので、もし文字入れを失敗したら、また画家にイチから画を描かせていたのかもしれないな。。

余が失敗するなんて事は皆無でゴザル!

こちらは「菊花図屏風」という1628年頃に製作された作品だが、こちらも同様に伊達政宗が和歌を書き入れた作品である。「こんな美しい作品に文字を描き込むなんて無礼な!」とも思う人がいるかもしれないけど、従来の絵を仕上げているばかりだと新しい芸術性は生まれない。今の時代では何と書かれているのかを理解できない人が大半だとは思うけど、元から文字を書き入れられるのを前提に画を描いている構図のようにも見えない事はないような。

こちらも伊達政宗が晩年を過ごした若林城で遺品として残された物だそうだ。またこの当時の風流人からすると新しい詩を作るのもいいけど、古今和歌集など昔の人達が詠んだ歌を沢山知っている事がステータスだったのかもしれない。

熊本県の水前寺公園を訪問した際に「古今伝授の間」と呼ばれる建物が復元されていたけど、この当時は古今和歌集の解説の奥儀を伝授する事がとても貴重な体験だったようだ。それだけ京の公家などには和歌が親しまれていた事を表している。

瑞鳳殿で発掘された副葬品

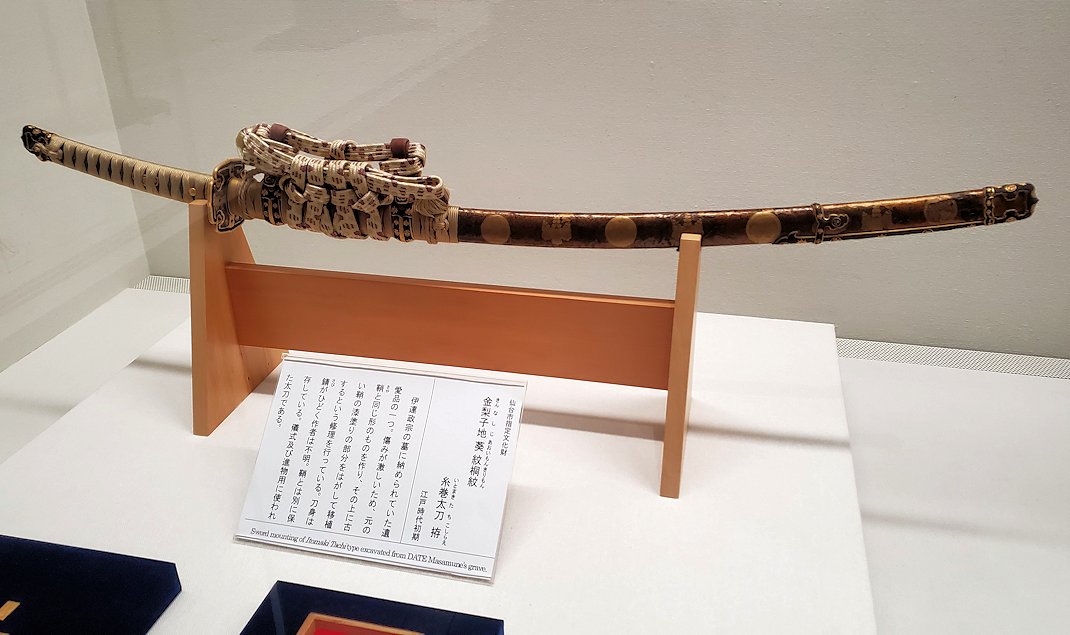

こちらにブースに置かれている太刀は、さっき訪問した伊達政宗の霊廟である瑞鳳殿から出土した遺骨と共に埋葬されていた副葬品の数々の一部である。古代エジプトと同様に死後の世界に行った際にも、不自由なく暮らせるようにとの考えでこのような太刀も一緒に墓の中に埋められていたという。

なおこの瑞鳳殿の下に埋葬されていた伊達政宗の遺骨や副葬品などは、第二次世界大戦中の仙台空襲で瑞鳳殿が消失しなければ発見する事が出来なかった物。もし空襲で瑞鳳殿が消失しなければ、もしかしたら今後数百年間にも渡って封印されていた可能性がある。

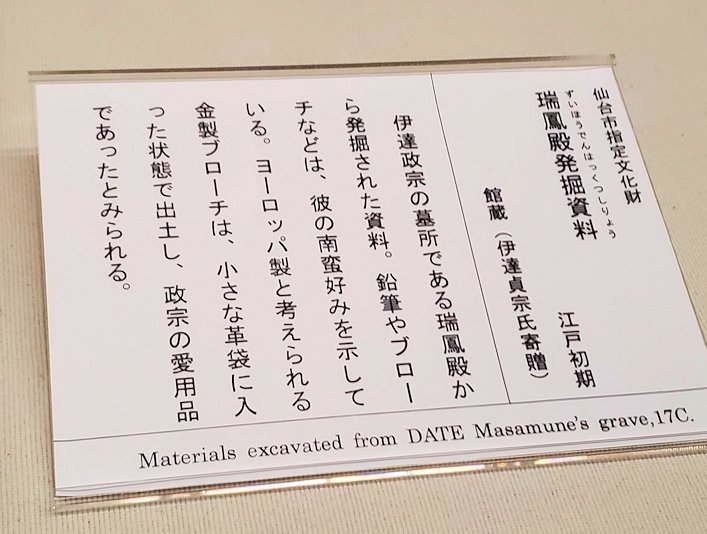

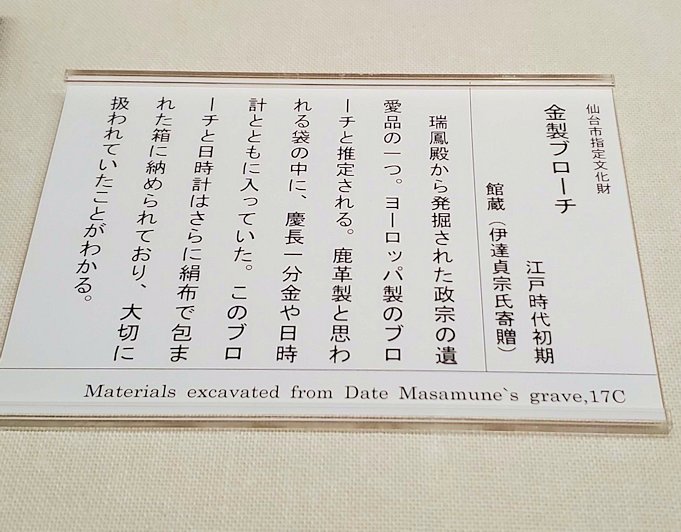

こちらには「金製ブローチ」と「慶長一部金」が展示されている。伊達政宗は江戸時代初期頃には漂流してきたスペイン人との影響もあってスペインなどとの西欧国と交流もあった為に、比較的南蛮に通じた人物でもあった。

この金製ブローチは一部金よりも大切に包装されていたので、とても大事にされていた物で伊達政宗が愛用していた物と考えられている。ヨーロッパ人なら兎も角、当時の日本人の墓にブローチが入れられていたなんて想像にも付かなかった。

こちらには焼失前の国宝に指定されていた瑞鳳殿の写真と、1974年に瑞鳳殿内の墓室を発掘した時の写真が飾られている。なお発見された埋葬品は再び復元した瑞鳳殿の墓室に戻された物もあるが、一部はここ仙台市博物館や瑞鳳殿の資料室に展示されている。

広い展示スペースのある仙台市博物館では、伊達政宗や仙台藩に関わる展示品が数多く置かれている事もあって、約1時間半ほど見学するのに時間が掛かった。ボクは今まで殆ど知らなかった仙台の歴史を勉強できる貴重な機会だと思ってジックリ舐め回すように見ていたが、そこまで興味の無かったオカンは後半は疲れてしまったみたいだったが。。

アンタと博物館に行くと、時間が掛かってシンドイねん・・・

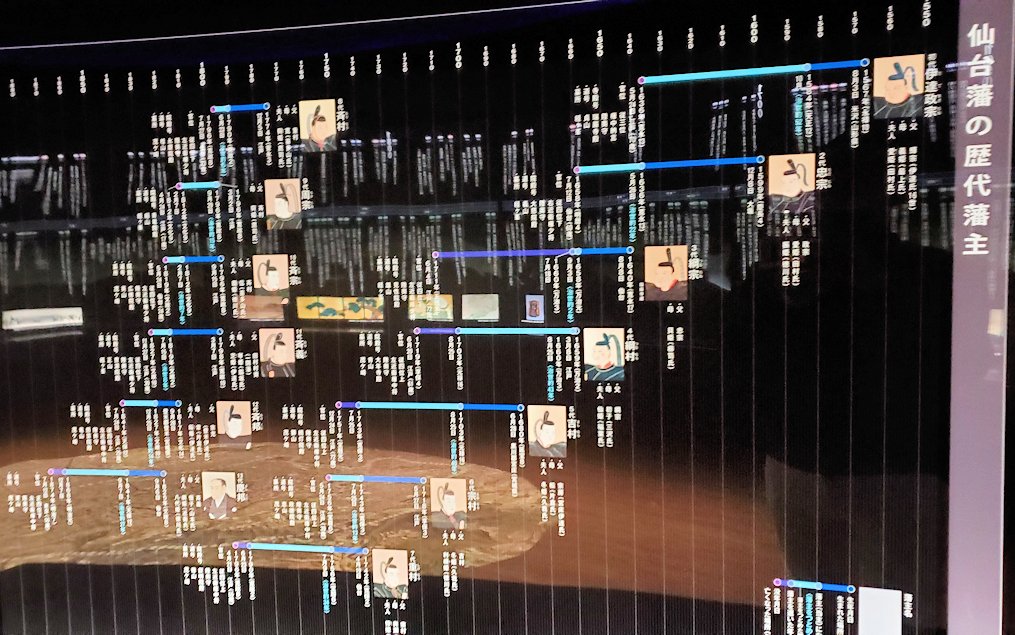

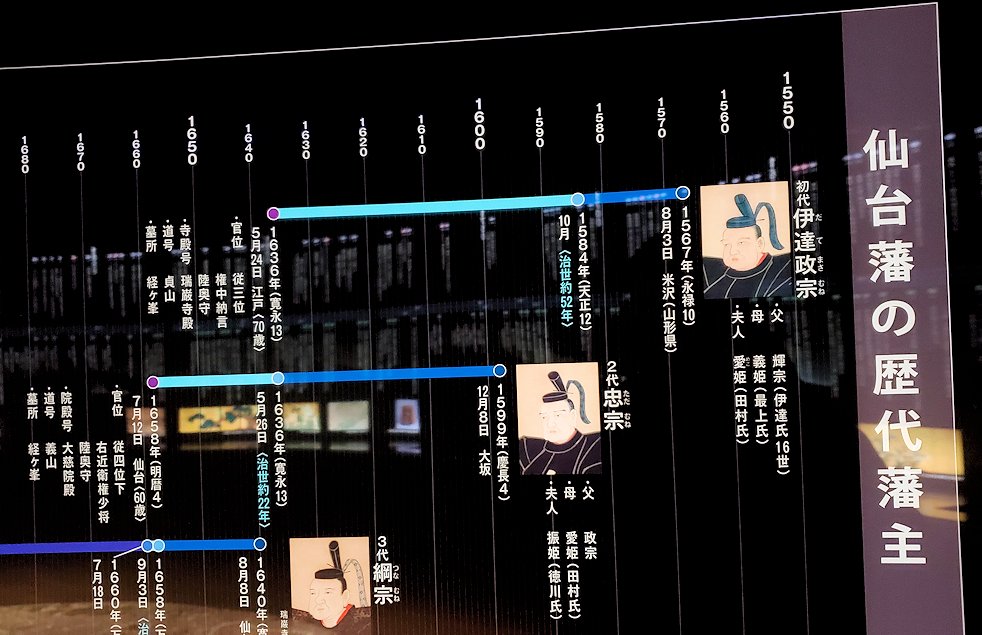

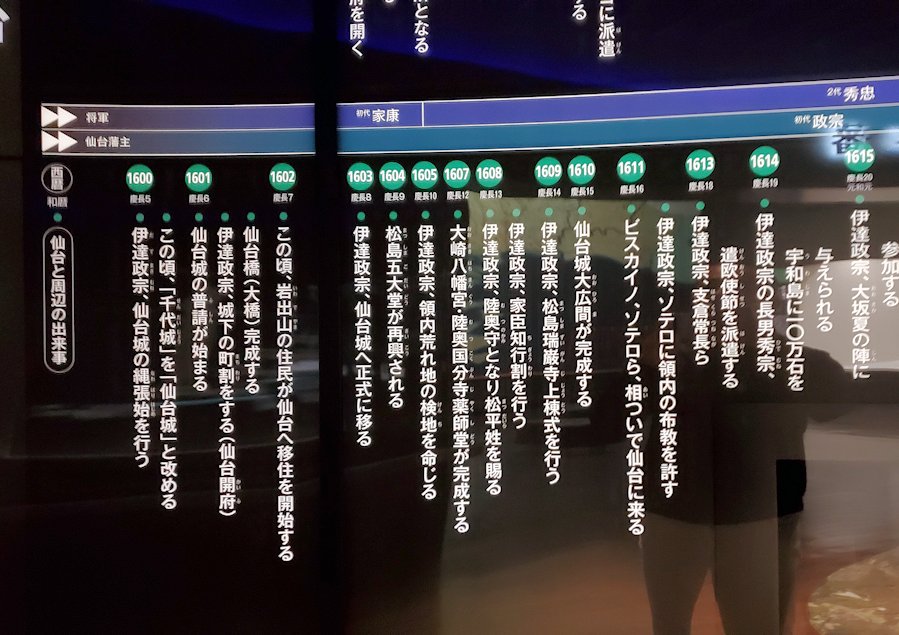

そして次のブースには江戸時代の歴代仙台藩主が、時系列的にパネルにまとめられているコーナーとなっている。このような歴代藩主などを飾っているパネルを他の博物館などで見かける機会が多々あるけど、大半は普通に順番に簡単な説明しか記載されていないけど、ここではその人物が何年生きたか、また仙台藩主在位期間などが横棒で描かれているので、一目でその時系列が把握しやすいようになっていた。

このようにパッと見ても伊達政宗が1567年に生まれて、家督を継いだのが1584年、そして亡くなったのが1636年だという事がとても分かり易い表示となっている。博物館にやって来る見学客も全員がボクのように歴史に興味を持って勉強するつもりで来ている訳ではなくて、オカンのようにそこまで興味が無くてただ見学したいだけの人も多いので、このような分かり易い表示をする事は博物館側にとってとても大事な事だと思う。

この仙台藩主第13代目:伊達慶邦が最後に記載されているけど、これは江戸時代に藩主だった13人となっていて、明治時代初期にはまだ藩は残っていたので仙台藩主としては都合第14代目まで存続している。

伊達政宗は70年程生きた武将でまた彼は戦だけではなくて、多くの治政も行ってきたので事細かくその詳細を記載しているとスペースが足りないようだ。その伊達政宗が行った事については全部は勿論覚えきれないが、少なくとも伊達政宗という人物が戦にも治政にも文化人としても特出した能力に秀でていたという事だけは覚えて帰れそうだ。

こんな旅はまた次回に続きます!

よければ下記ブログ村のボタンをポチッとお願いします!

↓↓↓↓仙台旅行記:初回↓↓