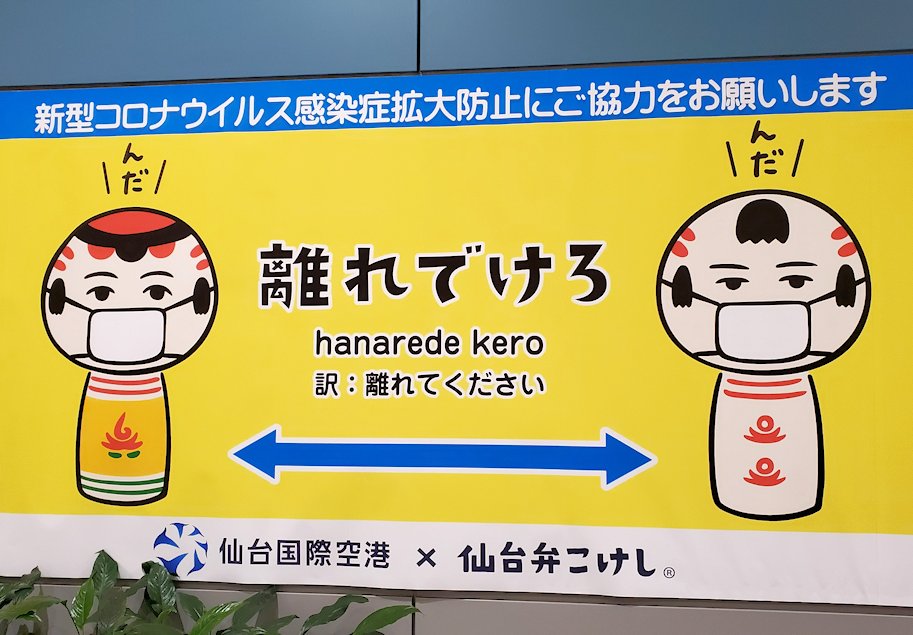

仙台旅行記2020年秋-⑳

旅行期間:2020年11月3日~5日

(Shuh Yamamoto’s “CAT ART Exhibition” Replaces World-Famous Paintings with Cats)

ニャンブラント!

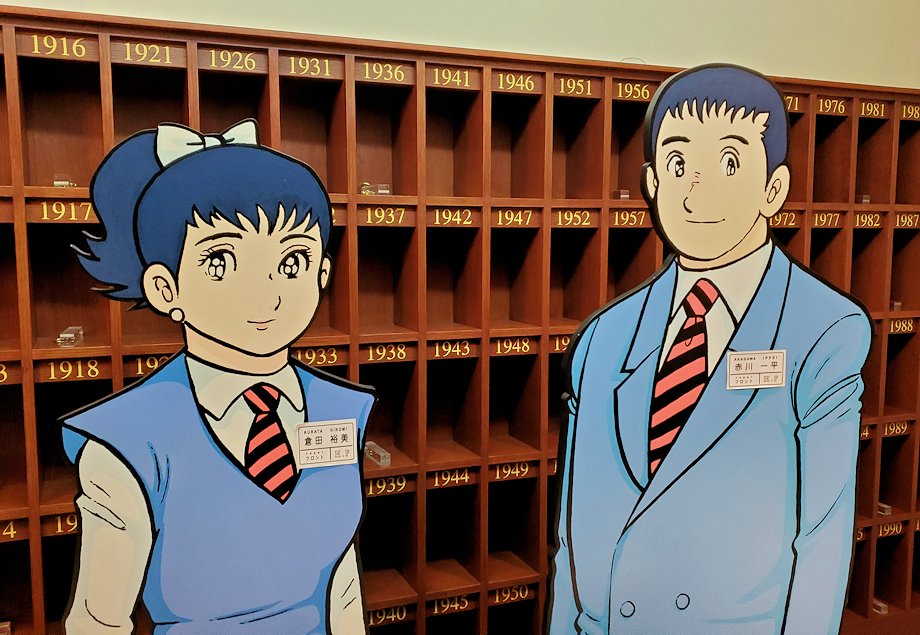

今回も引き続き、宮城県石巻市にある石ノ森章太郎氏の記念館でもある石ノ森萬画館で、この時に企画展示として行われていたシュー・ヤマモトの「CAT ART展」を鑑賞していきます。

【CAT ART展】の鑑賞は続く!

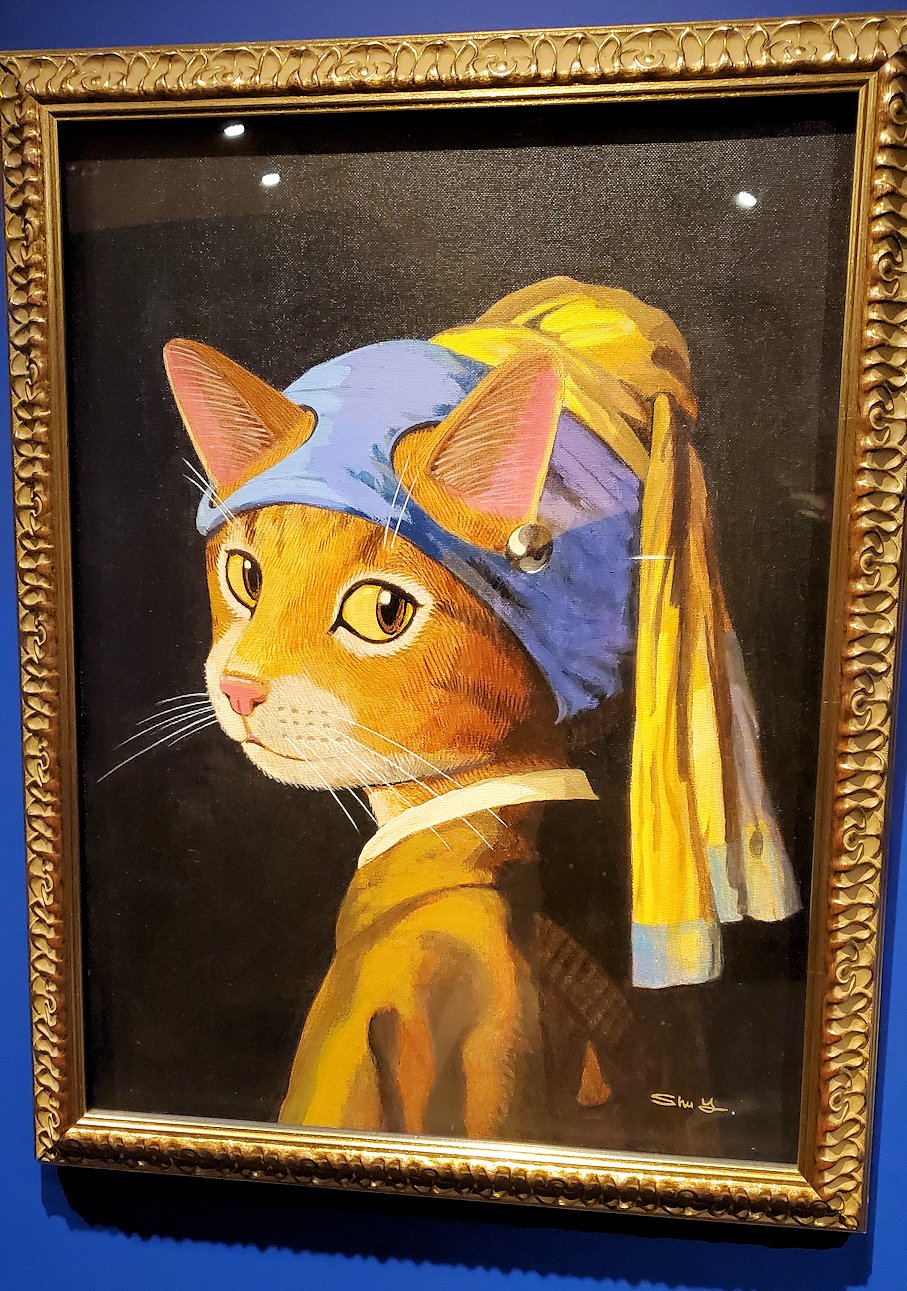

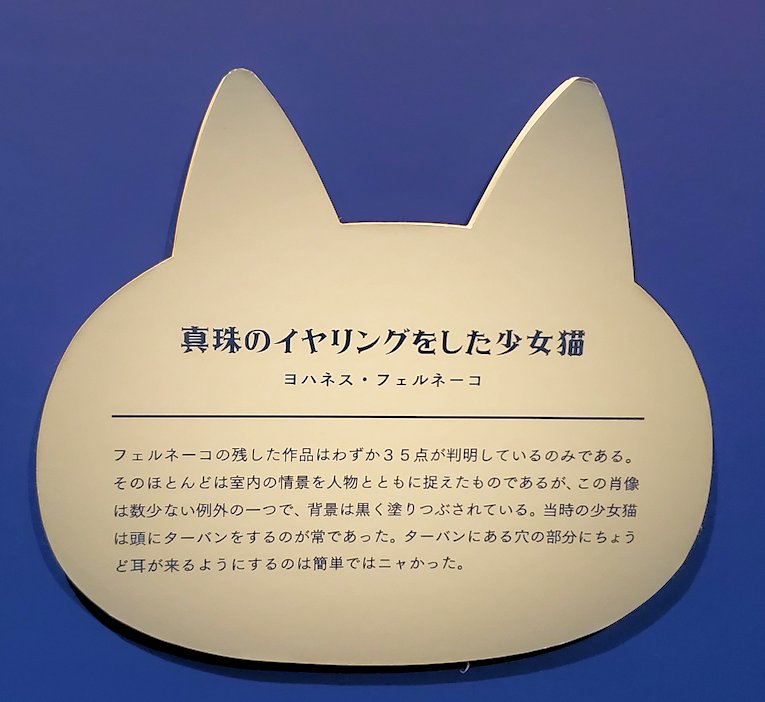

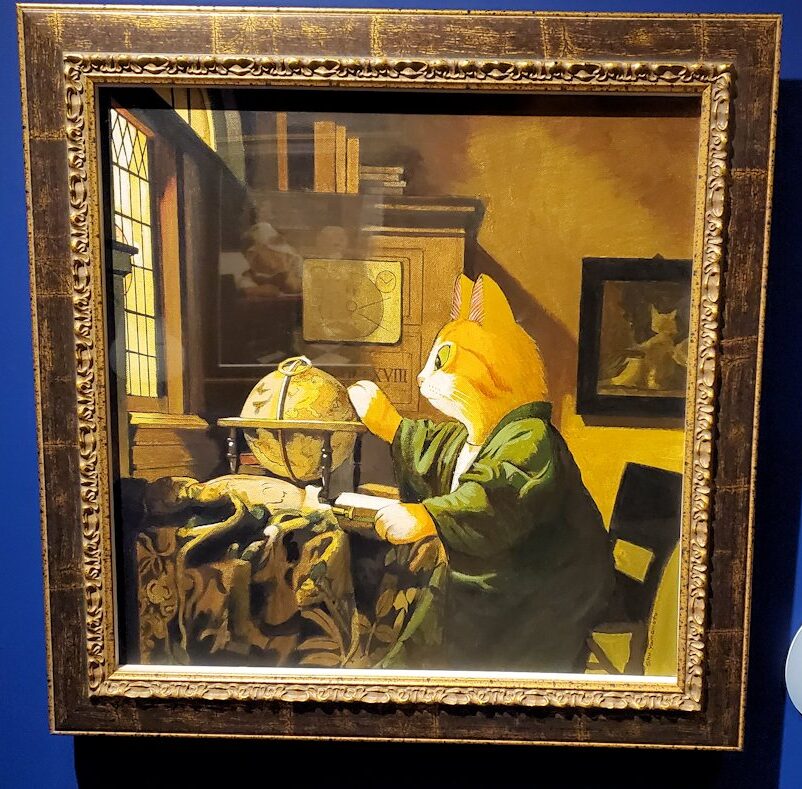

by ヨハネス・フェルネーコ

こちらの絵がこの【CAT ART展】の目玉としても選ばれている、かの有名なヨハネス・フェルネーコの作品。この石巻市まで電車で来る途中の車内でも、【CAT ART展】の案内広告でこの『真珠のイヤリングをした少女猫』がデカデカと掲載されていた程だった。

この絵は私の大のお気に入りになりました!♪

このヨハネス・フェルネーコというオランダのバロック時代を代表する画家の作品は、30枚ちょいと当時の高名な画家としては少なめだという。ピカソのように何千点も作品を残した芸術家もいるけど、これだけ数が少ない芸術家というのは、この絵を描くのが商売ではなくて、彼のこだわりで絵を描いていたのかもしれない。

by ヨハネス・フェルネーコ

こちらもヨハネス・フェルネーコの作品で、人間からすれば犬と猫はそれぞれに可愛いペットとして同じぐらい愛されているけど、猫からすれば犬は敵に近い存在らしく、この絵で召使いを猫ではなく犬にしているのは、そのフェルネーコの犬への敵対心が表れているようだ。

この説明文を見れば的確に意見が述べられているが、確かに犬はしつけを教えるとその通りに行動して、「おあずけ!」などキチンと命令を守る犬が多い。しかし反対に猫はそういったしつけなど人間の意図を全く無視して、自分の好き勝手な行動を取る事が多い。そのように人間の言う事を簡単に聞く犬を、猫は実はバカにしているのかもしれない。

by ディエゴ・ネコスケス

昔は写真が無かった時代なので、こういった人物像は絵画で残すしかなかった。そしてその絵画描きの名誉の頂点は、国のトップである宮廷画家になる事だった。こちらはスペイン王宮の名宮廷画家であったディエゴ・ネコスケスが、当時の王女ニャルガリータをまじまじと描いた作品である。

宮廷画家は王家の人々の威厳をキャンバスに描くのが主な仕事で、その見た目のまま描くのではなく、後世に肖像画を見てもその国王の威厳が見られる絵を描かなければならなかった。また宮廷画家からすれば完璧な絵が出来たとしても、それを国王が良しとしなければやり直しが入ったりして、名誉の割にストレスが溜まる仕事だったのかもしれない。

by ディエゴ・ネコスケス

こちらもスペインの宮廷画家ディエゴ・ネコスケスの作品で彼の代表作でもあり、ニャルガリータ王女を中心にその召使い達の様子を描いた作品。人間界のこの絵画『ラス・メニーナス』はスペインのプラド美術館に展示されており、こちらも現物を見た事がある。右下に描かれているのが犬ではなくて口を縛られたネズミだったり、絵を描いているディエゴ・ネコスケス自身もそのまま絵に自ら描かれていたりと再現性が楽しい絵だ。

人間界の絵『ラス・メニーナス』は3m角サイズ程でとても大きな絵で、見所がたっぷりある絵画。ちなみにこの絵が完成した時にはもう少し大きなサイズだったのだが、その後に火事で損傷してしまい両脇が切り落とされたという。また作者の意図などが残されていないので、この絵を今まで沢山の人が見てきて色んな解釈されて、多くの人を楽しませてきた絵でもある。

この絵の真ん中には鏡に映った夫婦らしき人物が見えているが、これは当時の国王夫婦だとされている。なのでまるでこちらの観客側から国王夫婦が見ているにも関わらず、鏡を通してこの絵画の世界に参加しているという技法が使われているそうだ。ちなみにこの鏡に反射した世界を見せる技法は、この【CAT ART展】で最初に見た『アノルフィニ猫夫妻の結婚』

(by ヤン・ニャン・エイク)も同じように鏡に映った姿が描かれており、ディエゴ・ネコスケスは王宮にヤン・ニャン・エイクの絵が飾られていた事もあって、その技法を取り入れたとも考えられているそうだ。

by ヨハネス・フェルネーコ

こちらはまたヨハネス・フェルネーコの作品で、ニャーブル美術館に保存されている絵。オランダ絵画なのにフランスの美術館にある理由はというと、オランダ猫からフランスの銀行家に絵が転売され、その後戦争でニャチス・ドイツ軍にこの絵を没収されてしまう。しかし戦争終結後に持ち主に返還されて、その相続税の一部を現物税としてフランス政府に納めたという。その為に今でもフランス国内で保管されているようだ。

by ヒヤシンス・ニャゴー

こちらはブルボン朝フランス王国の絶頂期を築いた、ニャイ14世の肖像画。僅かに4歳で王位を継いで約72年に渡って王位を務めた人物で、今ではフランスの人気観光地となっているヴェルサイニャ宮殿はこのニャイ14世が造らせたものである。

ただ昔の国王は色んな逸話が残っており、このニャイ14世にも色んなエピソードがある。そんな中で1つ紹介すると、彼のお抱えの医師は「歯は病気の元」という考えだったので、ニャイ14世の歯は全て抜かれてしまった。なので少しでも硬い物など食べる事も出来ずに、殆ど噛まなくてもいいものしか食べる事が出来なかったそうだ。

歯が全部なかったら、歯医者に行かんでエエんやね!

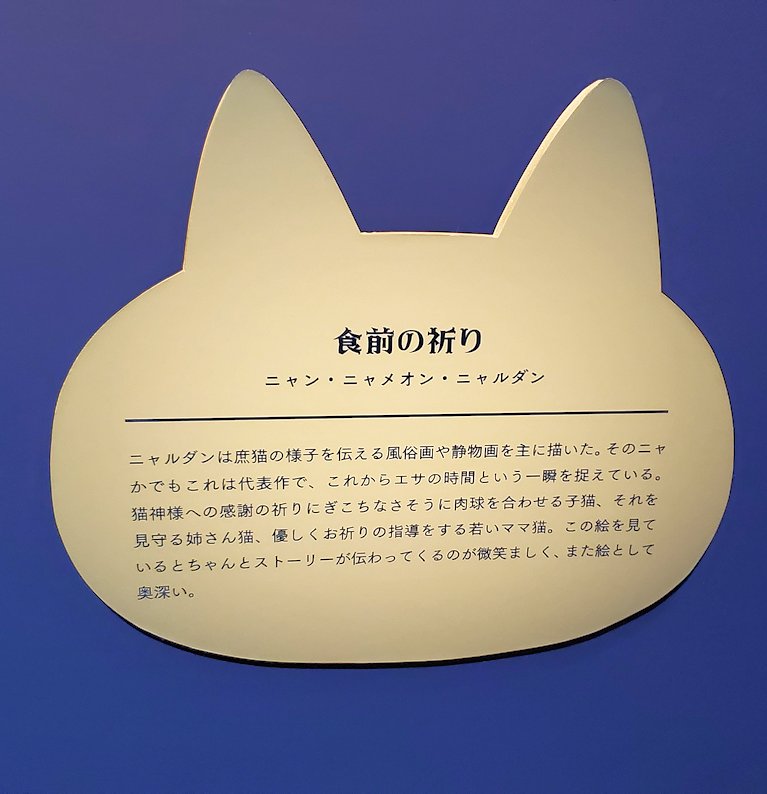

by ニャン・ニャメオン・ニャルダン

こちらの作品はニャイ15世への贈り物として献上されたもので、当時のフランス芸術界の中で初めてこのような家庭内の家事をする母親などの姿を描いた作品ともされている。またこの絵は何個かのバージョンが作られており、色んな所にそれぞれの絵が保管されているようだ。

映画などでキリスト教に信仰が厚い家族の食卓では、「いただきま~す!」の前に主への感謝の祈りを捧げる場面を見かける。猫の場合は手の平を揃えるのではなくて、”肉球を揃える”という表現になるようだが。。

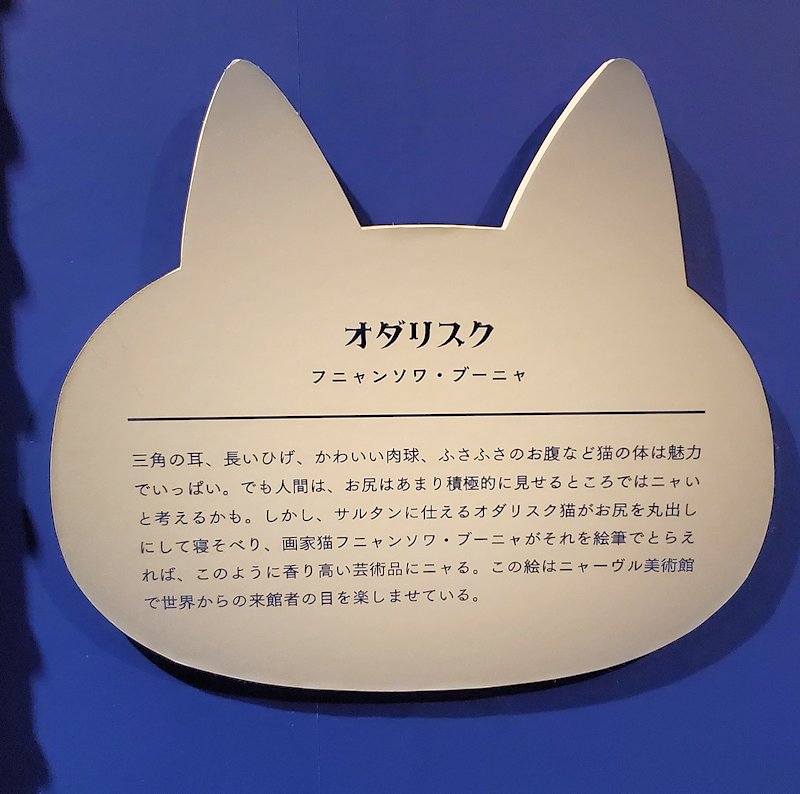

by フニャンソワ・ブーニャ

このタイトルとなっている『オダリスク(Odalisque)』とは、オスマン帝国のスルターン(王様)お抱え女奴隷を意味する言葉となっている。素っ裸の様子をただ描く訳ではなくて、見返り美人的な綺麗な体のラインを見せる事が人気の構図となって、当時のヨーロッパでこの構図の絵が沢山描かれたという。

猫の場合は人間とは魅力を感じるポイントが少々異なるようで、三角の耳・長い髭・可愛い肉球・ふさふさのお腹などとチャームポイントが全然違うようだ。ただこのような絵画が沢山描かれたのは男のスケベ心というよりは、女性の裸体の美しさという本質を捉えた絵だったからかもしれない。

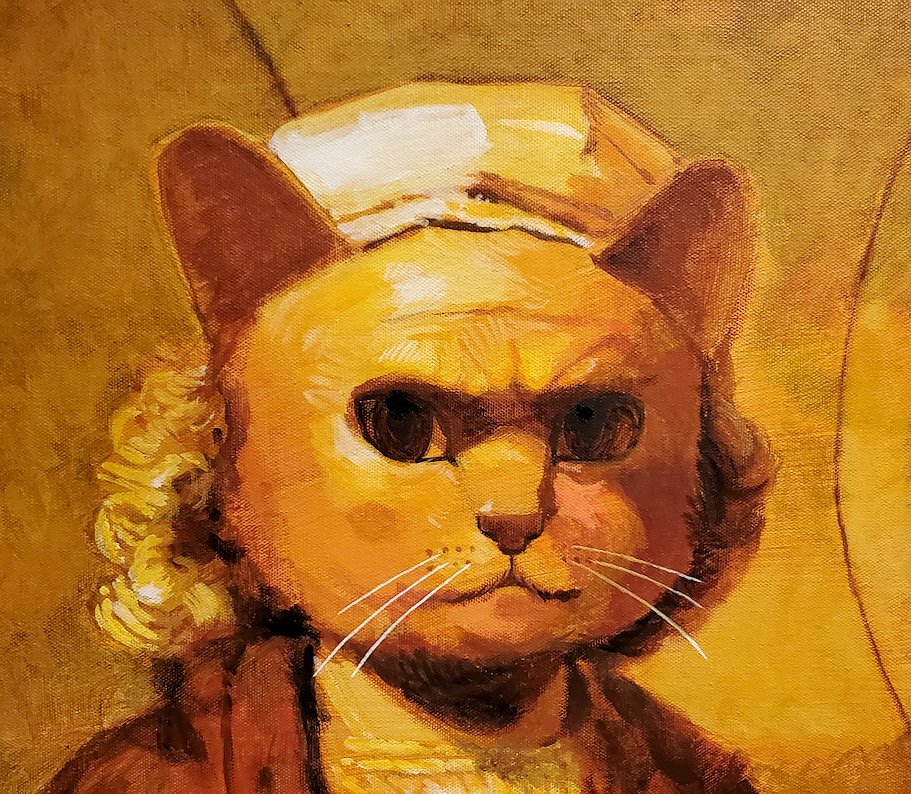

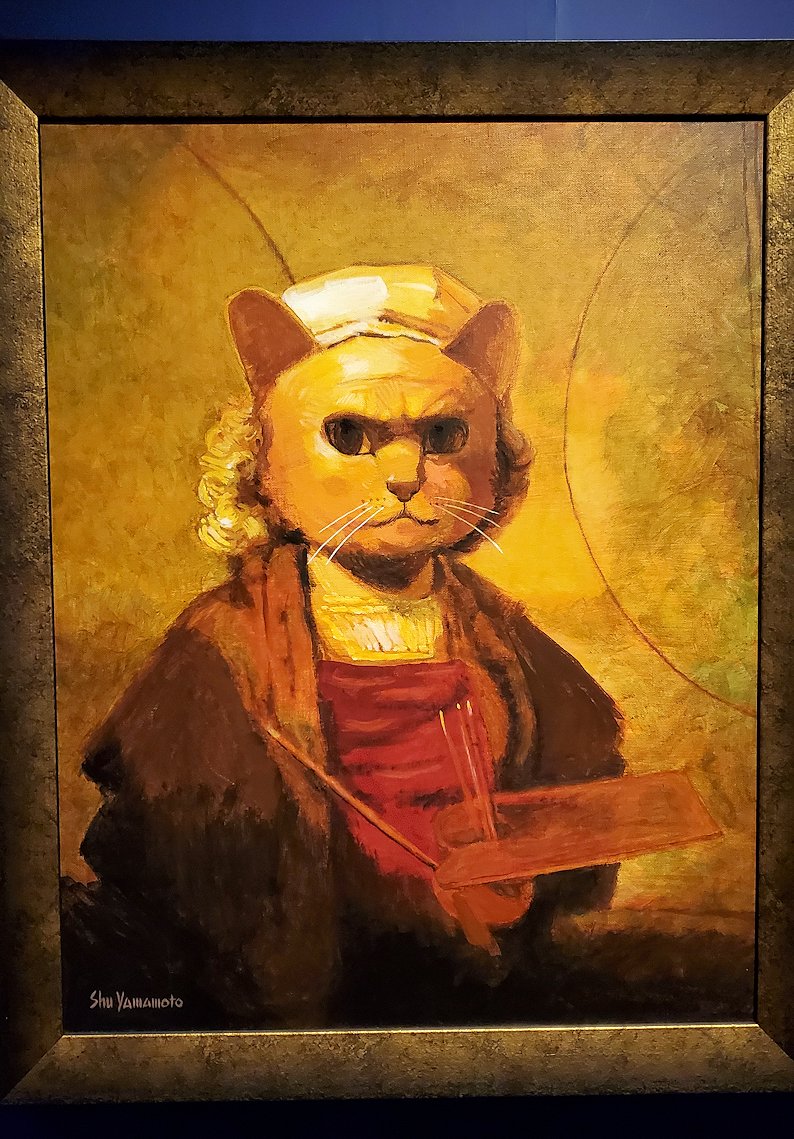

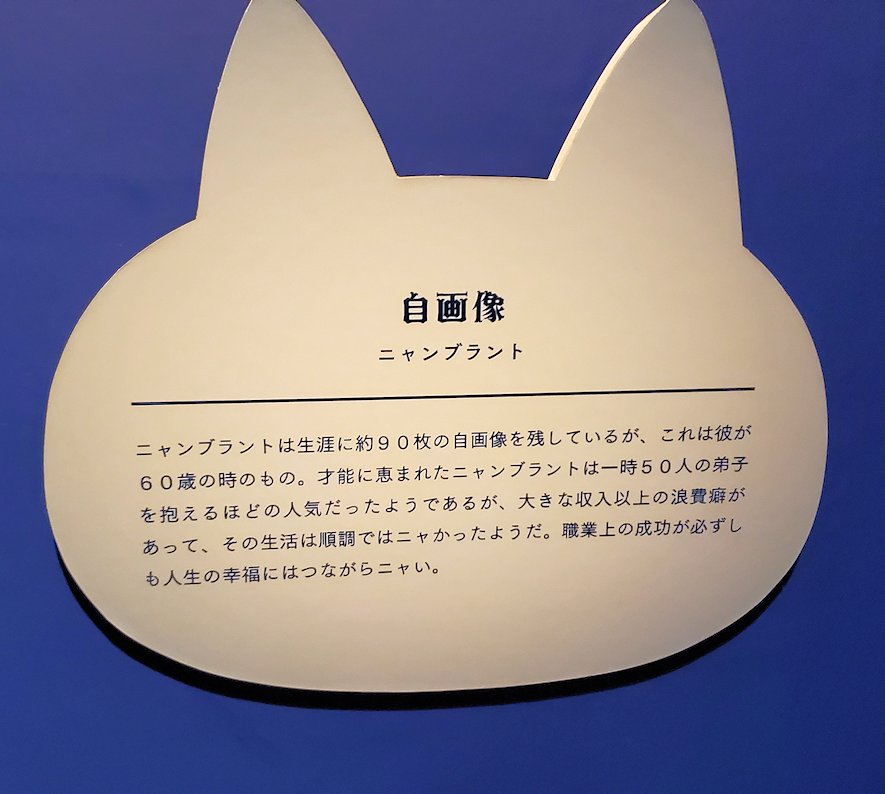

by ニャンブラント

そしてお次はボクのお気に入りであるニャンブラントの、自分自身を描いた肖像画である。このニャンブラントというと肖像画のスペシャリストとして一時期絶頂期を迎えた絵描きであるが、高い芸術性を追い求めた為に様々な美術品などの収集癖などがあって、それを集める為に多くのお金をつぎ込んでしまい、それが原因で晩年は貧乏になってユダヤ人街に住み込みとして移り住んだ。

ただ絵描きへの情熱は貧乏のどん底になっても消えたわけではなかったので、彼の晩年に描いた肖像画の多くは彼が住み着いたユダヤ猫街に住んでいたユダヤ猫の老猫たちがモデルとなっている。

こちらの作品はニャンブラントの最も晩年に描かれた肖像画で、彼の最後の作品とされている。他猫の肖像画ならまだしもイチ画家の姿を描いた肖像画などの買い手もなかったが、彼は自分の芸術性を高める為に自分の肖像画を描き続けた。そしてその集大成となった肖像画が、この猫生の最後に描いたこの作品だったという。

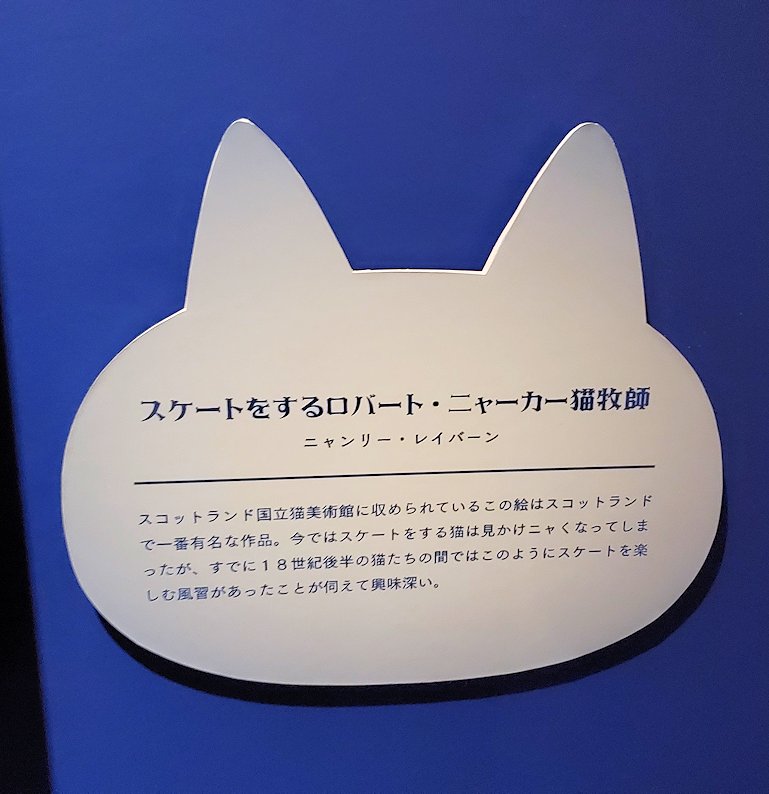

by ニャンリー・レイバーン

こちらは1790年代に描かれた作品でスコットランド国立美術館に保管されているが、スコットランドで最も著名な絵画の1つとされている程の作品だそうだ。今ではスケート靴なる物が開発されているけど、この当時は今とは比べ物にならない位に質素なスケート靴だったようだ。

このようにヨーロッパでは18世紀頃からスケートを楽しむ文化があったようだけど、この仙台では昨日仙台城で見た五色沼でヨーロッパ人に教えてもらった日本人が明治時代からスケートをしだしたのである。そう思うとスケート文化としては遅れを取っている日本だけど、羽生結弦選手などの活躍で金メダルに輝いた事は、かなりの偉業だったのかもしれない。

だったかもしれないじゃなくて、素晴らしい偉業でゴザル!

世界的な絵画を鑑賞する際には、こちら新古典主義などのどの時代に描かれた作品かという事を意識して観るだけで、より深くその絵画を味わう事が出来る。世界的な絵画を見ているとその大きな時代の流れがバックにあり、その雰囲気が滲み出ている箇所を探すのも楽しめるのである。

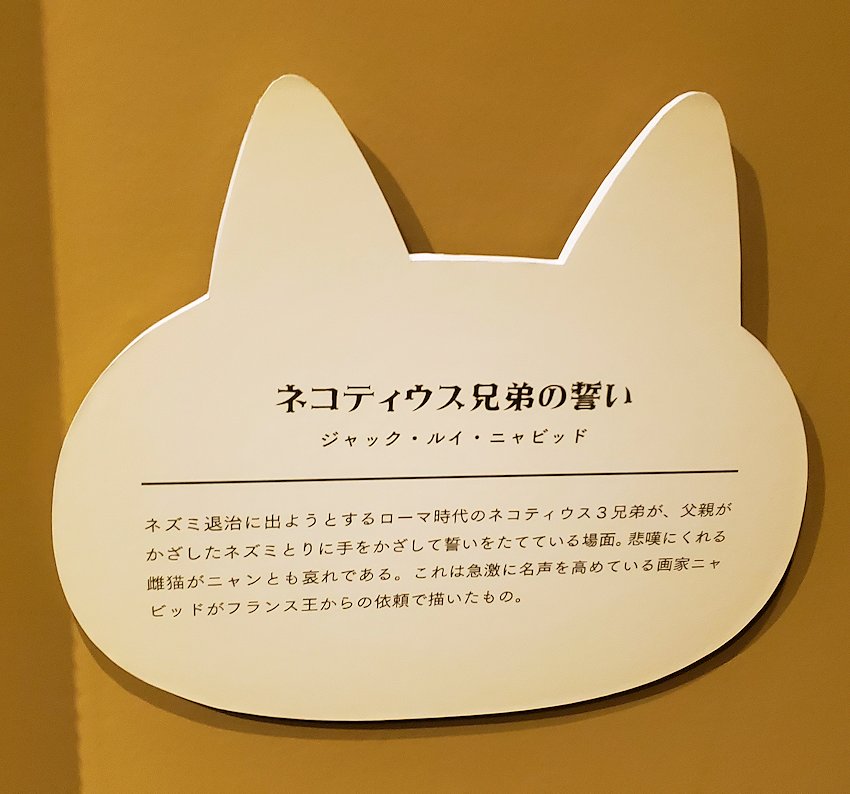

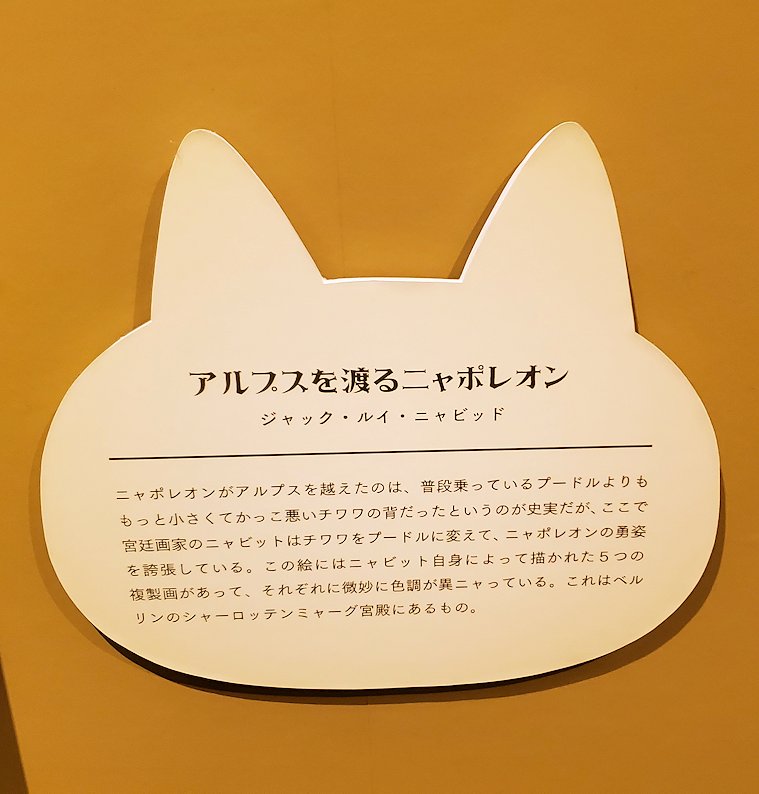

by ジャック・ルイ・ニャビット

こちらはローマ帝政時代に中世を誓う3兄弟の姿が描かれている、新古典主義絵画の中でも代表的な作品である。真ん中には3兄弟の父親がネズミを捕まえるチーズ付の罠を持っていて、それに対して忠誠を誓うポーズをしている3兄弟。なお人間界の絵ではこのネズミ向けの罠ではなくて、3本の剣を持っているのだが。

男は戦に向けて意気揚々としている姿だけど、右側の女性陣はショゲかけている。彼女らはこの3兄弟の婚約者や妹で、女性からすると戦は彼女らの大事な男の命を奪う物だと考えており、男性陣と違う姿勢が描かれている。なお、この3兄弟はこれから始まる戦に参加し、2猫は戦死して1猫だけ生き残って帰ってきたという。

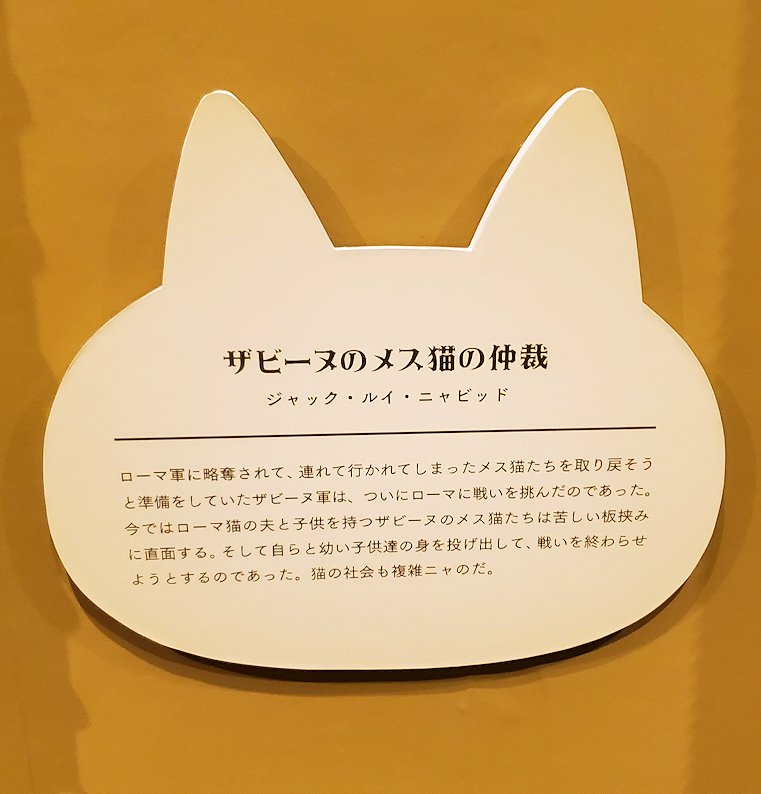

by ジャック・ルイ・ニャビット

こちらは古代ローマ帝国の伝説的な話になっている『サビニの女たちの略奪』の一場面を描いた作品。ローマ帝国が生まれた初期の頃に街に女性が少なかったので、人口を増やす為に子供を産める若い女性を隣の街からローマ帝国は略奪した。その作戦は成功してローマ帝国の人口は大幅に増えたのだが、女性を略奪されたサビニ側はその女性達を取り戻そうと戦いを挑むのであった。

ローマ帝国とサビニは一進一退の戦いを繰り広げていたのであるが、その略奪された女性側からすると、旦那と義理の父が戦う戦争でどっちが勝つかにしろ、自分の大事な人が片方は亡くなるのが確定しており、それは彼女らにとっては悲劇であった。なので女性陣は体を張って戦場に入って、真ん中に立ってその戦いを仲裁したのである。そして彼女らの訴えが認められて、その後ローマ帝国とサビニは停戦し、サビニはローマ帝国の仲間入りをしたのである。

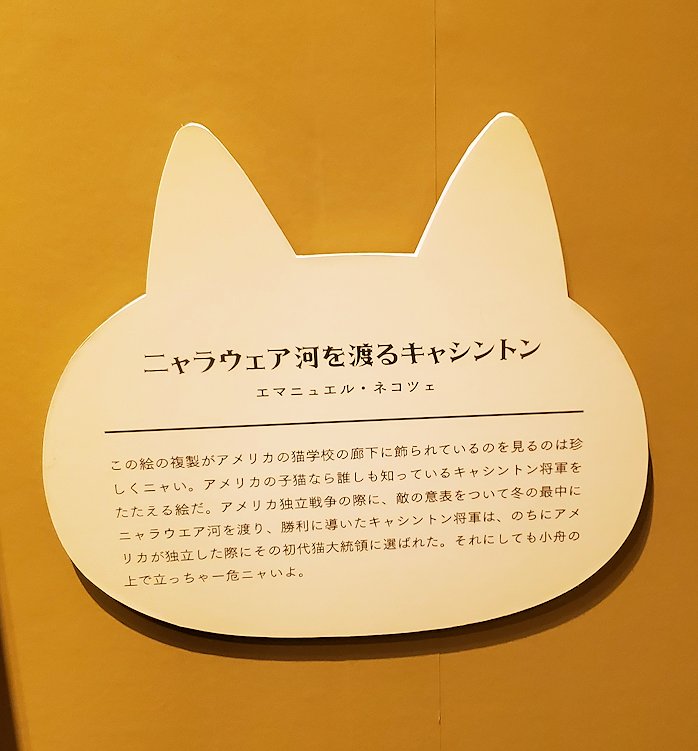

by エマニュエル・ネコツェ

こちらはアメリカ独立戦争時にニャラウェア河を渡る、後にアメリカ合衆国初代大領となるキャシントンの威厳を称える作品となっている。船には当時移民猫が多かったアメリカ合衆国だっただけに、色んな国の猫が描かれている。

アメリカ合衆国を建国した初代キャシントンを代表する作品でもあるので、この絵のレプリカが大統領の住むホワイトハウス内にも展示されているという。

by ジャック・ルイ・ニャビット

ジャック・ルイ・ニャビットも当時有名な画家だったので、ニャポレオンの自画像や戴冠式などの作品も残している。その中でもよく目にする機会があるのが、こちらの馬・・・ではなくプードルに乗ってアルプス越えをしている姿の作品。

こちらの人間界の作品は数パターン同じ構図の絵が作成されており、先日宮崎市の美術館ではその内の1つを所有する東京富士美術館の絵画を鑑賞した。

この作品は勿論実際にニャポレオンのアルプス越えをしている時のシーンを見ながら描いた訳ではなく、宮廷画家として彼の威光を世間に見せつける為に制作されたものである。ただ肖像画のモデルになると2~3時間はじ~~っと動かずに我慢しておかないといけないのだが、睡眠時間を3時間しか取らなかったイラチのニャポレオンは常に動き回り、この絵を描くのが大変だったそうだ。

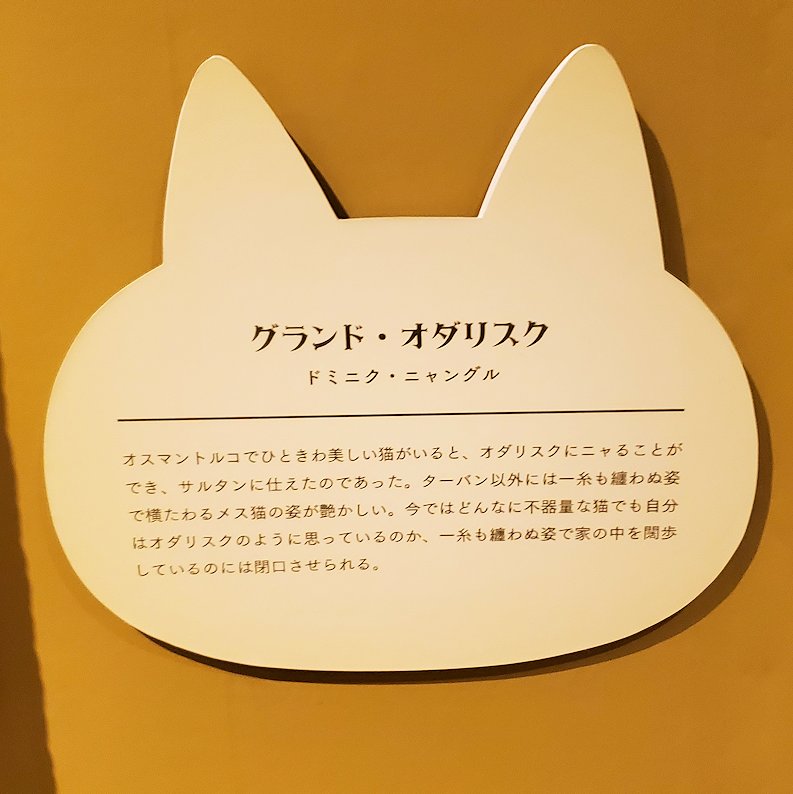

by ドミニク・ニャングル

こちらもさっき見た作品と同様に、オスマン帝国のスルタンが召し抱えていた女奴隷を描いたもの。さっき見たオダリスクはお尻を丸出しにしていたけど、こちらは扇でお尻部分を隠している。見返り美人ではないけど、見えている部分を普通に見るよりも、このように隠された部分に対して脳みそは普段以上の想像力を働かせるので、より魅力的に見えてしまうのだろう。

当時のオスマン帝国ではスルタンが抱えていた女性を住まわせていたハーレムで、彼女らは生活をしていた。江戸幕府内では大奥という女性だけの場所が存在していたが、オスマン帝国の大奥的存在だった事だろう。。

こんな旅はまた次回に続きます!

よければ下記ブログ村のボタンをポチッとお願いします!

↓↓↓↓仙台旅行記:初回↓↓