尾道(広島)&岡山旅行記2021年3月-③

旅行期間:2021年3月某日(3泊4日旅)

像の視線の先!

2021年に訪れた広島県にある福山城は、このように天守閣が大掛かりなリニューアル工事が行われている最中だった。ただこのリニューアル工事も2022年8月には終了して、現在は新しい外観をした天守閣に生まれ変わっている事だろう。

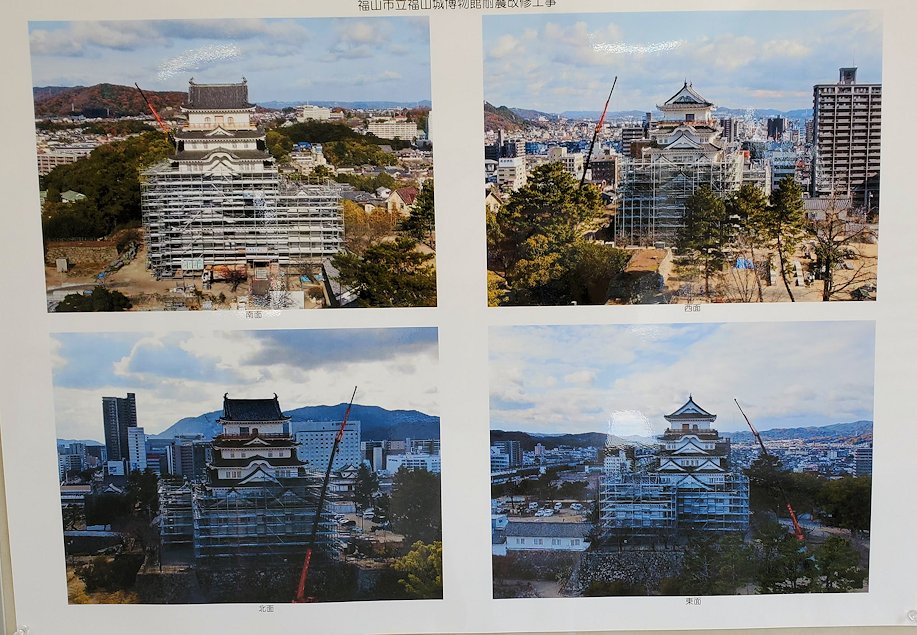

工事中の福山城の様子!

五層にもなっている福山城天守閣内は、備後福山藩の歴史的な史料などが保管されている展示館となっていたけど、このリニューアル工事中は当然その展示館を見れなかった。その代わりとばかりに、こちらのプレハブに少しだけ見る物がありそうな感じを漂わせていた。

ただこのプレハブ小屋はそんなに広くないので、歴史的な史料などの展示品は残念ながら見られなくて、このように簡単な説明パネルなどが展示されているだけだった。

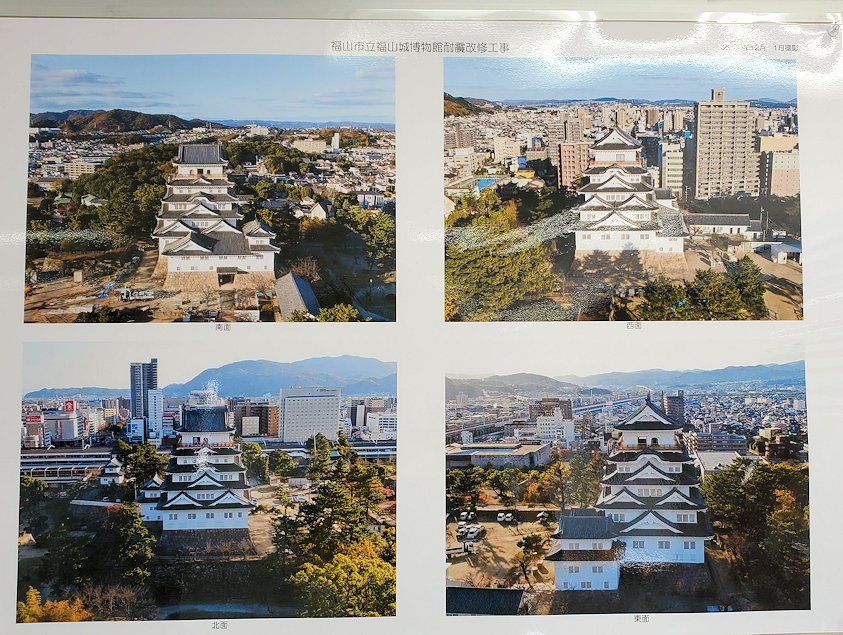

こちらは2020年後半から開始された、福山城天守閣のリニューアル工事の経過写真が飾られていた。1966年に鉄筋コンクリート造りで再建された天守閣も、再建から50年が経過し、その当時よりも基準が上がった耐震補強が必要となってしまった。

こちらの写真はその2020年後半の天守閣リニューアル工事前の、福山城天守閣の様子である。このように五層という譜代大名ならではの大きな天守閣で、江戸幕府に常時睨まれていた外様大名とは、格が違う様子が伺える天守閣。

また今回の補修工事では、かつて空襲で焼失する前に北側の壁が鉄板張りだった状態を復元する事になっているそうだ。これは天守閣の北側が砲撃に対して弱かった対策として、鉄板が壁に埋め込まれていたのだが、空襲後の再建した天守閣にはこの鉄板張りは再現されなかった。

恐らく1966年当時は五層の天守閣を再建するだけで精いっぱいだったのだろうが、今回のリニューアル工事ではこの鉄板張りを復元する為に1,000万円の募金を求めるクラウドファンディングが実施された。

そして1000万円を目標としていた所に約2500万円もの募金があり、その資金でかつての福山城天守閣の凛々しい姿が再現される事だろう。

みんな、いい城にしたい気持ちが強いんだよ!

立派な天守閣はその城が置かれている市町村や県の象徴的シンボルともなっている為に、このような特別な修復作業でクラウドファンディングを行えば、多額の寄付が集まるのだろう。この福山城のようにかつてあった姿を復元させるのはいいけど、場所によっては模擬天守として観光資源の為に造られている、史実には確認されていない天守閣もあったりするが。。

とりあえずリニューアル工事中の福山城だったけど、城の敷地内は公園として開放されている事もあって、このように周辺一周は歩けるようになっていた。広島県福山市で数少ない観光資源でもある福山城だけに、なるべく工事中であっても来てくれた観光客をガッカリさせないような配慮がなされていたのかもしれない。

福山城を訪れる観光客の多くは、大きな天守閣に目が行ってしまうと思うけど、歴史的に重要な城の建造物でいうと、こちらの中央に見える「伏見櫓」の方が格段に価値がある。小さな規模の城だったら、この建物が天守閣にも思えてしまいそうな櫓だが、この「伏見櫓」は江戸時代初期に建てられた櫓が、そのまま戦争でも焼けずに現存しているのである。

その伏見櫓の手前にあるこの門は「筋鉄御門(すじがねごもん)」で、伏見櫓と同様に戦争の空襲でも燃えなかった江戸時代建造の櫓付き門。伏見櫓と同じく”国の重要文化財”に指定されている筋鉄御門は、一説には伏見櫓と共に伏見城から移築されたという説があるようだが、それを裏付ける江戸時代の書物が無い為にそれが確定という訳でもないようだ。

このように戦後に再建された天守閣や他の建物はリニューアル工事中だったけど、それよりも歴史的価値のある櫓2棟を普通に見学出来た事でも大きな収穫であった。個人的にはその江戸時代のまま現存する櫓に入りたかったけど、それは叶わぬ夢である。。

そんな福山城の三の丸西側には博物館や美術館などが造られていて、福山市の文化ゾーンとして整備されている。ただこの博物館や美術館を建設した時に、地下から三の丸の遺構跡などが発見されたものの、結局工事自体は進められた為に遺構跡は破壊されてしまったという。。

何を残して、何を造るか、悩み所だね・・・

そしてこの辺りは公園&文化ゾーンという雰囲気で、このように金色の外観をした少女像がまず見えてきた。こちらは「姉妹」というそのままのタイトルであるが、この姉妹の髪型からして、戦前の時代を生きた人が製作した雰囲気が感じられた。

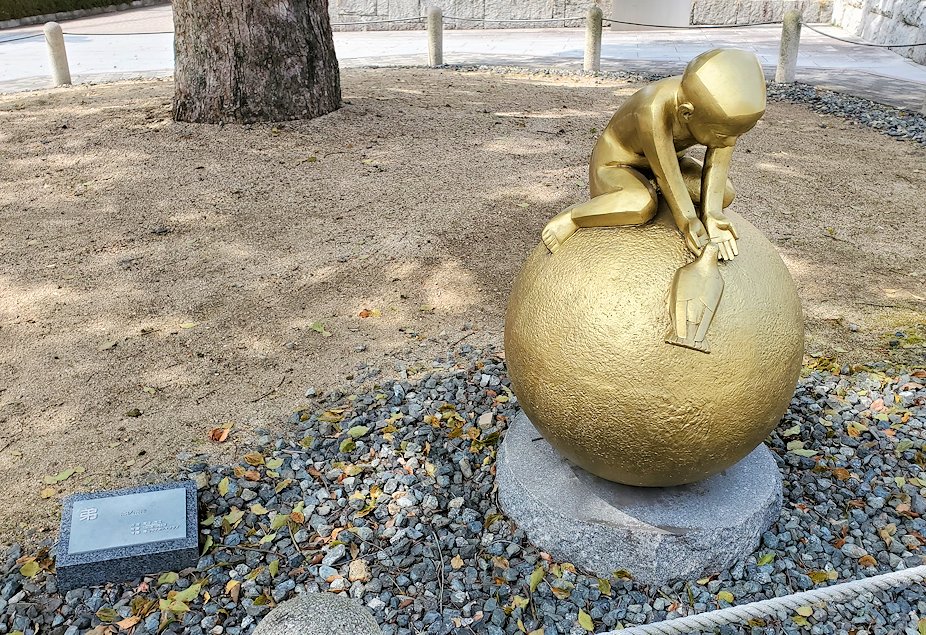

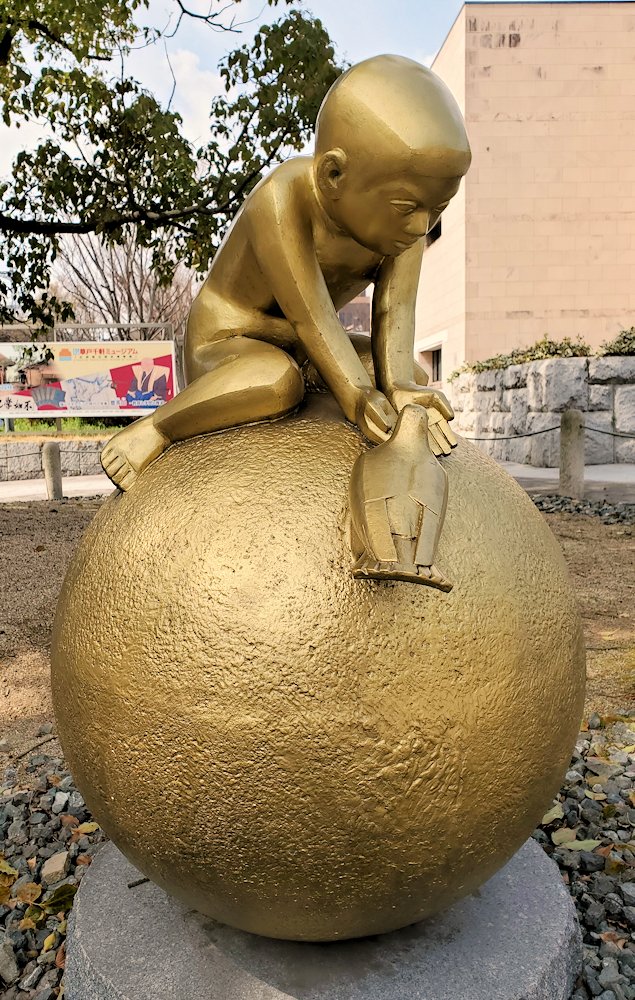

そしてそんな姉妹の視線の先にあったのが、こちらの玉の上に乗った「弟」という、こちらもそのままのタイトルの像だった。ただこちらの弟は丸い玉の上に上手い事乗っているけど、意外と丸い玉の上に乗り続けるのは難しい。ボクもブログ作成時にパソコンを使う際にバランスボールの上に乗って操作しているけど、足を浮かしてみると安定感が無くて転んでしまう。。

ちなみに、この福山市はある架空の都市と友好都市提携を結んでいる。その都市とは『ゴッサムシティ』で、アメコミ映画でもお馴染みの『バットマン』が住む設定になっている架空の都市である。というのも福山城は「コウモリ山」とも呼ばれていた場所にあった事から、”コウモリ=バットマン”という発想からお互いにPRの為に友好都市提携を結んだようだ。

結構、無理矢理です・・・(汗)

この玉の上に乗っている弟と同じポーズでボクも今バランスボールの上に乗っているけど、意外とこの姿勢だと直ぐに転んでしまって、数秒も耐える事が出来ない。だから、この弟像は毎日バランスボールに乗って、訓練を重ねている事だろう。。

こちらは平和のシンボルともされている鳩の像も、数匹見られる。この福山市は岡山県寄りだが、一応広島県となっているので、被爆した県という事を感じさせる鳩の像でもあった。

「広島県立歴史博物館」の見学!

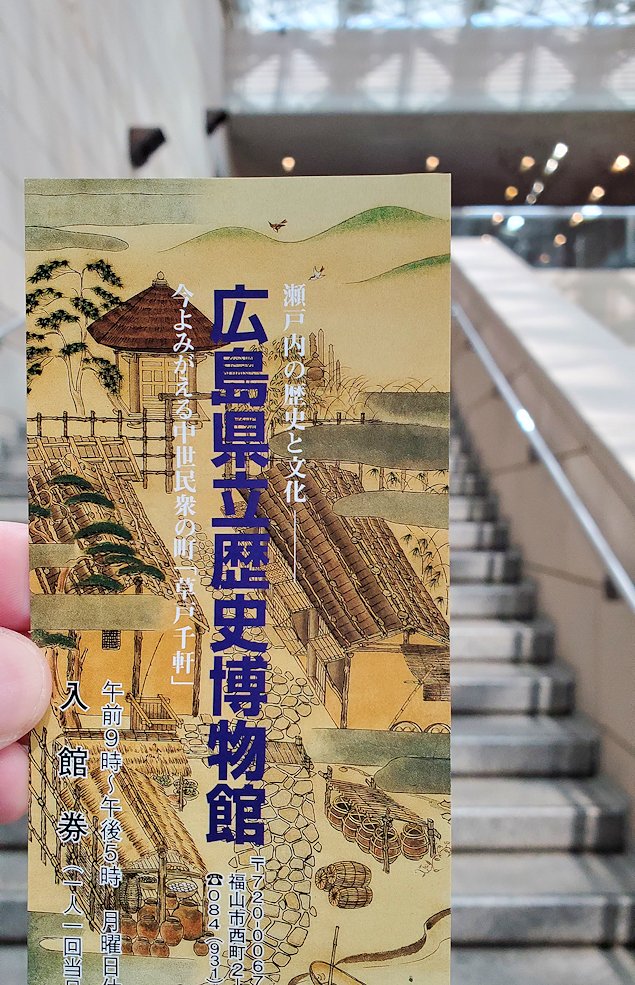

という事でもまず今回の旅一発目の、博物館見学をしていきたいと思う。この大きな建物の博物館は福山市の博物館かと思っていたけど、「広島県立歴史博物館」と広島県の博物館となっていた。

この「広島県立歴史博物館」は1989年に、すぐ近くにある「ふくやま美術館」と共に建てられた建物。国の重要文化財となっている『草戸千軒町(くさどせんげんちょう)遺跡』の出土品が中心となっているようだが、「草戸千軒町遺跡」という名前自体聞いた事がないが。。

こちらのパネルにあるキャラクターは、「草戸千軒町遺跡」をイメージした広島県立歴史博物館のマスコット・キャラクター。「くさどっきー」と「せんちゃん」と、それぞれに草戸千軒町の名前から名付けられているだが、その草戸千軒町自体の知名度が低い為に、あまり印象に残りそうなキャラクターには思えなかったが。。

さて、入館料を支払って広島県立歴史博物館に足を踏み入れて行く。この福山市は近くにある瀬戸内海から大きな影響を受けて発展してきた土地でもあるので、草戸千軒町遺跡と共に瀬戸内海に関連する史料などが沢山見られるようだ。

この博物館を訪問したのは、2021年3月17日だったが、まだこのようにひな祭りの飾りが展示されていた。せっかく年に一回の行事の為に倉庫から引っ張り出して展示された物なので、どうせなら3月中まで展示しておこうという考えだったのかもしれない。

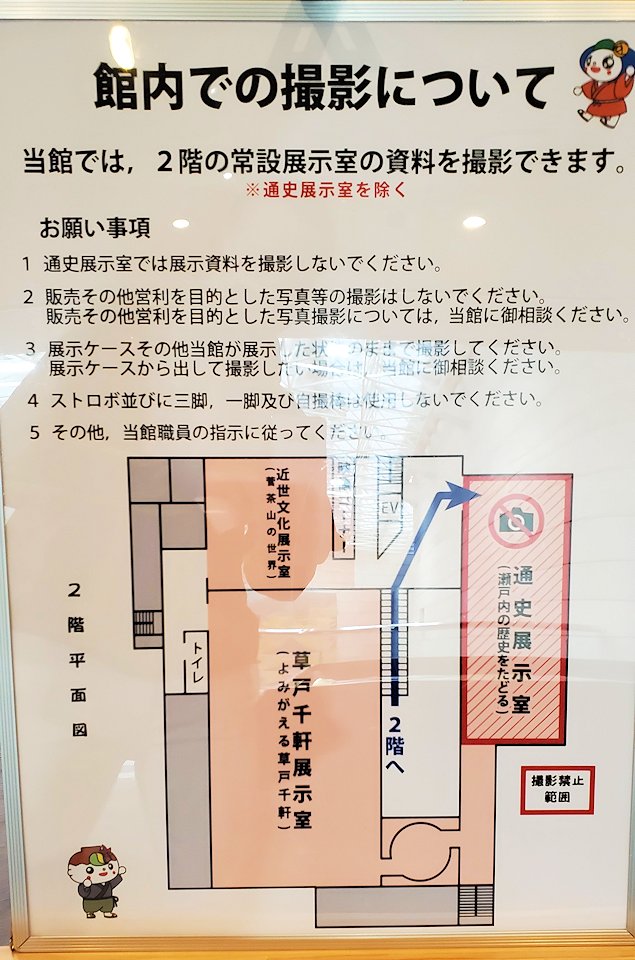

この広島県立歴史博物館内の展示は、2階部分にある「通史展示室」と「草戸千軒展示室」がメインで、それ以外に「近世文化展示室」という大きく分けて3つのコーナーになっている。そこそこに大きな博物館の外観だったが、展示室はほぼ2階だけとなっていた。

そして残念なお知らせだが、この博物館で一番興味があった瀬戸内海の歴史などが展示されている「通史展示室」は写真撮影禁止となっていた・・・。

※「草戸千軒展示室」と「近世文化展示室」は写真撮影OK

「こういった博物館や美術館の見学は、その記憶を脳に刻み込むように覚えるんだ!」と言う人もたまにいるけど、人間の脳って時が経つと自然に記憶が削除されていくので、まず間違いなく見ただけでは記憶から消えてしまうのである。。

オレは写真全く撮らんけ、代わりに記憶に全て刻みこんでるぞ!

記憶に刻み込んでも、思い出せなかったら忘れたと一緒だよ!(笑)

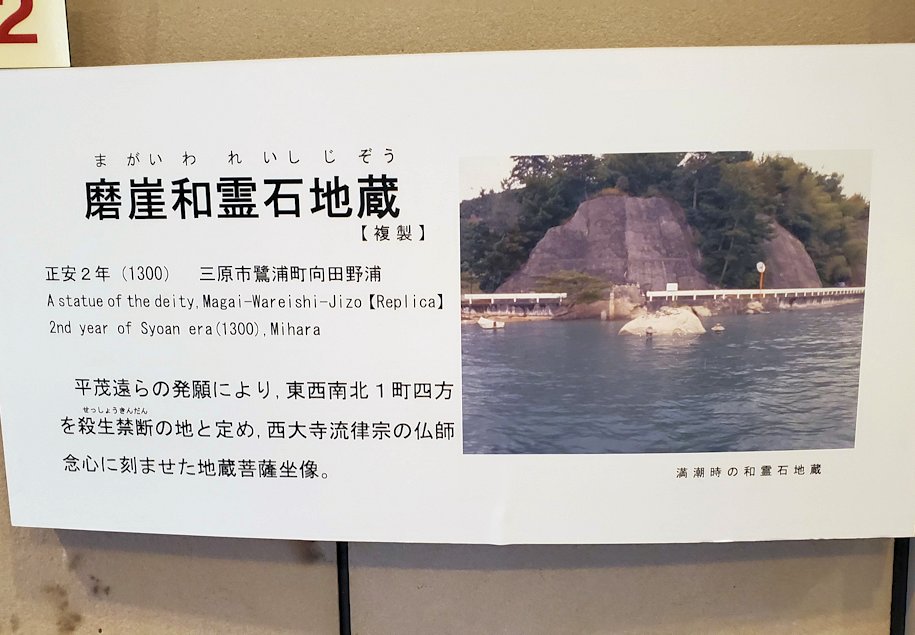

という事で博物館の一部が写真撮影禁止という事を受けて、ガッカリしながら階段を登って2階に辿り着く。その階段を登った先にまずこちらの「磨崖和(まれいわ)霊石地蔵」(※複製)が見えてきたが、とりあえずこれは写真撮影OKだったので、ここぞとばかりに写真を撮っておく。

この磨崖和霊石地蔵は瀬戸内海に浮かぶ島の1つ「佐木島」の西側にある地蔵で、1300年頃の鎌倉時代に製作された物で、広島県の重要文化財ともなっている。なお、磨崖和霊石地蔵は潮が満ちてくると肩辺りまで海水に浸かり、潮が引いて行くとその姿が全部見えるようになっている、全国的にも珍しい地蔵のようだ。

佐木島は周辺の島との間に橋が架かっていないので、三原港や隣の因島・生口島などから出港するフェリーなどでしか訪れる事が出来ない。なお人気の”しまなみ海道サイクリングロード”で因島・生口島も通るので、寄り道しようと思えば出来ない事はないけど、タイムロスになってしまうが。。

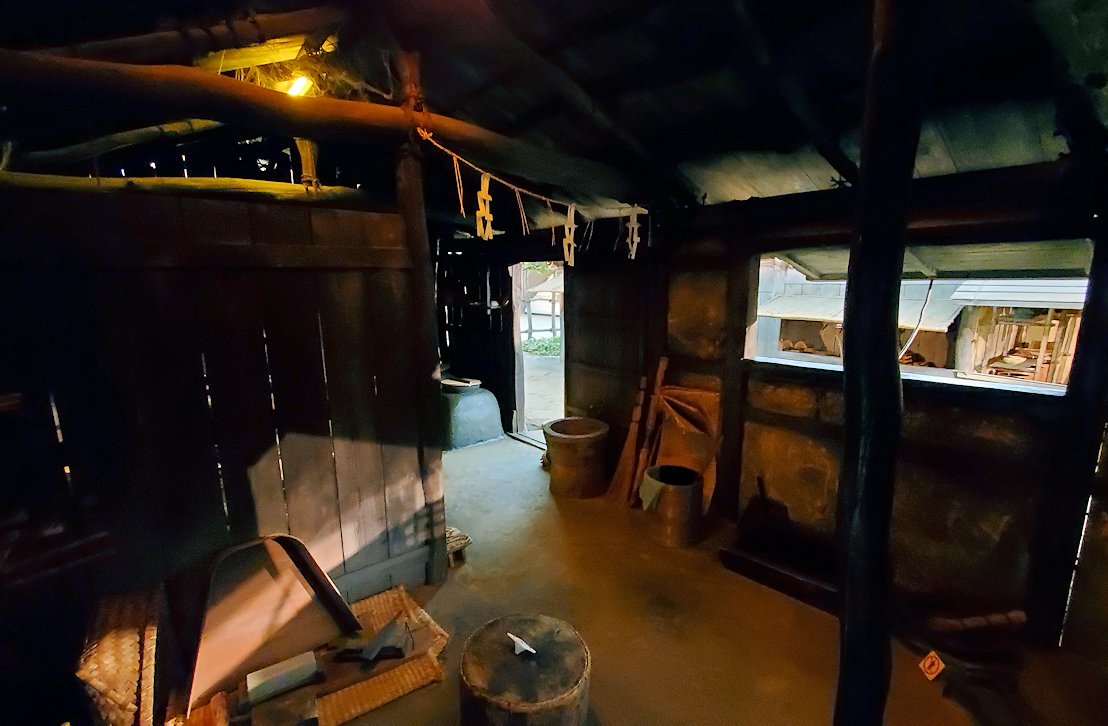

「草戸千軒展示室」にて

こちらがこの博物館メインの「草戸千軒町」という、鎌倉時代から室町時代までの約300年間に栄えた大規模な集落跡である。”集落跡”と聞くと縄文時代の物かと思ってしまうけど、この草戸千軒は室町時代頃まであったとされているので、そこまで古くはない。では、なぜそんな古くない集落跡がこのような博物館で大きなスペースで展示されているのだろう?

実はこの「草戸千軒町跡」は昭和時代になってから発見された遺跡で、この福山城から西の方にある芦田川の中州に埋もれていたのだ。江戸時代には既に消え去っていたと考えられている草戸千軒集落が、現代になって約400年振りに世の中に知られた為に、”日本のポンペイ”と呼ぶ人もいるんだとか。。

かつては芦田川下流の港近くの門前町として発展していた草戸千軒町であるが、1600年前後に発生した芦田川の洪水で、当時は既に廃れていたという草戸千軒町が埋もれてしまったという。そして昭和になってから芦田川下流の河川拡張工事をしている際に出土してきたという。

なお、この草戸千軒町跡が出土した芦田川下流は中国地方の中でも”水質が汚い川”として、その中でも何十年もワースト記録を更新し続けているようだ。生活排水や工場排水などが流され続ける芦田川であり、福山市民の行いがそのまま川の水質に現れているのかもしれない。。

「近世文化展示室」にて

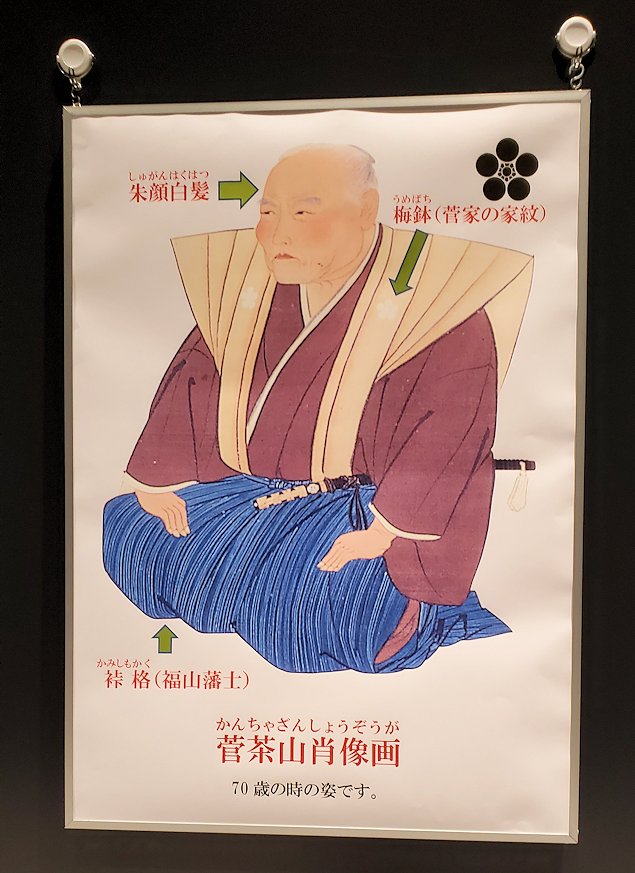

ただ、草戸千軒町跡コーナーはあまり面白くなかったので足早に見学して、次の「近世文化展示室」に進む。こちらの展示室は『菅茶山の世界観』というサブタイトルも付けられていて、江戸時代に福山藩の儒学者として私塾を開いた「菅 茶山(かん ちゃざん)」が紹介されているコーナーとなっていた。

こちらがその「菅 茶山(かん ちゃざん)」の、70歳頃の姿を描いた肖像画。この菅 茶山は80歳近くまで生きたとされており、また当時を代表する詩人としても有名だった為に、彼の元で多くの人が学んでいったようだ。なお、江戸時代後半の思想家でもある「頼山陽」も、この菅茶山の門下生だったそうだ。

こんな旅はまた次回に続きます!

よければ下記ブログ村のボタンをポチッとお願いします!

↓↓↓↓尾道&岡山旅行記:初回↓↓