仙台旅行記2020年秋-㊷:完結

旅行期間:2020年11月3日~5日

(Returning from Sendai Airport at dusk to view the fantastic atmosphere.)

旅の終わりの展望台

2020年11月上旬に訪れた仙台の旅は、遂に最終回を迎えます。仙台空港にやって来たので後は大阪に戻る飛行機に乗るだけですが、早めに仙台空港に来たのでまだまだ搭乗までには時間が余っています。という事でそんな残り時間も椅子に座って過ごすのではなく、仙台空港内を散策して残された仙台滞在の時間を楽しむ事にします。

仙台空港にて

仙台では色んな所で目にした「かもめの玉子」だけど、この『伊達な玉子』がデザイン的に一番インパクトがある。卵が黒い外観をしているとピータンのような印象を受けるが、その真っ黒に黄色い三日月ラインを追加するだけで伊達政宗に変身するという素晴らしいアイデアの商品。

どうせなら、男前の顔も入れて欲しかったでゴザル・・・

さて空港に来たのであれば、毎回恒例となっている飛行機好きの甥っ子ちゃんの為に展望台の景色を写真や動画に撮ります。個人的には飛行機や飛行場には全く興味はないのですが、可愛い甥っ子ちゃんが喜ぶ顔を想像するだけで、毎回懲りずに展望台へと向いたくなるのである。

そういう所だけマメなオジサンやな!

そして展望台へと向かって進んでいると、床に「仙台空港エアポートミュージアム」という案内が目に入ります。そしてその先の方に誘導する進路が描かれているので、それに従って進む事に。

仙台空港エアポートミュージアムにて

その誘導進路に従って進んで行くと、このようにミュージアムらしきブースが見えてきます。展望台は小さい飛行場でもだいたい造られている事が多いけど、このような飛行機のミュージアムは大きな空港にしかなかったりする。

このように実際の飛行機に使われるタイヤなどが展示されており、飛行機マニアの甥っ子ちゃんからしたらヨダレが出る位に嬉しい顔をして飛び込んで行く場所。

しかし何かのイベントなど無ければ特に飛行機マニアもそんなにやって来ないのか、ミュージアム内には全然人が居なかった。一時甥っ子ちゃんがこの飛行機の1/200スケールなどの模型が欲しいと頼んできたけど、亡くなった親父がこのような大きな飛行機模型を持っていたのでそれをあげると、あまりに大き過ぎたので全部持って帰る事が出来ずに残念がっていた。なおこのデカイ飛行機模型も中には10~20万円という、それなりにいい値段がして、親父も修理する為にわざわざアメリカに送り返していたとかの話をしていたのを思い出す。

こちらにはフライトシミュレータが設置されていたけど、子供だましのような簡易なゲームのように見えるのでパス。もし飛行機マニアの甥っ子ちゃんが居れば、いの一番でこのフライトシミュレータに飛びついていただろうが。。

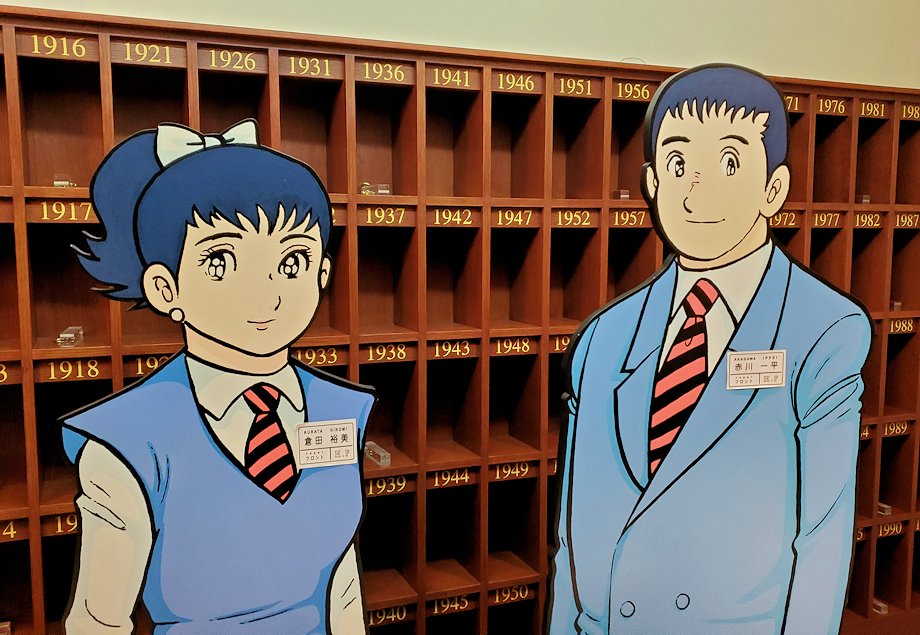

そして旅の終わりで疲れ果てているのかと思っていたけど、スタイルのいい女性CAさんの顔出しパネルから良い笑顔を出していたオカン。

これで最後やから、パワー使い果たす!

こちらのパイロットの顔出しパネルは、意外と違和感が感じられなくて、こんなパイロットがこれから飛行機を操縦すると言っても問題なさそうにも見える。

ホンマや、パイロットになれば良かったんや!

仙台空港の展望台にて

簡単にミュージアムを見学した後は、エレベーターに乗って展望台のあるフロアに上がる。

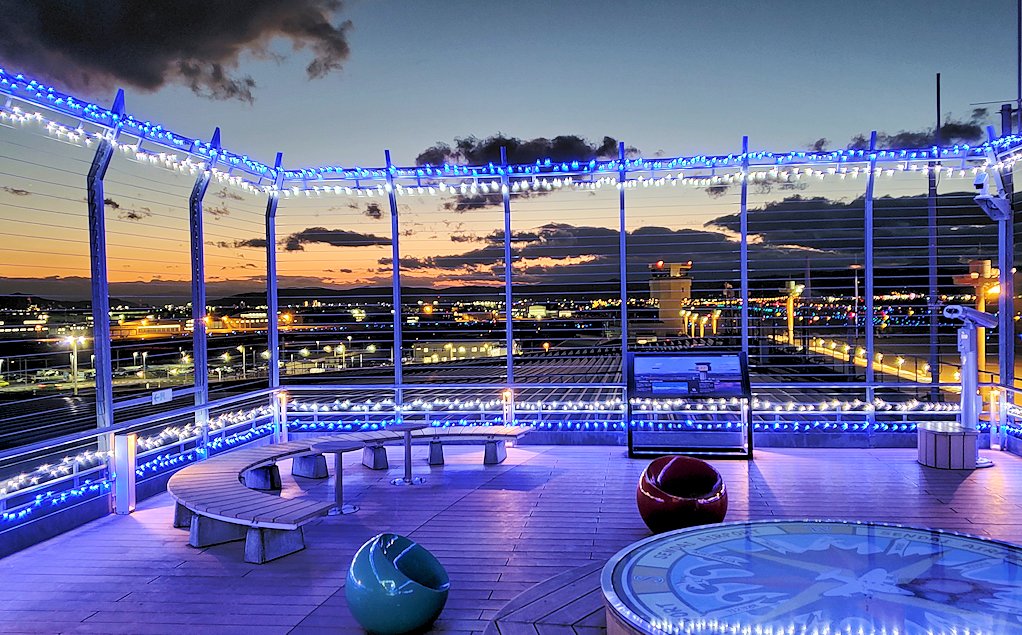

この展望台に上がった時間帯はまだ17時を少し過ぎた位だったけど、11月だったので太陽はだいぶ早く傾いて来ていた。この展望台は周りが完全に暗くなる前からライトアップされているので、何とも幻想的な雰囲気に感じる景色となっていた。

展望台の景観 動画

そしてここでも可愛らしい笑顔を浮かべている双眼鏡クンを見つける。この双眼鏡クンもなかなかにいい笑顔をしていて、とても愛嬌を感じる。

なお、全国の観光地にこのように設置されている双眼鏡だけど、その中でもトップクラスのシェアを誇っているのが、この興和オプトロニクス社が販売する「双眼観光望遠鏡」である。なのでこの子は正確には「双眼観光望遠鏡クン」と呼ばないといけないのかも。。

この仙台までやって来た時に搭乗したのはJALだったので、帰りも勿論JALである。個人的にはJALがイチオシなのであるが、過去に経営が傾き、その経営再建の為に稲盛和夫が就任してから、大きくその企業風土が変えられて接客態度なども変わった事だろう。

太陽が沈む方角の反対側を見ると、もう17時過ぎで既に夜の景色となっている。ただ暗くなってくる程に沢山の電球が散りばめられた仙台空港展望台が、このように華やかに色づいてきているのが分かる。

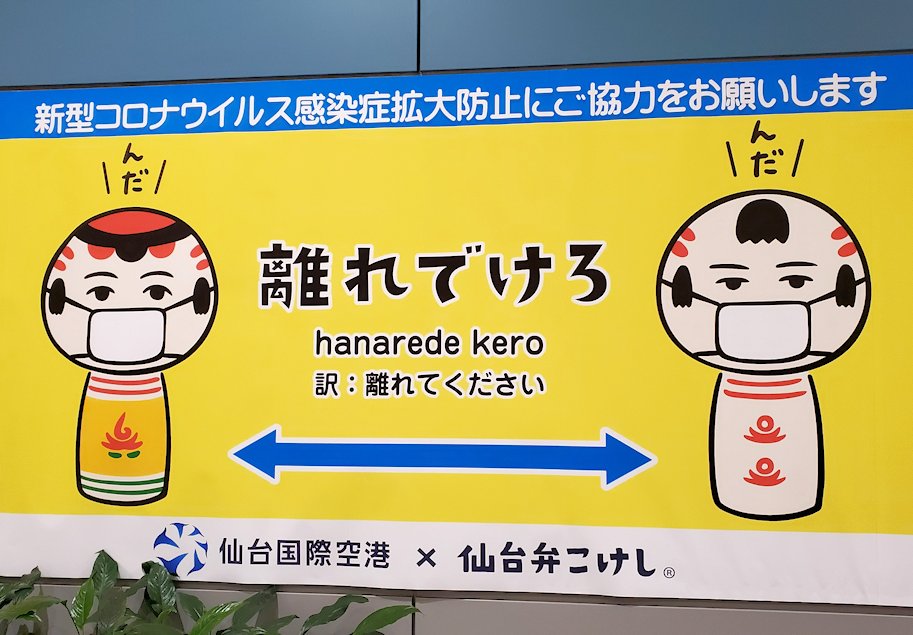

今回の旅では全然この地方名物のコケシを見かける機会が無かったけど、この地方らしさが詰まったおもちゃ・・・というよりも工芸品という言葉の方が相応しいか。

このようなコケシでも顔のパーツが少し変化するだけで、全然違う表情に見える。そして人間の脳みそは今までの人生で育んできた人相による相手の性格を瞬時に思い出して、これらの顔を判別して勝手に「コイツは悪そうな顔をしている!」とか想像するのである。

早めの晩飯タイム!

飛行機の搭乗時間は19時と、かなり早く仙台空港に来てしまったのでまだ約1時間以上も時間が余ってしまった。それなりに大きい空港だけどミュージアムと展望台は簡単に見終わったので、まだ晩飯を食べるには早い時間帯だけど家に帰ったら遅くなるので、搭乗前に晩飯を食べる事にしたのである。

そしてまずはちょっと割引になっていた黒ビールを注文する。国際線の飛行機だったら途中でビールを飲めるので、「飛行機内では必ずお酒を飲む!」という感じになっているけど、そうなると飛行機に乗る前からアルコールを飲むという方向に自然とシフトしてしまう。なので到着後に車の運転が控えている場合は飲めないけど、そうでなければ飛行機を待っている間に最近は必ずアルコールを飲むようになってしまった。

単なる吞兵衛なだけやで!

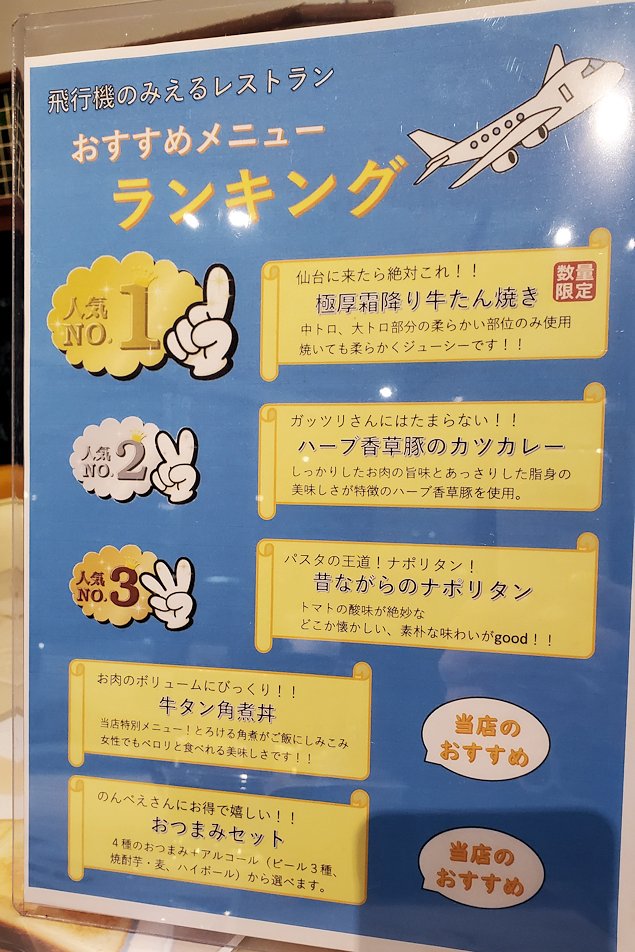

ここは「飛行機が見えるレストラン」と、滑走路が見える席がある事がウリなようだが、暗くなってきていて飛行機に興味が無い人からしたら、食い物にしか目が行かない。

そしてオカンがオーダーしたのはこの店人気ランキングTOP3以外の、お店のオススメと書かれていた「牛タン角煮丼」。確かに見た感じ、それなりにボリュームがありそうだ。先程仙台駅チカで昼食を食べてから、まだ約3時間ほどしか経過していないけど、全部食べれるのだろうか?!

仙台で最後の料理をスマホで写真を撮るオカン。今回の仙台旅でも何だかんだで散々歩きまわされて、疲れているものの、体を動かして色んな場所を巡った事もあって、旅の感想はご満悦との事。

ズンダ餅の美味しさが、印象的な旅でした!

ボクが注文したのは「香草豚カツカレー」。外でカレーを食べる際には70%以上の確率で、このカツカレーを選んでしまう。恐らくただ単にトンカツが好きなだけなんだけど、カレーとこのカツの組み合わせは実は最強のコンビだと確信しているのであるが。。

仙台だけに牛タン料理を食べても良かったけど、大阪でも美味しい牛タン料理は普通に食べる事が出来るし、初日の晩飯に牛タンを食べていたので、ここは思い残す事なくメニューの中で一番好きなカツカレーを選んだのである。

仙台は”牛タンの街”みたいな雰囲気になっているけど、その90%以上が海外産の牛から採れた舌を使っている。だから仙台では地元の牛を使った牛タンが食べれるのかと思っていたけど、そんなお店はとても少ないらしく、基本的には海外産の牛の舌を提供している。だからわざわざ仙台で買う必要もなく、大阪でも色んな所に牛タン屋さんがあるので、食べたくなったらそこで食べればいいだけである。

そしてまだ搭乗時間まで約1時間も残っていたので、空港内にある売店をウロウロと見回る事にする。オカンはまだ地域共通クーポンが残っているので、「使わなきゃ、帰れない!」という感じで意気込んだ姿でお土産を物色していたが。。

アレもいいし、コレも良さそうだし、迷う・・・

そんな風にラストのお土産を購入してから、満を持して保安検査を通ってターミナル内に入る。中はこのように思った以上に綺麗で、近代的でお洒落な空間が広がっていた。最近の空港も古臭い昔の雰囲気の空港ではなく、海外からの観光客を歓迎するホストとしての立場で、このような待合席などをお洒落な恰好に改装している所が多く見受けられる。

さて何だかんだ仙台空港に到着してから約2時間ほど滞在して、やっと伊丹空港行きの飛行機への搭乗時間が始まります。国内線の飛行機は小型が多いので、大型が多い国際線に比べるとスムーズに搭乗が出来るので楽チンである。

左右各2列という小さめの飛行機に乗り込み、伊丹空港に向けて出発します。途中膝が痛くなった時にはどうしようかと思ったけど、結局膝の痛みも骨の成長と共に無くなり、次の旅ではいくら歩いても痛みが無くなった。

という事でワガママ・オカンと行った2泊3日の仙台旅は、これで無事怪我無く終わりを告げるのであった。。

誰がワガママやて!!(怒)

<まとめ>

実は東北地方に足を踏み入れたのは、今回の仙台が人生で初めてだった。仕事をしている時も東北地方になんて得意先が無かったので、全く来る機会すら無かった場所。この2020年がコロナ禍になっていなくて、普通に海外旅行に行けてたとしたら、もしかしたらこの仙台に来る事も無かったのかもしれない。そう思うとコロナ禍を悪く受け止める人が多いけど、色んな変革を悪く受け止めるよりは少しでも前向きに受け止めた方が楽しい人生を送れると思う。

そして仙台に到着してまず向かったのが、仙台でも屈指の人気観光地だという秋保大滝。滝と共に江戸時代から温泉街として賑わった場所で、それと訪れたのが休日という事もあって、バスから混雑していた。それとこの時に乗り込んだバス運転手さんがとてもマジメで厳格な人で、「バスが動いている途中には絶対立ってはいけない」、「立っている人は必ずつり革かポールに掴まっていないといけない」 という感じだった。

そして手前に立っているお姉ちゃんがスマホ片手に見ながら立ってたら、そこで押し問答のような感じに発展する。そしてバス運転手さんが「あなたがしっかりポールなどを掴まないと、私はバスを動かせません!」とまで言い出して、バスの車内に緊張感が張り詰めたのもいい思い出である。

この運転手さんの厳しさは、今でも記憶に残ってるわ!(笑)

そして1時間半ほどバスに揺られて秋保大滝に到着したと思ったら、休日で大勢の観光客が滝見物にやって来ていて、滝を見ているというよりも、そこにやって来ていたコロナ禍で旅行が出来ずに我慢しきれなかったという人達ばかりを見た記憶の方が残っている。。

景色を見るというよりも、人を見に行ったというヤツやな!

そして秋保大滝から帰りは約2時間またバスに揺られて、次は仙台市を代表する観光地の仙台城へ向かった。仙台の街は伊達政宗が仙台に居城を築いて発展した街なので、まずは挨拶代わりに仙台城をじっくりと見学する必要があった。

この仙台城は伊達政宗を藩祖とする仙台藩が約250年間の江戸時代に、最初から最後まで居城としていた城。そして伊達政宗の城であったので、特に強固な造りになっていて、何重にもこのような門などが造られていた。しかしそんな門や櫓などは明治維新後に解体された物も多く、この大手門は昭和前半の戦前まで残存して国宝にも指定されていたが、残念ながら戦争の空襲によって焼け落ちてしまっている。この仙台では城だけではなく、仙台市内も爆撃を受けて街が壊滅した歴史もあった。

強固な城に付き物のしっかりと造られた石垣。こちらの石垣は大きく分けて3期に渡って改築された物で、地震の影響で倒壊する度に、しっかりした石垣に造り替えられていった。そして平成の時代に老朽化もあって積み直しされた石垣は、その後に起きた東日本大震災の時には全く被害が出なかったそうだ。

そして仙台というと、頭に浮かぶのは牛タンか、この伊達政宗である。彼の生まれはお隣の山形県にある米沢城だけど、紆余曲折を経て最終的にこの仙台に城を築き、山形県の伊達政宗ではなくて宮城県の伊達政宗となっている。

伊達政宗というと若くてカッコいいイメージが脳裏に焼き付いてしまっているけど、肖像画やこのような像ではオッサンの風貌となっているのであまりガッカリしないように。。

そして伊達政宗の騎馬像を見た後は、仙台名物の牛タン定食を味わう。普段はまず牛タン定食を食べる機会が無かったので、ほぼ初めて食べるようなレベルだったが、大阪でも牛タン定食を提供するお店が結構あって、大阪のお店で食べた方が美味しかったのは内緒にしておく。。

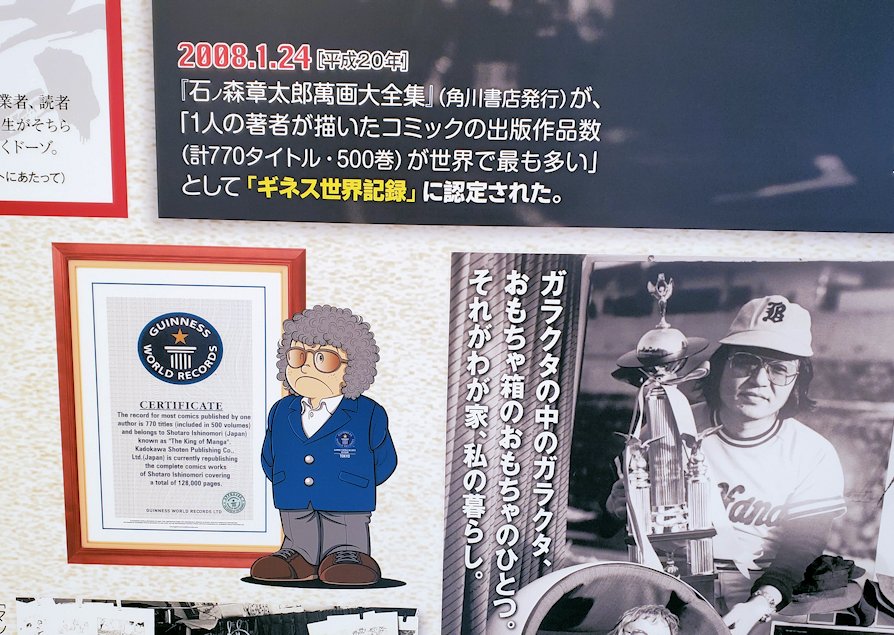

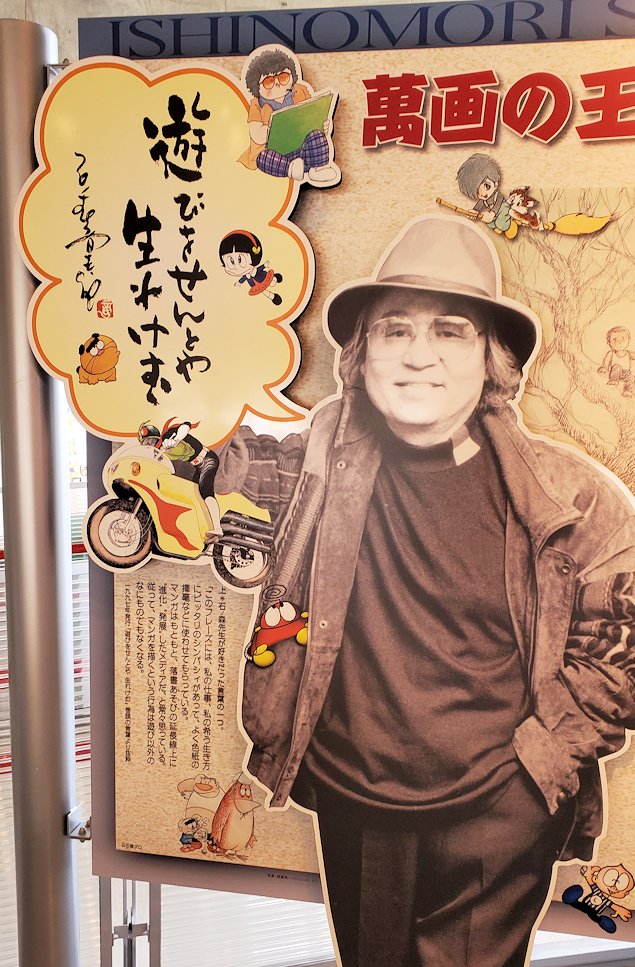

そして2日目は乗り放題チケットを活かして東にある、日本三景としても有名な松島へと向かう。その途中に乗ったJRの電車には、このように『サイボーグ009』などギネスブックにも載っている程の高名な漫画家である石ノ森章太郎氏が生み出したキャラクターがデザインされている「マンガッタンライナー」に乗れた。

そして辿り着いた松島海岸、ちなみにオカンは数十年前に一度松島を見に来た事があるという。日本三景と呼ばれる位に日本では大昔から人気の観光地だっただけに、日本人なら来た事のない人の方が少ないのかもしれない。

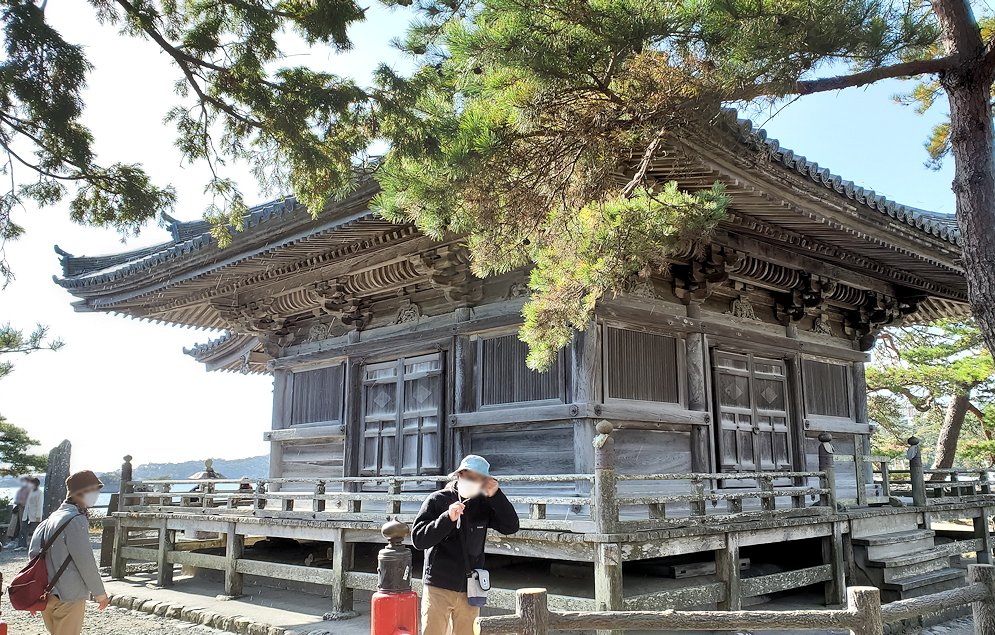

そんな松島に浮かぶ島の上には伊達政宗の時代に再建されたお堂などが存在していて、しかも中に納められている像は33年に1年しか御開帳とならずに、人生で1度でも見れればラッキーな程らしい。勿論この時はそんなタイミングと重なるなんていう幸運はなく、古ぼけた外観を見て満足するのであった。

これが奈良時代頃から日本人を楽しませてきた景観地の松島の今。大昔の景色と変わっているのかは分からないけど、この松島海岸では2011年に発生した東日本大震災時には、この松島海岸に浮かぶ島が沢山あった影響で、津波の勢いが減少して他の地区に比べては被害が少なかったという。

そして松島海岸から更に足を延ばして、東にある石巻の街へと向かう。石巻というと江戸時代には仙台藩でも屈指の港街として発展した場所であるが、ここは2011年の東日本大震災で大きな津波に襲われて、多くの被害者が出てしまった場所。そんな悲惨な事が起きた場所も約10年が経過しているので、どんな街になっているのかも興味深く見てみたかったのである。

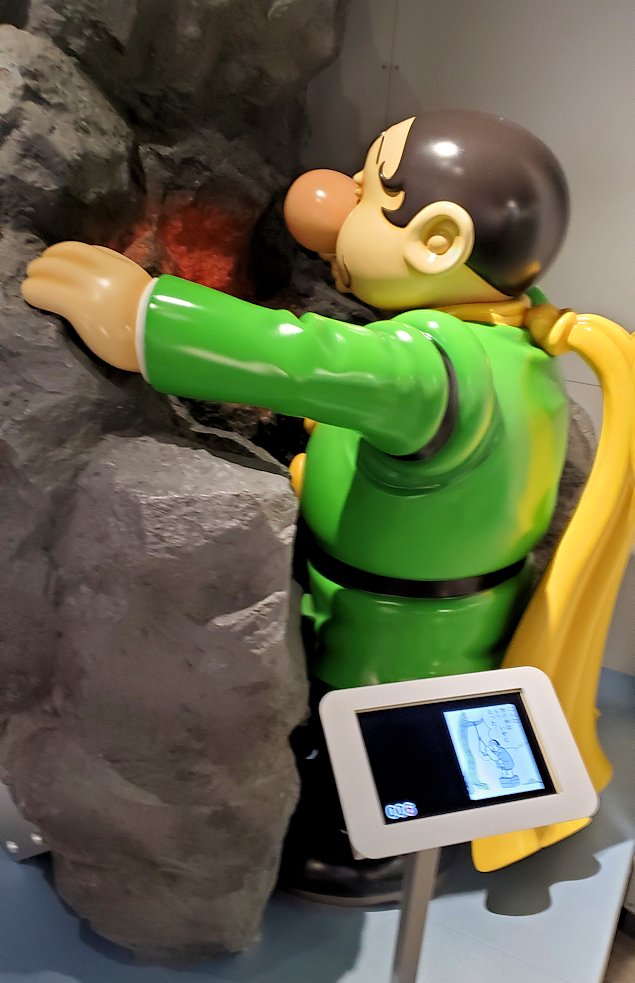

そして石巻の街に足を踏み出してみると、このように石ノ森章太郎氏が生み出したキャラクター達が道端に飾られているのが見える。この石巻市は石ノ森章太郎が小さい頃によく映画を見に来ていた場所で思い入れが深く、それもあってこの石巻市に彼の記念館が造られており、それに合わせて町興しの一環でこのようにアニメのキャラクター達が道端に置かれていたのであった。

石ノ森章太郎というと『サイボーグ009』が彼の代表作の1つでもあるのだが、ボクらの世代よりも更に上の世代じゃないと知らないアニメなので、そこまで親近感を感じない。しかしこの『サイボーグ009』だけではなくて、他のキャラクター達も沢山道端に設置されているので、それらを探すように街歩きするだけでも楽しめる場所ともなっていた。

そしてメインロードから外れて脇道に進むが、約10年程前の大震災の跡があまり感じられない街の景色に見えた。もっと何もなかったりするのかと思ったけど、意外と普通の街といった印象を感じた。

しかし街中ではこのように東日本大震災の際に、津波が襲ってきて浸水した高さが建物に今でも記されていたのだ。このように女性の平均よりも身長が高いオカンでさえも、ほぼ頭部分まで浸かってしまう程に津波が襲ってきたようだ。スリランカで過去に大震災の後に訪れた大きな津波によって多くの人が亡くなったけど、大きな地震よりも怖いのはその後に時差をもって襲ってくる津波なのである。

そんな津波の被害を受けた、こちら石ノ森章太郎の記念館である「石ノ森萬画館」だけど、幸い1階部分が浸水しただけで翌年には改修工事を経て再び開館されて今に至る。

この石ノ森章太郎はもう亡くなってから20年以上も経ち、昭和時代に日本のマンガ界を世界クラスにまで引っ張った人物でもあった。そして手塚治虫や藤子不二雄など伝説的な漫画家が一つのアパートに住んでいた「トキワ荘」に入居していた人物で、当時の大物漫画家とはほぼ顔見知りで仲良く交流していたとか。

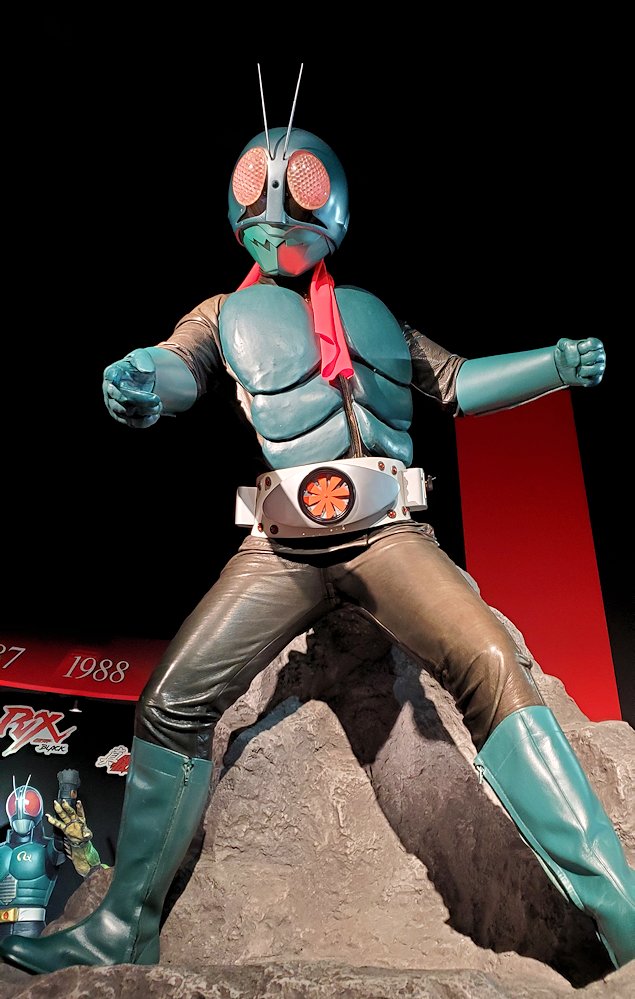

そんな石ノ森章太郎の代表作でもう一つ有名なのが、こちらのベンチに腰かけている『仮面ライダー』シリーズ。仮面ライダーは漫画から生まれた作品ではなく、特撮作品として誕生した物で、彼の亡くなった後も令和の現代まで新しいシリーズが続いているモンスター作品である。

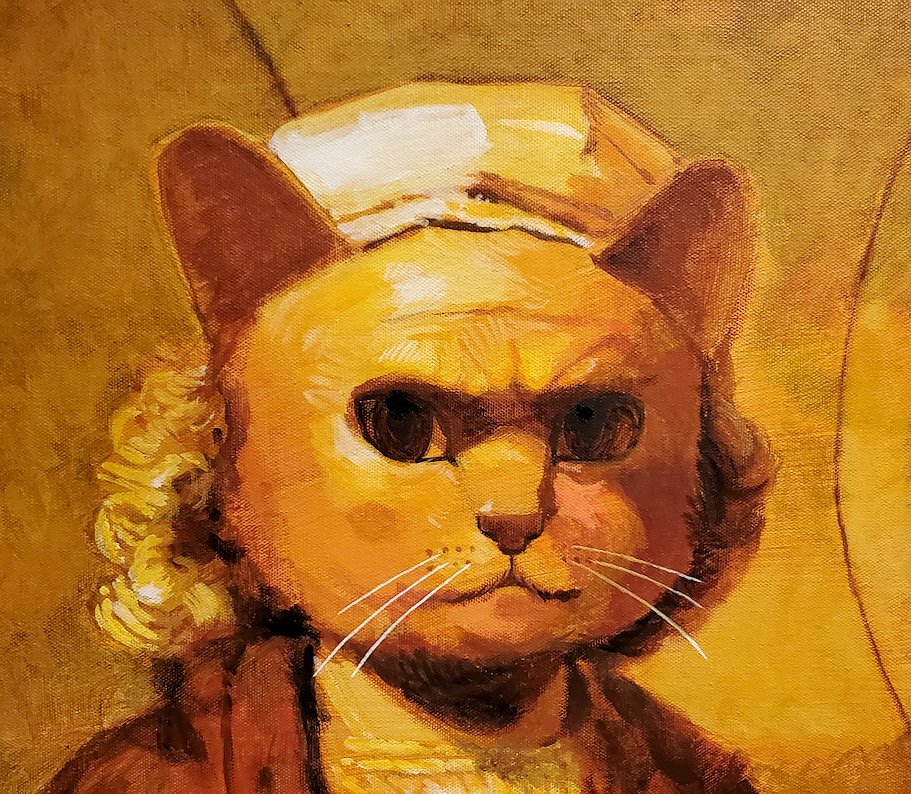

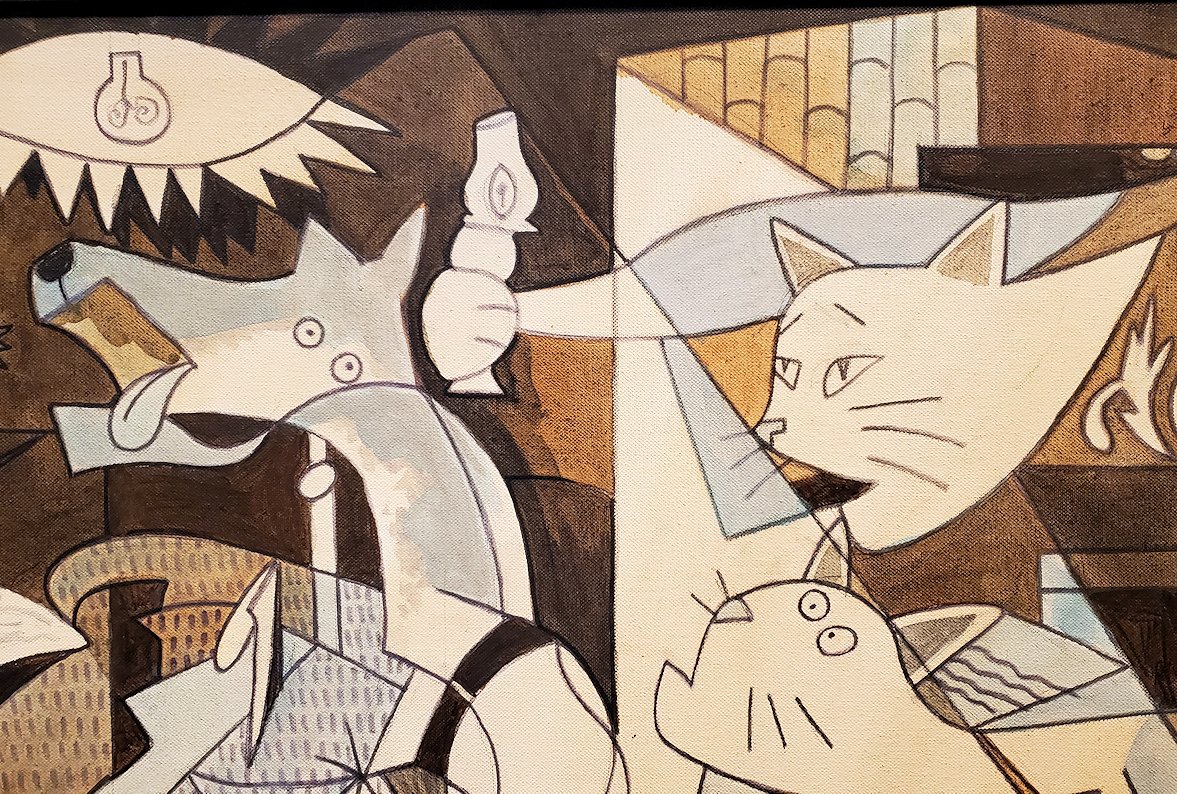

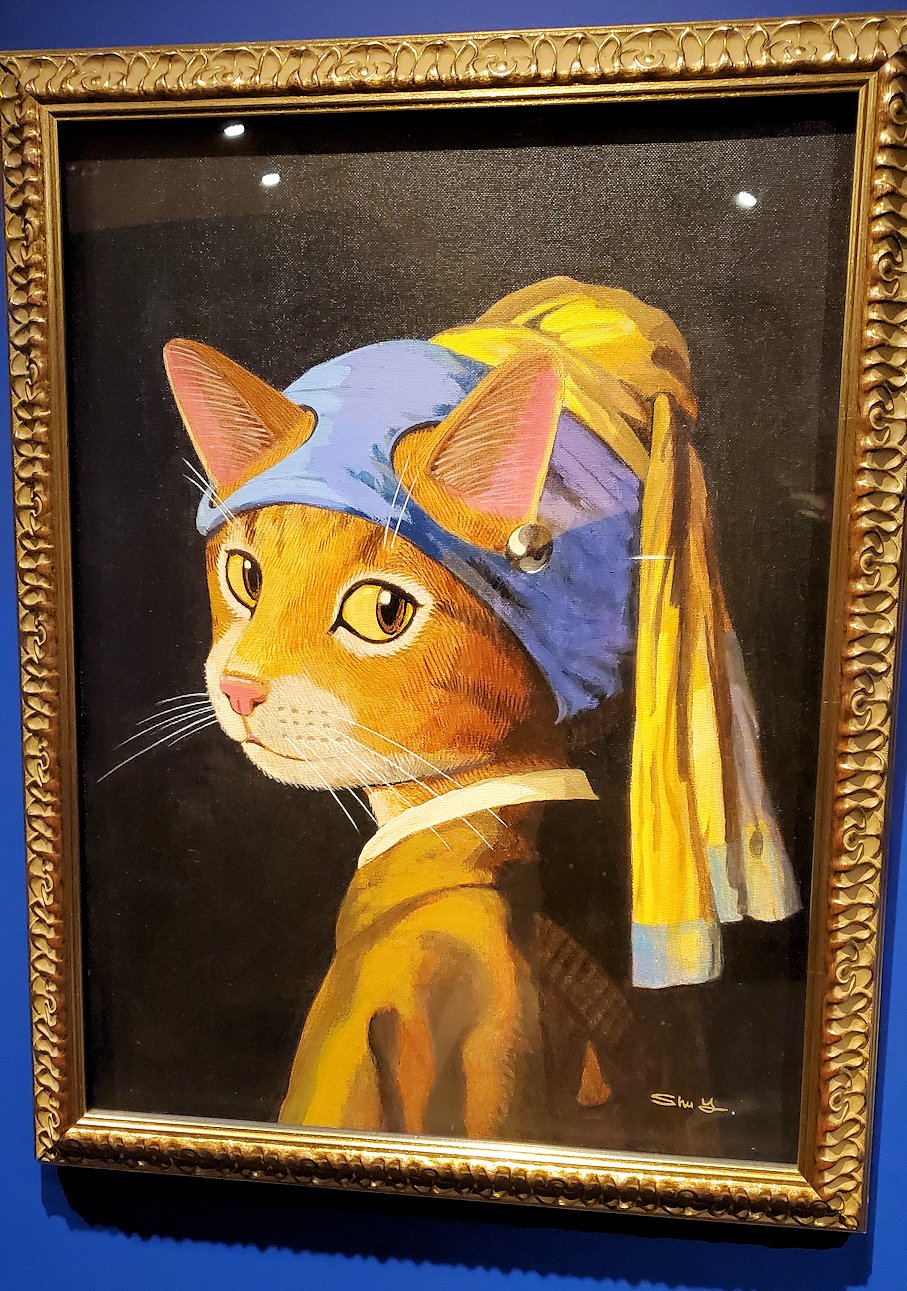

そんな石森章太郎の記念館でもある石ノ森萬画館に見学に来たハズなのに、その際に行われていた企画展示であったシュー・ヤマモトの「CAT ART展」を見ていると、すっかりその猫ちゃんの可愛らしい作品集に夢中となってしまったのである。

このように世界的な名画をパロディー風で猫を主役にした作品を手掛けている、元日本人のシュー・ヤマモト(カナダ国籍を取得した為に、日本国籍は消失)。展示されている作品の大部分が何かで見た事のある作品ばかりなので、その元の作品を知っているのでパロディー作品としてとても楽しめるようになっていた。

この振り向いた猫ちゃんの作品が、一番気に入ったで!

勿論展示されていた作品のモデルは知らない物もあり、こちらのチェコ出身の画家:アルフォンス・ミュシャの名前はこの「CAT ART展」で初めて知ったのである。それ以外にも全然知らなかった画家などの作品もあって、意外にも勉強になった絵画展であった。

そこで知ったアルフォンス・ミュシャだけど、チェコ出身の画家なのに何故か大阪府堺市に彼の作品が沢山所蔵されている「堺アルフォンス・ミュシャ館」というギャラリーがあったので、早速訪れてみた。恐らく石巻でこのシュー・ヤマモトの猫パロディー作品を見ていなければ、このアルフォンス・ミュシャを知る機会が無かったかもしれないし、まずこの堺アルフォンス・ミュシャ館に行く機会も無かった事だろう。

そう思うとこのように旅に行き、その旅先で色んな写真を撮ってブログを作成する事によって、色んな知識を得れているという事が分かる。

ブログの投稿数が増える程に、ボクはパワーアップしていきます!

別にパワーアップせんでエエから、早く金を稼いでね!

この『サイボーグ009』もアニメは何回も再放送されたようだが、一度もブラウン管で見た記憶が無い。だけど『サイボーグ009』を実際に見ていた世代だと、この石巻の街や石ノ森萬画館は楽し過ぎる場所のように感じるのだろう。

『サイボーグ009』に登場する正義の9人のメンバーも、全然それぞれの特徴を知らないので普通に写真を撮るだけ。現代からしたらサイボーグとか人造人間とかの作品は全く驚く内容には感じられないけど、高度経済成長期当時にはそれまでに無かった世界観だったので、当時の子供達を夢中にさせたようだ。

こちらの『仮面ライダー』シリーズも、ボクはあまりテレビで見ていた記憶が無い。ボクは小さい頃からテレビっ子だったけど、テレビで放映されているタイミングが合わなかったようだ。どちらかというと仮面ライダーよりも、とんねるずの木梨憲武が変身した「仮面ノリダー」の方が記憶に残っているのであるが。。

石ノ森章太郎は色んなジャンルの漫画を描いており、先程まで見て来たアクション系の作品だけではなく、昔話の作品やホテルマンの作品、そして少女漫画に連載していた作品など多岐に渡って漫画を製作していた。そしてそれもあってギネス記録に載る程に多くの作品を生み出した。

今では日本の漫画は「世界のMANGA」ともなっているが、重鎮の漫画家たちの多くはかなりの高齢か、亡くなってしまった方も多い。先日もギネス記録に載る程に長年連載してきた、『ゴルゴ13』の作者としても有名なさいとうたかを氏がお亡くなりとなってしまった。しかし作者は亡くなっても、彼らが残した作品はいつまでも生き続けるのである。

そして仙台の東の方にある石巻市から、一旦仙台市に戻ってきて、そこから更に南下した白石市にある白石城も訪れた。ここは伊達政宗の右腕とも言われた、優れた武将だった片倉小十郎景綱が城主として治めた城である。江戸時代には一国一城令が出ていたが、この白石城は例外的に仙台城に次いで仙台藩のお城として認められていたのである。

そんな白石城の脇に立っていたこちらの力士像は、明治時代に活躍した「大砲」という名前の大柄な体をしていた横綱。ちなみにこの大砲のライバルには小錦八十吉という横綱になった力士が居て、ボクらの知っているハワイ出身で巨漢の小錦はこの小錦八十吉の名前を継いだ6代目に当たる。そしてハワイ出身の小錦八十吉のイメージが強い過ぎるので、7代目小錦八十吉が生まれる事はないのかもしれない。。

そして2日目の夜に食べたのは、仙台名物という「マーボー焼きそば」。郷土料理と呼べる程の歴史はなく、中華料理屋の賄いとして食べられたものが人気番組の「ケンミンショー」で取り上げられた事もあって、一気に全国区の知名度を得たという。

簡単に言えば、焼きそばの上に麻婆豆腐をブッかけた料理なのであるが、料理に掛かっていたアンが思いの外熱くて、火傷しないように少し冷まして食べる必要があったのだけは覚えている。。

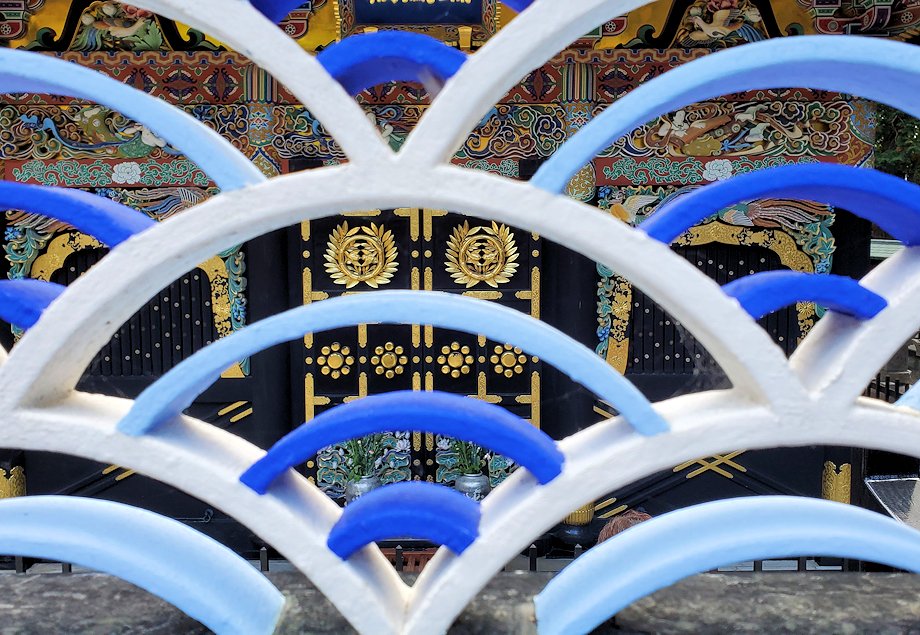

そして仙台旅3日目にまず訪れたのは、江戸時代に造られた武将の霊廟とは思えない程に鮮やかで華やかな装飾がされている「瑞鳳殿」。正確には第二次世界大戦時の空襲によって焼失してしまった建物なんだけど、それまでは約300年間に渡って現存し、国宝にもなっていた建物である。

有名な伊達政宗のお墓とは思えない程の綺麗な装飾であるが、ここが空襲で焼失してしまった影響で、その後に行われた発掘調査で伊達政宗の遺骨や埋葬品などがほぼ完全な状態で発見される事になる。このような歴史ある建造物が戦争によって焼失してしまったのはとても残念な事ではあるが、それによって埋められていた骨などが発見されて、その頭蓋骨から生前の伊達政宗の顔が復元されたりしている。

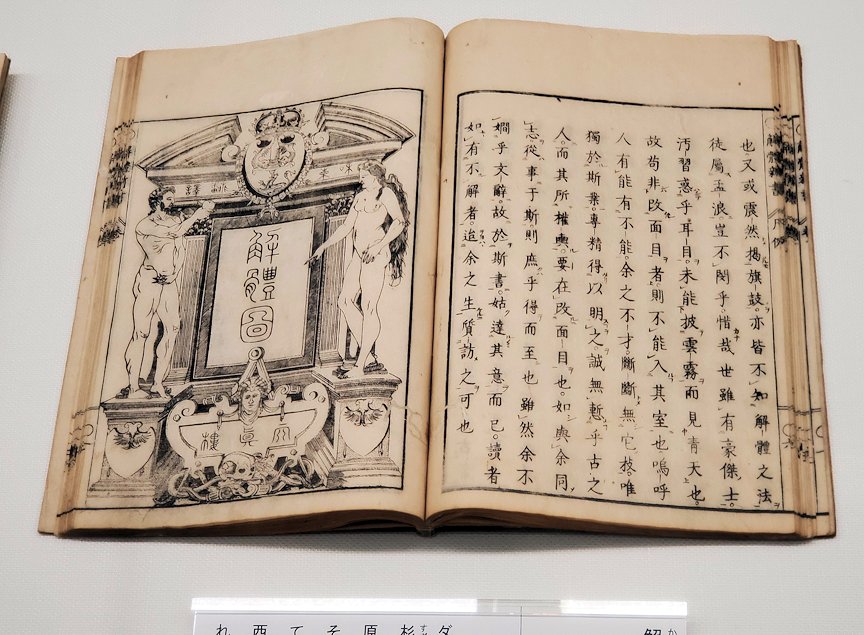

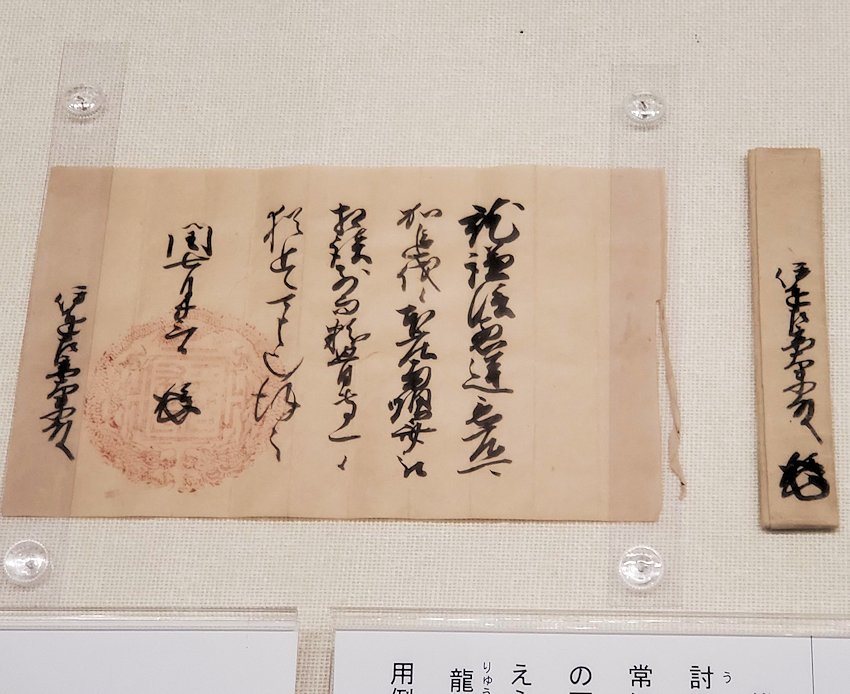

そして次に訪れた仙台市博物館では、伊達家数百年のお宝も寄贈されていた影響で、あまりにも沢山の見所ある所蔵品ばかりでかなりの見学時間を要した。なかなかここまでの規模で江戸時代の物が残されている博物館もそうは無いと思うので是非寄るべき場所だが、残念な事に現在は大幅な改修工事の為に閉館となっており、令和6年3月まで工事は続くという。

そんな仙台の伊達家に伝わった、あの織田信長の書状。世代的には伊達政宗の時代と合わないなと思っていたら、伊達政宗ではなく彼の父親である伊達輝宗に送った書状だったのである。

伊達政宗の鎧兜というと、こちらの重要文化財にもなっている「黒漆五枚胴具足」。ただ展示されているのは残念ながらレプリカであったが、黒塗りの鎧が伊達政宗の強さを強調させているようにも感じ取れたのである。

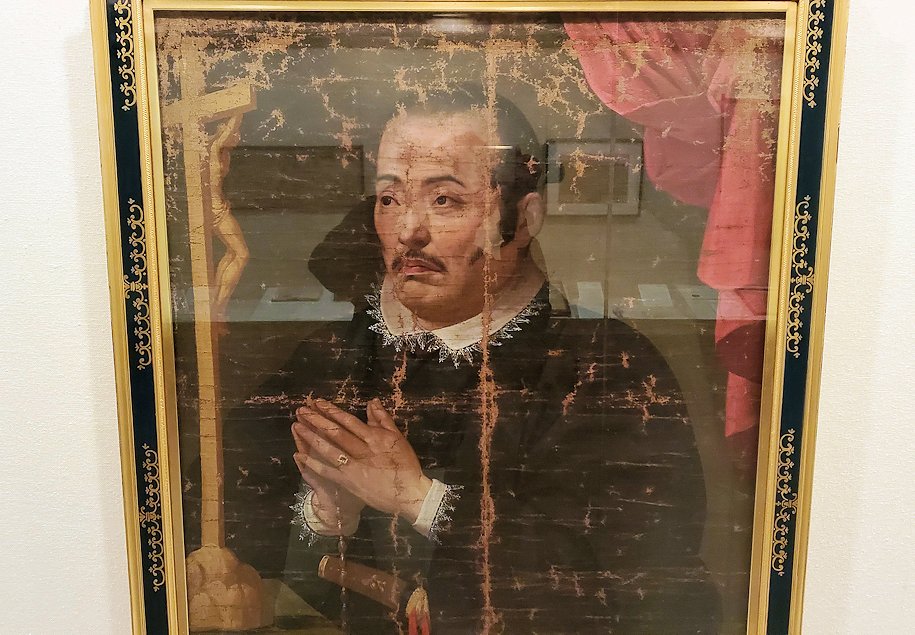

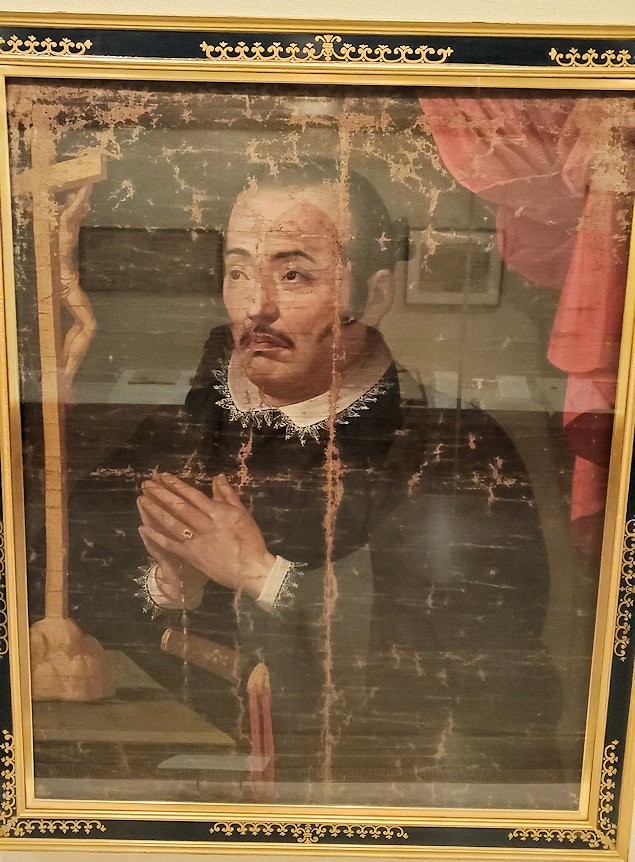

こちらは伊達政宗の死後に作成された肖像画であるが、右目は幼い頃に病気の為に摘出されたので隻眼だったのでも有名だが、彼の遺言により死後に描かれた肖像画には右目がしっかりと見開いている姿が描かれている。伊達政宗からしたら、体に不自由があったという証拠が残れば「親不孝」だったという事になるので、それで右目は普通に見えているように描くように遺言を残したという。

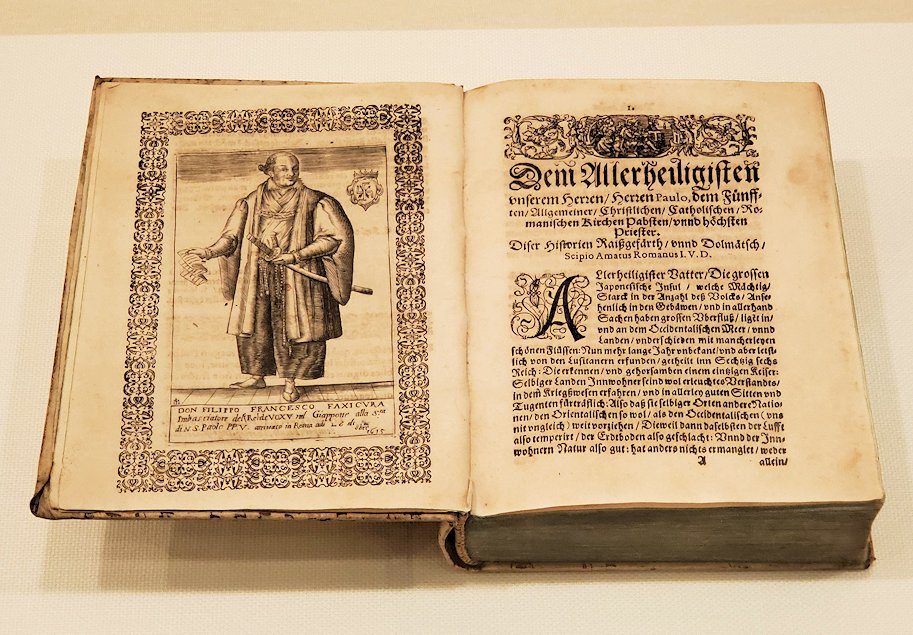

そしてこの仙台市博物館で国宝として保存されている『慶長遣欧使節関係資料』の中でも、何とも不運な人生を送った支倉常長の肖像画がとても印象に残った。支倉常長が江戸時代初期にヨーロッパに向かった時はキリスト教国と交友を強化する目的で出発したのに、帰って来たらキリスト教が禁止されており、更には弾圧の対象となっていてせっかく激動の海外まで行ったのに彼の業績は江戸時代には称えられる事は無かった。

しかし明治時代を迎えて日本国は海外の文化を大きく吸収し、多くの日本人が海外に勉強の為に出ていった。その時に今から250年ほども前に、日本人の団体がヨーロッパにやって来ていた事を現地の人に知らされる。それほどまでに支倉常長を初め慶長遣欧使節の業績は歴史に刻まれていなかったが、今では支倉常長が持ち帰った物は国宝となり、一部はユネスコ記憶遺産にも登録されている。

という事で3日間という短い期間で巡った仙台の旅だが、多くの歴史が詰まった場所だという事を思い知った。日本に最初から住んでいると、どこもそれなりに似たような街で似たような日本人が多く住んでいるので、それらの違いを過小評価しがちである。しかしこのように現地を訪れて、ジックリ観察をしてみると、その地方それぞれに何百年・何千年・何万年もの異なった歴史がある。

今までは文化や歴史が大きくなった海外に目が行っていたけど、2020年のコロナ禍によって国内に嫌でも目を移さざるを得なくなった。しかし国内を知れば知る程にその歴史について興味が湧いていった。単に綺麗な景色を見るだけではなく、その場所が現代に至る歴史を調べる。

するとそこには過去に色んな人達が苦労して努力して築いてきた歴史が必ずあり、それを発見する事に大きな喜びを感じてしまう。そのように旅という物は目に見えているだけの物だけを見ているだけで済ませていると、とても勿体ないのである。

ボクの場合は旅先で多くの写真を撮って、このようなブログで旅行記を作成しているので、家に帰ってブログを作成している時の方が旅をしている時よりも多くの事を発見している。

だから旅好きな皆さんもただ旅に行って表面上に見える物だけを見て終わりではなく、家に帰ってからその訪問先の復習をして、より深いレベルで旅を満喫して欲しいと思う今日この頃である。。

2021.10.16

<完>

よければ下記ブログ村のボタンをポチッとお願いします!

↓↓↓↓仙台旅行記:過去分↓↓